Definition: Was ist der G-Faktor der Intelligenz?

Der G-Faktor der Intelligenz (auch: Generalfaktor, allgemeiner Intelligenzfaktor) bezeichnet in der Psychologie einen übergeordneten Faktor, der allen kognitiven Fähigkeiten zugrunde liegt und durch jede Aufgabe in einem Intelligenztest gemessen wird.

Ursprung

Der G-Faktor wurde 1904 vom britischen Psychologen Charles Spearman im Rahmen der Zwei-Faktoren-Theorie eingeführt (siehe unten). Er spiegelt die allgemeine kognitive Fähigkeit eines Menschen wider – also die Fähigkeit, Probleme zu lösen, Zusammenhänge zu erkennen und Wissen zu verarbeiten.

- In wissenschaftlichen Tests wird deutlich, dass Menschen, die in einer kognitiven Aufgabe gut abschneiden, meist auch in anderen Aufgaben überdurchschnittlich sind – diese Korrelationen fasste Spearman als Wirkung des G-Faktors auf.

- Neben dem G-Faktor existieren spezifische Faktoren (s-Faktoren), die Leistungen in einzelnen Bereichen zusätzlich beeinflussen.

- Der G-Faktor wird als statistisches Konstrukt betrachtet, das etwa 40-50 Prozent der Varianz in Intelligenztests erklärt, aber nicht alle Unterschiede umfassend abbildet.

- Der G-Faktor ist Grundlage vieler moderner Intelligenzkonzepte, z.B. im Unterschied zwischen fluider und kristalliner Intelligenz.

Zusammengefasst: Der G-Faktor misst die allgemeine geistige Leistungsfähigkeit und Intelligenz eines Menschen. Seine Interpretation und Aussagekraft sind bis heute Gegenstand wissenschaftlicher Debatten.

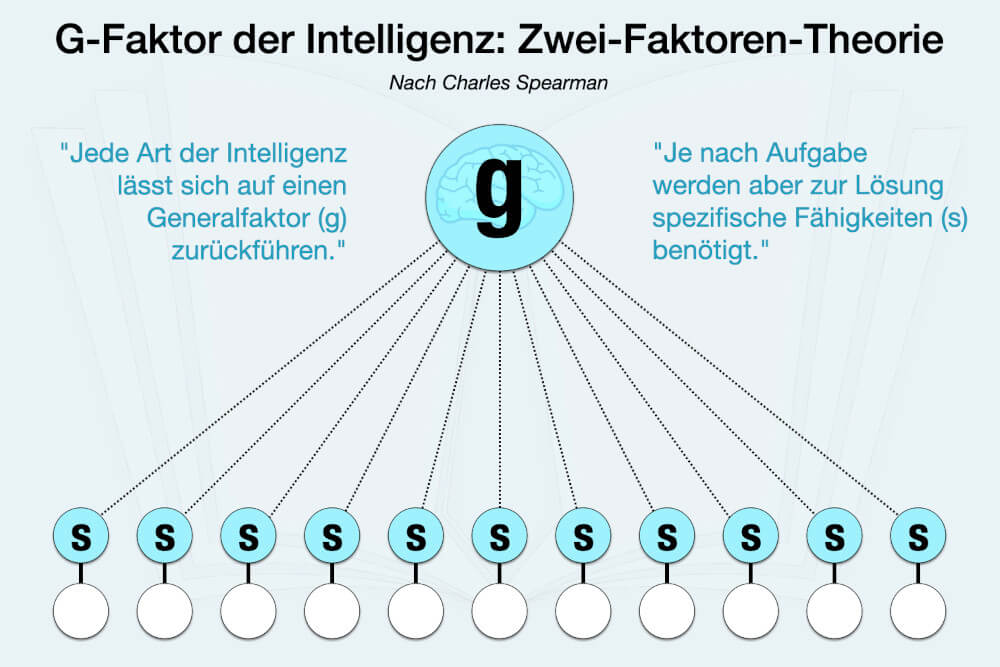

Zwei-Faktoren-Theorie nach Spearman – einfach erklärt

Die Zwei-Faktoren-Theorie nach Spearman erklärt Intelligenzleistungen dadurch, dass jede Aufgabe sowohl von einem allgemeinen Intelligenzfaktor (g-Faktor) als auch von einem aufgabenspezifischen Faktor (s-Faktor) beeinflusst wird:

-

G-Faktor

Dieser übergeordnete Faktor ist bei allen geistigen Aufgaben beteiligt. Wer einen hohen G-Faktor hat, ist meist in vielen verschiedenen Denkaufgaben gut – das erklärt, warum Leistungen in unterschiedlichen Intelligenztests häufig zusammenhängen.

-

S-Faktor

Zusätzlich gibt es für jede Aufgabe spezielle Fähigkeiten, die für das Lösen dieser spezifischen Aufgabe wichtig sind – die S-Faktoren. Zum Beispiel braucht man für Rechenaufgaben andere Zusatzfähigkeiten als für Sprachaufgaben.

Das Ergebnis eines Intelligenztests setzt sich also immer aus dem g-Faktor und einem spezifischen s-Faktor sowie möglichen Messfehlern zusammen.

Zwei-Faktoren-Theorie Beispiel

Stellen Sie sich vor, Sie müssen einen typischen Intelligenztest mit verschiedenen Brainteasern lösen. Ihr Allgemeinwissen und allgemeine Denkfähigkeit (g-Faktor) hilft Ihnen bei allen Aufgaben.

Für eine Matheaufgabe brauchen Sie jedoch zusätzlich den mathematischen s-Faktor, für eine Wortaufgabe (z.B. Wortreihen) einen sprachlichen s-Faktor. Entsrechend besteht jede Intelligenzleistung laut Spearman aus einem gemeinsamen Anteil (= G-Faktor) und einem speziell für die jeweilige Aufgabe relevanten Anteil (S-Faktor).

Die Zwei-Faktoren-Theorie erklärt zum Beispiel, warum Menschen in vielen Bereichen ähnlich gut sind, aber zum Beispiel in einzelnen Bereichen (etwa logisches Denken) besondere Stärken oder Schwächen haben können.

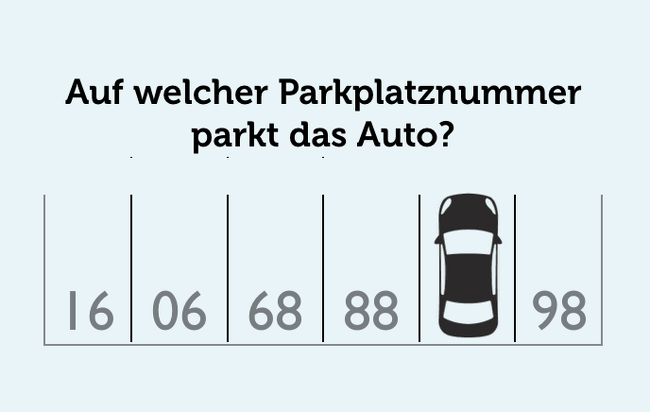

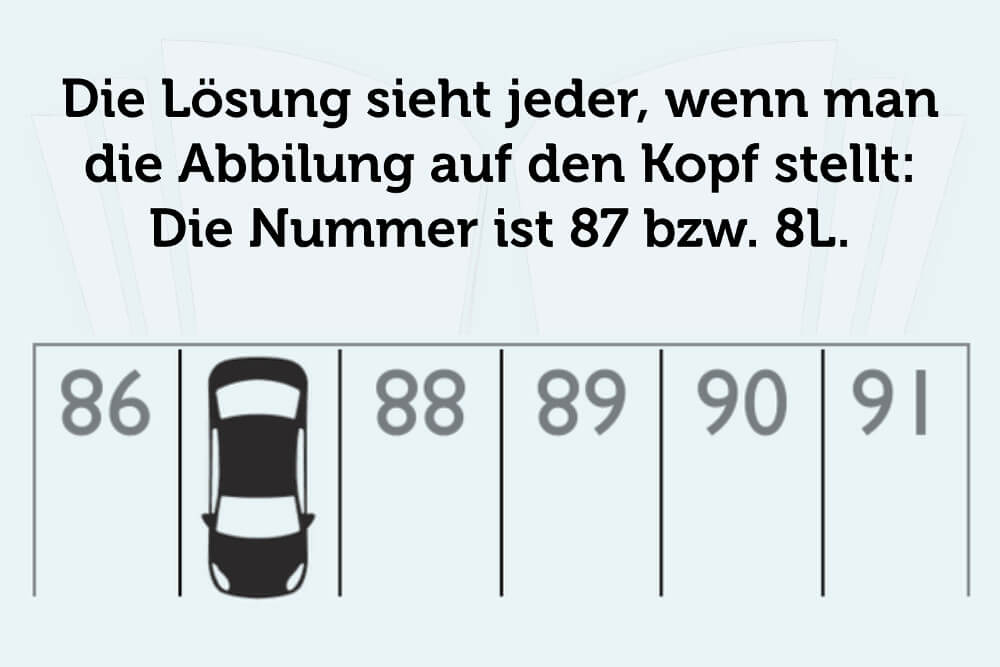

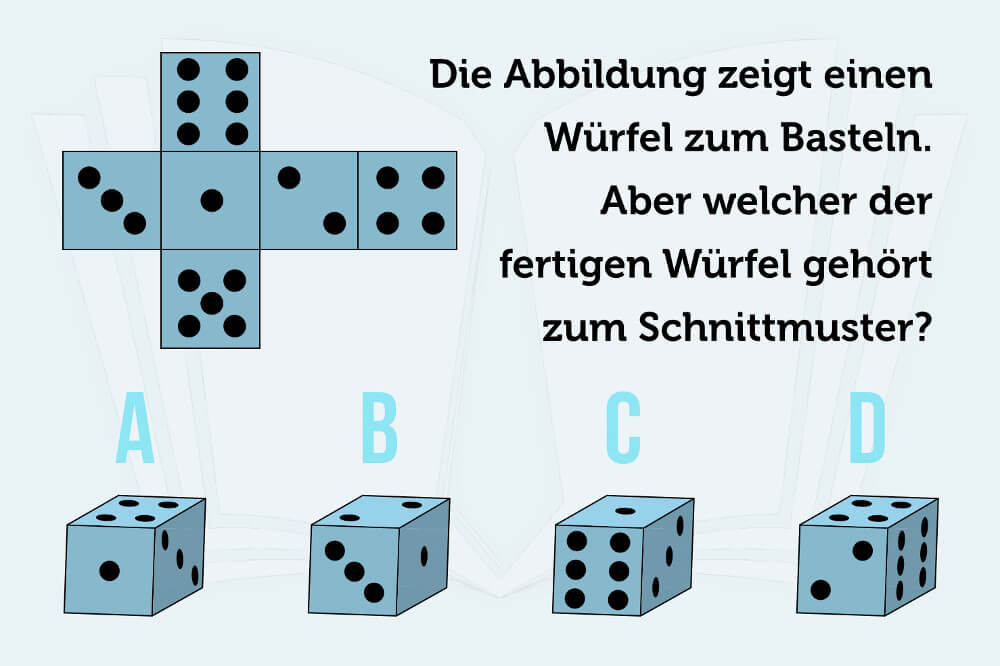

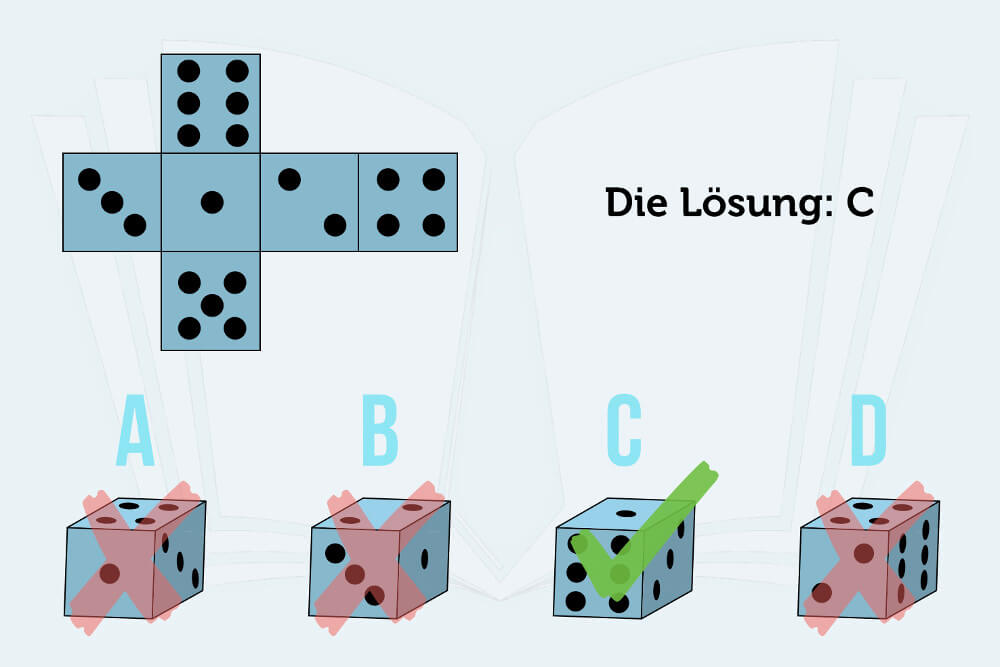

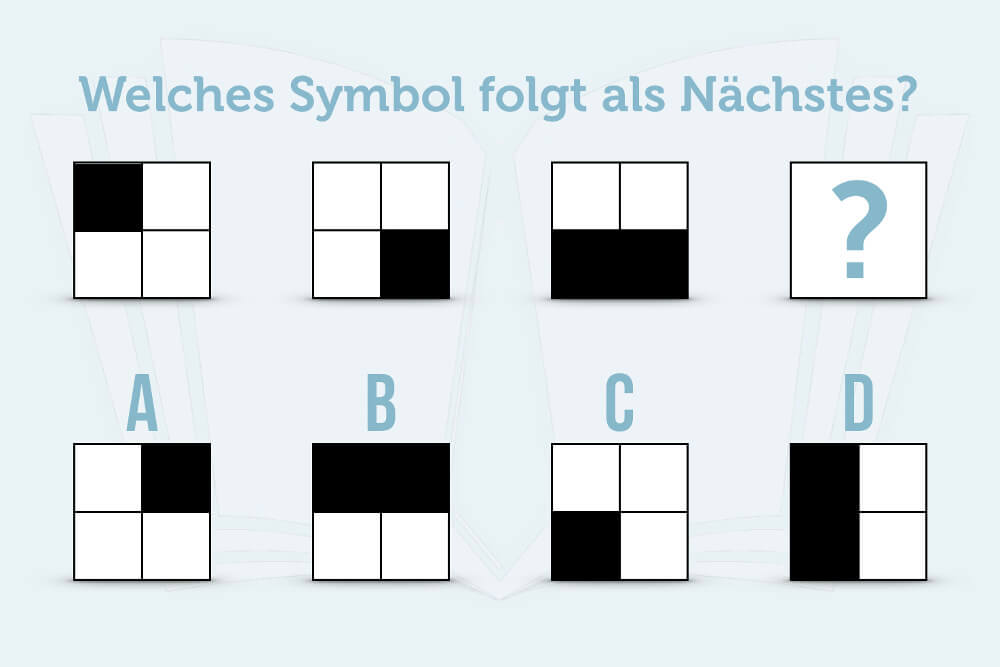

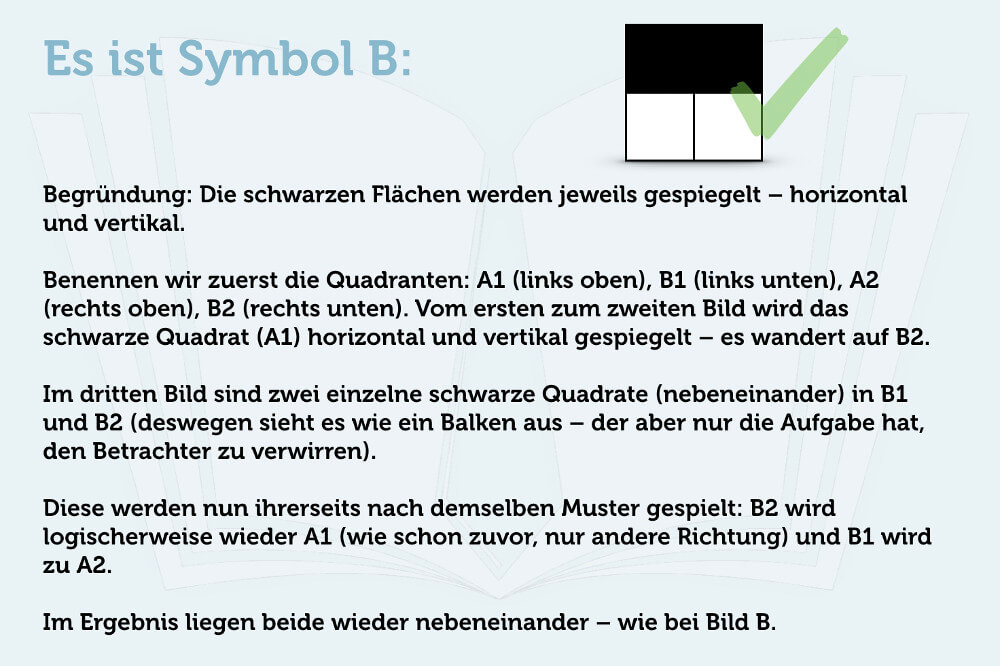

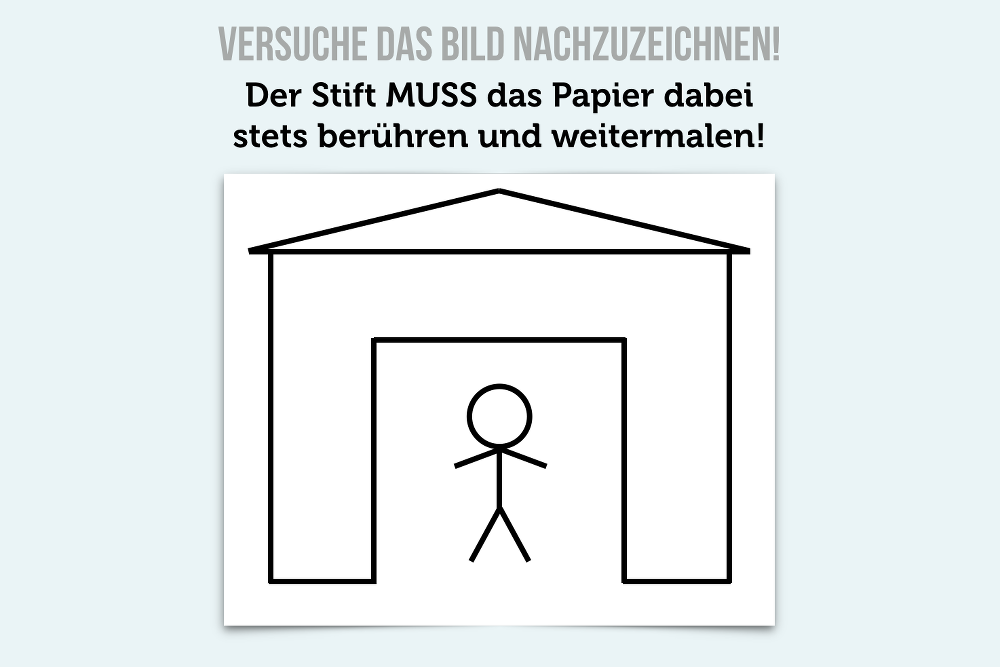

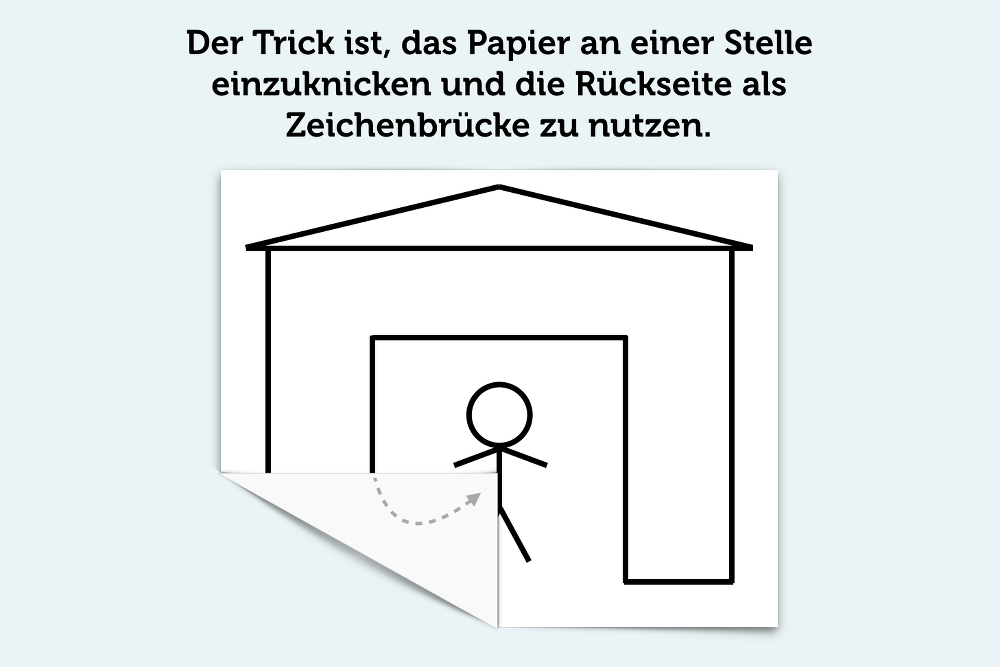

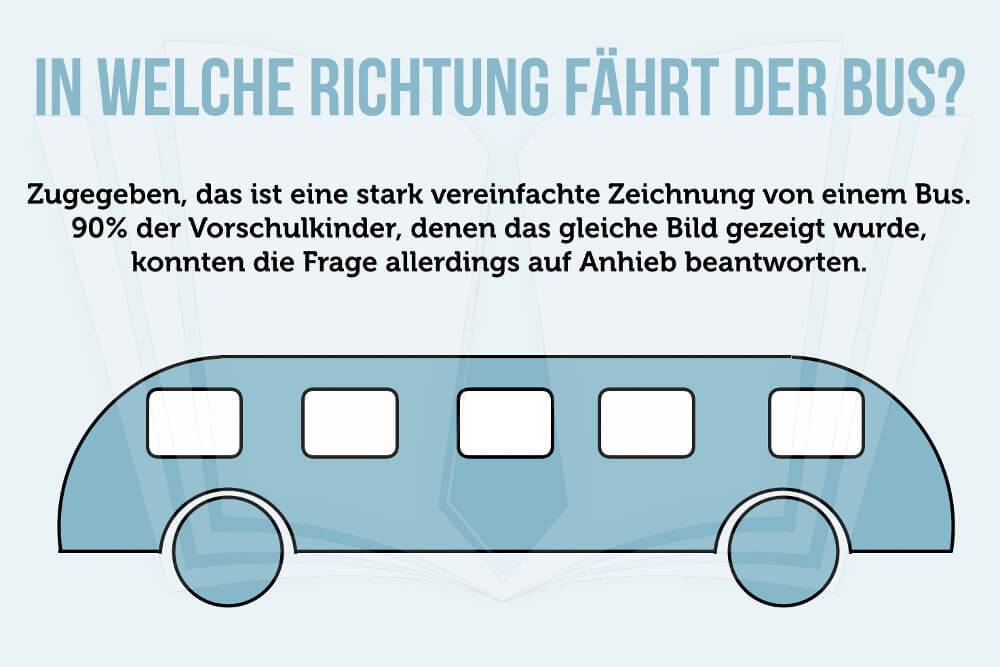

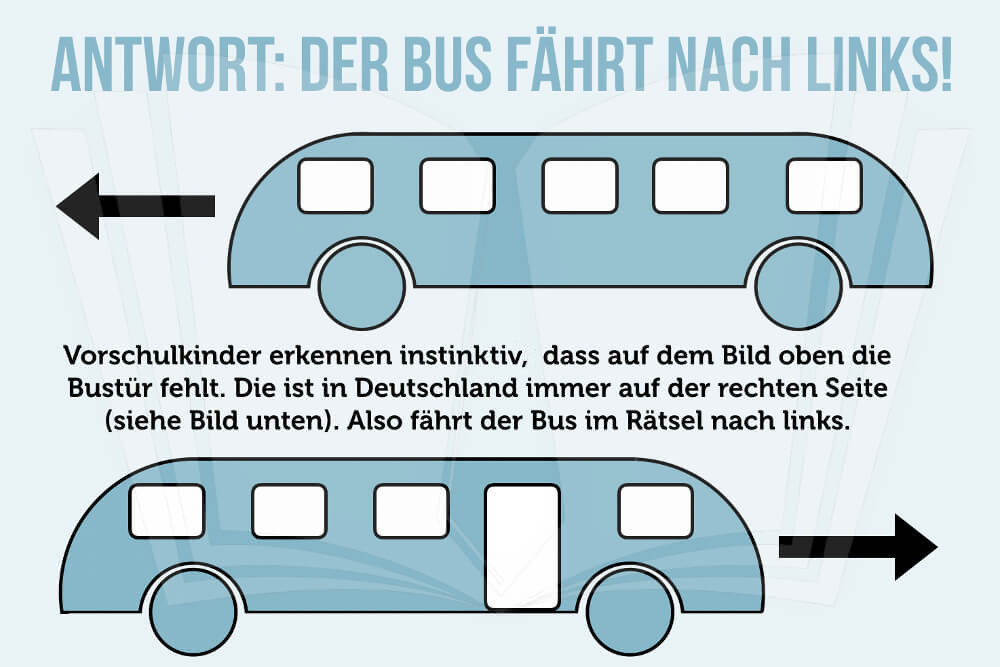

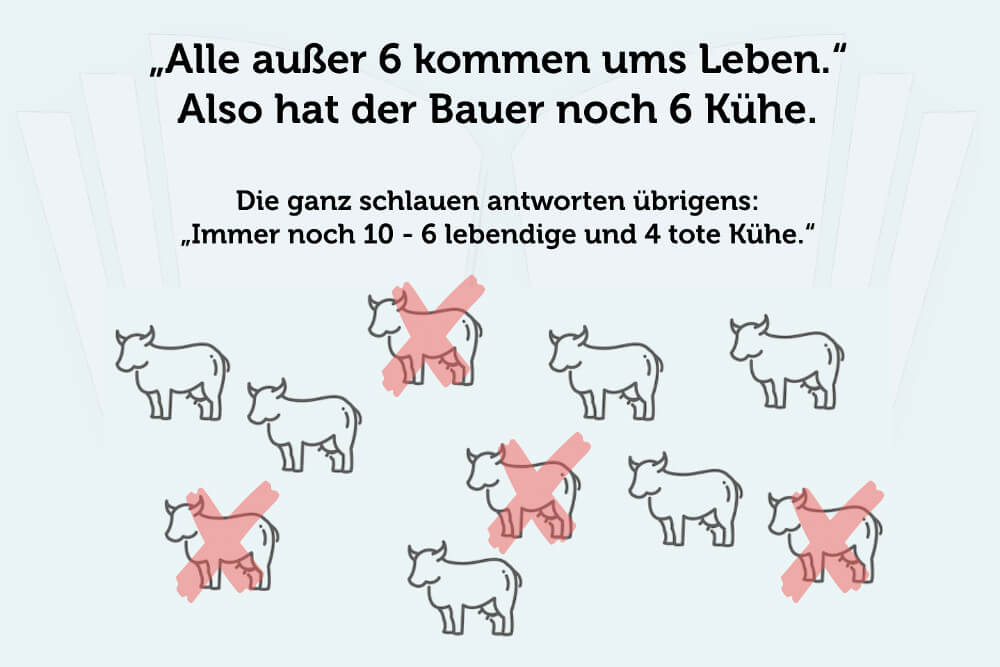

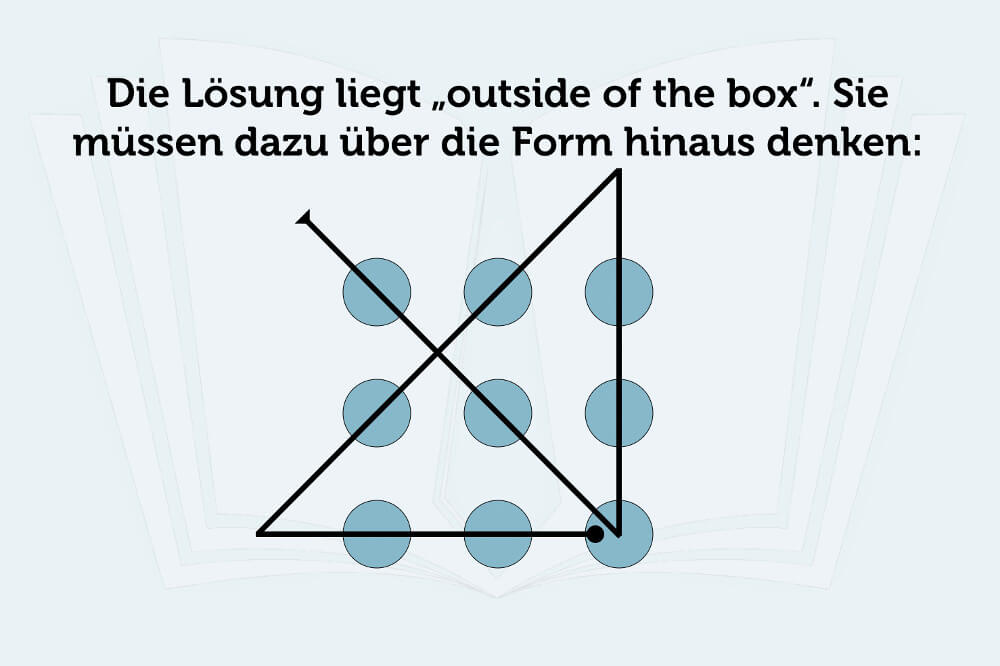

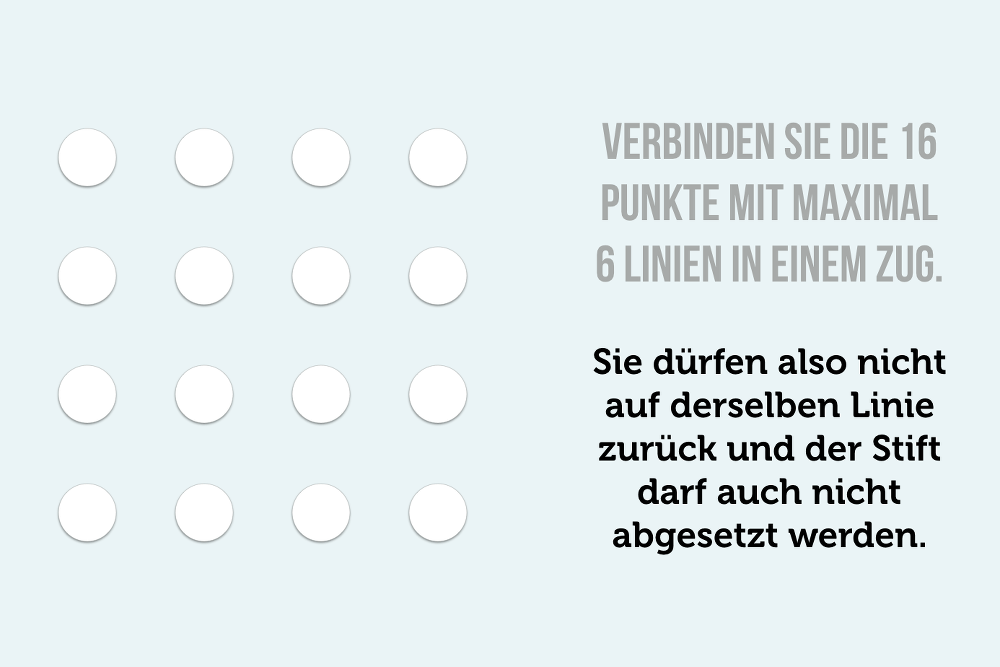

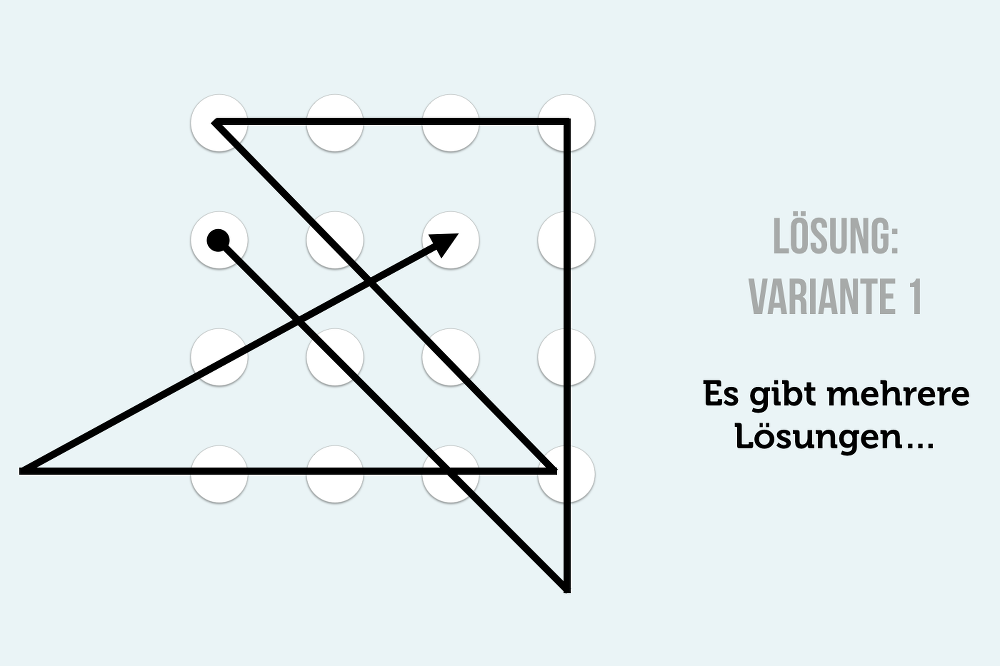

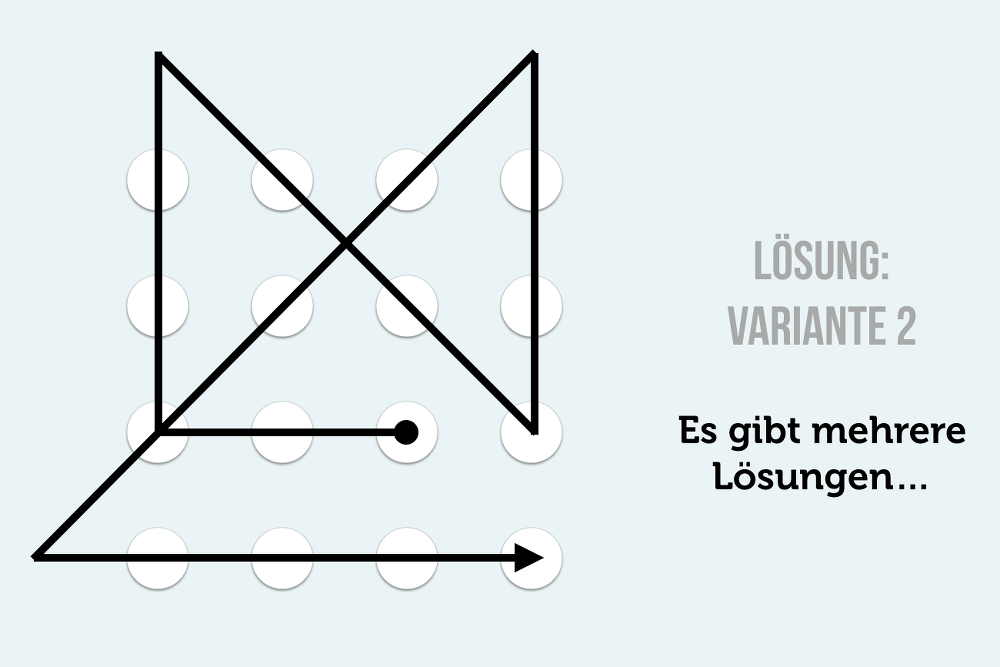

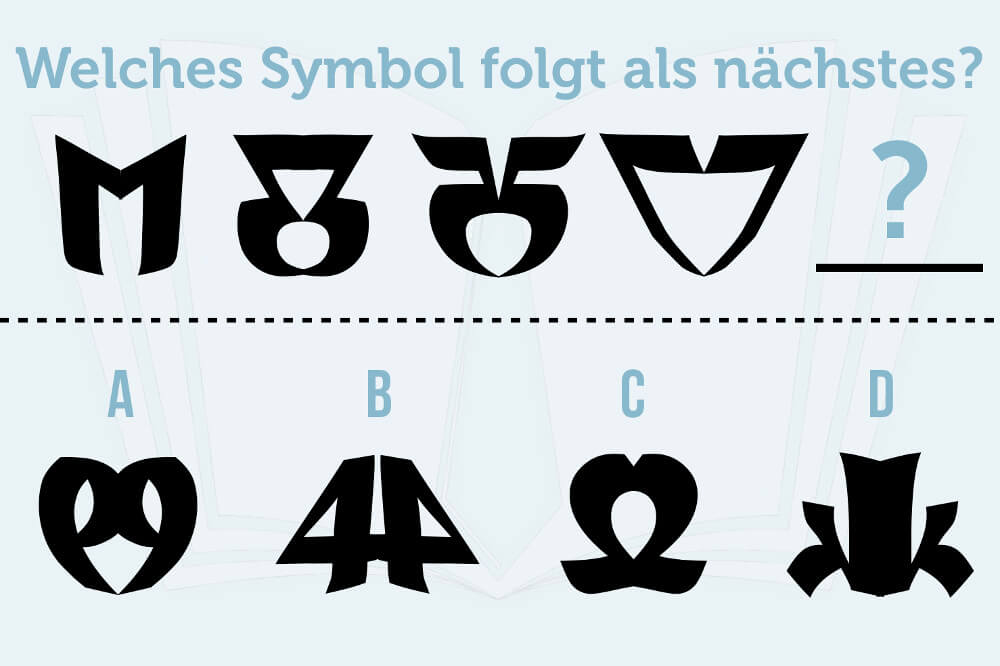

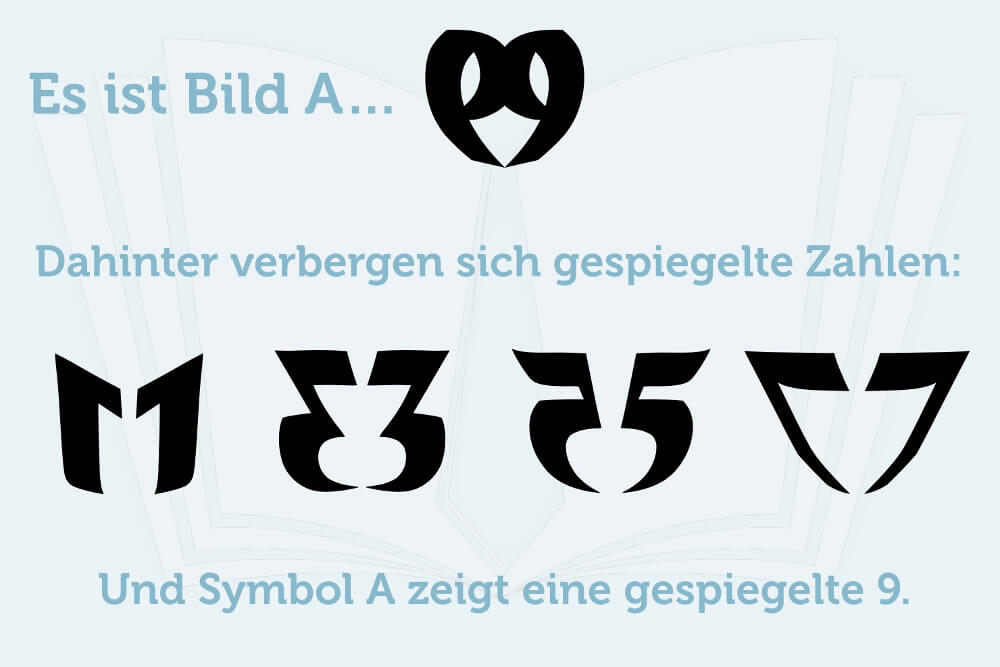

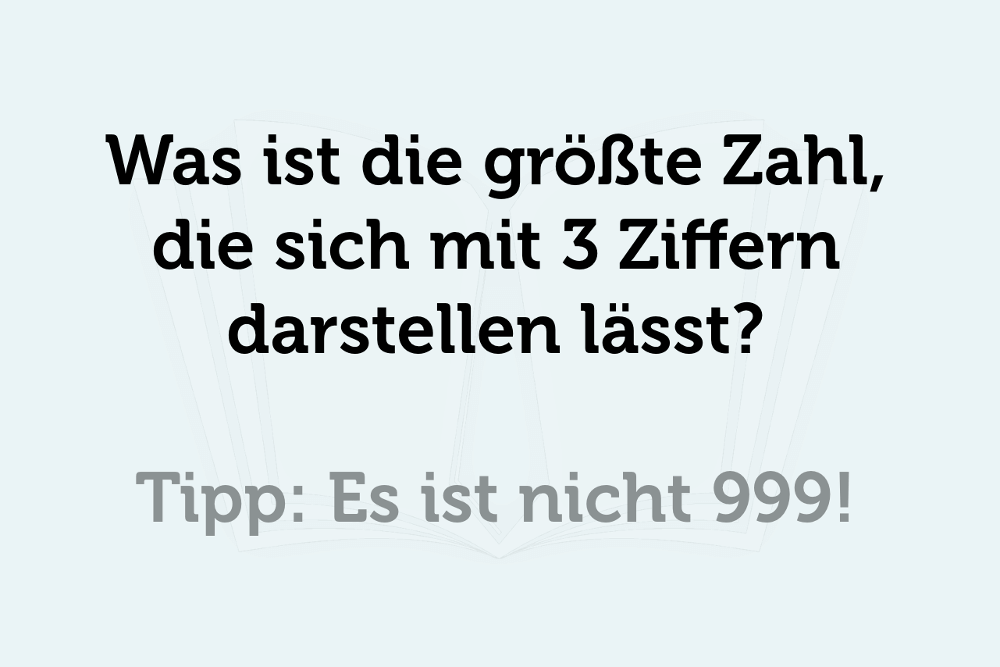

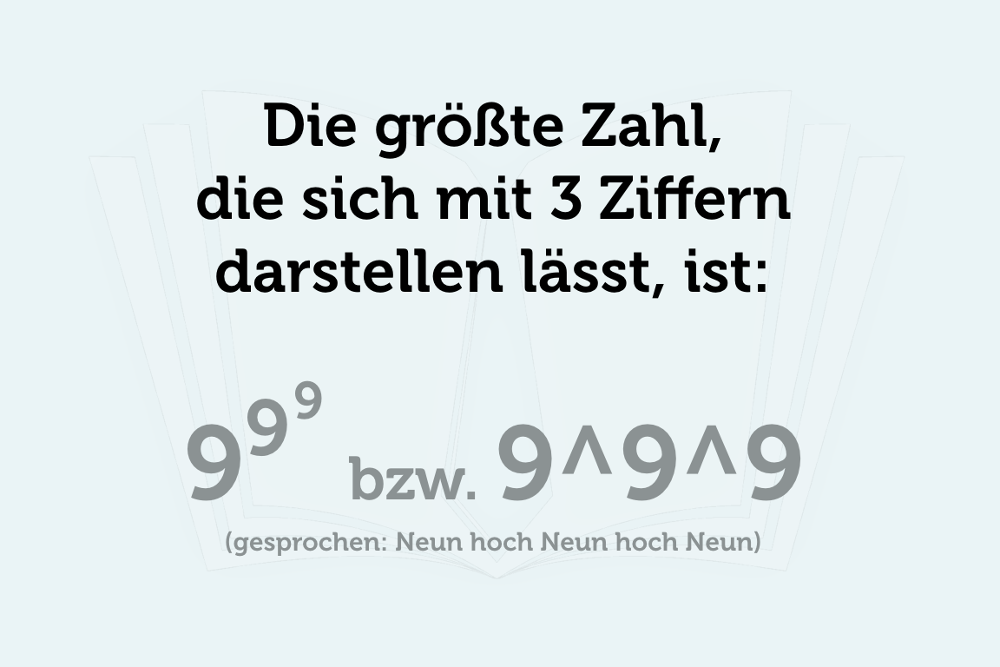

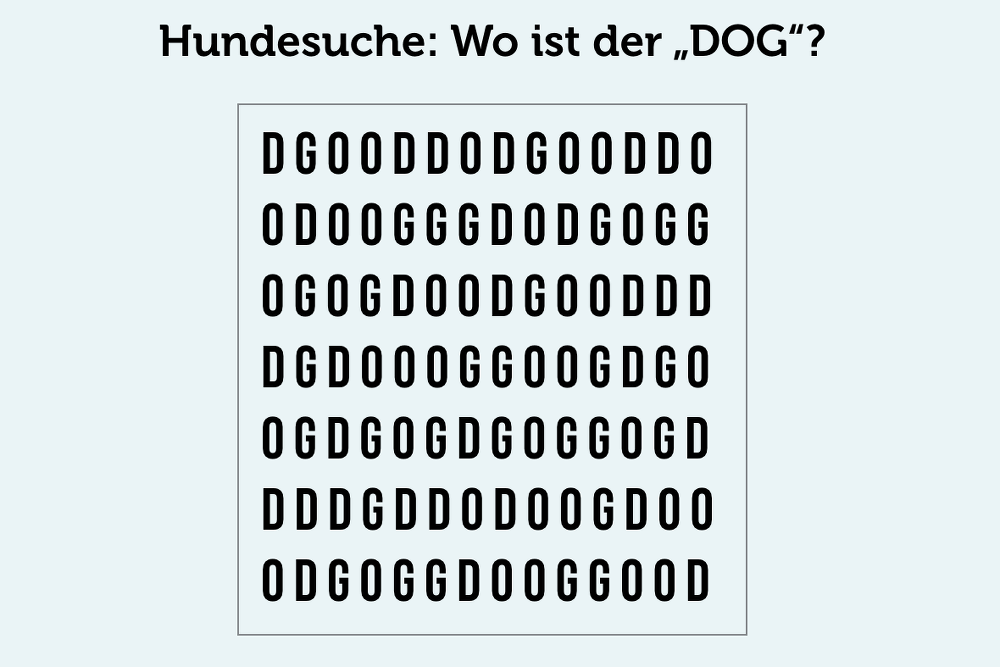

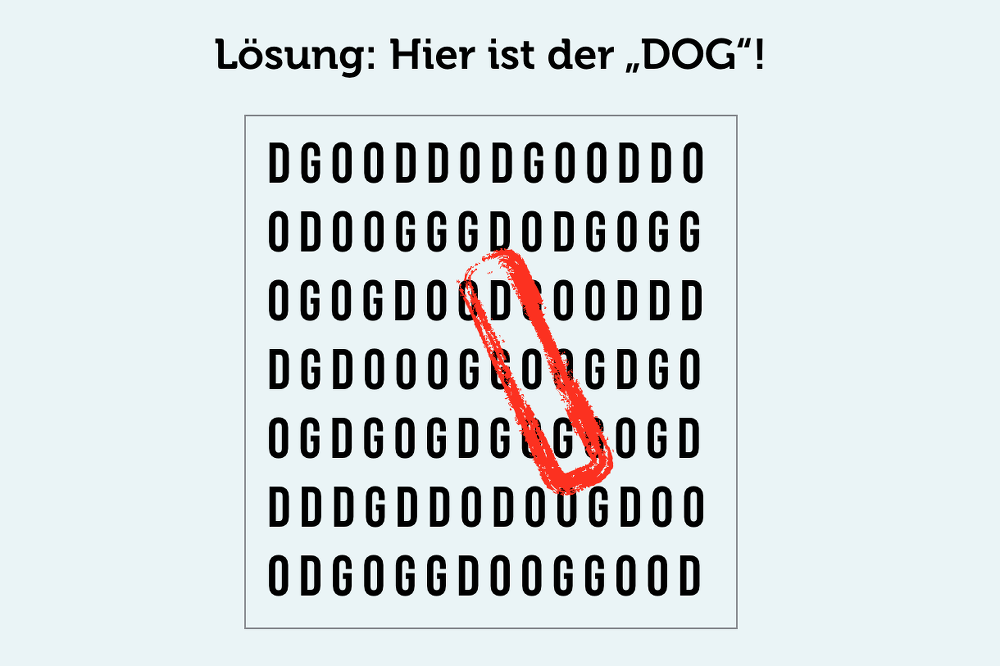

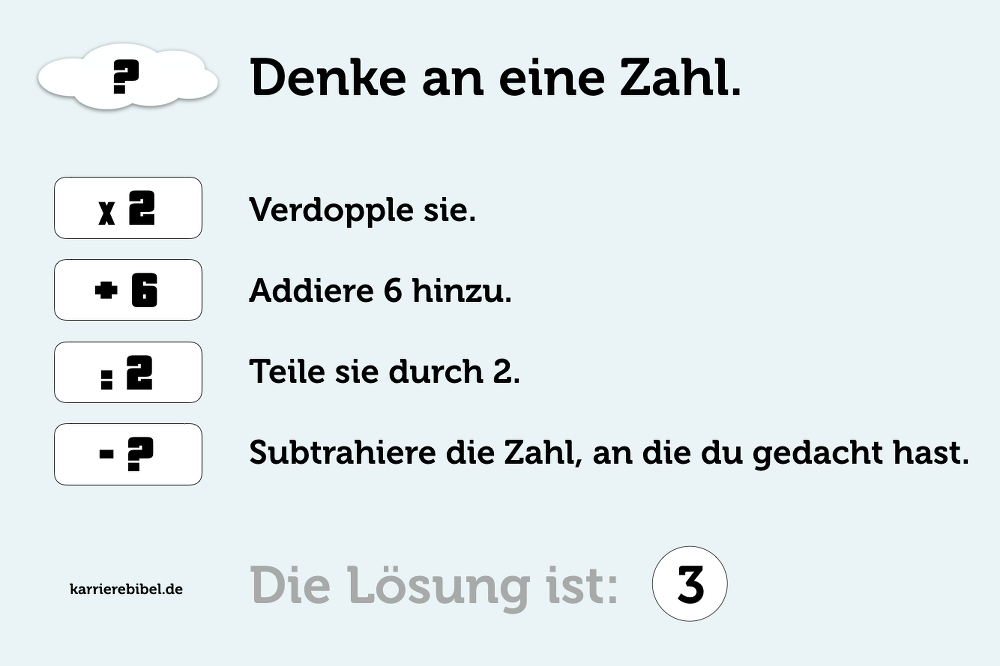

Intelligenztest Beispiel – Bilderrätsel

Auch diese Bilderrätsel und Logiktests gehören zu den typischen Intelligenzaufgaben. Probieren Sie es gleich mal aus – die Lösungen dazu finden Sie stets im folgenden Bild. Klicken Sie sich einfach mithilfe der Pfeile durch die Aufgaben:

Kritik an der Zwei-Faktoren-Theorie der Intelligenz

Die Zwei-Faktoren-Theorie der Intelligenz von Spearman wurde vielfach kritisiert und weiterentwickelt. Zu den wichtigsten Kritikpunkten gehören:

-

Überbetonung des g-Faktors

Kritiker argumentieren, dass Intelligenz nicht von einem einzigen Generalfaktor, sondern von mehreren unabhängigen Fähigkeiten geprägt wird (siehe Primärfaktorenmodell weiter unten). Empirische Untersuchungen zeigen, dass Leistungen in Intelligenztests oft auch unabhängig voneinander variieren.

-

Unzureichende Erklärung spezifischer Fähigkeiten

Die 2-Faktoren-Theorie nimmt zwar S-Faktoren an, gibt aber keine differenzierte Beschreibung oder Messmöglichkeit dafür, welche spezifischen Faktoren existieren und wie stark sie wirken. In der Praxis vermischen sich g- und s-Faktor in den Messergebnissen.

-

Empirische Befunde

Studien mit umfangreichen und diversen Intelligenzaufgaben ergaben, dass die Interkorrelationen zwischen den Testergebnissen niedriger ausfallen als Spearman annahm – es gibt also mehr Unabhängigkeit zwischen einzelnen Intelligenzbereichen als die Zwei-Faktoren-Theorie vermuten lässt. Das spricht für mehrere, teils unabhängige Intelligenzfaktoren.

-

Messprobleme und Fehler

Intelligenztests sind nie völlig fehlerfrei; Messfehler und situationsbedingte Einflüsse (z.B. Motivation, Stress) werden zwar im Modell berücksichtigt, erschweren aber die eindeutige Zuordnung von g- und s-Faktor.

-

Weiterentwicklungen

Neuere Modelle (z.B. Thurstones Primärfaktoren, Guilfords Strukturmodell, Cattell-Horn-Carroll-Modell) sind differenzierter und empirisch besser belegt. Sie akzeptieren zwar meist einen g-ähnlichen Faktor, nehmen aber weitere, hierarchisch oder auf gleicher Ebene angeordnete Teilfähigkeiten an.

Die Zwei-Faktoren-Theorie war zwar ein Meilenstein in der Intelligenzforschung, sie greift aber zu kurz und bildet die Vielfalt menschlicher Intelligenz und individueller Stärken und Schwächen nicht ausreichend ab. Neuere Intelligenzmodelle bieten hierzu eine deutlich differenziertere und empirisch tragfähigere Erklärungen.

Was sind die Primärfaktoren der Intelligenz nach Thurstone?

Louis Leon Thurstone war ein weiterer Intelligenzforscher, der die Ideen von Charles Spearman aufgriff und 1938 weiterentwickelte. Thurstone benannte durch seine Forschungen die 7 Primärfaktoren der Intelligenz.

Sie sind ein alternatives Intelligenzmodell zum g-Faktor von Spearman. Thurstone nahm an, dass sich die Intelligenz eines Menschen aus mehreren unabhängigen, gleichwertigen Einzelfähigkeiten zusammensetzt – den sogenannten „primary mental abilities“ oder eben „7 Primärfaktoren der Intelligenz“.

Primärfaktoren der Intelligenz nach Thurstone

Jeder dieser Faktoren beschreibt einen eigenen geistigen Leistungsbereich:

Faktor |

Beschreibung |

| 1. Räumliches Vorstellungsvermögen (Space) | Die Fähigkeit, in räumlichen Beziehungen zu denken und Muster zu erkennen, z.B. mentale Rotation von Objekten |

| 2. Wahrnehmungsgeschwindigkeit (Perceptual Speed) | Die Geschwindigkeit, in der Objekte, visuelle Details und Unterschiede erfasst werden |

| 3. Rechenfähigkeit (Numerical Ability/Number) | Das Tempo und die Genauigkeit bei einfachen Rechenaufgaben und Zahlenoperationen |

| 4. Gedächtnis (Memory) | Die Fähigkeit, Informationen und Assoziationen zu behalten und wiederzugeben |

| 5. Schlussfolgerndes Denken (Reasoning) | Die Fähigkeit zu logischem, analytischem Denken sowie Zusammenhänge zu erkennen |

| 6. Wortflüssigkeit (Word Fluency) | Die Flexibilität beim Bilden und Erkennen von Wörtern, z.B. Synonyme finden |

| 7. Sprachverständnis (Verbal Comprehension) | Allgemeiner Wortschatz, Textverständnis sowie das Verständnis von Bedeutungen innerhalb von Sprache |

Thurstone entwickelte hierfür spezielle Intelligenztests, in denen jeder Faktor separat gemessen wird. Die Ausprägung kann individuell verschieden sein, bedeutet: Betroffene können z.B. exzellent rechnen, sind aber beim Sprachverständnis schwächer – oder umgekehrt.

Wichtiger Unterschied zu Spearman

Nach Thurstone besteht Intelligenz aus mehreren unabhängigen Fähigkeiten – den sieben Primärfaktoren –, die zusammen individuelle Stärken und Schwächen abbilden können. Im Primärfaktorenmodell gibt es jedoch keinen übergeordneten g-Faktor. Die Faktoren sind laut Thurstone weitgehend unabhängig, korrelieren aber laut späterer Forschung leicht miteinander.

Wie kann ich meine Intelligenz verbessern?

Intelligenz lässt sich durch gezieltes Training sowie durch Veränderungen im Lebensstil verbessern. Besonders wirksam sind tägliche Herausforderungen für Gehirn (z.B. Gedächtnistraining), wissenschaftliches Gehirntraining (sog. Gehirnjogging), körperliche Bewegung, ausreichender Schlaf, gesunde Ernährung sowie viele soziale Interaktionen mit Freunden und Fremden.

Wissenschaftlich empfohlene Ansätze zur Steigerung der kognitiven Fähigkeiten sind:

-

Arbeitsgedächtnis trainieren

Geistig anspruchsvolle Aufgaben und computergestütztes Gehirntraining (z.B. Apps für Sudokus, Logikrätsel, etc.) können laut aktuellen Studien zu messbaren Verbesserungen, insbesondere der fluiden Intelligenz (Problemlösevermögen, Anpassungsfähigkeit), führen. Der Forschung zufolge reichen oft schon 10 Minuten gezieltes Training pro Tag für messbare Fortschritte.

-

Neue Fähigkeiten lernen

Das Erlernen einer neuen Sprache oder eines Musikinstruments sowie die regelmäßige Beschäftigung mit komplexen Themen fordert das Gehirn und stärkt dessen Netzwerke für Wissen, Gedächtnis und Kreativität.

-

Körperliche Bewegung verbessern

Sportliche Aktivität fördert die Durchblutung des Gehirns, unterstützt das Wachstum neuer Nervenzellen und steigert nachweislich die kognitive Flexibilität und allgemeine geistige Fitness. Auch hier reichen schon dreimal pro Woche 20-30 Minuten Spazierengehen.

-

Gesunde Lebensweise praktizieren

Ausreichender Schlaf, eine ausgewogene Ernährung (viel Gemüse, Obst, Omega-3-Fettsäuren) und Stressmanagement – also der gesunde Umgang mit Druck – sind zentrale Bausteine für die geistige Leistungsfähigkeit.

-

Soziale Kontakte pflegen

Der Austausch mit anderen Menschen, insbesondere in anregenden Gesprächen, belebt verschiedene Denksysteme und trägt zur Steigerung der Intelligenz bei – übrigens unabhängig vom Bildungsgrad!

-

Kreativität entfalten

Auch Malen, Schreiben und andere kreative Tätigkeiten fördern das kreative Denken und können spezifische Intelligenzfaktoren stärken.

Abwechslung und Ausdauer sind entscheidend

Nicht jede Methode funktioniert bei jedem Menschen gleich gut. Insbesondere bei Trainings-Apps oder Gehirnjogging-Programmen ist wissenschaftlich belegt, dass nur das trainiert wird, was damit verbunden wird. Transfereffekt gibt es nicht: Wer logisches Denken mit Sudokus übt, wird dadurch nicht gleichzeitig besser in Sachen Empathie.

Nur anspruchsvolle und abwechslungsreiche Aufgaben fördern eine generelle Intelligenzsteigerung. Dafür ist eine lebenslange Weiterentwicklung möglich, weil unser Gehirn auch im Erwachsenenalter noch „neuroplastisch“, also anpassungsfähig bleibt. Fortschritte zeigen sich aber erst durch konsequente Anwendung und über längere Zeiträume.

Was andere dazu gelesen haben