Definition: Was ist kognitive Dissonanz?

Kognitive Dissonanz ist ein negativer Gefühlszustand, der durch widersprüchliche, unvereinbare oder sich gegenseitig ausschließende Wahrnehmungen (Kognitionen) ausgelöst wird. Dies können widersprüchliche Gefühle, Vorstellungen, Wünsche, Ziele, Einstellungen, Meinungen, Absichten oder Gedanken sein.

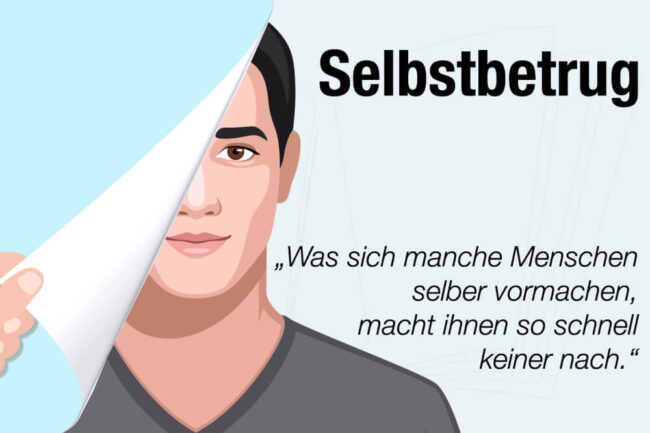

Sie empfinden ein unangenehmes Störgefühl und den dringenden Wunsch, den inneren Konflikt der Wahrnehmungen zu beheben. Dabei sind Menschen bereit, sich selbst zu belügen, Ansichten spontan zu ändern oder Informationen geflissentlich zu ignorieren, um die Spannung der kognitiven Dissonanz abzubauen. Wir tun fast alles, um den Widerspruch aufzulösen und das eigene Verhalten zu rechtfertigen – vor allem vor uns selbst.

Kognitive Dissonanz: Beispiele aus dem Alltag

Kognitive Dissonanzen kommen häufiger vor, als Sie vermutlich glauben – gerade im Alltag.

- Sie wollen einen Fernseher kaufen, haben aber nicht genügend Geld – also ist das Gerät überteuert, hat schlechte Funktionen und passt sowieso nicht ins Wohnzimmer.

- Sie wollen mehr Sport machen, sitzen aber doch nur auf der Couch – also lag es am Wetter oder einer Erkältung, dass Sie sich nicht mehr bewegt haben.

- Sie haben eine gute Meinung vom Kollegen, erfahren aber, dass dieser den Arbeitgeber beklaut hat – also hatten Sie schon immer so ein komisches Gefühl bei ihm.

- Sie kommen im Job nicht voran, obwohl Sie eine Beförderung wollen – also muss es am schlechten Chef liegen und nicht an Ihren Leistungen.

- Sie sind überzeugt, die Antwort auf eine Frage zu kennen – also müssen alle anderen falsch liegen und auch die Informationen im Internet falsch sein.

Die Beispiele aus dem Alltag zeigen bereits, wie wir lügen, Tatsachen verdrehen und zum Selbstbetrug neigen, um eine kognitive Dissonanz aufzulösen.

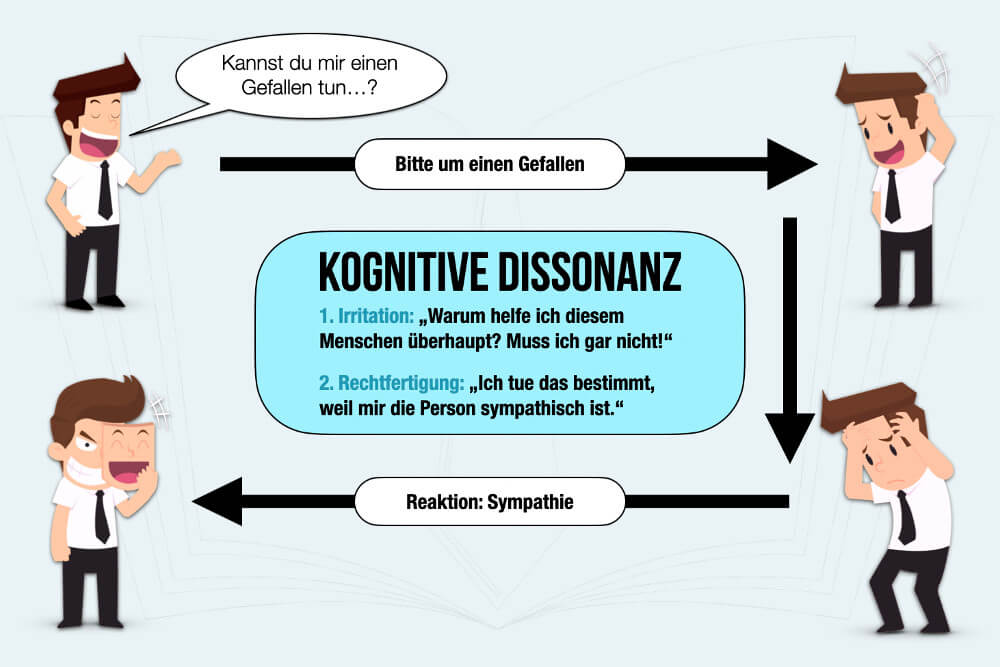

Ein Beispiel für kognitive Dissonanz ist auch der Benjamin-Franklin-Effekt. Dieser besagt: Wir finden Menschen sympathischer, denen wir einen Gefallen getan haben. Ein Gefallen ist freiwillig, wir müssten anderen nicht helfen und machen es trotzdem – diese Dissonanz rechtfertigen wir vor uns selbst mit Sympathie. Wir müssen den anderen mögen, sonst hätten wir ihm schließlich keinen Gefallen getan…

Beispiel: Die Fabel vom Fuchs und den Trauben

Wie kognitive Dissonanz aussehen kann, zeigt als Beispiel auch die Fabel vom Fuchs und den Trauben:

Auf seiner Suche nach einer Köstlichkeit entdeckt der Fuchs einen Weinstock, an dessen Trauben er sich gerne gütlich tun würde. Doch was er auch tut, er kann die leckeren Früchte einfach nicht erreichen, weil diese zu hoch für ihn hängen. Als Reaktion rümpft er die Nase, verkündet lauthals, dass die Trauben ohnehin sauer seien und deshalb nicht schmecken würden und macht sich auf seinen Weg zurück in den Wald.

Die kognitive Dissonanz entsteht hier durch die klaffende Lücke zwischen dem Wunsch, die Trauben zu essen, und der Realität, diese einfach nicht erreichen zu können.

Psychologie: Wie entsteht kognitive Dissonanz?

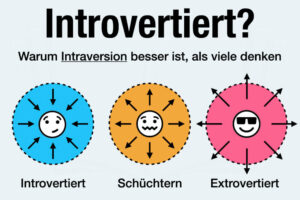

Kognitive Dissonanz entsteht immer dann, wenn mehrere Kognitionen im Widerspruch stehen. Der Mensch sieht sich gerne als rationales und logisch-denkendes Wesen – es fällt deshalb so schwer, mit Eindrücken konfrontiert zu werden, die für das Gegenteil sprechen. Plötzlich kann das Verhalten nicht mehr rational begründet werden oder wir müssen zugeben, dass wir uns geirrt haben.

Die Ursachen für kognitive Dissonanzen können dabei unterschiedlich sein. Typisch sind zum Beispiel diese Situationen:

-

Entscheidungen sind falsch

Je größer die Entscheidung, desto schwieriger ist es, diese zu treffen. Entpuppt sich eine Wahl dann als falsch, obwohl Sie wochenlang überlegt haben, entsteht kognitive Dissonanz. Schließlich haben Sie Informationen eingeholt und gegrübelt – da können Sie sich nicht falsch entschieden haben.

-

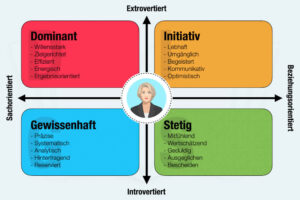

Selbstwahrnehmung und Fremdbild widersprechen sich

Sie sehen sich selbst als kompetenten, professionellen und erfolgreichen Mitarbeiter – im Feedbackgespräch offenbart der Chef dann, dass er mit Ihren Leistungen unzufrieden ist. Der klaffende Widerspruch zwischen Selbstwahrnehmung und Fremdbild führt zu einer unangenehmen kognitiven Dissonanz.

-

Erwartungen werden nicht erfüllt

Wer sein Bestes gibt, sich voll ins Zeug legt und mit Motivation bei der Sache ist, hat hohe Erwartungen. Sie gehen diszipliniert zum Sport, passen die Ernährung an und die Waage zeigt etwas anderes… Diese gegensätzlichen Wahrnehmungen sind schwer zusammenzubringen.

-

Vorstellung und Realität passen nicht zusammen

Sie haben Ihr Wunschstudium gefunden oder endlich den Traumjob entdeckt. Sie haben bereits genaue Vorstellungen von dem, was vor Ihnen liegt – nur hat das nichts mit der Realität zu tun. Liegen die eigenen Vorstellungen und Wünsche fernab der Realität, entstehen unangenehme Störgefühle der Dissonanz.

Kognitive Dissonanz überwinden: Die typischen Vorgehensweisen

Es ist schwer bis unmöglich, eine kognitive Dissonanz zu ertragen. Das negative Gefühl ist nicht nur störend, sondern regelrecht zerreißend. Es muss eine Lösung her, um die unterschiedlichen Wahrnehmungen zusammenzubringen und die Dissonanz abzubauen. Die gute Nachricht: Es gibt viele Wege und Möglichkeiten, um die innere Spannung zu reduzieren. Das Problem: Die häufigsten Wege sind nicht sinnvoll und zählen zur Kategorie Selbstbetrug.

Das sind die typischen Methoden, mit denen Sie kognitive Dissonanz überwinden können:

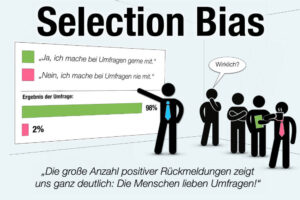

- Selektive Wahrnehmung

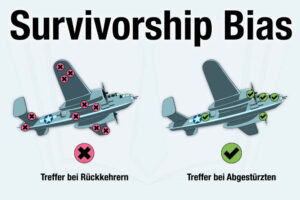

Was nicht passt, wird passend gemacht. Das gilt auch für jene Informationen, die einfach nicht zur eigenen Wahrnehmung passen wollen. Fakten und Daten, die der eigenen Ansicht und Wahrnehmung widersprechen, werden kurzerhand geleugnet, ausgeblendet oder ignoriert. Durch die selektive Wahrnehmung gibt es keinen Widerspruch mehr. - Selektive Beschaffung

Einen Schritt über die selektive Wahrnehmung hinaus geht die selektive Beschaffung. Sie befinden sich in einer Filterblase, in der Sie erst gar keine ungewollten und widersprüchlichen Informationen mitbekommen. Das wird zum Beispiel erreicht, wenn nur bestimmte Medien konsumiert und andere Quellen gemieden werden. - Schuldzuweisungen

Eine beliebte Strategie gegen kognitive Dissonanz ist die Schuldzuweisung für den eigenen Zustand an jemand anderem. Wir reden uns ein, dass Handlungen oder Entscheidungen völlig unverschuldet geschehen sind. Motto: Ich hatte keine Wahl… - Fadenscheinige Rechtfertigung

Zum Abbau von kognitiven Dissonanzen werden Ausreden und irgendwelche Rechtfertigungen gefunden, mit denen Sie sich selbst besser fühlen. Dabei wird gerne auch die eigene Einstellung komplett geändert, um zur angeblichen Erklärung zu passen. Über die Rechtfertigung wird lange und laut geredet, bis man sich selbst und andere überzeugt hat.

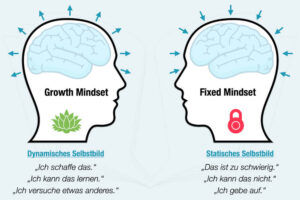

🎯 Kognitive Dissonanz durch Verhaltensänderung reduzieren

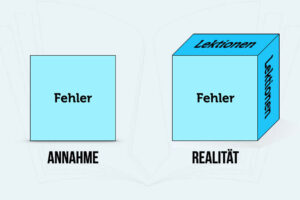

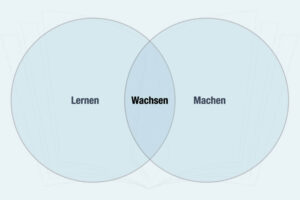

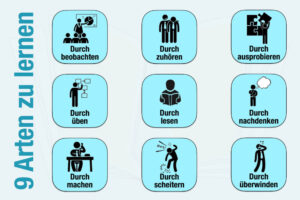

Die beste, aber leider auch seltenste Reaktion ist Selbstreflexion und eine Verhaltensänderung. Diesen Weg wählen nur wenige, weil es schwierig ist, sich selbst zu hinterfragen, Kritik an eigenen Handlungen oder Ansichten zu üben oder sich und anderen gegenüber Fehler einzugestehen.

Nur so kann kognitive Dissonanz aber sinnvoll reduziert werden – ohne sich selbst zu belügen. Stattdessen lernen Sie etwas, können sich entwickeln und aus der Situation wachsen. So etwa im Job: Kritik von Chef oder Kunden können Sie nutzen, um besser zu werden und so die kognitive Dissonanz zu überwinden. Leider wählt die Mehrheit den leichten Ausweg und spricht von schwierigen Kunden oder schlechten Führungskräften.

Die Gefahren, wenn Sie kognitiven Dissonanzen vorbeugen wollen

Kognitive Dissonanzen sind immer unangenehm und Menschen wollen sie verhindern. Genau das ist jedoch ein Risiko und kann sogar zur Selbstsabotage führen. Um widersprüchliche Kognitionen zu verhindern, werden bereits präventiv Ausreden und Rechtfertigungen zurechtgelegt. Beispiel vor wichtigen Prüfungen oder Vorstellungsgesprächen: „Ich bin nicht wirklich gut vorbereitet…“; „Ich habe nicht genug gelernt…“; „Ich habe heute kein gutes Gefühl…“

Sie schaffen eine selbsterfüllende Prophezeiung. Um sich später das eigene Scheitern nicht eingestehen zu müssen, manipulieren Sie sich unbewusst selbst. Sie reden sich schlecht, gehen zu spät ins Bett, lernen tatsächlich zu wenig oder entwickeln sogar körperliche Symptome wie Übelkeit und starke Nervosität.

Was andere dazu gelesen haben