Was ist nonverbale Kommunikation?

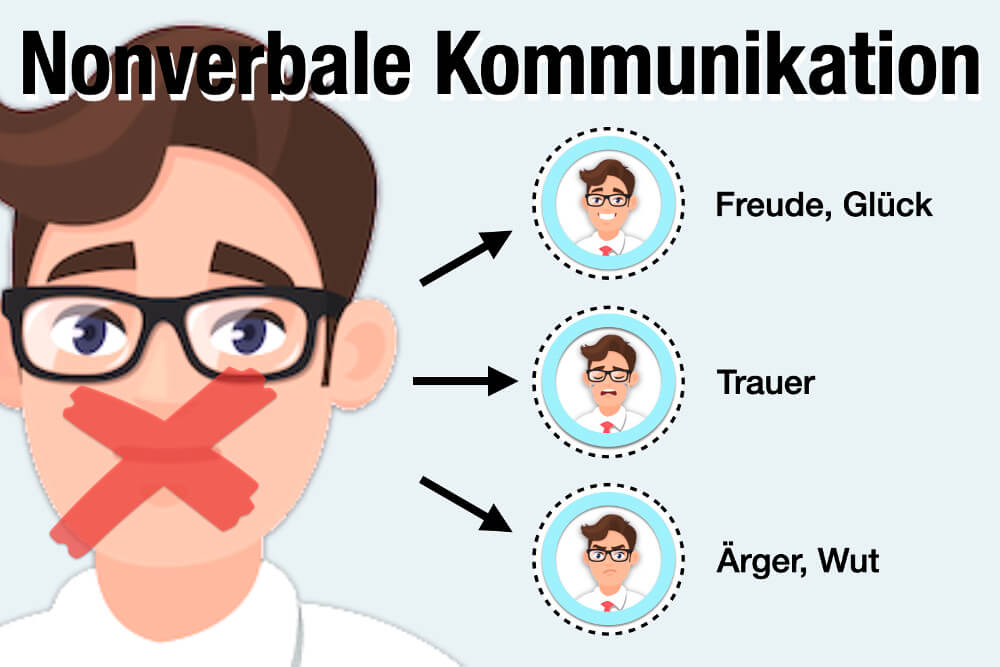

Selbst wenn wir schweigen, redet unser Körper weiter – mittels Mimik, Gestik oder Körperhaltung. All diese nicht wörtliche (verbale) Verständigung zwischen Menschen gehört zur nonverbalen Kommunikation. Über unsere Körpersprache vermitteln wir dem Gesprächspartner unsere Gefühle und Gedanken. Die nonverbalen Signale können mitunter ohne Worte mehr oder etwas ganz anderes sagen als unsere Worte.

Man kann nicht nicht kommunizieren.“ (Paul Watzlawick)

Nonverbale Kommunikation Definition

Nonverbale Kommunikation umfasst alles was wir ohne Worte und mittels Körpersprache ausdrücken. Schätzungen zufolge basieren 65 bis 93 Prozent unserer Kommunikation auf nonverbalen Signalen. Die „Non-Kommunikation“ kann absichtlich oder unabsichtlich erfolgen (Beispiel: Erröten, Schwitzen).

Synonym zu nonverbale Kommunikation wird auch von averbaler Kommunikation, außersprachlicher Kommunikation oder nicht verbaler Kommunikation gesprochen.

Welche Funktionen hat die nonverbale Kommunikation

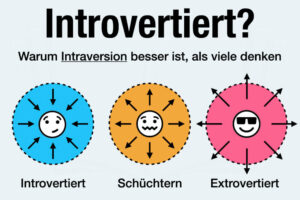

Nonverbale Signale dienen in erster Linie dazu, Emotionen oder Einstellungen auszudrücken – also zum Beispiel generelle Zuneigung (Lächeln) oder Abneigung (verächtlicher Gesichtsausdruck), Schüchternheit oder Selbstvertrauen. Überdies kann die nonverbale Kommunikation verbale Nachrichten…

- ergänzen.

- betonen.

- verändern.

- verdeutlichen.

- ersetzen.

- einschränken.

- widersprechen (Beispiel: Ironie).

In der digitalen Kommunikation (E-Mail, Messenger, etc.) übernehmen Smileys beziehungsweise Emojis die Funktion der nonverbalen Kommunikation. Sie können ebenfalls Emotionen vermitteln, Ironie kennzeichnen oder Aussagen verstärken oder abmildern.

5 Kanäle der nonverbalen Kommunikation

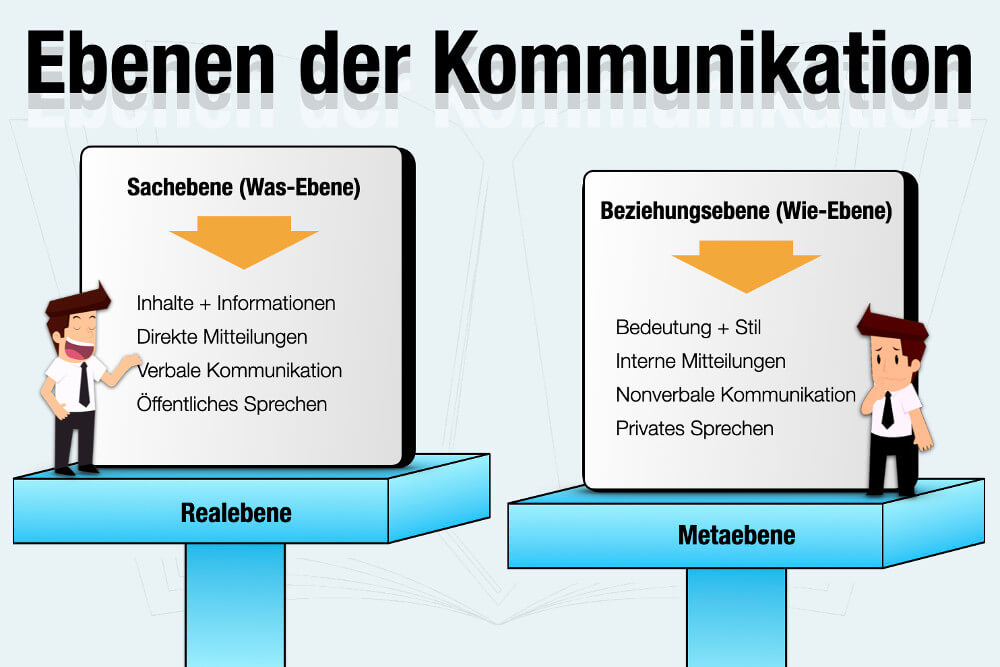

Wenn wir mit anderen Menschen sprechen nutzen wir – meist unbewusst – mehrere Ebenen (Kanäle) zur Kommunikation. Das gesprochene Wort ist dabei nur der hörbare Kanal. Weitere Ebenen der nonverbalen Kommunikation sind:

-

Blick (Augenkontakt)

Wenn wir zu unserem Gegenüber den Blickkontakt halten, finden wir sie oder ihn sympathisch. Anders, wenn wir wegschauen, den Blick fixieren, unser Gegenüber anstarren oder mit den Augen rollen.

-

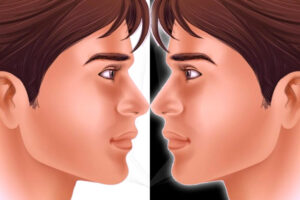

Mimik (Gesichtsausdruck)

Ausdrucksformen sind zum Beispiel herabhängende Mundwinkel (Trauer) oder lächelnde (Freundlichkeit). Hinzu kommt die Position der Augenlider und Augenbrauen (verkniffener Gesichtsausdruck) und eine völlige Ausdruckslosigkeit (Pokerface).

-

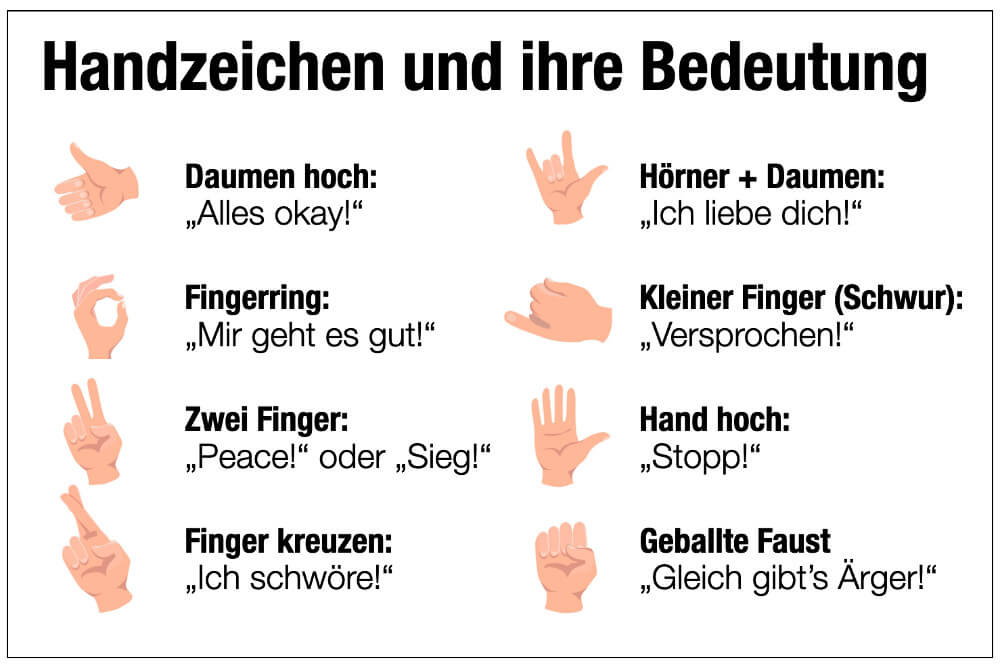

Gestik (Handbewegungen, Körperhaltung)

Wer aufrecht steht, signalisiert Selbstbewusstsein („Power Posing“). Gestikulieren wir wild mit den Händen, sind wir meist aufgeregt. Wer nervös ist, trommelt zum Beispiel mit den Fingern auf den Tisch oder dreht Locken in den Haaren.

-

Berührung (Umarmung, Händedruck)

Auch Berührungen sind eine Form der Kommunikation. Ob Schulterklopfen oder innige Umarmung – das drückt bereits die Gefühle und das Verhältnis zu einem Menschen aus. Im Geschäftsleben gilt vor allem die Art und Festigkeit beim Händedruck als starkes Persönlichkeits-Signal.

-

Habitus (Auftreten, Erscheinungsbild, Benehmen)

Schon wie wir uns für einen Anlass kleiden, drückt aus, wie wir uns fühlen oder selber sehen. Solche Signale (Statussymbole, Accessoires, Tätowierungen, etc.) können Rang und Macht vermitteln oder sollen uns attraktiver machen (z.B. beim Flirten). Dazu gehören ebenso unsere Frisur, das Make-up oder der Duft, den wir aufgelegt haben.

-

Distanz (Abstand zum Gesprächspartner)

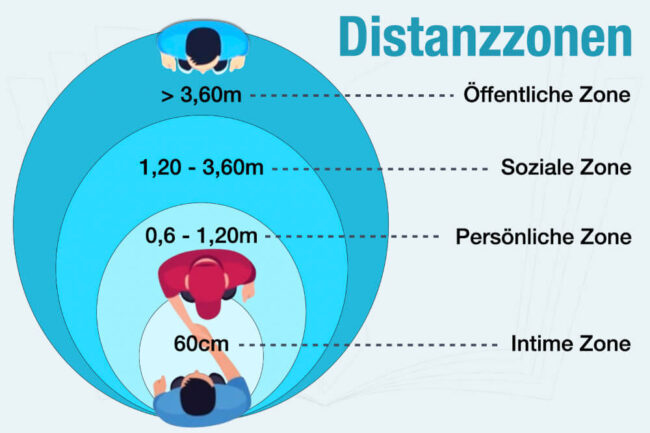

Wie positionieren wir uns zur anderen Person? Je näher wir unserem Gegenüber kommen, kann das Ausdruck von Sympathie oder Aggression sein. Fremde sollten unbedingt die sogenannten Distanzzonen (interpersonaler Raum) einhalten. Ansonsten fühlt sich unser Gegenüber unwohl.

Verbale und paraverbale Kommunikation

Neben verbaler und nonverbaler Kommunikation gibt es noch die paraverbale Kommunikation (akustische Wahrnehmung). Zur paraverbalen Kommunikation gehört alles, was wir mit unserer Stimme beim Sprechen ausdrücken. Zum Beispiel:

- Lautstärke (laut oder leise)

- Intonation (Betonung einzelner Wörter oder Satzteile)

- Sprachmelodie (monoton, moduliert, singend)

- Sprechtempo (langsam oder schnell)

- Stimmlage (hoch, tief, tragend oder zitternd)

All diese Varianten und Veränderungen in der Stimme können – je nach Situation – eigene Emotionen ausdrücken oder diese bei unserem Gegenüber beeinflussen, Sympathie wecken oder zu Ablehnung führen.

Die paraverbale Kommunikation ist vor allem bei Ironie oder Sarkasmus von großer Bedeutung. Ohne die entsprechenden Signale kann Ironie nicht verstanden werden.

Nonverbale Signale: Körpersprache deuten

Es sind vor allem unsere WAHREN Gefühle und Gedanken, die wir unserem Gesprächspartner über die nonverbalen Kommunikationskanäle senden und ihr oder ihm so mitteilen, wie es uns wirklich geht.

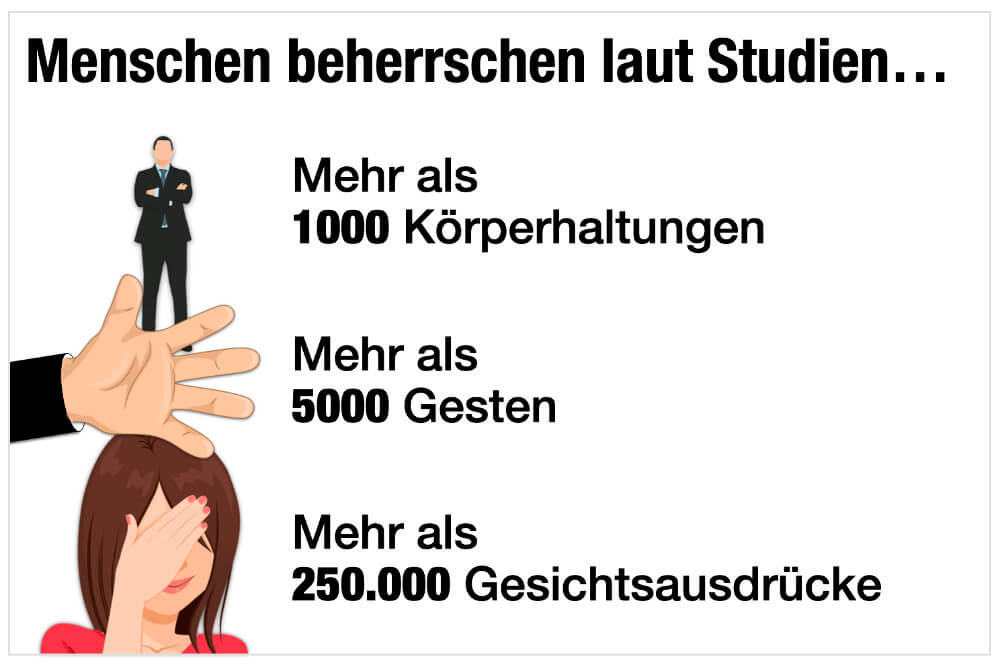

Ein dauerhaftes Verstellen ist dabei nahezu unmöglich, weil wir selbst Mikrogesten unterbewusst bemerken und als Störgefühl wahrnehmen. Zudem sind die nonverbalen Signale der Menschen meist ähnlich. Wer diese Signale kennt und deuten kann, wird die Körpersprache seines Gegenübers wesentlich sicherer entschlüsseln:

Körpersprache |

Deutung |

| Verschränkte Arme | Verschlossenheit und Distanz, teils Unsicherheit und Ablehnung |

| Mit Fingern trommeln | Ungeduld und Nervosität, manchmal auch Provokation |

| Mit Fingern spielen | Nervosität, Langeweile oder Desinteresse |

| Finger im Gesicht | Irritation, Unsicherheit, kann auch eine Lüge verraten |

| Auf die Uhr schauen | Langeweile, Desinteresse, Stress, Ablehnung |

| An den Hals fassen | Zweifel, Unwohlsein, Unbehagen |

| Am Kopf kratzen | Ratlosigkeit, Verzweiflung |

| Hand vor den Mund halten | Unangenehme Aussage, Bedauern, Heimlichkeit |

| Händerreiben | Selbstzufriedenheit oder Arroganz |

| Merkelraute (Spitzdach der Hände) |

Selbstsicherheit oder Abwehr von Kritik |

| Versteckte Hände | Unehrlichkeit |

| Gegenstände vor dem Körper (Tasche, Ordner, Mappe) |

Unsicherheit, Schutzgeste |

| Kopf auf Hände stützen | Erschöpfung, Müdigkeit |

Missverständnisse durch nonverbale Kommunikation

Unsere Körpersprache ist zwar in weiten Teilen ähnlich. Dennoch gibt es kleinere Unterschiede, die auch von der Tagesform abhängen können. Dadurch entstehen schnell Missverständnisse – auch durch die nonverbale Kommunikation:

- Stimmung

Wer schlecht gelaunt ist, reagiert auf die nonverbale Kommunikation sensibler. Viele Gesten und Signale werden dann oft negativer interpretiert als sie vom Gesprächspartner gemeint sind. Das kann unnötige Konflikte schüren. - Vorurteile

Kaum jemand kann sich davon freisprechen, gegenüber bestimmten Menschen oder Gruppen Vorurteile oder Stereotype zu haben. Diese Klischees verfälschen allerdings die nonverbalen Signale, und sie werden tendenziell negativ gedeutet. - Erfahrungen

Bestimmte Kleidung, Schmuck oder der gesamte Habitus können Erinnerungen und Assoziationen auslösen. Je nachdem, ob wir dabei eine positive oder negative Erfahrung erinnern, bewerten wir auch unser Gegenüber und dessen Gesten anders. - Kultur

Körpersprache ist international nicht gleich und kann je nach Kulturkreis eine komplett andere Bedeutung haben. Beispiel Kopfnicken: In den meisten Ländern Europas bedeutet Nicken Zustimmung, in Bulgarien und Griechenland aber heißt es „Nein!“

Tipps für die nonverbale Kommunikation

Zu 100 Prozent steuern lässt sich unsere nonverbale Kommunikation nicht. Das Meiste davon läuft doch eher unbewusst ab. Dennoch können Sie an Ihrer Körpersprache arbeiten, sie verbessern und trainieren.

Abschließend finden Sie die wichtigsten Tipps, mit den Sie Ihre nonverbale Kommunikation optimieren können und dadurch insgesamt besser und unmissverständlicher kommunizieren – zum Beispiel im Vorstellungsgespräch:

Tipp 1: Mehr Körperspannung

Achten Sie generell auf mehr Körperspannung und eine aufrechte Körperhaltung. Das drückt nicht nur mehr Selbstbewusstsein aus – es macht auch Sie selbstbewusster (siehe auch Facial-Feedback-Hypothese).

Tipp 2: Distanzzonen wahren

Jeder Mensch hat individuelle Distanzzonen (siehe Grafik oder Tabelle unten). Alles, was hierzulande unter 60 Zentimeter (etwa eine Armlänge) Abstand liegt, fällt in die Intimsphäre einer Person. Sie bleibt Familie und engen Freunden vorbehalten. Bei fremden Personen wäre selbst 1,20 Meter noch der persönliche Bereich. Daher halten Sie zu Beginn eines Gesprächs lieber größeren Abstand. Das schließt eine vertrauliche Begrüßungen mit Umarmung und Wangenkuss eher aus.

Distanzzone |

Abstand |

Wer? |

| Intime Zone | bis 60cm | Familie, Partner |

| Persönliche Zone | 60-120cm | Freunde, Bekannte |

| Soziale Zone | 120-360cm | Arbeit, Alltag |

| Öffentliche Zone | ab 360cm | Fremde, Publikum |

Tipp 3: Kopfhaltung korrigieren

Wenn Sie den Kopf in den Nacken legen und zu Ihrem Gesprächspartner herunter blicken, kann das schnell herablassend wirken. Neigen Sie den Kopf hingegen leicht schräg zur Seite, strahlen Sie Sympathie, Interesse und Vertrauen aus.

Tipp 4: Sitzhaltung verbessern

Setzen Sie sich immer komplett auf einen Stuhl! Wer an der Sitzkante sitzt, hinterlässt einen weniger souveränen Eindruck und wirkt „wie auf dem Sprung“ oder ängstlich mit Fluchtgedanken. Lehnen Sie sich aber auch nicht zu entspannt nach hinten: Das kann als Desinteresse oder Arroganz interpretiert werden.

Tipp 5: Emotionale Intelligenz fördern

Um verbale und nonverbale Botschaften zu entschlüsseln, benötigen Sie mehr Einfühlungsvermögen. Diese Form der emotionalen Intelligenz und sozialen Kompetenz ermöglicht es Ihnen, die Motive und Absichten Ihres Gegenübers besser zu erkennen. Gelingt Ihnen das bei sich selbst, geht das umso besser bei anderen.

Was andere dazu gelesen haben

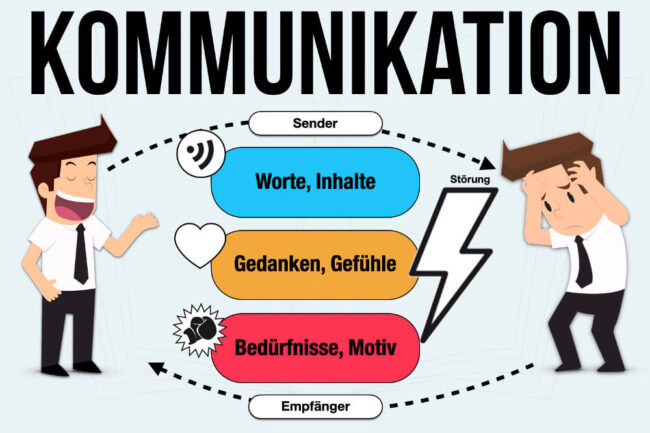

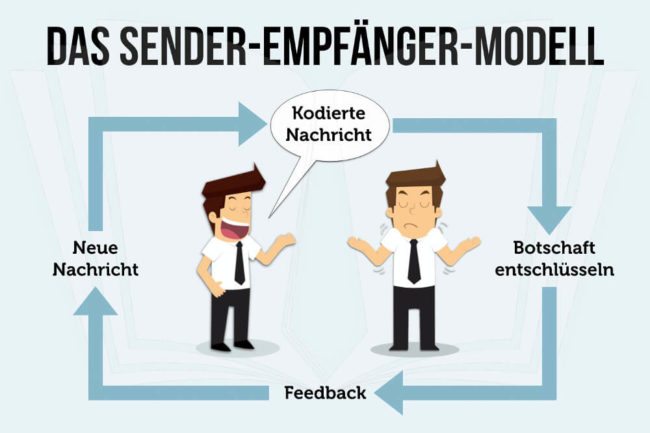

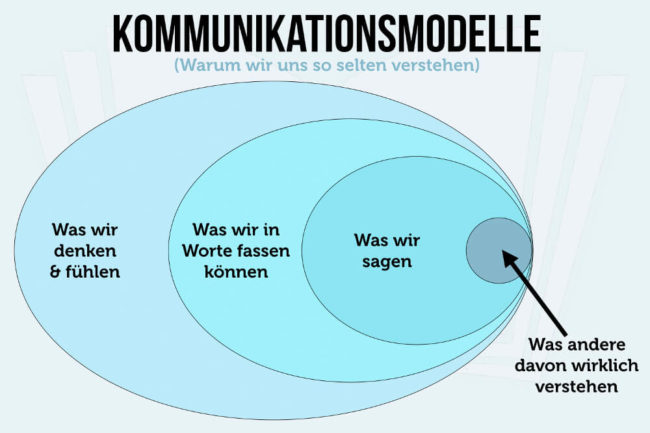

- Kommunikationsmodelle: Diese sollten Sie kennen

- Sender Empfänger Modell: Beispiele + Störungen erklärt