Versagensangst: Typische Symptome

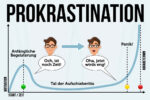

Zittern, schwitzen, Panikattacken – nichts geht mehr. Wie stark die Versagensangst ausgeprägt ist, zeigt sich meist schon an den auftretenden Symptomen. Oft beginnen diese lange vor der eigentlichen Aufgabe oder Herausforderung. Allein der Gedanke an eine Prüfung, eine Präsentation, ein Rendezvous (und einen Korb), ein Gespräch mit dem Chef reicht schon, um eine veritable Panik auszulösen. Die Versagensangst – sie lässt uns zaudern, zögern, erstarren oder nach Ausreden suchen.

Körperliche Symptome der Versagensangst

Starke Versagensangst macht sich fast immer körperlich bemerkbar. Zu den physischen Symptome zählen zum Beispiel:

- Nervosität und Anspannung

- Brustdrücken und Atemnot

- Appetitlosigkeit

- Schweißausbrüche

- Herzrasen

- Magen-Darm-Beschwerden und Durchfall

- Schlafstörungen

- Fluchtgedanken (Eskapismus)

Psychische Symptome bei Versagensangst

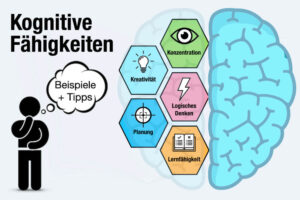

Durch die Angst wird im Gehirn der sogenannte Mandelkern aktiviert. Effekt: Erreichen die Ängste ein Übermaß, schwindet die Selbstkontrolle. Die körperlichen Symptomen können dann psychische und seelische nach sich ziehen. Dazu gehören Denkblockaden (bis hin zum Blackout), Aufmerksamkeits- und Konzentrationsstörungen.

Die weit größere Folge aber ist die Selbstsabotage: Wir hindern uns selbst am Vorankommen und bleiben dauerhaft unter unseren Möglichkeiten. Chronisch und auf Dauer kann das sogar in einer Depression münden

Aktionismus als Symptom der Versagensangst

Es gibt aber auch eine komplett gegenteilige Reaktion auf Versagensängste, die sich in übersteigerten Ambitionen und Aktionismus ausdrückt: Die Betroffenen neigen in dem Fall zum Perfektionismus und versuchen über das hohe Kontrollbedürfnis ihre (unterschwelligen) Ängste zu besiegen.

Die Folgen sind deswegen nicht harmloser: Sie reichen von klassischen Stresssymptomen, über die Kompensation durch Alkohol und Drogen bis hin zu einem Burnout.

Atychiphobie: Die Angst davor, Fehler zu machen

Wörtlich übersetzt bedeutet der Begriff „Atychiophobie“ die „Angst vor Unfällen“ – „Tychos“ = „Unfall“, „Phobos“ = „Furcht“. In der psychologischen Praxis wird der Begriff synonym verwendet für die Angst, Fehler zu machen – eng verwandt mit der Versagensangst. Im Extrem führt die Atychiphobie dazu, dass Menschen sämtliche Vorhaben und Handlungen vermeiden, um keinerlei Risiken einzugehen und auch nicht scheitern zu können.

Betroffene müssen sich klarmachen, dass Fehler menschlich sind und immer vorkommen können. So können sie sich von unnötigen Schuldgefühlen und Ängsten lösen. In schweren Fällen kann dafür eine psychotherapeutische Behandlung notwendig sein.

Ursachen: Wie entsteht Versagensangst?

Angst ist nichts anderes als ein Schutzmechanismus. Ein Überbleibsel der Evolution: Erkennen wir in einer Situation Gefahrenpotenzial, bekommen wir Angst. Das ermöglicht schnelle (Flucht-)Reaktionen und kann das Überleben sichern. Dabei verändern sich zahlreiche körperliche Abläufe wie Atmung, Stoffwechsel, Kreislauf und Hormonspiegel. Auch Versagensangst greift auf diesen Mechanismus zurück.

Auslöser ist die Gewissheit der eigenen Fehlbarkeit. Betroffene sorgen sich, nicht die erwünschte oder erwartete Leistung bringen zu können. Das ist heutzutage nicht lebensbedrohlich, kann sich aber in starken Fällen aber fast so anfühlen. Psychologen sehen die Ursachen meist in der Kindheit durch mangelnde Anerkennung durch Eltern und Missachtung in der Erziehung. Kinder lernen, dass sie verstoßen werden, wenn sie Erwartungen nicht entsprechen. Sie fühlen sich minderwertig und nicht liebenswert.

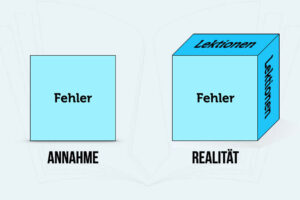

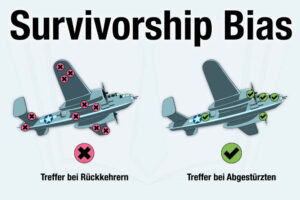

Unser irrationales Verhältnis zu Fehlern und Niederlagen

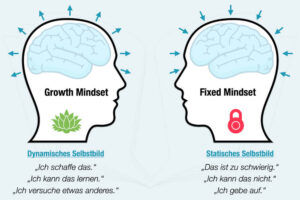

Weitere Ursachen für Versagensangst liegen in der späteren Sozialisation und dem gesellschaftlichen wie persönlichen Umfeld. Fehler und Misserfolg werden negativ assoziiert. Schnell gilt man als Versager – und entwickelt Angst vor weiteren Fehltritten.

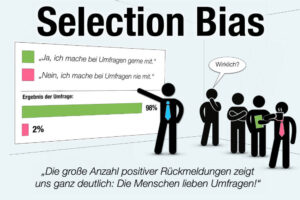

Zudem kann die eigene Einstellung eine Ursache sein. Sie haben überhöhte und unrealistische Erwartungen an sich selbst. Oder es ist Ihre persönliche Denkweise, dass Fehler etwas Schlechtes sind. Sie reden sich ein, dass andere das auch so bewerten und steigern damit Ihre Versagensängste.

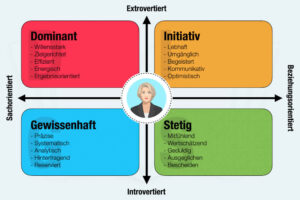

Verschiedene Arten der Versagensangst

Die Versagensangst speist sich aus all den genannten Quellen, die oft – aber nicht immer – durch ein instabiles Selbstbewusstsein und mangelndes Selbstwertgefühl verstärkt werden. Versagensangst ist daher gar nicht primär die Angst vor Fehlern oder dem Scheitern, sondern davor…

- die Erwartungen wichtiger Menschen zu enttäuschen.

- den Ansprüchen anderer nicht zu genügen.

- die eigenen (viel zu hohen) Erwartungen nicht zu erfüllen.

- gesellschaftlich nicht anerkannt zu werden.

- Beziehungen zu wichtigen Menschen zu verlieren.

- dem eigenen Selbstbild nicht zu entsprechen.

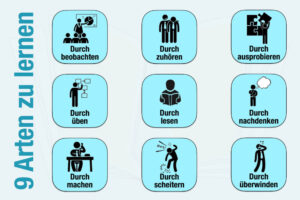

Hierbei können verschiedene Ängste eine Rolle spielen. Gemeinsam haben sie, dass sie den Betroffenen meist nicht bewusst sind. Es ist ein erlerntes Verhalten oder Reaktionsschema.

Schon diese Erkenntnis ist ein erster wichtiger Schritt zur Bewältigung der Versagensangst: Wir erkennen Fehlschläge als einen wichtigen Bestandteil des Lebens und Lernens. Und dass unsere Ängste häufig unrealistisch oder unbegründet sind – erst recht im Hinblick auf die möglichen Konsequenzen. Oder wie ein Zitat von Coco Chanel es ausdrückt:

„Am häufigsten sind die Menschen erfolgreich, die nicht wissen, dass Versagen unvermeidlich ist.“

Ängste hinterfragen: Das Gefängnis in unserem Kopf

Nachdem die Versagensangst als persönliches Problem erkannt und akzeptiert sowie mögliche Ursachen identifiziert wurden, ist der nächste Schritt das Hinterfragen der Ursachen und Ängste:

- Werden mich meine Freunde und Familie wirklich für einen Versager halten, wenn ich bestimmte Ziele nicht erreiche?

- Spielen meine Rückschläge für andere Menschen tatsächlich eine so große Rolle?

- Warum ist mir die Anerkennung dieser Menschen überhaupt so wichtig?

Die Antworten zeigen Ihnen im besten Fall, dass die Befürchtungen unrealistisch sind und aus einer verzerrten Wahrnehmung resultieren. Die Wahrheit ist: Wir sind zu weit mehr und Größerem fähig, als wir uns selbst zutrauen. Die größte Schaffensgrenze ist die Beschränkung in unserem Kopf.

Video: Versagensangst blockiert den Erfolg

Stellen Sie sich einmal vor, was Sie machen würden, wenn Sie keine Angst hätten, wenn das Scheitern praktisch ausgeschlossen wäre und es eine 100-prozentige Rückversicherung gäbe. Die gibt es praktisch nie – für keinen von uns. Der Unterschied ist aber: Die einen wagen es trotzdem, die anderen scheitern schon vorher. Henry Ford formulierte das einmal so: „Es gibt mehr Menschen, die kapitulieren, als solche, die scheitern.“

Versagensangst bekämpfen: Lernen durch Fehler

Es gibt einen Buchtitel von Martin Limbeck, der die überwundene Versagensangst mancher Top-Verkäufer auf den Punkt bringt: „Nicht gekauft hat er schon“. Wenn Sie den potenziellen Kunden gar nicht erst anrufen, kennen Sie die Antwort zu 100 Prozent. Rufen Sie aber an, stehen die Chancen schon bei mindestens Fifty-fifty. So ist es auch mit vielen anderen Dingen: Wer etwas versucht, kann kein Versager sein. Tatsächlich ist Trial-and-Error (Versuch und Irrtum) eine der größten Erfolgsstrategien.

Was ließe sich nicht alles erreichen und vollbringen, wie viel Begeisterung und Befriedigung würden wir gewinnen, wenn wir uns nur trauen würden und keine Angst vor Fehlschlägen hätten? Tatsächlich ist Versagensangst kein angeborenes Schicksal, sondern zu einem Großteil ein erlerntes Verhalten. Das ist eine gute Nachricht: Es bedeutet, dass Sie diese Angst genauso gut wieder verlernen können. Allein, dass Sie sich das bewusst machen, kann bereits Versagensängste abbauen.

Versagensangst überwinden: 6 genial einfache Tipps

Im Folgenden finden Sie sechs Tipps und Strategien, wie Sie akute Versagensangst überwinden und die Lähmung im jeweiligen Moment eindämmen. Sollten solche Angstschübe – trotz der Arbeit an deren Bewältigung – häufiger auftreten, kann allerdings die Inanspruchnahme professioneller und psychologischer Unterstützung sinnvoll sein.

1. Erfolge sammeln

Nehmen Sie sich einige Minuten Zeit, um sich Ihre bisherigen Erfolge vor Augen zu führen. Erinnern Sie sich möglichst plastisch an Erfolgserlebnisse und Projekte, die Sie schon erfolgreich abgeschlossen haben. So stellen Sie den vagen Prognosen über Ihr Versagen ein bewährtes Gelingen gegenüber und beweisen sich selbst: „Ich kann das eben doch! Ich habe das schon mal geschafft.“

2. Erfolg visualisieren

Stellen Sie sich möglichst genau vor, wie der erfolgreiche Abschluss der vor Ihnen liegenden Aufgabe aussehen wird. Wie wird es sich anfühlen? Fokussieren Sie dabei nicht auf die Risiken, sondern auf den potenziellen Gewinn und die sich daraus ergebenden Chancen. Versetzen Sie sich in die Situation hinein und nehmen Sie den Erfolg – emotional – vorweg. Das kann die Versagensangst deutlich reduzieren.

3. Konsequenzen einschätzen

Die Versagensangst lähmt. Aber nur, weil die mögliche Katastrophe in der Fantasie so groß wirkt. Arbeiten Sie dieser Wahrnehmungsverzerrung entgegen und stellen Sie den verschwommenen Fokus wieder scharf: Wie sehen die Konsequenzen tatsächlich aus? Sind diese überhaupt realistisch? Wie wahrscheinlich sind die Pannen, Patzer und Rückschläge? Und wären die wirklich so schlimm? Im Zweifel sollten Sie sich hierbei zusätzlich eine externe Einschätzung (durch Freunde) einholen.

4. Körperlich entspannen

Die Versagensangst erzeugt Stress und Panik, klares Denken ist so unmöglich. In diesem Fall kann es helfen, sich auf die körperlichen Auswirkungen der Versagensangst zu konzentrieren und diesen mit klassischen Entspannungsübungen wie autogenem Training, Meditation oder Bewegung entgegenzuwirken. Wenn sich der Körper entspannt, lässt oft auch die Angst nach.

5. Rituale etablieren

Akuter Versagensangst können Sie mit Ritualen begegnen. Egal, ob es sich um eine bewusst genossene Tasse Kaffee, einen Spaziergang um den Block, eine kurze Atemübung oder etwas ganz anderes handelt: Solche Rituale können als Anker dienen, die Sie erden und auf den Boden der (wahren) Tatsachen zurückführen.

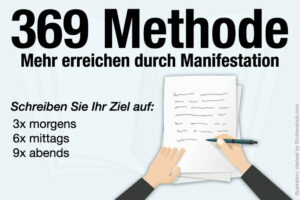

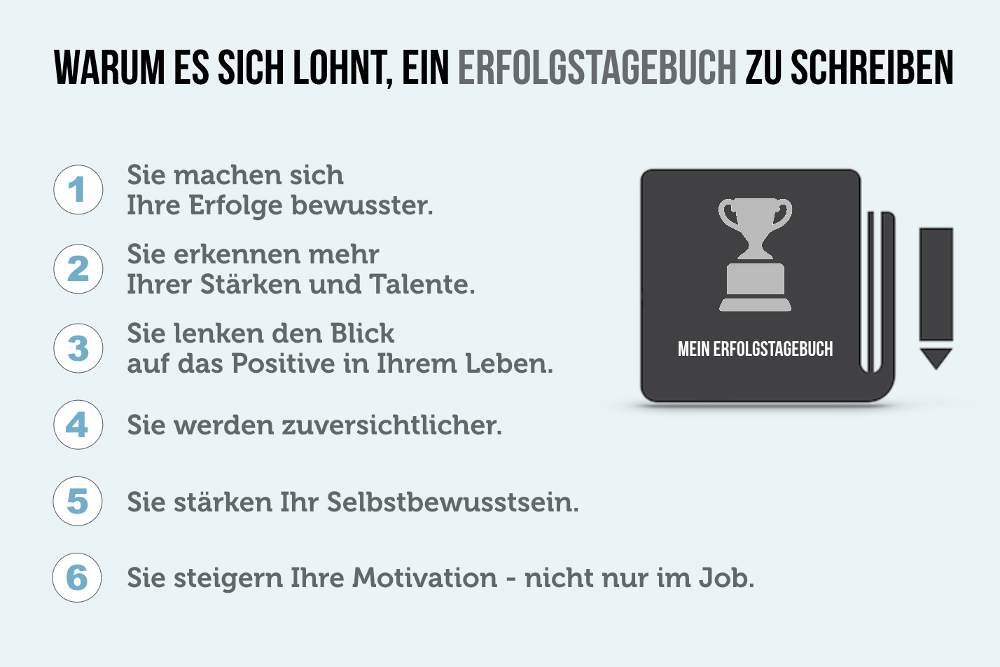

6. Erfolgstagebuch schreiben

Im Grunde gehört dieser Tipp zu Punkt 2: „Erfolge visualisieren“. Aber er hilft enorm – vor allem gegen künftige Versagensängste: Schreiben Sie ein sogenanntes Erfolgstagebuch. Zugegeben, das macht zunächst einmal Arbeit: Regelmäßig und jeden Tag einen Eintrag im Tagebuch zu formulieren, schreckt viele ab. Aber Sie müssen dabei auch keine Romane schreiben. Entscheidend ist, dass Sie sämtliche positiven Erlebnisse und Erfolge eines Tages schriftlich festhalten, um sich später daran zu erinnern oder gar Muster zu erkennen.

Wissenschaftlerinnen wie Joyce E. Bono von der Warrington Universität in Florida konnten zahlreiche positive Nebeneffekte nachweisen: Allein die Probanden ihrer Studie, die jeden Abend nur drei Erfolge und positive Geschehnisse des Tages schriftlich festgehalten hatten, waren schon nach kurzer Zeit glücklicher und zufriedener mit sich und der eigenen Arbeit. Und hatten weniger Versagensangst – schließlich können sie schwarz auf weiß nachlesen, was ihnen alles gelingt.

Was andere dazu gelesen haben