Was sind Selbstzweifel?

Selbstzweifel beschreiben in der Psychologie ein akutes oder generelles Misstrauen gegenüber der eigenen Person und den eigenen Fähigkeiten. Betroffene sind mit sich unzufrieden und glauben nicht an sich selbst. Diese innere Selbstunsicherheit empfinden viele als lähmend und belastend.

Selbstzweifel haben unterschiedliche Formen: Selbstzweifel im Job, in der Partnerschaft und Liebe. Manche Menschen verzweifeln an ihrem Aussehen, andere entwickeln große Skepsis sobald sie unter Leistungsdruck stehen. Wieder andere plagen die Zweifel bei wichtigen Lebensentscheidungen oder wenn Sie sich auf unbekanntes Terrain begeben.

Selbstzweifel Ursachen: Wie entstehen sie?

Die Ursachen für starke Selbstzweifel liegen oft in der Kindheit. Wenn Eltern ihre Kinder oft kritisieren oder zu hohe Erwartungen an sie stellen und bei Enttäuschung mit Liebesentzug reagieren, zerstört das das Selbstvertrauen der Kinder. Sie bekommen das Gefühl, nie gut oder gut genug zu sein und entwickeln ein entsprechend schwaches Selbstbild und Selbstwertgefühl.

In schwereren Fällen kann die Ursache für starke Selbstzweifel ebenso ein Kindheitstrauma wie sexueller oder körperlicher Missbrauch, eine schwere Krankheit oder der Verlust eines wichtigen Elternteils sein. Solche Erfahrungen können Kindern vermitteln, dass die Welt um es herum unsicher ist. Betroffene haben dann im Erwachsenenalter oft noch Bindungsängste neben ihren Selbstzweifeln.

Nicht zuletzt können Selbstzweifel ein Symptom für eine psychische Erkrankung sein. Gerade Menschen mit Angstzuständen, Depressionen oder einer posttraumatischen Belastungsstörung (PTBS) neigen dazu, ständig an sich selbst zu zweifeln oder sich einreden, sie seien inkompetent.

Selbstzweifel Psychologie: Das Hochstapler-Syndrom

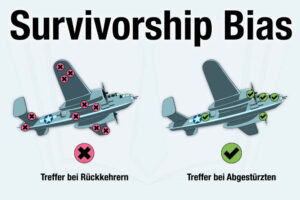

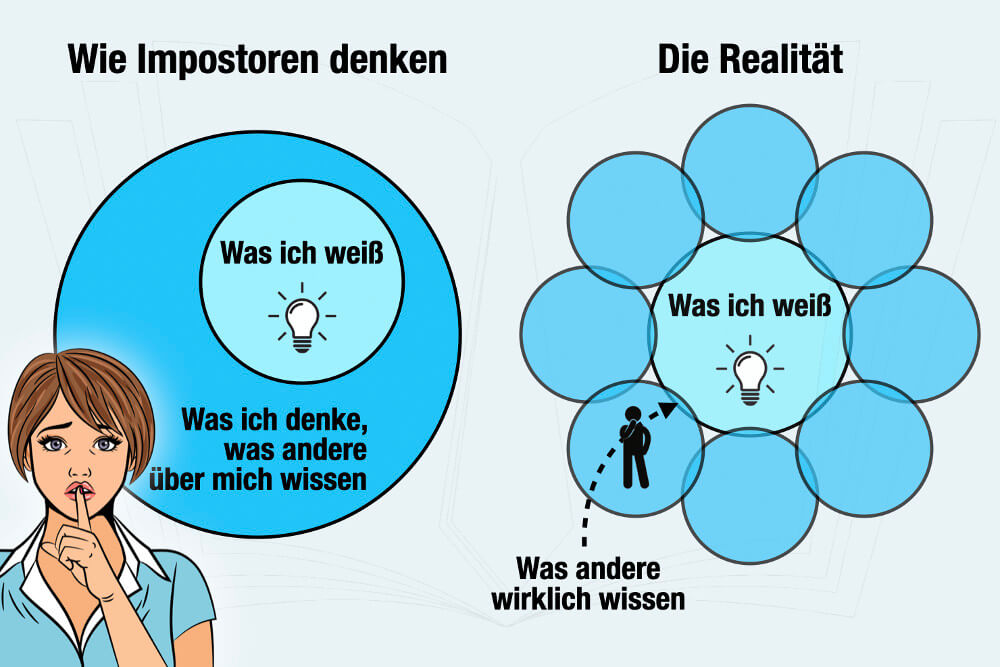

Es gibt Menschen, die selbst nach einer erfolgreichen Klausur, Präsentation oder einem beruflichen Erfolg noch immer nicht an ihre Leistung glauben. Vielmehr sind sie davon überzeugt, ihre Erfolge seien reine Glückssache und eigentlich erschummelt. Kurz: Sie halten sich – völlig zu Unrecht – für Hochstapler und fürchten, ihr vermeintlicher Bluff könnte irgendwann auffliegen. Impostor-Syndrom (vom englischen Wort für „Betrüger“) wird das Phänomen in der Psychologie genannt.

Entdeckt haben das Hochstapler-Syndrom die Psychologinnen Pauline Clance und Suzanne Imes schon 1978. Ursache für das Syndrom ist oft der Wunsch nach Perfektion: Impostoren setzen sich selbst zu hohe Ziele und suchen permanent das Haar in der Suppe, während andere schon beim Nachtisch sind. Gleichzeitig plagt sie die ständige Sorge vor Enttarnung und Bloßstellung.

Wohlgemerkt: nur eingebildet! Wissenschaftler glauben heute, dass auch dahinter negative Kindheitserfahrungen stecken. Betroffene haben zum Beispiel im Elternhaus gelernt, dass sie nur geliebt werden, wenn sie bestimmte Leistungen erzielen. Entsprechend schwach ist ihr Selbstvertrauen ausgeprägt. In schweren Fällen kann sich das Impostor-Syndrom selbst verstärken und in Essstörungen oder Depressionen münden. Solche starken, teils paranoiden Prägungen lassen sich in der Regel nur mit Hilfe von Experten aufarbeiten.

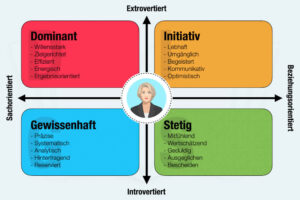

Wer ist von Selbstzweifeln betroffen?

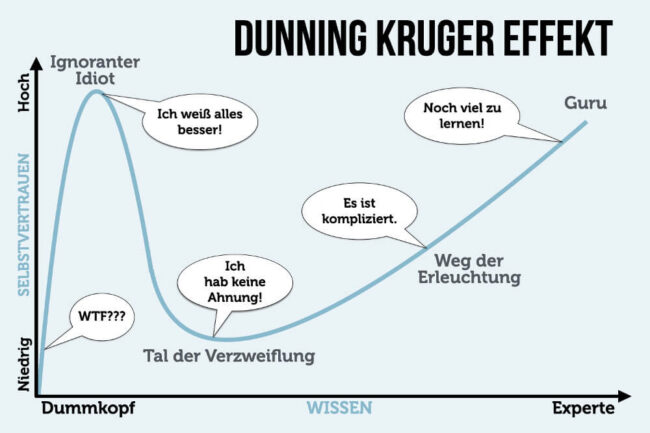

Frauen, Leistungsträger und intelligente Menschen sind von Selbstzweifeln besonders betroffen. Welch Ironie! Während selbst mäßig kompetente Typen noch vor Selbstbewusstsein strotzen und keine Limits kennen, werden ausgerechnet die Begabten und Bescheidenen von Zweifeln blockiert, wenn nicht gar zerfressen.

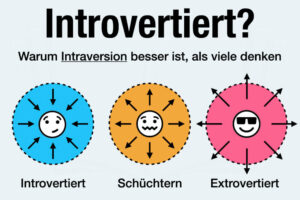

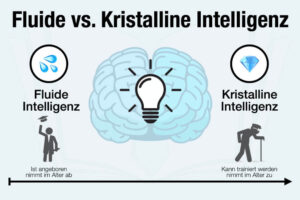

Der Grund: Intelligente Menschen reflektieren mehr und sind besonders selbstkritisch (weil sie es können). Problematisch wird es aber dann, wenn das Grübeln chronisch und belastend wird. Wenn das Abwägen, Sinnieren, Drehen und Wenden irgendwann in ein abwertendes Gedankenkarussell mündet. Dann fokussieren sich die Betroffenen nur noch auf abstrakte Szenarien, auf Ängste, Defizite, Fehler und negative Gefühle. Betroffene plagen dann zum Beispiel Fragen, wie:

- Komme ich bei anderen gut an?

- Wirke ich kompetent?

- Bin ich gut genug?

- Bin ich intelligent?

- Bin ich attraktiv?

- Schaffe ich das überhaupt?

- Kann ich überhaupt etwas?

- Werde ich mich (mal wieder) blamieren?

- Bin ich liebenswert?

Das allerdings unterscheidet übermäßiges Überdenken von lösungs- und handlungsorientiertem Denken: Letzteres ist auf die Zukunft gerichtet und konkret.

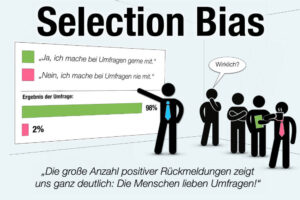

Sind Selbstzweifler selbstkritischer?

Wer viele Selbstzweifel hat, ist deswegen nicht unbedingt selbstkritischer als andere. Den „inneren Kritiker“ kennt jede(r). Das Kernproblem ist: Betroffene schöpfen ihr Selbstvertrauen nicht mehr aus sich selbst, womit sie unabhängig von der Meinung anderer wären. Sie haben ein – wie Fachleute sagen – „interdependentes“ Selbstwertgefühl. Bedeutet: Sie brauchen durchweg die Rückmeldungen und die Bestätigung der Außenwelt und definieren ihren Wert über das tatsächliche (oder schlimmer: ein imaginäres) Feedback.

Selbstzweifel Sprüche

- „Wenn man zu viel nachdenkt, erschafft man Probleme, die es gar nicht gibt.“

- „Selbstzweifel sind Verräter: Sie rauben uns, was wir gewinnen können, wenn wir es nur wagen.“

- „Zweifel töten mehr Träume, als Versagen jemals könnte.“

- „Die innere Stimme braucht manchmal aufs Maul.“

- „Selbstzweifel sind nur eine Erinnerung an die Frage: Wie sehr willst du es?“

- „Wann immer du zweifelst, wie weit du noch gehen kannst, erinnere dich daran, wie weit du bereits gekommen bist.“

- „Das Leben bietet dir immer eine zweite Chance – ihr Name: Morgen.“

- „Unmöglich“, sagt dein Verstand.

„Zu viel Risiko“, sagt deine Erfahrung.

„Sinnlos“, sagen die Zweifel.

„Versuchs trotzdem“, flüstert dein Herz.

Selbstzweifel überwinden: Was tun gegen Unsicherheit?

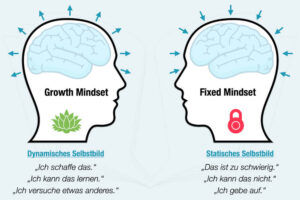

Die schlechte Nachricht ist: Festgefahrene Denk- und Gefühlsmuster lassen sich nur schwer ändern, schon gar nicht von heute auf morgen. Wer seine Selbstzweifel überwinden will, muss daran meist hart arbeiten. Die gute Nachricht aber ist: Es geht. So empfehlen Psychologen beispielsweise regelmäßig folgende Gegenmaßnahmen:

1. Führen Sie ein Tagebuch

Im Tagebuch Sie sich notieren, was Sie bereits geschafft haben. Halten Sie sich vor Augen, dass Sie Erfolge wiederholen können – und damit grundsätzlich das Talent dazu besitzen.

2. Unterscheiden Sie zwischen Gefühlen und Fakten

Wir alle fühlen uns mal unfähig oder dumm. Aber nur, weil man sich so fühlt, heißt das nicht, dass es auch der Wahrheit entspricht. Meist spiegelt das Gefühl nur eine Momentaufnahme.

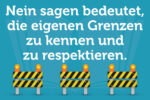

3. Durchbrechen Sie die Schweigemauer

Sprechen Sie mit Freunden über Ihre Angst und Scham. Sich Hilfe zu suchen, ist keine Schande. Allein schon der eingebildeten Schwindelei (Impostor-Syndrom) einen Namen zu geben, kann nützlich sein, sich davon zu befreien.

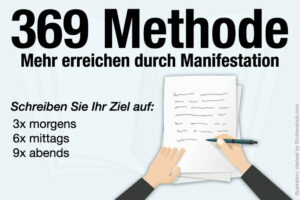

4. Nutzen Sie Ihre Vorstellungskraft

Machen Sie das, was professionelle Sportler auch tun: Visualisieren Sie Ihren Erfolg vorab. Stellen Sie sich vor, wie Sie die Präsentation halten und die Leute hinterher applaudieren. Imaginieren Sie, wie Sie im Vorstellungsgespräch auf alle Fragen eine kluge Antwort wissen. Und dass Sie genau die richtige Person für diesen Job sind – weil Sie ihn können und kompetent sind.

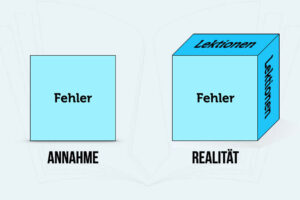

5. Erlauben Sie sich Fehler

Entwickeln Sie ein besseres Verhältnis zu Fehlern und stellen Sie vor allem realistischere Anforderungen an sich selbst. Nobody is perfect. Gelegentliche Zweifel und Selbstkritik kennt jeder.

Um den Druck noch mehr rauszunehmen: Oft ist es sogar so, dass ein paar Selbstzweifel ab und an gesünder für die Seele und die Sympathiewerte sind als ein übertriebenes Selbstbewusstsein.

Was andere dazu gelesen haben

- Selbstsabotage: So überwinden Sie Ihren inneren Feind

- Selbstachtung: Wieder Respekt vor sich selbst lernen