Definition: Was ist das Experten-Syndrom?

Für jemanden mit Experten-Syndrom gibt es verschiedene Bezeichnungen: Besserwisser, Klugscheißer, Quacksalber, Angeber oder Hochstapler. Das Phänomen ist nicht neu: Gemeint ist jemand, der sich selbst als Experte sieht und sich auch so verkauft. Die besonders ausgeprägten Fälle haben zu jedem Problem die passende Lösung…

Menschen mit Experten-Syndrom strahlen absolute Gewissheit und Selbstsicherheit aus. Deshalb können sie sehr überzeugend wirken, besonders auf unsichere Menschen: Sie empfinden (selbsternannte) Experten als beruhigend, denn sie wissen auf alles sofort Rat. Dahinter steckt allerdings nicht selten pure Geltungssucht.

Experten-Syndrom in der Onlinewelt

Im Internet wimmelt es nur so vor Experten und Expertise zu allen Themen. Die Masse an Informationen, die in der Onlinewelt zirkuliert, basiert jedoch nur zu einem geringen Teil auf echtem Wissen und Fakten. Der Rest ist pure Fiktion oder blanker Unsinn – aber gut verkauft. So begünstigen Internet und Social Media das Experten-Syndrom.

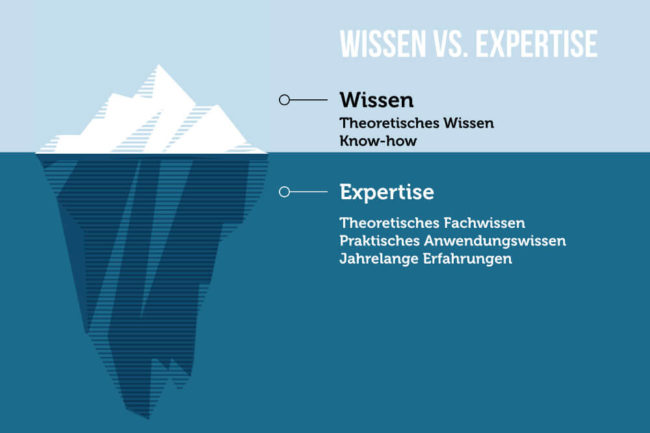

Einen echten Experten zeichnet hingegen aus, dass er oder sie über ein profundes Wissen auf seinem Fachgebiet, einschlägige Erfahrungen oder spezielle Fähigkeiten verfügt. Tiefe Expertise erlangt jedoch niemand im Handumdrehen – sie wächst über Jahre.

Weil aber kaum noch jemand Quellen prüft oder den persönlichen Hintergrund angeblicher Experten, haben Quacksalber leichtes Spiel. Kommen dann auch noch Selbstüberschätzung und Know-how über die Social-Media-Algorithmen hinzu, erhalten Blender enorme Reichweite. Für viele Menschen leider ein Beweis für angebliche Expertise…

Studie: Kenntnisse, die es nicht gibt

Studien der Cornell Universität in Ithaca zeigen: Menschen mit Experten-Syndrom schätzen nicht nur ihr eigenes Wissen falsch und als besonders groß ein – sie behaupten auch Kenntnis von Dingen zu haben, die gar nicht existieren.

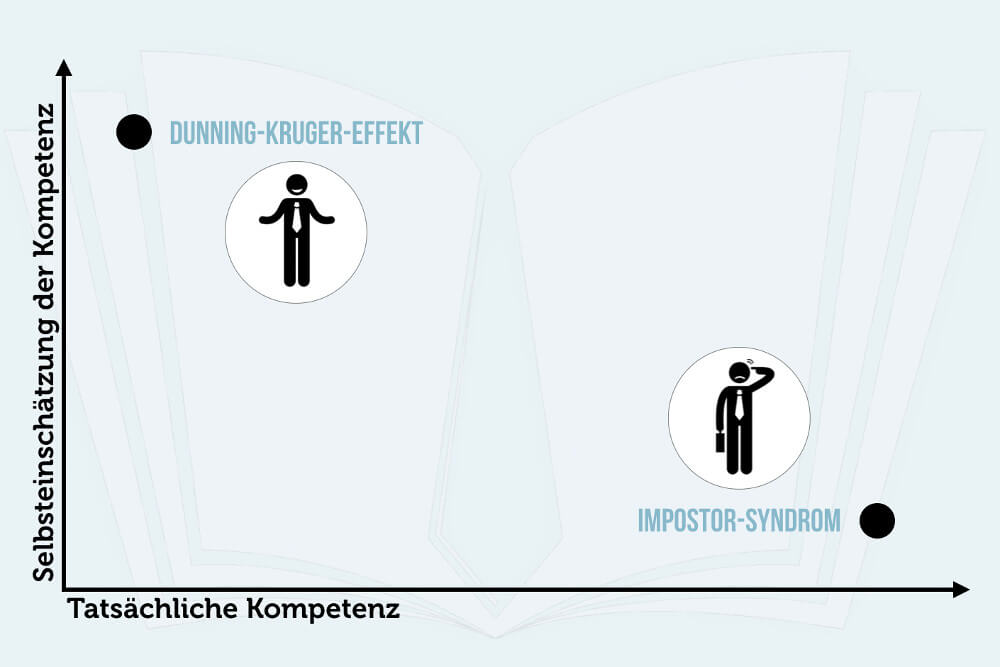

Experten-Syndrom und Dunning-Kruger-Effekt

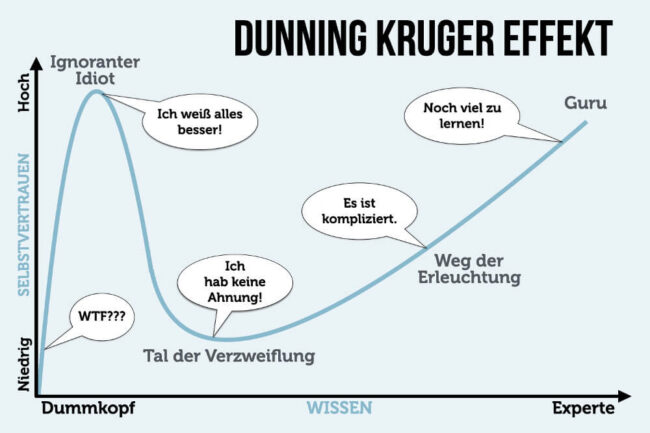

Der Sozialpsychologe David Dunning beschrieb schon 1999 zusammen mit seinem Kollegen Justin Kruger den Dunning-Kruger-Effekt, der sich wie eine Definition des Experten-Syndroms liest. Demnach läuft die Selbstüberschätzung immer in vier Stufen ab:

- Das eigene Wissen wird aufgrund der Inkompetenz überschätzt.

- Das Ausmaß der eigenen Inkompetenz wird nicht erkannt.

- Dadurch kann die eigene Kompetenz nicht gesteigert werden.

- Somit werden die überlegenen Fähigkeiten von anderen wiederum unterschätzt.

Ursächlich dafür ist, dass Menschen mit Experten-Syndrom zu selektiver Wahrnehmung neigen: Sie nehmen nur Ausschnitte eines bestimmten Sachverhaltes wahr und wähnen sich mit diesem Halbwissen bereits als Fachmann. Zudem fehlt ihnen entsprechendes Feedback durch Menschen, die sie auf Fehler hinweisen.

Impostor-Syndrom: Das Gegenteil vom Experten-Syndrom

Menschen, die wirklich über eine fundierte Expertise in einem Fachgebiet verfügen, sind oft enorm selbstkritisch. Aufgrund ihres Wissens wissen sie, wie komplex ihr Thema ist – und entwickeln teils ein gegenteiliges Syndrom: das Impostor-Syndrom: Sie halten sich für Hochstapler und glauben, dass das irgendwann auffallen könnte.

„Ich weiß, dass ich nichts weiß.“ – Das Sokrates-Zitat steht für die Einstellung von Menschen mit Impostor-Syndrom. Das Denken kann aber auch anspornen: Impostoren sind stets bemüht, ihr Wissen zu erweitern. Das unterscheidet sie fundamental von Menschen mit Experten-Syndrom: Diese erweitern ihr Wissen nicht – eher glauben sie bereits allwissend zu sein.

Woran das Experten-Syndrom erkennen?

Unwissenheit kann dramatische Folgen haben. Halbwissen kombiniert mit Überzeugung und Vehemenz ist aber oft noch gefährlicher (siehe: Cipollas 5 Gesetze).

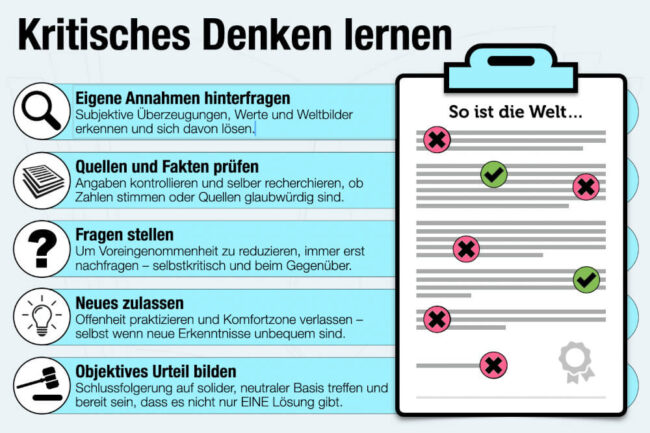

Woran lassen sich Menschen mit Experten-Syndrom dann erkennen oder gar entlarven? Hier ein paar Warnzeichen, auf die Sie achten sollten:

-

Unbegrenztes Fachgebiet

Menschen mit Experten-Syndrom kennen die Antwort – auf alles. Niemals würden sie gestehen, wenn etwas über ihren Horizont geht. Typisch Dunning-Kruger-Effekt: Sie erkennen ihre Inkompetenz nicht. Echte Experten hingegen kennen ihre Grenzen und werden diese benennen.

-

Einseitiges Denken

Jemand mit Experten-Syndrom denkt in Schwarz-Weiß-Kategorien und wird selbst bei Sachverhalten, in denen es keine eindeutige Antwort gibt, exakt das behaupten. Genau das ist aber unseriös! Echte Experten werden auch Gegenmeinungen präsentieren, um ein möglichst allumfassendes Bild wiederzugeben.

-

Problematische Quellen

Ihr Wissen beziehen falsche Experten ausschließlich aus Internetquellen. Zwar gibt es auch dort Zugang zu seriösen Quellen, aber eben auch viel Mist. Das Internet sollte bei echter Forschung und echtem Expertentum nie ausschließliche Quelle sein. Wahre Experten betreiben selbst Feldforschung und erlangen so aus erster Hand ihr Wissen.

-

Schnelle Lösungen

Wer am Experten-Syndrom leidet, hat sofort eine Antwort parat. Selbst wenn Sie gegenteilige Informationen haben, wird so jemand noch felsenfest von seiner Variante überzeugt sein. Echte Experten hingegen werden sich vor allem bei komplexeren Sachverhalten Rückendeckung durch andere Experten verschaffen oder weitere Nachforschungen anstellen.

Was andere dazu gelesen haben