Definition: Was ist Feedback?

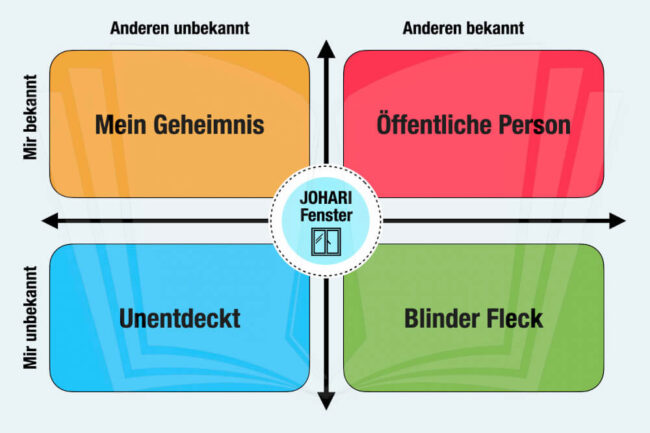

Feedback ist eine Rückmeldung (synonym: Rückkopplung, Reaktion) oder Beurteilung durch eine andere Person. Es ergänzt die Selbstwahrnehmung oder Selbsteinschätzung durch eine möglichst objektive Fremdeinschätzung und Außenwahrnehmung.

Das kann neutral sein, oder es werden lobenswerte Punkte angesprochen (positives Feedback) bzw. Kritik geübt (negatives Feedback). Ziel des Feedbacks ist meist eine Verhaltensänderung. Respektvolles und konstruktives Feedback kann Betroffenen helfen, sich weiterzuentwickeln.

Im Berufsleben sind Rückmeldungen fester Bestandteil der Kommunikation und Hauptaufgabe von Führungskräften. Allerdings ist Feedback nicht immer willkommen und braucht deshalb klare Regeln – sowohl beim Geben und Annehmen.

Eigene Wahrnehmung beim Feedback

Jedes Feedback ist stark von der Wahrnehmung des jeweiligen Feedbackgebers geprägt. Diese kann situativ, selektiv oder subjektiv sein:

- Selektiv

Das menschliche Gehirn nimmt Informationen nur selektiv wahr und fokussiert dabei auf bekannte Muster oder Details. - Situativ

Je nach Situation und Bedeutung, werden Beobachtungen unterschiedlich bewertet. Ein Einzelfall muss aber noch nicht allgemeingültig sein. - Subjektiv

Eigene Erfahrungen, Werte und Gefühle prägen die Stimmung und damit ebenso die Erwartungen oder Bewertung eines Ereignisses.

Aus diesen Gründen sagt das Feedback – indirekt – immer etwas über den Beurteilenden selbst aus. Wie in der Redewendung: „Was Peter über Paul sagt, sagt mehr über Peter als über Paul.“

WWW-Regeln für das Feedback geben

Damit Rückmeldungen ankommen und Wirkung zeigen, werden regelmäßig die drei WWW-Regeln empfohlen:

- Wahrnehmung schildern

Sagen Sie zuerst, welches Verhalten Sie beobachtet haben – Ihre Sicht der Dinge und persönliche Wahrnehmung. Beanspruchen Sie nicht die Wahrheit für sich, sondern berichten Sie nur, was Sie beobachten und empfinden. Zum Beispiel: „Mir ist aufgefallen, dass du…“ - Wirkung aufzeigen

Im zweiten Schritt folgt die Bewertung. Erklären Sie Ihren Standpunkt: Welche Schlüsse ziehen Sie daraus? Wie wirkt das auf Sie? Formulieren Sie hierfür Ich-Botschaften, wie das Verhalten auf Sie subjektiv wirkt. Beispiel: „Ich empfinde das als… und fühle mich…“ - Wunsch formulieren

Abschließend sagen Sie, welches künftige Verhalten Sie sich wünschen oder welche Veränderung Sie erwarten. Formulieren Sie hierzu einen klaren Appell (oder: Erwartungen): Was soll die Person konkret anders machen? Zum Beispiel: „Ich möchte, dass du in Zukunft…“

Ziele und Funktionen: Warum ist Feedback wichtig?

Egal, ob positiv oder negativ: Rückmeldungen helfen, die eigene Selbstwahrnehmung zu reflektieren, den Blickwinkel zu verändern oder einen blinden Fleck sichtbar zu machen.

Für die Persönlichkeitsentwicklung sowie für ein gutes Betriebsklima ist die Kritik- bzw. Feedbackfähigkeit und eine gesunde Feedbackkultur eine wichtige Voraussetzung.

Konstruktives Feedback verfolgt dabei mehrere Ziele und hat zugleich unterschiedliche Funktionen. Dazu gehören:

Positive Rückmeldung:

- Mitarbeiter motivieren und stärken

- Leistungsniveau feststellen und beurteilen

- Erzielte Erfolge nennen und bewerten

- Ziele definieren und Anforderungen formulieren

- Entscheidungen verbessern oder dazu ermutigen

- Benötigte Kompetenzen analysieren

- Weiterentwicklung fördern

- Höhere Identifikation mit Beruf oder Arbeitgeber schaffen

Negative Rückmeldung:

- Defizite benennen und Lösungen aufzeigen

- Missverständnisse und Konflikte lösen

- Unerwünschtes Verhalten verändern

- Kommunikation verbessern

- Weitere Zusammenarbeit regeln

Ein erfolgreiches Feedback kann die gegenseitige Wertschätzung und den Respekt enorm steigern, stellt im Feedbackgespräch aber genauso hohe Ansprüche an Feedbackgeber und Feedbacknehmer. Insbesondere, wenn es um sensible Bereiche geht.

Umso wichtiger ist es, von Anfang an eine informelle und ruhige Atmosphäre zu schaffen sowie auf die Formulierungen der Rückmeldungen zu achten. Wer sein Gegenüber überfordert, verstärkt nur dessen Frust.

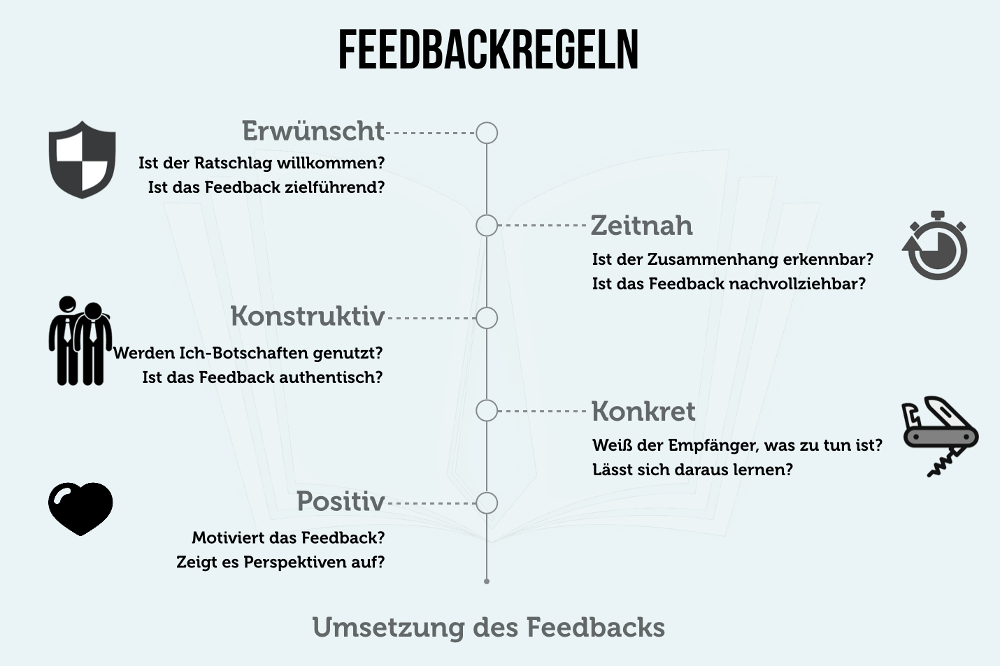

10 Feedback Regeln: Wie richtig Feedback geben?

Damit professionelle Rückmeldungen und konstruktive Kritik funktionieren, benötigen sie klare Feedback Regeln. Neben den WWW-Regeln haben sich folgende Feedbackregeln bewährt:

1. Überblick verschaffen

Bevor Sie anderen Feedback geben, versuchen Sie die Situation zunächst möglichst objektiv und aus verschiedenen Perspektiven zu betrachten: Können Sie die Lage wirklich kompetent beurteilen? Und was ist Ihre Motivation dabei? Geben Sie anderen nur dann einen guten Rat, wenn Sie es können. Als Ausgangspunkt eignen sich die „3 Siebe des Sokrates“: Ist das, was Sie sagen wollen wahr? Ist es gut gemeint? Und ist es nützlich? Trifft nichts davon zu, sagen Sie besser nichts.

2. Zeitpunkt abwarten

Es muss eine Bereitschaft zum Feedback da sein. Ungebetener Rat kommt selten an. Ein guter Rat ist dagegen ein Angebot, das der- oder diejenige auch ausschlagen kann, ohne dass man das übel nimmt. Bestenfalls ist Feedback die Antwort auf eine Frage. Dabei sollte es möglichst zeitnah erfolgen, da sonst der Bezug zur Situation verblasst.

3. Rahmen schaffen

Geben Sie dem konstruktiven Feedback einen privaten Rahmen, keine Arena! Ideal ist das 4-Augen-Gespräch, in dem der andere sein Gesicht wahren kann. Vor allem wenn das Feedback kritisch ausfällt. Auch negatives Feedback kann konstruktiv sein, solange die positive Absicht dahinter erkennbar bleibt und mit der Kritik eine gemeinsame Lösung verbunden wird.

4. Ich-Botschaften formulieren

Konstruktives Feedback ist immer konkret. Verallgemeinerungen und pauschale Aussagen sind tabu. Damit die Rückmeldung nachvollziehbar ist, sollte sie ebenfalls zeigen oder erklären, wie es besser geht. Das nimmt den Feedbackgeber in die Pflicht: Er muss beweisen, wie machbar sein Rat ist.

Weil Rückmeldungen besser angenommen werden, wenn Sie subjektiv sind, empfehlen Profis, diese als „Ich-Botschaften“ zu formulieren. Beispiele…

Feedback geben Beispielsätze

- „Ich habe den Eindruck, dass…“

- „Ich habe beobachtet, dass…“

- „Ich fühle mich dabei so und so…“

- „Ich würde mir wünschen, dass…“

- „Mir ist in jüngster Zeit aufgefallen…“

- „Obwohl ich Sie sehr schätze, hat mir diesmal nicht gefallen…“

- „Ich finde, dass Sie im Vergleich zu…“

- „Ich hätte mir mehr gewünscht, dass…“

- „Ich fände es besser, wenn Sie beim nächsten Mal…“

- „Ich würde mich freuen, wenn Sie künftig…“

Vorteil der Ich-Botschaften: Sie lassen sich weder ignorieren, noch wegdiskutieren. Wenn Sie Ihre Eindrücke so schildern, fühlt sich die andere Person weniger angegriffen. Eine gute Alternative sind Fragen („Woran lag das?“) – sie klingen ebenfalls weniger vorwurfsvoll.

5. Perspektiven aufzeigen

Spekulieren Sie nicht über Beweggründe, sondern zeigen Sie Verständnis. Das holt Ihr Gegenüber ab und schafft Vertrauen. Zwingen Sie auch niemanden dazu, sich zu rechtfertigen. Beim Feedback geht es darum, die Situation sachlich und neutral zu beschreiben, ohne den anderen herabzuwürdigen oder zu beleidigen und Verhalten zu korrigieren, indem man bessere Wege und Perspektiven aufzeigt.

Feedback Beispiel: „Ich kann mir vorstellen, dass Sie verunsichert sind, weil Ihre letzte Kundenpräsentation in die Hose ging. Hatten Sie sich darauf gründlich vorbereitet? Ansonsten kann ich empfehlen, dass Sie…“

6. Kritik beschränken

Konzentrieren Sie sich im Feedbackgespräch auf die wesentlichen Kritikpunkte, die auch umgesetzt werden können. Ein Trommelfeuer aus Rückmeldungen überfordert jeden. Auch sollten Sie sich nicht zu lange mit der Analyse aufhalten. Der Schwerpunkt des Feedbacks sollte stets auf der Zukunft liegen und den dazu erforderlichen Veränderungen.

7. Rückfragen stellen

Fragen Sie immer wieder nach, was Ihr Gegenüber verstanden hat. Nur so können Sie sichergehen, dass das Feedback genauso ankommt, wie es gemeint war. Beispiel: „War das für dich verständlich und nachvollziehbar? Kannst du mein Feedback bitte nochmal mit deinen Worten wiederholen?“ Diese erneute Rückmeldung verhindert Missverständnisse und zeigt wieder Verständnis und eine hehre Absicht.

8. Antworten zulassen

Geben Sie Ihrem Gegenüber sowohl Bedenkzeit wie auch ausreichend Redezeit. Der Feedbacknehmer sollte die Gelegenheit haben, seine Sicht zu schildern und sich zu erklären. Lassen Sie den- oder diejenigen unbedingt ausreden. Die Antwort ist zugleich eine Chance, die eigene Wahrnehmung zu korrigieren, falls Sie Umstände übersehen haben.

9. Dialog führen

Viele halten Feedback fälschlicherweise für eine Einbahnstraße. Zwar macht der Feedbackgeber den Auftakt. Für einen Dialog auf Augenhöhe sollten Sie aber ergebnisoffen bleiben und über Hintergründe oder Zusammenhänge sprechen können. Eine wichtige Feedbackregel lautet: Feedback kann falsch sein. Es ist keine Schande, sondern professionell, dies zu korrigieren.

10. Ergebnisse zusammenfassen

Konstruktives Feedback will verändern, verbessern, etwas bewirken. Es initiiert einen Prozess. Deshalb gehört die Erfolgskontrolle unbedingt zu den goldenen Feedbackregeln dazu. Gemeinsam entwickelte Ziele und Vereinbarungen sollten am Ende des Gesprächs schriftlich dokumentiert werden. Idealerweise halten Sie das Ergebnis in einem Gesprächsprotokoll fest. Das bildet dann die Grundlage für folgende Feedbackgespräche.

Dos und Don’ts beim Feedback geben

Hier finden Sie die wichtigsten Regeln für konstruktives Feedbackgeben in einer kompakten Übersicht:

| 🟢 Richtig | 🔴 Falsch |

| ✔ Zeitpunkt beachten ✔ Sachlich bleiben ✔ Objektivieren ✔ Beispiele nennen ✔ Konkret formulieren ✔ Ich-Botschaften ✔ Erklärungen zulassen ✔ Lösungen vorschlagen ✔ Zeitnah reagieren |

✖ Ärger Luft machen ✖ Persönlich werden ✖ Moralisieren ✖ Allgemein bleiben ✖ Motive unterstellen ✖ Pauschalurteile ✖ Antworten abbügeln ✖ Nur Fehler kritisieren ✖ Unvermittelt urteilen |

Feedback annehmen: Wie richtig reagieren?

Feedback geben ist in der Regel einfacher als Feedback anzunehmen. Falls Sie eine kritische Rückmeldung erhalten, sollten Sie zunächst davon ausgehen, dass der oder die Andere Sie damit unterstützen will. Negatives Feedback bleibt unangenehm, dennoch sollten Sie darauf angemessen und professionell reagieren. Unser Empfehlung:

- Zuhören

Hören Sie sich zunächst aufmerksam und geduldig die Botschaft an. Wer sich sofort verteidigt oder alles abstreitet, wirkt wenig souverän. - Prüfen

Prüfen Sie die Kritik möglichst ehrlich: Was ist dran? Trifft Sie zu, sollten Sie das annehmen und akzeptieren sowie Ihr Verhalten anpassen. - Nachfragen

Andernfalls sollten Sie nachfragen, wie der oder die andere zu dieser Einschätzung kommt. Schildern Sie Ihre gegenteilige Sicht oder weisen Sie falsche Kritik zurück. - Zusammenfassen

Bedanken Sie sich – so oder so – für das Feedback, spiegeln Sie Ihrem Gegenüber was angekommen ist, und fassen Sie die Erkenntnisse und Rückmeldungen in eigenen Worten zusammen.

Abschließend sollten Sie stets signalisieren, dass Sie grundsätzlich für Feedback und Kritik offen sind und diese Rückmeldungen ebenso schätzen, vielleicht sogar einfordern. Sie dürfen unberechtigte Kritik aber eben auch (sachlich) zurückweisen.

Feedback Beispiele

Feedback spielt im beruflichen und privaten Kontext eine zentrale Rolle. Wir geben und bekommen jeden Tag Rückmeldungen – vom Partner, von Freunden, vom Chef oder von Kollegen und Kunden. Typische Beispiele für professionelles Feedback sind:

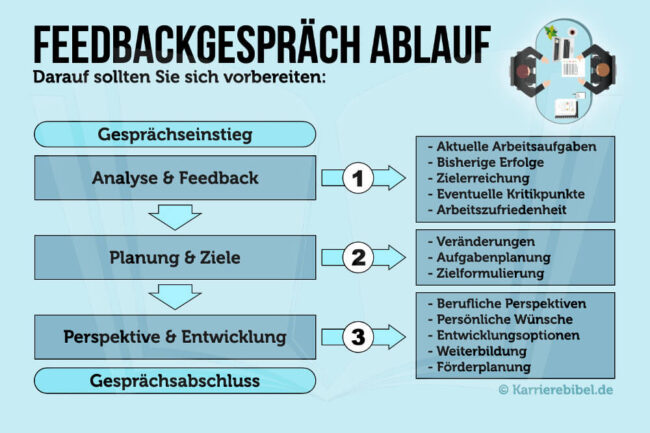

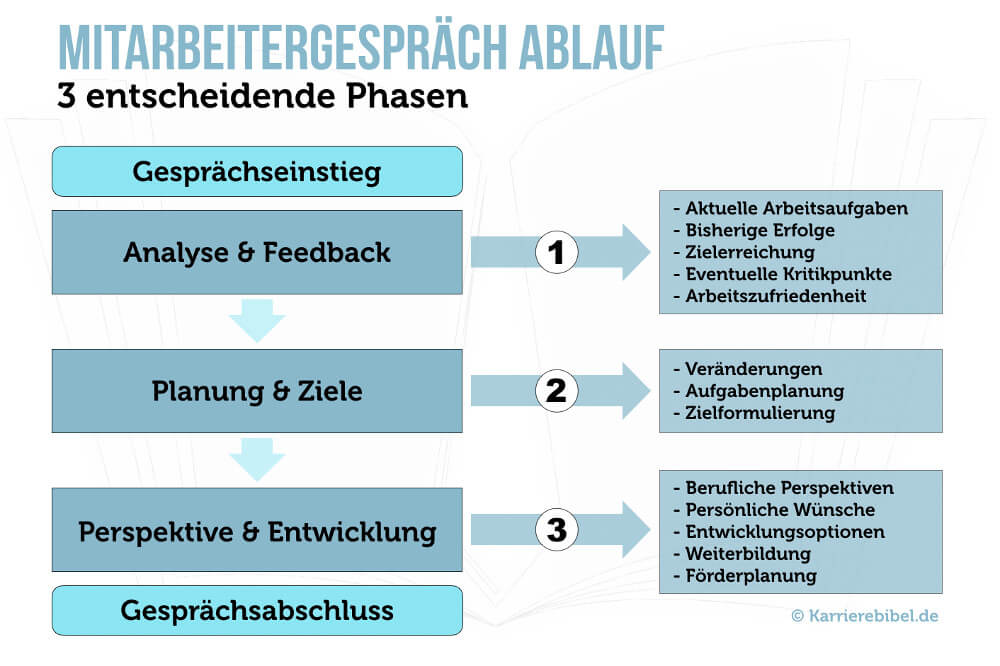

Feedbackgespräch

In regelmäßigen Abständen setzen sich Mitarbeiter und Vorgesetzter zusammen und sprechen über die bisherige Arbeit, die Leistungen, Erfolge, Kritikpunkte und Verbesserungspotenziale. In diesem Mitarbeitergespräch oder Jahresgespräch definieren sie künftige Ziele sowie die Rollen für die Zusammenarbeit. Sinn und Zweck ist die Entwicklung sowie das Fordern und Fördern des Mitarbeiters.

360-Grad-Feedback

Bei dieser Feedback Methode bekommen Sie nicht nur von Ihrem Vorgesetzten Feedback, sondern ebenso von anderen Mitarbeitern („Peer Feedback“), Kollegen und Kunden. Ziel ist ein Rundumblick der eigenen Stärken und Schwächen. Oft werden dazu standardisierte Fragebögen genutzt. Abgerundet wird die 360-Grad-Analyse meist noch durch eine Selbsteinschätzung.

Vorstellungsgespräch

Auch nach dem Vorstellungsgespräch bekommen Sie häufig Feedback – idealerweise schon bei der Verabschiedung als erste Rückmeldung und Einschätzung. Spätestens aber per Post oder E-Mail mit der Jobzusage beziehungsweise Absage. Im Assessment Center bildet das Feedback sogar die unverzichtbare Abschlussphase und gehört zwingend dazu.

Coaching

Auch beim Coaching erhalten Sie systematische Rückmeldungen. Durch systemisches Fragen hilft der Coach dabei, eigene Ziele zu erkennen oder Lösungen zu entwickeln. Einen großen Teil des Coachings nimmt die begleitete Selbstreflexion ein. Heißt: Coaching besteht im Kern aus Feedback geben und nehmen.

Feedback-Methoden

Rückmeldungen gehören zu den Grundfesten konfliktfreier und konstruktiver Kommunikation. Sie dienen dazu Missverständnisse zu klären, Schwachstellen zu beseitigen sowie gegenseitige Ansprüche und Erwartungen zu formulieren. Kurz: Professionelles und ehrliches Feedback schafft eine angenehme Atmosphäre, stärkt das gegenseitige Verständnis, hilft Vertrauen aufzubauen und verbessert das Ergebnis.

Als Instrument in der Personalführung und Personalentwicklung dient professionelles Feedback dazu, Leistungen zu verbessern und Mitarbeiter zu motivieren. So konnte Richard Conniff von der Yale Universität zeigen, dass konstruktives Feedback die Motivation und Leistung von Arbeitnehmern um 10 Prozent steigern kann. Werden gute Ergebnisse geschätzt und wird das kommuniziert, steigt die Motivation sogar um 17 Prozent.

Feedback wirkt mehr als Geld

Auf Stimmung und Leistungsbereitschaft von Mitarbeitern wirkt sich positives Feedback sogar besser aus als monetäre Anreize wie Boni oder eine Gehaltserhöhung. Voraussetzung dafür ist allerdings, dass das Feedback nicht spontan oder impulsiv gegeben, sondern vorbereitet professionell durchgeführt wird.

Weitere Feedback-Methoden im Team

Gerade für Unternehmen und die Teamentwicklung gibt es weitere Feedback-Methoden, die sich für regelmäßige Gruppenübungen eignen:

- Blitzlicht

Die Teilnehmer in einem Projekt sagen am Schluss – mündlich uns spontan – in ein 2-3 Sätzen, was sie gut fanden oder wie sie die Zusammenarbeit empfunden haben. - 2-Seiten-Feedback

Die Mitglieder des Teams oder der Abteilung schreiben auf die Vorderseite eines Blattes, was ihnen positiv an der Arbeit gefällt, auf die Rückseite schreiben sie mögliche Kritikpunkte. - Fragebogen

Die Personalabteilung erstellt einen Feedbackbogen, um die Belegschaft in regelmäßigen Abständen zu Abläufen, Prozessen und der Zufriedenheit mit den Arbeitsbedingungen zu befragen.

Feedback Fehler

Falsch formuliert und zum falschen Zeitpunkt gegeben, wirkt Feedback schnell wie eine Bevormundung, wie ein Angriff oder eine Demütigung. Ebenso steckt hinter manchem Feedback Scheinheiligkeit oder eine Profilneurose: Manche Ratgeber wollen sich durch die Rückmeldung selbst erhöhen, indem sie anderen die Gunst des eigenen Wissensvorsprungs beweisen. Mies!

Auch andere Fehler werden regelmäßig beim Feedback geben gemacht. Die typischen Fallstricke lauern im Detail und haben schon manchen Ratgeber disqualifiziert:

- Falsches Verhältnis

Fragen Sie sich selbstkritisch: Geben Sie mehr positive oder negative Rückmeldungen? Die Antwort ist zugleich ein wesentlicher Erfolgsschlüssel: Wohlwollendes Feedback baut auf, ermuntert und ermutigt aber macht nie nieder. Am schlimmsten wirkt die Sandwich-Kritik: eine in labberiges Lob verpackte Schelte. - Schlechter Zeitpunkt

Geben Sie niemals einen Rat, wenn Sie selber schlecht gelaunt oder frustriert sind. Das färbt immer ab und überträgt sich auf den Gesprächspartner. Schon gar nicht sollten Sie das Feedback zu einer persönlichen Mission machen. Neutralität ist oberste Pflicht für jeden Ratgeber. - Ohne Taktgefühl

Positives Feedback ist ehrlich und spezifisch. Wer lospoltert, kann sich den Rat auch schenken. Allzu große Direktheit kann verletzen. Deshalb ist es wichtig, bei aller Aufrichtigkeit genug Fingerspitzengefühl zu zeigen und das Feedback zu dosieren. Sagen Sie nicht alles, was Ihnen negativ auffällt und seien Sie dabei barmherzig. Sie würden das umgekehrt genauso wollen. - Ohne Bedacht

Übernehmen Sie Verantwortung! Wer andere berät, ohne die Konsequenzen zu beachten, handelt fahrlässig bis verantwortungslos. Anderen Menschen in einer Notlage zu helfen, mag ein schönes Gefühl sein, es beinhaltet aber immer eine Verantwortung gegenüber dieser Person.

Vergiftetes Feedback erkennen

Vergiftetes Feedback ist leicht zu erkennen. Zum Beispiel an diesen Indizien:

- Es ist verletzend formuliert und macht den anderen klein.

- Es greift persönlich an.

- Es verurteilt, statt zu beurteilen.

- Es platzt heraus – ohne Empathie für den Moment oder Gefühle.

- Es verfolgt nur eigene Interessen.

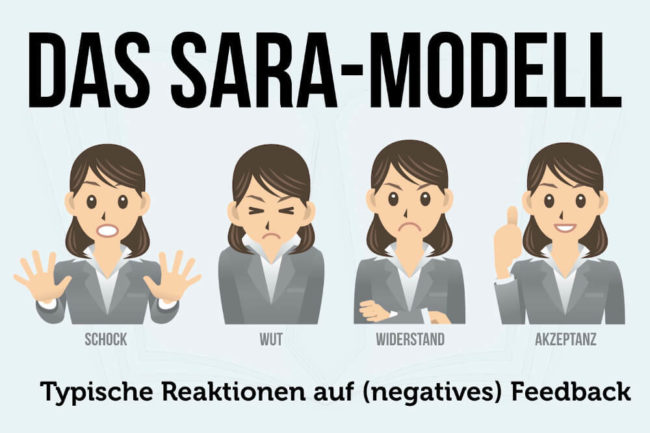

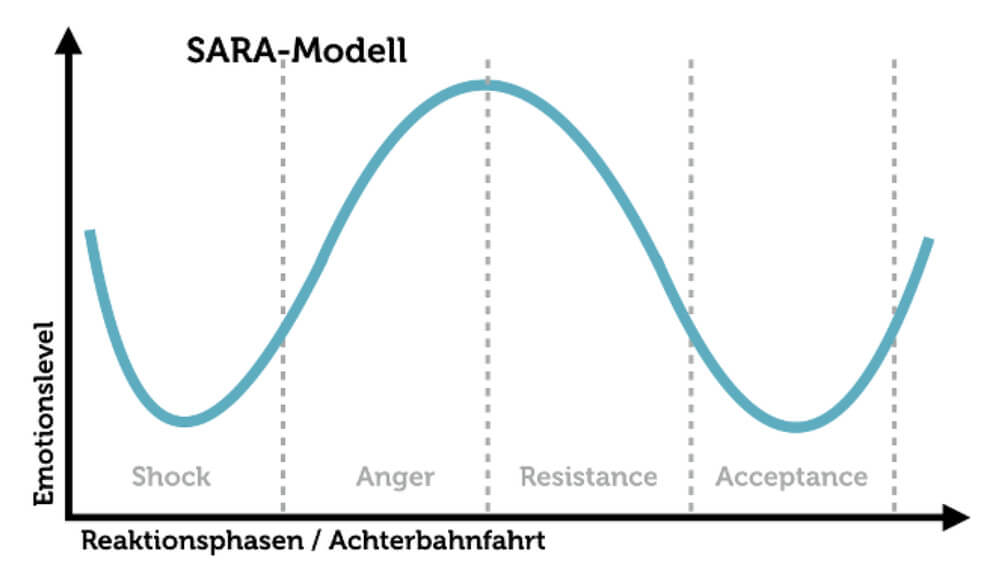

Reaktionen: Das SARA-Modell

Immer da, wo es um Kritik und negatives Feedback geht, reichen die Reaktionen der Mitarbeiter von Akzeptanz und Annahme bis hin zu Ablehnung und Ärger. Nicht wenige Führungskräfte erleben dabei eine Achterbahnfahrt der Gefühle.

In der Wissenschaft wird dieses Reaktionsspektrum SARA-Modell genannt. Dahinter verbirgt sich ein Akronym, das sich aus den vier Phasen – Shock, Anger, Resistance und Acceptance – zusammensetzt:

- Phase 1: Shock (Schock)

Wer negatives Feedback bekommt, reagiert in der Regel geschockt: „Kann gar nicht sein! Bestimmt ist das ein Fehler!“ Grund ist der Bruch zwischen Selbst- und Fremdwahrnehmung. Das muss der Betroffene erst einmal verarbeiten. - Phase 2: Anger (Wut)

Danach reagieren die meisten mit Vorwärtsverteidigung: Statt sich selbst zu hinterfragen, wird die Verantwortung delegiert: auf miese Umstände, fiese Kollegen, Neider, blödsinnige Befragungen. - Phase 3: Resistance (Widerstand)

Weil die Botschaft mit schmerzhaften Veränderungen verbunden ist, wächst der Widerstand: „Das kann keiner von mir verlangen!“ Nicht wenige sträuben sich mit allen rhetorischen Mitteln, finden neue Argumente dagegen. Für Führungskräfte die schwerste Phase. - Phase 4: Acceptance (Akzeptanz)

Am Ende folgt – hoffentlich – die letzte Phase: Die Person akzeptiert das Feedback. Jetzt ist der Weg frei für Veränderungen und konstruktive Aufbauarbeit. Aber erst jetzt.

Alle genannten Reaktion können zeitversetzt und Tage nach dem Gespräch auftreten. Im Feedbackgespräch selbst bleiben viele noch äußerlich ruhig. Vielleicht wollen Sie sich auch keine Blöße geben und erst verdauen. Umso wichtiger, dass Sie die Reaktionen danach genau beobachten und gegebenenfalls ein zweites Gespräch führen.

Was andere dazu gelesen haben

- 4-Ohren-Modell: Beispiele und Kommunikationsquadrat

- Beurteilungsgespräch führen: Tipps für das Feedback