Definition: Was ist Motivation (wissenschaftlich)?

Motivation ist die Gesamtheit aller Beweggründe (Motive), warum ein Menschen das tut, was er tut, fortsetzt oder vermeidet. Sie bestimmt unser gesamtes Streben nach Zielen. Motivation kann unterschiedliche Bedürfnisse befriedigen und ist bei allen unseren Handlungen mit im Spiel, in den meisten Fällen aber unbewusst.

Die Psychologie beschreibt mit Motivation einen emotionalen und energetischen Prozess, der ein bestimmtes Verhalten in Gang setzt, beibehält oder stoppt. Der Begriff stammt vom lateinischen Wort „motus“ (deutsch: „Bewegung“).

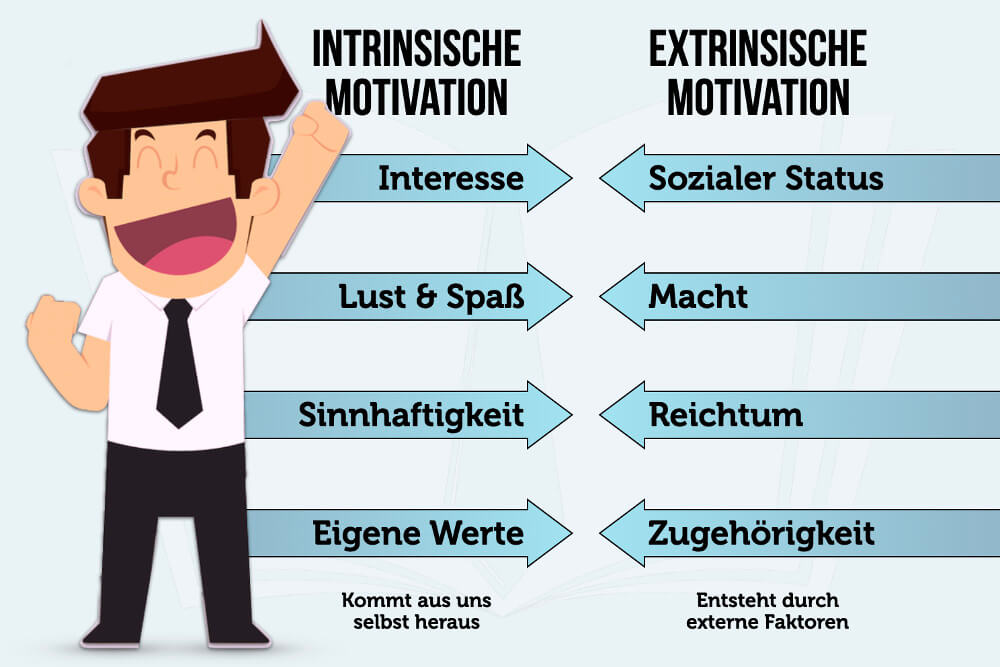

Arten: Intrinsische oder extrinsische Motivation?

Unterschieden werden in der Wissenschaft zwei wesentliche Beweggründe: innere oder äußere Motive. Die Rede ist daber von der intrinsischen Motivation bzw. extrinsischen Motivation.

-

Intrinsische Motivation

Die intrinsische Motivation gilt als wichtigste und intensivste Form der Motivation. Sie entsteht aus uns selbst heraus und braucht keine äußeren Anreize (z.B. Geld oder Belohnung). Wir gewinnen diesen Antrieb, weil wir Spaß an einer Tätigkeit haben oder diese als besonders sinnvoll empfinden.

-

Extrinsische Motivation

Extrinsische Motivation wiederum kommt aus äußeren Reizen oder Einflüssen. Wir handeln nicht aus innerer Überzeugung, Leidenschaft oder Lust, sondern weil wir durch eine Gegenleistung motiviert werden. Die Quellen sind meist materiell oder finanziell: Güter oder Geld. Sie können aber ebenso immaterieller Natur sein: Status, Macht, Ruhm. Oder negativ – in Form von Strafen und Sanktionen.

Damit wir unsere Ziele erreichen, müssen zur Motivation aber weitere Faktoren hinzukommen: Durchhaltevermögen, Entschlossenheit und Willenskraft (Volition).

Motivation Synonyme

Häufige Synonyme für Motivation sind: Anlass, Anreiz, Ansporn, Antrieb, Beweggrund, Begeisterung, Lust, Stimulus, treibende Kraft, Triebfeder.

Was motiviert Menschen am meisten?

Viele denken, intrinsiche und extrinsische Motivation sind Gegenspieler. Falsch! Beide Formen der Motivation können gleichzeitig wirken und dann besonders stark motivieren. Allerdings – und das ist die Gefahr: Die extrinsische Motivation kann die intrinsische irgendwann vollständig ersetzen.

Beispiel: Wenn wir unser Hobby zum Beruf machen, wird aus Lust plötzlich Arbeit und eine Art Pflicht. Wir bekommen jetzt zwar Geld dafür, dafür verbinden andere mit der Bezahlung auch Erwartungen. Vielleicht haben wir sogar Verantwortung übernommen – für Mitarbeiter oder Kundenbeziehungen. Aus dem Hobby werden Verpflichtungen…

Geld frist Eifer auf

Mit der Zeit bekommen externe Motivationsfaktoren – positiv: Geld und Erfolg, negativ: Angst und Misserfolg – immer mehr Einfluss. Im Extrem werden die äußeren Anreize zum regelrechten Motivationskiller: Wir lassen uns davon korrumpieren, gewöhnen uns ans Geld und vergessen oder verraten unsere ursprüngliche Motivation.

Das Problem der extrinsischen Motivation ist: Sie versagt ihren Dienst, sobald die äußeren Anreize schwinden. Wissenschaftler warnen: „Man kann Menschen nicht zu irgendetwas motivieren, wozu sie nicht intrinsisch motiviert sind!“ Sonst müsse man – wie bei einem Drogenabhängigen – immer wieder die Dosis (= Geld, Boni, Status, etc.) steigern, damit es wirkt.

Der Schlüssel zu anhaltender und wahrer Motivation liegt daher immer und vor allem in uns selbst! Und in unserer Fähigkeit zur Selbstmotivation.

Gratis Jahreskalender: Die schönsten Sprüche für jeden Tag

Holen Sie sich die besten Sprüche für jeden Tag in unserem kostenlosen Spruchkalender zum Download! 366 Lebensweisheiten, kluge Sprüche, weise Worte und schöne Bilder zum Nachdenken und zur Inspiration. Jetzt gratis herunterladen:

Motivation Psychologie: Die Bedeutung der Bedürfnisse

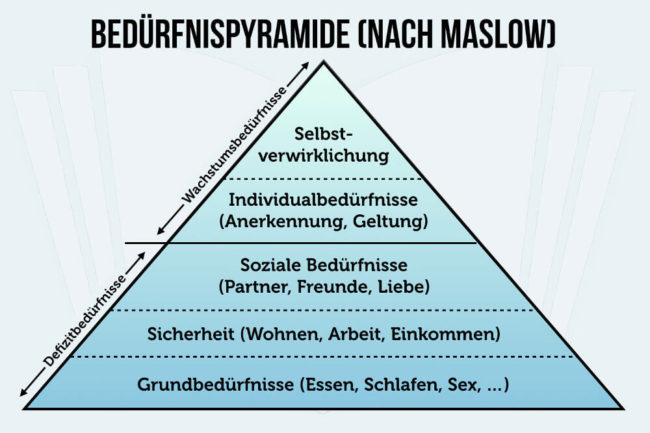

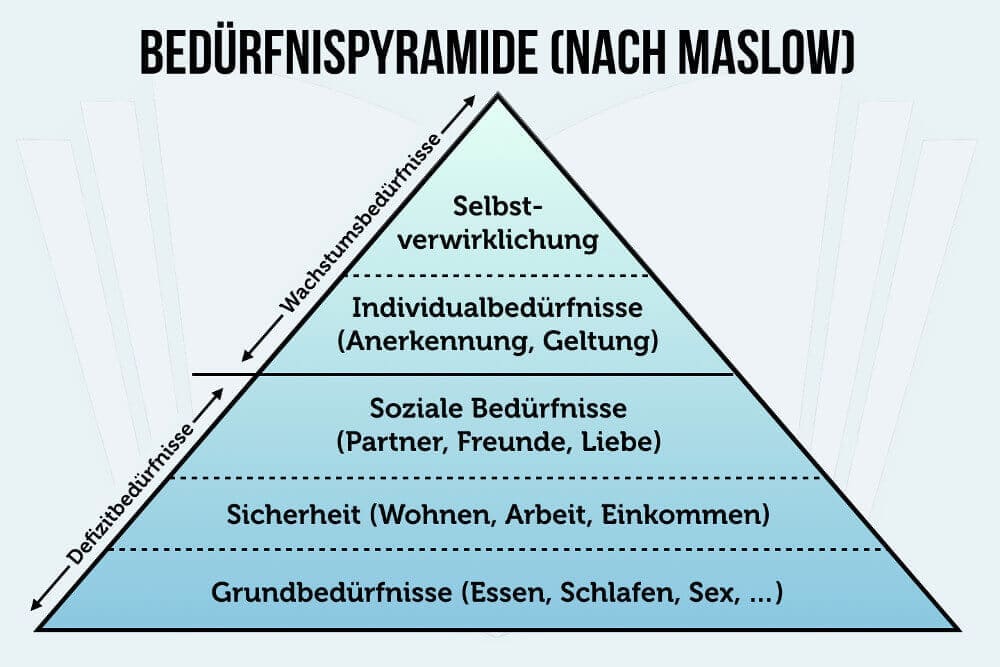

Motivationsforscher, Psychologen und Philosophen beschäftigen sich seit einem Jahrhundert mit der Frage: Was motiviert Menschen? Eines der bekanntesten Motivations-Modelle stammt von dem Verhaltensforscher Abraham Maslow – die Maslowsche Bedürfnispyramide.

Laut Maslow gibt es eine Hierarchie menschlicher Bedürfnisse, die uns unterschiedlich stark motivieren:

- Defizitbedürfnisse

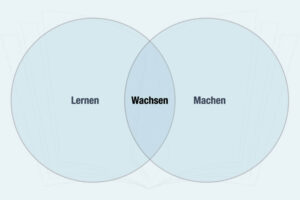

Auf den drei untersten Stufen motivieren uns physische Grundbedürfnisse, persönliche Sicherheit sowie soziale Beziehungen. Diese Bedürfnisse müssen zuerst befriedigt sein, damit man überhaupt so etwas wie Zufriedenheit empfindet. - Wachstumsbedürfnisse

Zu den Wachstumsbedürfnissen zählen soziale Anerkennung beziehungsweise individuelle Bedürfnisse (Status, Geld, Macht, Karriere) und an der Spitze die Selbstverwirklichung (das Erkennen und entfalten des eigenen Potenzials). Sie sind aber nie zu befriedigen: Ein Künstler malt, um seine Kreativität auszuleben, nicht um 10, 50 oder 100 Bilder zu malen.

Die Bedürfnispyramide erklärt, warum Menschen bereit sind, Zeit, Arbeit, Mühen und Energie zu investieren oder Einbußen hinzunehmen, nur um etwas zu erreichen: Sie befriedigen damit ihre intrinsischen Bedürfnisse. Nur jeder auf unterschiedlichen Stufen.

Autonomie und Selbstbestimmung motivieren am meisten

Maslows Modell ist nicht unumstritten. Daraus haben sich bis heute viele Modelle und Motivationstheorien entwickelt. Zum Beispiel die Zwei-Faktor-Theorie nach Herzberg. Sie betrachtet Unzufriedenheit und Zufriedenheit getrennt voneinander.

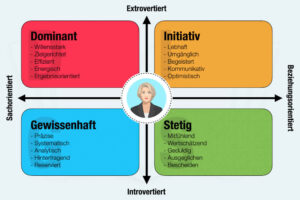

Die beiden Psychologen Edward L. Deci und Richard M. Ryan (Begründer der Selbstbestimmungstheorie, „Self-Determination Theory“, abgekürzt: „SDT“) sehen wiederum drei psychische Grundbedürfnisse, die jeder Mensch hat:

- Das Bedürfnis nach Kompetenz (effectancy).

- Das Bedürfnis nach Autonomie / Selbstbestimmung (autonomy).

- Das Bedürfnis nach sozialer Integration (affiliation).

Vor allem die Bedürfnisse nach Kompetenz und Autonomie seien für die intrinsische Motivation maßgebend.

Deswegen wollen Menschen aus sich heraus eine Sache voll und ganz beherrschen und empfinden Vergnügen dabei. Neugier, Interesse und Spontanität reichen völlig, um sich weiterzuentwickeln.

Motivation Beispiele: 2 Richtungen in der Bewerbung

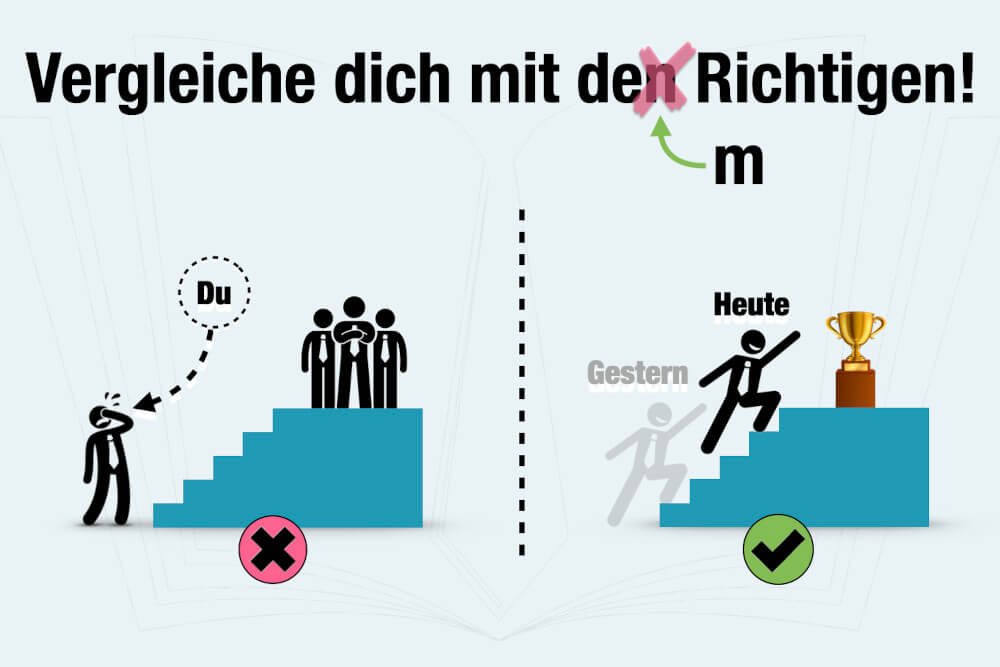

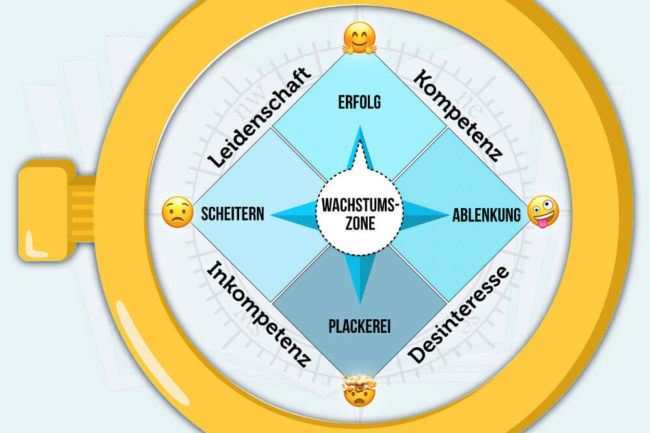

Apropos weiterentwickeln: Ob eine berufliche Veränderung erfolgreich ist, hängt enorm davon ab, aus welchem Antrieb heraus wir handeln. Motivation bedeutet „Bewegung“ – entsprechend gibt es zwei Richtungen bei einer beruflichen Neuorientierung und Bewerbung.

- Beispiel: Weg-von-Motivation

Bei der Weg-von-Motivation wollen wir „weg von etwas“, weg von einem unerwünschten Zustand, einem miesen Job, Chef oder Menschen. Hinter dieser Wechselmotivation steckt jedoch ein Fluchtreflex. Das „Reißaus nehmen“ kann ein bequemes Ausweichen von Konflikten und deshalb unstrategisch und ziellos sein. - Beispiel: Hin-zu-Motivation

Wer sich dagegen irgendwo „hin“ orientiert, folgt einem Plan oder einer Strategie – und ist so automatisch zielstrebig. Bei der Hin-zu Motivation wollen wir etwas erreichen, uns „hin zu“ einem gesteckten Ziel zu entwickeln. Wir haben klar vor Augen, wohin der Weg uns führen soll.

Für den Erfolg und Erhalt unserer Eigenmotivation ist es langfristig unbedingt erforderlich, dass wir wissen, wohin die Reise geht.

Dauerhaft motiviert bleibt nur, wer sich zu etwas „hin“ entwickelt und verändert und darin einen Sinn oder positiven Zweck erkennt (siehe: Das Paradoxon der Sinnsuche).

Motivation steigern: Wie kann ich mich neu motivieren?

Was tun, wenn wir die eigene Motivation verloren haben oder demotiviert sind? Kann man sich wieder selbst motivieren? – In der Frage steckt bereits die Lösung: Sie können nur SICH SELBST motivieren! Andere können das nur vorübergehend für Sie tun, wenn überhaupt. Im Kern geht es darum, seine intrinsische Motivation zu finden und neu zu wecken. Motivationstipps und Beispiele:

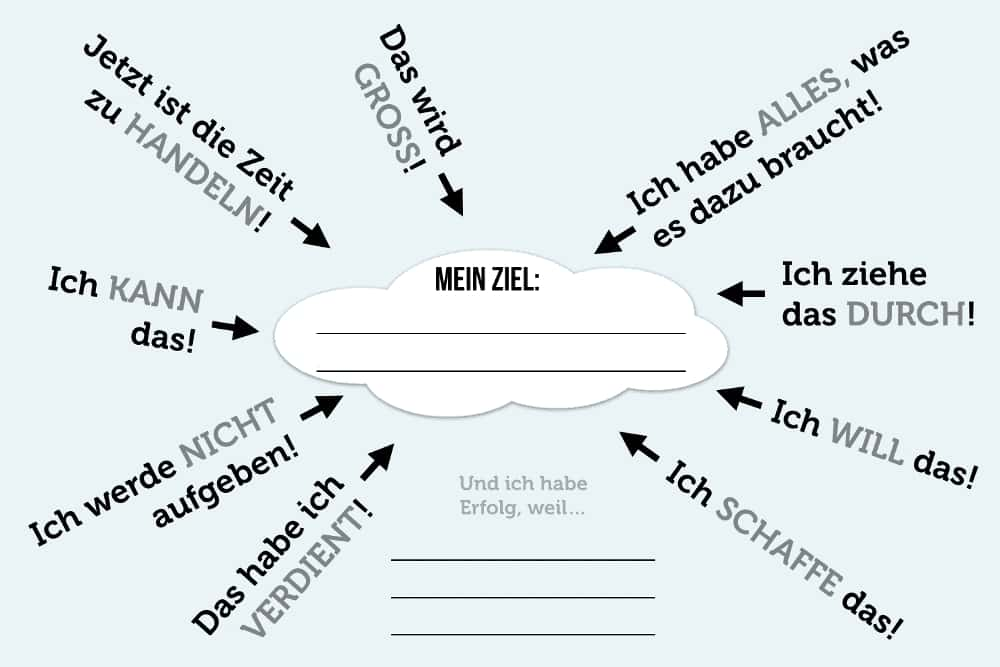

1. Ziele definieren

Motivation ist stets zielgerichtet. Das Ziel wiederum muss für uns eine Bedeutung haben. Finden Sie heraus, was Sie wirklich wollen: im Leben, im Job, in der Beziehung… Auch bei alltäglichen Dingen wie zum Beispiel dem Lernen für eine Abschlussprüfung, hilft es enorm, sich das langfristige Ziel vor Augen zu führen. Sobald Sie sich daran erinnern, warum Sie etwas angefangen haben und wofür Sie es machen, sind Sie sofort motivierter.

Das wichtigste im Leben ist, überhaupt Ziele zu haben. Studien sagen: Wer Ziele hat, lebt sogar länger!

2. Motivatoren erkennen

Reflektieren Sie, was Sie antreibt. Jeder Mensch hat irgendwelche Trigger, auf die er oder sie besonders anspricht. Das können extrinsische Faktoren sein, wie Anerkennung oder Geld. Aber auch innere Anreize, wie Erfolg oder Selbstwirksamkeit. Entscheidend ist, dass Sie sich selbst eine Umgebung schaffen, die Ihren eigenen Eifer beflügelt.

Wir müssen ja sowieso denken – warum dann nicht gleich positiv?

3. Demotivatoren ausschalten

Umgekehrt gibt es regelmäßig Hindernisse und Rückschläge, die uns demotivieren. Es reicht leider nicht, seine Ziele zu kennen und sich ein motivierendes Umfeld oder ein paar Affirmationen aufzusagen. Zusätzlich müssen wir erkennen, was uns regelmäßig im Wege steht. Wer diese Demotivatoren erkennt, sollte diese – sofern möglich – ausschalten oder wenigstens umgehen. Oft ist es sogar effektiver, uns weniger zu demotivieren als mehr zu motivieren.

Wenn du fliegen willst, musst du loslassen, was dich runterzieht.

4. Meilensteine benennen

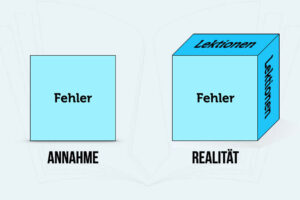

Egal, was Sie sich vornehmen: Achten Sie darauf, dass Ihre Ziele realistisch sind. Manche Menschen neigen an der Stelle zum Selbstbetrug: Sie entwerfen Wolkenschlösser, planen ohne Zeitpuffer oder unterschätzen die Komplexität einer Aufgabe. Das muss schiefgehen. Hinzu kommt, dass große Aufgaben und Ziele eher unüberwindbar oder unerreichbar wirken. Auch das demotiviert. Beseitigen lässt sich das, indem Sie große Ziele in kleinere Meilensteine zerlegen, die einfacher und schneller zu erreichen sind. So kommen Sie dem Ziel Stück für Stück näher, produzieren obendrein viele kleine Erfolgserlebnisse – und bleiben motiviert.

Wer will, findet Wege; wer nicht will, findet Gründe.

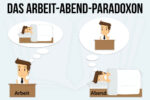

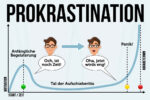

5. Limits setzen

Unangenehme Aufgaben schieben wir gerne auf. Der Fachbegriff dafür: Prokrastination. Zeitdruck und Deadlines wirken dieser „Aufschieberitis“ entgegen. Die Erkenntnis geht auf den britischen Publizisten Cyril Northcote Parkinson zurück. Der formulierte dazu das Parkinsonsche Gesetz: Danach dehnt sich Arbeit in genau dem Maß aus, wie Zeit dafür zur Verfügung steht – und nicht etwa wie viel Zeit man tatsächlich bräuchte. Zeitlimits sorgen dafür, dass wir motiviert bleiben und uns nicht verzetteln.

Mehr noch: Der sogenannte Goal-Gradient-Effekt verstärkt dies noch. Je näher wir dem Ziel kommen, desto mehr strengen wir uns an. Freiwillig. Egal, wie sehr wir uns vorher verausgabt haben; egal, wie viel Energiereserven schon verbraucht sind – auf dem letzten Meter macht keiner schlapp. Da gibt jeder noch mal alles. Hochmotivation – bis zum Finale.

Auch Wolkenkratzer haben mal als Keller angefangen.

6. Routinen schaffen

Ob im Sport oder im Berufsleben: Routinen erleichtern das Leben. Und Sie können ein Motivationsloch überbrücken, wir funktionieren dann einfach. Zugegeben, Routinen geben keinen neuen Motivationskick. Aber Sie geben Sicherheit: Zum Beispiel, dass wir bestimmte Erfolge wiederholen können. Die Handgriffe sitzen, wir können uns auf uns selbst verlassen. Das spart Zeit und Energie und garantiert Qualität. Und es motiviert uns, weil wir gewiss sind, ein bestimmtes Ziel erreichen zu können.

Tue heute etwas, worauf du morgen stolz sein kannst.

7. Belohnungen gönnen

Unangenehme Arbeiten fallen deutlich leichter, wenn wir uns zwischendurch für Erreichtes belohnen. Man muss sich auch mal etwas gönnen können! Das motiviert enorm. Wichtig ist allerdings, dass Sie sich Belohnungen aussuchen, die genug anspornen und zugleich die intrinsische Motivation auf Dauer nicht verdrängen. Sonst tun Sie die Dinge irgendwann doch nur wieder für die Belohnung und nicht mehr für Ihr eigentliches Ziel.

Wenn du aufgeben willst, denk daran, warum du angefangen hast.

Motivation fördern: 5 Psychotricks

Darüber hinaus gibt es ein paar Psychotricks mit denen wir uns geschickt manipulieren und selbst neu motivieren können:

-

Hintergrundfarben

Farben transportieren unterschiedliche Emotionen. Und sie färben auf unsere Leistungskraft und Motivation ab. Laut Ravi Mehta und Rui Zhu von der Universität von British Columbia in Vancouver macht uns ein roter Bildschirmhintergrund unmittelbar aufmerksamer, wacher. Blau hingegen gebe uns das Gefühl von Sicherheit. Das wiederum fördere – unbewusst – mutige Innovationen.

-

Gruppendynamik

Arbeitsleistung ist nicht nur von objektiven Faktoren abhängig, sondern ebenso von sozialen. Soziale Kontrolle schärft unsere Sinne, unsere Konzentration und motiviert uns, Fehler zu vermeiden. Das ist die kompakte Erkenntnis des sogenannten Hawthorne-Effekt. Der Psychotrick darin: Setzen Sie sich bewusst der sozialen Kontrolle aus, um sich anzuspornen – indem Sie Ihren Freunden von Ihren Zielen erzählen. Wie im Fitnessstudio: Dort mobilisieren die vielen Zuschauer manche Kraftreserven. Schließlich will sich dort keiner blamieren.

-

Naturkraft

Schon immer haben Dichter und Denker die Weite der Natur gesucht, um ihren Geist zu beflügeln. Richtig so: Wenn wir spazieren, geht unser Geist ebenfalls auf Wanderschaft, öffnet den Horizont, entdeckt und lernt. Schon der Schriftsteller Jean-Jacques Rousseau erkannte: „Im Wandern liegt etwas meine Gedanken Anfeuerndes und Belebendes.“ Gehen Sie raus, schöpfen Sie neue Motivation aus der freien Natur. Und sei es, dass Sie nur eine Runde um den Block laufen…

-

Musikbegleitung

Musik motiviert – alle: Sportler, Arbeiter, Programmierer. Laut Wissenschaftlern des Texas Tech University Health Sciences Center trainieren Freizeitsportler, die während des Workouts Musik hören, zehnmal länger als ihre Sportkameraden ohne Beschallung. Musik lenkt ab und erleichtert auch harte Trainingseinheiten. Der Rhythmus kann helfen, das Arbeitstempo zu synchronisieren oder gar zu beschleunigen. Die richtige Hintergrundmusik macht sogar im Büro produktiver.

-

Endlichkeit

Normalerweise jagt uns der Gedanke an den Tod eine Heidenangst ein. Nicht gerade motivierend. Zahlreiche Studien belegen aber: Mit der eigenen Endlichkeit konfrontiert, beginnen viele Menschen damit, neue Prioritäten zu setzen. Todesgedanken motivieren uns zum Beispiel zu gesünderer Ernährung oder zu umweltfreundlichem, nachhaltigerem Handeln (Studie der Uni Leipzig). Memento mori als Motivationsspritze – das nutze schon der Apple-Gründer Steve Jobs in seiner legendären Stanford-Rede: „Der Tod ist vermutlich die beste Erfindung des Lebens. Er ist der Motor des Wandels. Ihre Zeit ist begrenzt, also vergeuden Sie sie nicht!“ Oder wie es ein Sprichwort sagt: „Jeder Mensch hat zwei Leben: Das zweite beginnt, wenn wir realisieren, dass wir nur ein Leben haben.“

Motivation am Arbeitsplatz: Mehr Spaß im Job?

In kaum einem Bereich geht es so oft um (fehlende) Motivation wie im Job. Viele Arbeitnehmer quälen sich morgens zur Arbeit, sehnen das Wochenende oder ein Sabbatical herbei, weil sie das Gefühl haben, in einem Bullshit-Job festzustecken.

Die Wahrheit ist aber: Diesen Menschen fehlt oft nur die Motivation oder der Leidensdruck, daran etwas SELBST zu ändern. Das ist die Quintessenz der Motivation im und am Job: Sie können nicht erwarten, dass andere das für Sie tun!

Kein Chef kann Sie motivieren, wenn Sie Ihren Job hassen. Nur Sie selbst können das ändern. Das gelingt am besten, indem Sie sich für die kommenden Jahre klare Ziele setzen: Formulieren Sie für sich eine erstrebenswerte Entwicklung – und dann machen Sie die dafür notwendigen Schritte. Einen nach dem anderen. Solange das Ziel stimmt und Sinn hat, werden Sie motiviert bleiben!

Ich will einen Job, der zu mir passt!

Unglücklich im Job und ohne klares Ziel? Dann nutzen Sie unser 100fach bewährtes Coaching zum erfolgreichen Jobwechsel: Wir begleiten Sie auf dem einfachen Weg zum Wunschjob, der perfekt zu Ihnen passt:

Was andere dazu gelesen haben