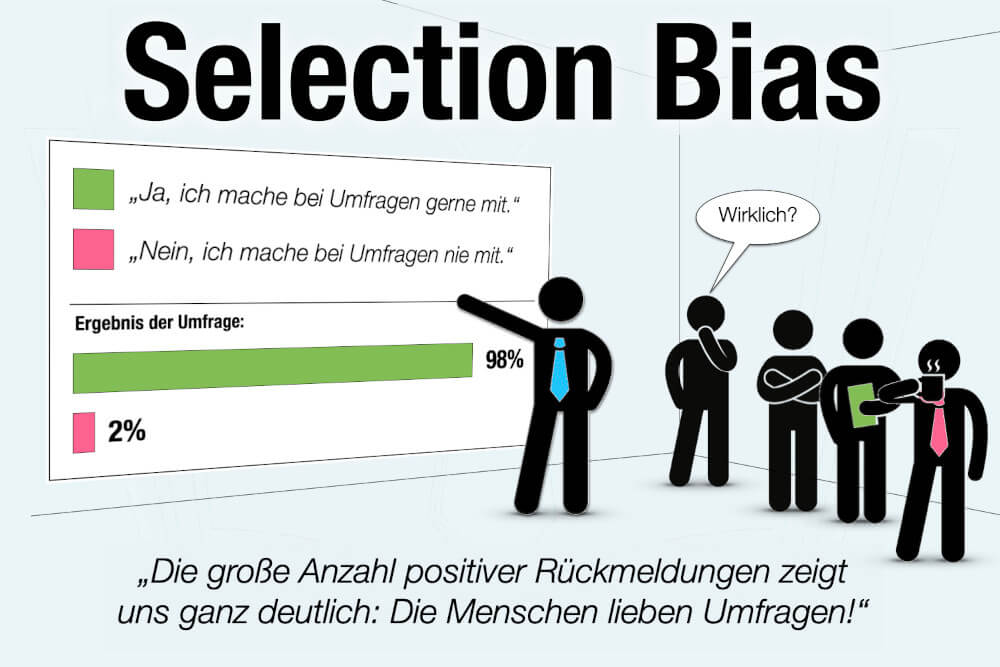

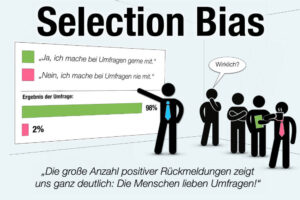

Definition: Was ist das Selection Bias?

Das Selection Bias (auch: Sampling Bias, deutsch: „Stichprobenfehler“) beschreibt einen systematischen Bewertungsfehler, der vor allem bei statistischen Untersuchungen auftritt, wenn die Stichprobe nicht repräsentativ ist. In der Fachsprache ist dann auch von einer „Stichprobenverzerrung“ die Rede.

Stichprobenfehler treten bei zahlreichen Umfragen, Studien und Meinungsforschungen auf. Der Grund dafür sind Stichproben, die nie wirklich die Gesamtheit der untersuchten Daten repräsentieren. Es ist aber durch eine kluge und systematische Auswahl möglich, den Stichprobenfehler zu reduzieren.

Psychologie: Synonym für weitere Verzerrungen

Selection Bias ist allerdings ein Oberbegriff und steht synonym für eine Reihe weiterer Wahrnehmungsfehler (Bias), die sich ungewollt auf ein Ergebnis auswirken. Zum Beispiel:

-

Quality Bias

Um das gewünschte Ergebnis zu untermauern, werden nur jede Studien ausgewählt, die zur Annahme passen – selbst wenn diese methodisch schlecht gemacht sind.

-

Social Bias

Bei Umfragen geben die Teilnehmer keine ehrlichen Antworten, sondern solche die sozial erwünscht sind, aber der eigenen Überzeugung widersprechen.

-

Confirmation Bias

Beim Confirmation Bias (auch: Bestätigungsfehler) werden Informationen so ausgewählt und interpretiert, dass sie die eigene Annahme bestätigen.

-

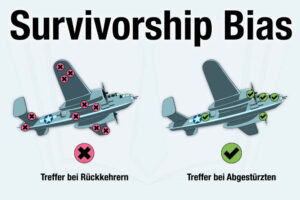

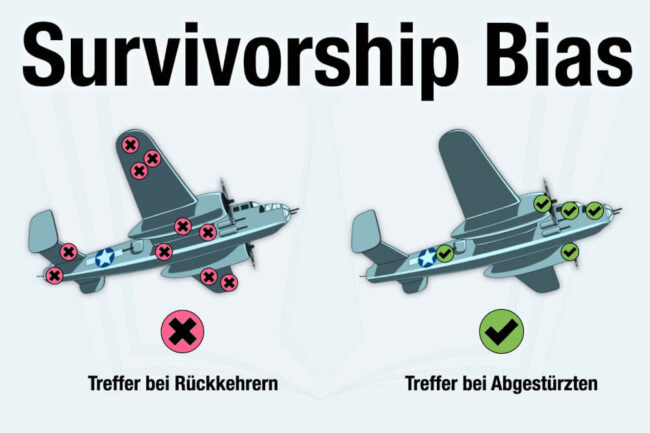

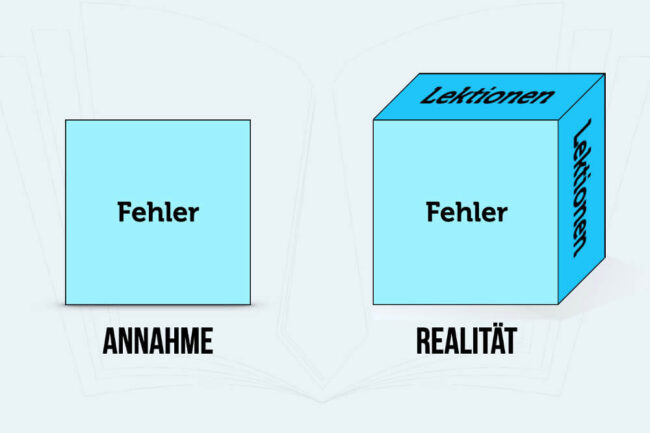

Survivorship Bias

Bei diesem Wahrnehmungsfehler werden die Erfolgschancen systematisch überschätzt, weil negative und missglückte Versuche unberücksichtigt bleiben und nur die „Überlebenden“ betrachtet werden.

Ursachen: Wie entsteht das Selection Bias?

Zu den häufigsten Ursachen für das Selection Bias gehören:

- Auswahlfehler

Es wird von Anfang an eine falsche Teilmenge ausgewählt, die die Daten der Stichprobe schon im Ansatz systematisch verzerrt. So wird beispielsweise zu viel Gewicht auf eine bestimmte Gruppe gelegt, obwohl sie für die Ausgangsfrage gar nicht diese Bedeutung hat. - Rahmenfehler

Beim Stichprobenrahmenfehler werden die Teilnehmer aus der falschen Grundgesamtheit gezogen, was ebenso die Schlussfolgerungen der Analyse signifikant beeinflusst und das Ergebnis verfälscht.

Selection Bias Beispiele

Das Selection Bias kommt an zahlreichen Stellen im Alltag vor und kann dort unsere Entscheidungen und Urteile meist unbewusst manipulieren. Einige Beispiele:

Berufswahl

Bei der Suche nach einem passenden Job orientieren sich Menschen nur an den Berufen, die sie namentlich oder von Freunden und aus der Familie kennen (siehe: latente Prägung). Die Berufswahl ist dadurch bereits voreingenommen, die Auswahl eingeschränkt. Ein Grund, warum so viele Kinder den gleichen Beruf ergreifen wie ihre Eltern. Womöglich ist der wahre Traumjob aber ein Berufsbild, das sie noch gar nicht kennen.

Marketing

Bei der Erfolgsmessung von Werbekampagnen kann es ebenfalls zu Stichprobenverzerrungen kommen, weil zum Beispiel die Teilnehmer selber entscheiden können, ob Sie an der Stichprobe teilnehmen (Self Selection Bias). Das Ergebnis ist dann keine repräsentative oder Zufallsauswahl, sondern – je nach Fragestellung – nur noch eine selektive Teilmenge, was wiederum zu späteren Fehlentscheidungen im Marketing führt. Ebenso können sich schon durch die Frage selbst bestimmte Gruppen ausgeschlossen fühlen.

Arbeitgeberbewertungen

Sogenannte Arbeitgeberbewertungsportale wie Kununu oder Glassdoor wollen mehr Transparenz im Arbeitmarkt schaffen, indem (Ex-) Mitarbeiter öffentlich ihre Jobs und Arbeitgeber bewerten. Dabei sind es aber vor allem die Unzufriedenen, die ihrem Ärger dort Luft machen oder sich auf diesem Weg rächen wollen. Umgekehrt versuchen Unternehmen vor allem jene Mitarbeiter zum Mitmachen motivieren, die besonders zufrieden sind.

Bewerbung

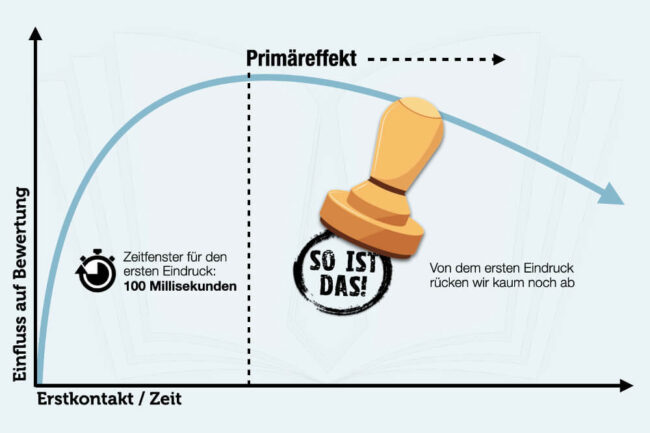

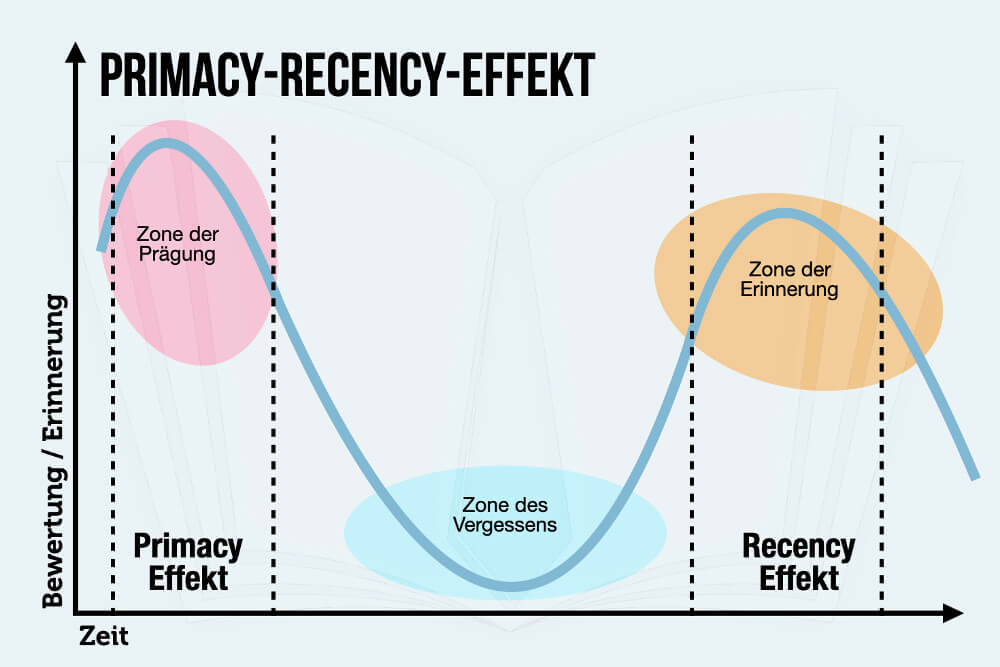

Einen besonders großen Einfluss übt das Selection Bias bei der Bewerbung beziehungsweise bei Personalern aus: Hier können Vorurteile und Stereotype, zum Beispiel gegenüber Frauen oder Menschen mit Migrationshintergrund, die Bewerbungschancen deutlich reduzieren. In dem Fall spielen sogar noch weitere psychologische Verzerrungen und Effekt mit hinein – zum Beispiel der Halo-Effekt und sein Gegenspieler der Horn-Effekt oder der Primacy-Recency-Effekt.

Tipps: Wie kann ich den Selection Bias vermeiden?

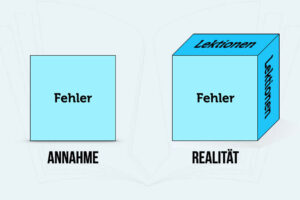

Der erste Schritt zur Vermeidung des Selection Bias ist, ein Bewusstsein dafür zu schaffen – das haben Sie mit der Lektüre dieses Artikels bereits getan. Wer um mögliche Stichprobenfehler und Fehleinschätzungen weiß, kann der Stichprobenverzerrung gezielt entgegenwirken und so aussagekräftigere Ergebnisse erzielen.

Weitere Maßnahmen zur Vermeidung des Selection Bias:

Tipp 1: Studiendesign

Achten Sie auf ein sorgfältiges Studiendesign und eine möglichst repräsentative Teilnehmerauswahl, mindestens aber eine Zufallsauswahl in ausreichender Größe. Ist die Stichprobe zu klein, lassen sich daraus keine validen Schlüsse ableiten.

Tipp 2: Selbstselektion

Ebenso sind Erhebungsmethoden zu vermeiden, die die Daten von vornherein verzerren – zum Beispiel wenn nur Antworten von Teilnehmern erhoben werden, die bereit sind, bei der Studie mitzumachen. Das kann die Ergebnisse zugunsten dieser Gruppe verfälschen.

Tipp 3: Formulierungen

Nicht zuletzt sollten mögliche Teilnehmer nicht schon durch die Fragestellung und Formulierungen von der Studie ausgeschlossen werden. Ein bekanntes Beispiel hierfür sind Stellenanzeigen: Zwar soll das heute übliche „(m/w/d)“ hinter der Jobbezeichnung deutlich machen, dass männliche, weibliche und diverse Kandidaten gleichermaßen angesprochen sind. Die weiteren Formulierungen der Stellenbeschreibung können aber so einschüchternd sein, dass sich zum Beispiel Frauen gar nicht erst bewerben. Manche Bewerber glauben sogar „m/w/d“ stünde für „männlich, weiblich, deutsch“ – und fühlen sich diskriminiert.

Was andere dazu gelesen haben