Definition: Was sind rhetorische Mittel?

Ein rhetorisches Mittel (auch: rhetorische Figur, Stilmittel, Rede- oder Sprachfigur) ist ein Gestaltungselement der Sprache. Die Stilmittel dienen der Ausschmückung oder Überzeugungskraft und wurden schon im antiken Griechenland und Rom in öffentlichen Reden genutzt. Deshalb sind viele Namen der rhetorischen Mittel bis heute griechisch oder lateinisch.

Genutzt werden die rhetorischen Mittel vor allem in drei Disziplinen: Rhetorik, Poetik und Sprachwissenschaft. Zahlreiche Gedichte, Balladen, Romane sowie Dramen greifen darauf zurück. Die Stilfiguren haben ebenso in der gesprochenen Sprache eine hohe Bedeutung.

Wirkung rhetorischer Mittel: Einfach erklärt

Rhetorische Mittel zu kennen, ist nicht nur für Gymnasiasten in der Deutsch Abiturklausur wichtig. Wer über das Wissen verfügt und es anwendet, kann mit der Sprache spielen. Sprache transportiert nicht nur Informationen – sie vermittelt auch Emotionen, macht Zuhörer neugierig und überzeugt sie. Die Wirkung rhetorischer Mittel ist deshalb vielfältig:

- Aussagen betonen

- Aufmerksamkeit lenken

- Emotionen vermitteln

- Verständnis erleichtern

- Interesse wecken

- Spannung erzeugen

Rhetorische Mittel ermöglichen das, was wir Eloquenz nennen – die Redegewandtheit. Sie ist wichtig für alle, die beruflich viel reden: Politiker, Moderatoren, Keynote Speaker oder Vertriebler. Rhetorische Mittel eignen sich aber auch für jeden, der häufiger Vorträge halten muss.

Warum funktionieren rhetorische Mittel?

Nicht immer weiß ein Leser, was der Autor ausdrücken wollte. Teils, weil das Hintergrundwissen aus der jeweiligen Epoche fehlt. Viele ältere Texte funktionieren allerdings noch wie vor 300 oder 2.000 Jahren – aufgrund der rhetorischen Stilmittel. Wer sie kennt, erkennt auch die Absicht zwischen den Zeilen und kann die Sprache besser beim Wort nehmen.

Rhetorische Stilmittel Beispiele: Die 5 häufigsten

Es gibt zahlreiche rhetorische Mittel, mit denen sich unterschiedliche Effekte erzielen lassen. In den meisten Fällen kommen Sie schon weiter, wenn Sie nur die fünf häufigsten Stilmittel kennen und anwenden können. Beginnen wir deshalb mit den fünf rhetorischen Mitteln, die Ihnen in Texten am häufigsten begegnen werden:

- Alliteration

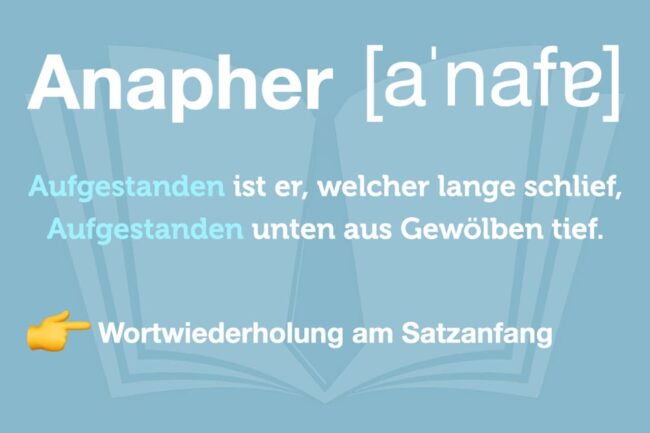

Dieses rhetorische Mittel erkennen Sie daran, dass der Anfangslaut von aufeinanderfolgenden Wörtern wiederholt wird. Typische Beispiele sind „Fischers Fritz fischt frische Fische“ oder „Milch macht müde Männer munter.“ - Anapher

Die Anapher funktioniert so, dass einzelne Worte oder Wortgruppen am Anfang eines Satzes wiederholt werden. Das rhythmisiert und unterstreicht die Wirkung des Gesagten. Beispielsweise: „Welche Miene! Welche Blicke!“ (Johann Wolfgang von Goethe, „Der Zauberlehrling“) - Ellipse

Durch eine Ellipse wird ein Satz grammatikalisch unvollständig, da ein Satzbestandteil wegfällt. Es wird bewusst ein Wort ausgelassen, ohne dass die Bedeutung des Satzes darunter leidet. Zum Beispiel: „Darf ich?“ Statt: „Darf ich einmal vorbei?“ - Hyperbel

Die Hyperbel ist eine rhetorische Figur, die jeder Mensch ständig unbewusst benutzt: Gemeint sind starke Übertreibungen wie: „Ich habe dir schon 1.000 Mal gesagt, dass du dein Zimmer aufräumen sollst!“ Oder: „Er ist schneller gerannt als der Blitz.“ - Metapher

Eine Metapher ist ein sprachliches Bild, bei dem ein Begriff stellvertretend für einen anderen steht, ohne einen direkten Vergleich anzuwenden. Zum Beispiel: „Du hast den Nagel auf den Kopf getroffen“ ist eine Metapher. In der Bedeutung geht es nicht um Werkzeug, sondern um eine präzise Erkenntnis.

Liste: 30 rhetorische Mittel mit Beispielen

Sie wollen zum echten Experten für rhetorische Mittel werden? Gerade wenn Sie Prosa oder Lyrik analysieren, kann das umfangreiche Wissen über rhetorische Figuren ein Pluspunkt sein. Hier finden Sie eine Übersicht mit 30 Stilmitteln und sprachlichen Besonderheiten. Dazu zeigen wir jeweils ein Beispiel, damit Sie die Redefigur besser verstehen. Zur besseren Orientierung haben wir die Übersicht alphabetisch geordnet:

Akkumulation

Das rhetorische Mittel der Akkumulation ist eine Aufzählung oder Anhäufung von Begriffen, die einem (genannten oder nicht genauer bezeichneten) Oberbegriff zugeordnet sind. Eine solche Akkumulation sorgt für größere Dynamik im Text und steigert das Verständnis, weil nicht nur Oberbegriffe erwähnt werden.

Beispiel: „Liebe ist Geborgenheit, Vertrauen, Nähe, Zusammenhalt und Romantik.“

Allegorie

Die Allegorie ist eine bildliche Darstellung eines abstrakten Begriffes. So können komplexe Begriffe und Themen verständlicher dargestellt werden. Unterschieden wird dabei zwischen bildlichen und sprachlichen Allegorien.

Beispiel: „Amor traf ihn mit seinem Pfeil.“

Antithese

Bei einer Antithese werden zwei gegensätzliche Begriffe oder Satzteile gegenübergestellt. Das können einzelne Wörter, Erkenntnisse oder Gedanken sein. Die beiden Gegensätze schaffen Aufmerksamkeit und lenken die Gedanken der Leser.

Beispiel: „Der Reichtum war enorm, doch die Armut noch größer.“

Antiklimax

Die Antiklimax ist eine stufenweise Abschwächung innerhalb einer Aufzählung. Anders als bei der Klimax (mehr dazu weiter unten) steigt die Intensität des Gesagten nicht an, sondern flacht immer weiter ab. Das führt zu einer starken Betonung einer Aussage, weil zuletzt sogar die Kleinigkeiten genannt werden.

Beispiel: „Ich liebe die Natur, Wälder, Bäume und Gräser.“

Archaismus

Bei einem Archaismus wird ein veralteter Begriff verwendet, der in dieser Form eigentlich nicht mehr in der Sprache vorkommt. Wenn Sie sich bei dem Gedanken ertappen „Das sagt man doch heute nicht mehr so…“, handelt es sich wahrscheinlich um einen Archaismus. Die Verwendung kann ironisch sein oder eine bestimmte Atmosphäre im Text schaffen.

Beispiel: „Ich ging mit meinem Oheim zum Barbier.“

Chiasmus

Das rhetorische Mittel Chiasmus (vom griechischen Buchstaben X = Chi) liegt vor, wenn sich Satzteile von der Wortstellung oder auch inhaltlich überkreuzen. Dadurch werden die Gegensätze, die in den beiden Satzteilen genannt werden, sprachlich noch verstärkt.

Beispiel: „Ich liebe Hunde, Katzen hasse ich.“

Congeries

Ähnlich der Akkumulation ist auch die Congeries eine Aufzählung. Der große Unterschied: Hierbei handelt es sich nicht um eine Aneinanderreihung von verschiedenen Wörtern zu einem Oberbegriff, sondern um eine Aufzählung von Synonymen. Der Effekt ist eine starke Betonung der Aussage.

Beispiel: „Ich möchte lachen, strahlen, jubeln und mich freuen.“

Correctio

Die Correctio ist die sofortige Berichtigung (Korrektur) einer vorherigen Aussage. Es ist somit eine Selbstberichtigung des Sprechers, bei der aber oft nicht das Gegenteil gesagt wird, sondern eine Verstärkung des vorher Gesagten erfolgt.

Beispiel: „Deine Leistung war gut – nein, sie war einfach grandios!“

Dysphemismus

Ein Dysphemismus ist die abwertende Bezeichnung für eine Person oder eine Sache. Es wird gezielt ein Begriff verwendet, der beleidigend oder negativ besetzt ist. Dieses rhetorische Mittel ist der Gegensatz zum Euphemismus (mehr dazu weiter unten).

Beispiel: „Dieser Kram auf deinem Schreibtisch muss weg.“

Enumeration

Die Enumeration ist eine weitere Variante der Aufzählung, bei der es jedoch keinen zwangsläufigen Zusammenhang zwischen den Begriffen geben muss. Die einzelnen Inhalte der Aneinanderreihung können damit sehr unterschiedlich ausfallen.

Beispiel: „Es war ein Sommer voller Sonnenschein, Abenteuer und Lügen.“

Epipher

Eine Epipher ist die Wiederholung von Wörtern oder Wortgruppen am Ende mehrerer aufeinanderfolgender Sätze. Sie ist somit das Gegenstück zur Anapher, bei der die Wiederholung am jeweiligen Satzanfang steht.

Beispiel: „Ich bin glücklich. Meine Frau ist glücklich. Mein Chef ist glücklich. Alle sind glücklich.“

Euphemismus

Euphemismen sind beschönigende Beschreibungen. Es werden positiv klingende und nettere Formulierungen verwendet, um negative Situationen zu beschreiben. Dazu greifen wir beispielsweise, um anderen besondere Härte zu ersparen – etwa als Zeichen der Anteilnahme.

Beispiel: „Er ist von uns gegangen.“ Statt: „Er ist gestorben.“

Exclamatio

Die Exclamatio sind das rhetorische Mittel des Ausrufs. Sie sind ein Ausdruck emotionaler Entladungen. Dieses Stilmittel wird häufiger in Vorträgen oder Reden eingesetzt, kann aber auch in schriftlichen Werken genutzt werden.

Beispiel: „Nach der letzten Prüfung schrie er: Ich hab es geschafft!“

Hendiadyoin

Das Wort Hendiadyoin stammt aus dem Griechischen und bedeutet soviel wie „eins durch zwei“. Das rhetorische Mittel nutzt somit zwei Wörter, um einen einzelnen zu ersetzen. Typischerweise handelt es sich dabei um zwei Adjektive, die mit einem „und“ verbunden werden. Anders als bei einer Tautologie (mehr dazu weiter unten) haben die Wörter alleine betrachtet nicht die gleiche Bedeutung.

Beispiel: „Wir verreisen mit Kind und Kegel.“

Klimax

Diese Redefigur funktioniert als typischerweise dreigliedrige Steigerung – die Anzahl der Stufen kann aber auch abweichen. Durch die Steigerung wird Spannung aufgebaut und ein Höhepunkt im Text erzeugt.

Beispiel: „Ich kam, ich sah, ich siegte!“

Litotes

Die Litotes ist ein rhetorisches Mittel, bei der durch doppelte Verneinung eine Aussage verstärkt wird. Neben der doppelten Verneinung kann der Sprecher auch absichtlich das Gegenteil verneinen, um den eigentlichen Inhalt zu betonen.

Beispiel: „Es gibt niemanden, der das nicht weiß.“

Neologismus

Beim Neologismus handelt es sich um eine Wortneuschöpfung. Er kann als rhetorisches Mittel ein Ausdruck von Kreativität und Originalität sein, aber auch eingesetzt werden, um eine fehlende Bedeutung zu füllen. Solche Neuschöpfungen fallen auf und bleiben länger im Gedächtnis.

Beispiel: „Dieses Material ist unkaputtbar.“

Oxymoron

Das Oxymoron ist die Kombination von Begriffen, die sich inhaltlich und logisch widersprechen. Es ist ein rhetorisches Mittel, das Gegensätzlichkeiten und Unmöglichkeiten verbindet. Dabei kann es ein einzelnes Wort, aber auch eine Verbindung mehrerer Begriffe sein.

Beispiel: „Der kleine Riese war freundlich.“

Paradoxon

Ein Paradoxon steht für einen Widerspruch, der aber dennoch eine wahre Botschaft enthält. Auf den ersten Blick scheint dieses rhetorische Mittel einen sprachlichen Konflikt oder sogar eine Unmöglichkeit zu enthalten. Bei genauerer Betrachtung zeigt sich aber die Wahrheit dahinter.

Beispiel: „Weniger ist mehr.“

Parallelismus

Dies ist das Gegenstück zum oben bereits genannten Chiasmus. Aufeinanderfolgende Satzteile werden hier nicht überkreuzt, sondern gleich angeordnet. Die direkte Wiederholung verstärkt die Wirkung und macht den Satz besonders einprägsam.

Beispiel: „Ich liebe Hunde. Ich hasse Katzen.“

Parenthese

Die Parenthese ist ein Einschub, durch den ein eigentlich vollständiger Satz unterbrochen wird. Eine Parenthese ist dabei grammatikalisch alleinstehend und nicht an den unterbrochenen Satz gebunden. So können beispielsweise spontane Gedanken oder zusätzliche Informationen hinzugefügt werden.

Beispiel: „Auf der Agenda steht – wie Sie in der E-Mail schon gelesen haben – die Strategie für das kommende Jahr.“

Pars pro toto

Wörtlich bedeutet pars pro toto „Ein Teil (steht) für das Ganze.“ Bei diesem rhetorischen Mittel steht ein Teil eines Ganzen stellvertretend für eben dieses Ganze. Was kompliziert klingt, heißt vereinfacht, dass einzelne Teile verallgemeinert werden.

Beispiel: „Wir leben unter einem Dach.“

Personifikation

Bei dieser Redefigur werden nicht-menschlichen Dingen typisch menschliche Eigenschaften oder Verhaltensweisen zugewiesen. Aber auch gängige Bezeichnungen wie Mutter Erde, Vater Staat oder Väterchen Frost sind Personifikationen von abstrakten Begriffen. Ein anderes Wort ist Anthropomorphismus.

Beispiel: „Der Himmel weint.“

Pleonasmus

Ein Pleonasmus ist die Verbindung aus einem Adjektiv und einem Substantiv, die inhaltlich gleich sind und somit keine zusätzliche Information enthalten. Eins der beiden Worte ist somit eigentlich überflüssig – wird aber als Stilmittel dennoch hinzugefügt.

Beispiel: „Der weiße Schimmel.“

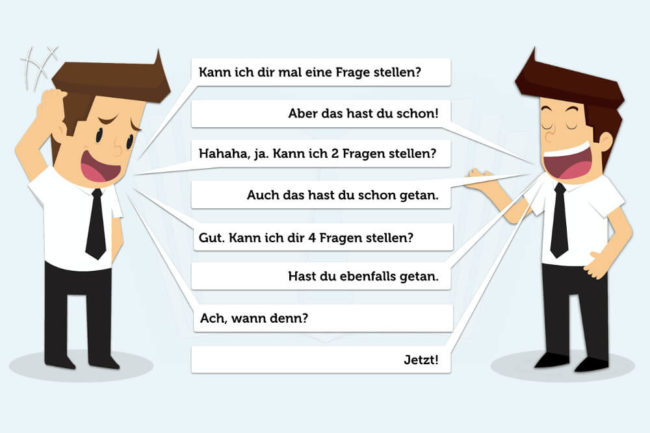

Rhetorische Frage

Rhetorische Fragen sind solche, auf die der Sprecher keine Antwort erwartet. Sie können provozierend wirken und erhöhen beim Gegenüber die Aufmerksamkeit.

Beispiel: „Wohnst du noch oder lebst du schon?“

Sarkasmus

Sarkasmus ist beißender, verhöhnender Spott, der andere meist beabsichtigt verletzt oder es billigend in Kauf nimmt. Es ist nicht nur ein rhetorisches Stilmittel, sondern zeigt die Wirkungsabsicht eines Autors oder Sprechers. Inhaltlich verwandt ist er mit Ironie und Zynismus.

Beispiel: „Dieses Outfit gab es wohl nicht mehr in schön, oder?“

Tautologie

Bei einer Tautologie werden zwei Wörter mit gleicher Bedeutung benutzt. Durch die Verwendung eines bedeutungsgleichen Begriffes wird keine inhaltliche Information ergänzt, sondern die Aussage verstärkt. Umgangssprachlich könnte man sagen, es ist „doppelt gemoppelt“.

Beispiel: „So still und leise war es schon lange nicht mehr.“

Verdinglichung

Die Verdinglichung überträgt nicht-menschliche Eigenschaften auf den Menschen. Sie kann beim Ausdruck von Emotionen helfen oder eine starke Beschreibung von Eigenschaften sein.

Beispiel: „Sein Herz ist aus Stein.“

Vergleich

Ein Vergleich zeichnet sich durch das Wörtchen „wie“ aus. Dieses Stilmittel veranschaulicht Dinge, indem zu einem Bild ein Gegenbild gestellt wird. Durch diese rhetorische Figur können Eigenschaften besonders hervorgehoben werden.

Beispiel: „Er kämpfe wie ein Löwe.“

Zeugma

Dieses rhetorische Mittel funktioniert durch Worteinsparung. Dabei verbindet der Sprecher ein einzelnes Verb mit (mindestens) zwei weiteren Satzteilen.

Beispiel: „Ich heiße Heinz Erhardt und Sie willkommen.“

Die Liste der rhetorischen Stilmittel können Sie sich gerne auch kostenlos als PDF herunterladen:

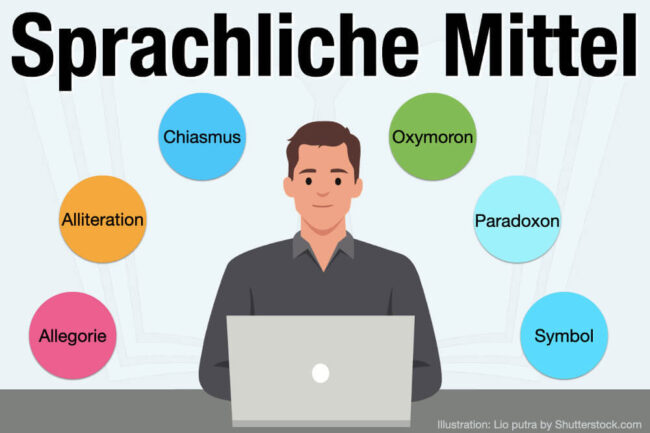

5 Kategorien rhetorischer Mittel

Rhetorische Mittel lassen sich in verschiedene Kategorien einordnen. Dabei gibt es verschiedene Ansätze. Wir stellen fünf beliebte Kategorien vor, die eine leichtere Einteilung ermöglichen:

- Klangfiguren

In die erste Kategorie fallen Stilmittel, deren Wirkung durch den Klang entsteht. Bestes Beispiel ist eine Alliteration, die durch den gleichen Anfangslaut der Wörter ihren Effekt erzielt. - Bildfiguren

Hierunter fallen Metaphern, Vergleiche und andere rhetorische Mittel, die eine bildhafte Sprache nutzen. - Sprachfiguren

Diese Kategorie nutzt eine bestimmte Syntax. Das kann wie bei Anapher oder Epipher eine Wiederholung von Worten an einer Stelle des Satzes sein oder die gezielte Anordnung von Satzteilen wie bei einem Chiasmus. - Zahlenfiguren

Eine große Kategorie sind die Zahlenfiguren. Dazu zählen alle Varianten von Aufzählungen und auch Steigerungen, die durch die Reihenfolge den gewünschten Effekt erzielen. - Sonstige Stilmittel

Zuletzt bleibt eine Kategorie für alle anderen rhetorischen Mittel, die sich den übrigen Gruppen nicht zuordnen lassen.

Rhetorische Mittel in wissenschaftlichen Arbeiten

Sie können rhetorische Mittel nicht nur analysieren, sondern auch selbst in Ihren Texten anwenden. Allerdings gibt es dabei Einiges zu beachten. Die wichtigste Grundregel: Übertreiben Sie es nicht! Es geht nicht darum, möglichst viele Stilmittel zu verwenden, sondern diese gezielt an den richtigen Stellen einzusetzen. Wir zeigen, wie Sie rhetorische Mittel zum Beispiel in der Bachelorarbeit oder anderen wissenschaftlichen Arbeiten nutzen – und worauf Sie besser verzichten…

Das ist erlaubt

- Kurze Sätze

Viele glauben, dass lange und komplizierte Sätze schlau wirken. Gerade in wissenschaftlichen Arbeiten sollten Sie möglichst kurz und präzise formulieren: Verfassen Sie knappe Hauptsätze mit klaren Informationen. - Aufzählungen

Aufzählungen sind ein starkes rhetorisches Mittel und können auch in wissenschaftlichen Arbeiten eingesetzt werden. Sie können das Verständnis erleichtern und wichtige Zusammenhänge verdeutlichen. - Präzise Formulierungen

Wissenschaftliche Arbeiten brauchen präzise Formulierungen. Nutzen Sie aktive Formulierungen und schreiben Sie zum Beispiel „Es wurde bewiesen, dass…“, statt „Es hat sich nach langer Analyse und verschiedenen Verfahren herauskristallisiert, dass…“

Das ist verboten

- Abschwächungen

Abschwächungen lassen Ihren Text unsicher wirken. Verzichten Sie auf Formulierungen wie: „Daraus zeigt sich gewissermaßen, dass…“ - Hyperbel

Sie gehören zwar zum alltäglichen Sprachgebrauch, in wissenschaftlichen Arbeiten haben Übertreibungen aber keinen Platz. - Pleonasmus

Pleonasmen sowie Tautologien sind in wissenschaftlichen Arbeiten unnötig, weil die Begriffe inhaltlich identisch sind. Die Verwendung wirkt deshalb unprofessionell. - Neologismen

Nutzen Sie Fachbegriffe, die schon etabliert sind. Es ist weder wissenschaftlich noch professionell, wenn Sie Neologismen oder Anglizismen verwenden, die niemand versteht.

Was andere dazu gelesen haben