Definition: Was ist Kreativität?

Kreativität (engl. creativity) ist die Fähigkeit, originell, fantasievoll und schöpferisch zu denken sowie etwas zu erfinden oder zu erschaffen, das neu und nützlich ist.

Kreatives Denken ist eine Form des divergenten Denkens: Ein offener und unsystematischer Denkprozess, der Probleme spielerisch und experimentierfreudig löst. Das Gegenteil dazu ist konvergentes Denken.

Die Psychologie unterscheidet zwei Arten der Kreativität:

- Big-C Kreativität

Diese Art beschreibt die großen Akte der Kreativität von Künstlern, Musikern und anderen kreativen Köpfen. Es sind Werke von großer Bedeutung und langem Einfluss. - Little-C Kreativität

Dieser Bereich umfasst die alltägliche Kreativität, die jeder Mensch besitzt und einsetzt. Es sind Ideen, die wir bei normalen Problemen entwickeln oder eine kreative Bastelei mit Kindern.

Kreativität Synonym

Häufige Synonyme für Kreativität sind: Einfallsreichtum, Erfindungsgabe, Erfindungsreichtum, Fantasie, Ideenreichtum, Improvisation, Querdenken, Schöpferkraft.

Beispiele: Was sind kreative Fähigkeiten?

Kreativität hat viele Gesichter. Das Talent umfasst eine ganze Reihe unterschiedlicher Fähigkeiten. Dazu zählen zum Beispiel:

- Die Fähigkeit, Zusammenhänge zu erkennen.

- Die Fähigkeit, die Perspektive zu wechseln.

- Die Fähigkeit, vorhandenes Wissen zu kombinieren.

- Die Fähigkeit, in Bildern oder Analogien zu denken.

- Die Fähigkeit, spontan Assoziationen zu bilden.

- Die Fähigkeit, Gegensätze aufzulösen.

- Die Fähigkeit, intuitiv zu handeln.

- Die Fähigkeit, widersprechende Verhaltensweisen anzunehmen.

- Die Fähigkeit, gute von schlechten Ideen zu unterscheiden.

Kreativität steigert laut einer Adobe-Studie das Einkommen um 17 Prozent. Nach einer IBM-Umfrage halten Manager sie für eine der wichtigsten Eigenschaften für unternehmerischen Erfolg (siehe auch: Kreative Berufe).

Wie entsteht Kreativität? 4 Phasen

Mehr Fantasie, mehr Ideenreichtum und Innovation – das wünschen sich viele. Damit Kreativität entsteht, benötigt diese allerdings begünstigende Rahmenbedingungen. Wissenschaftler, die sich mit dem Ablauf von Kreativitätsprozessen beschäftigen, haben vier Phasen identifiziert, in denen Kreativität entsteht:

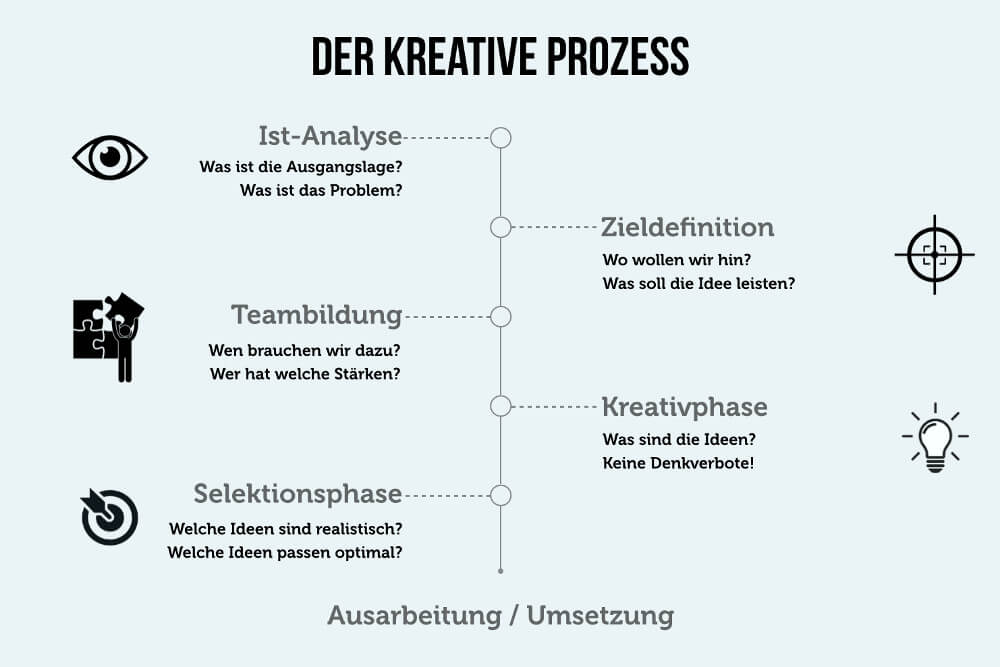

- Problemidentifikation (Ist-Analyse)

Zuerst wird die Lage analysiert. Ein Problem oder ein Mangel wird erkannt. - Vorbereitungsphase (Zieldefinition, Teambildung)

Es werden alle nötigen Informationen gesammelt und die passenden Köpfe identifiziert, die bei der Lösung helfen können. - Generierungsphase (Kreativphase)

Diese Inkubationsphase ist die eigentlich schöpferische Phase. Jetzt werden Ideen und Lösungen entwickelt – oft mithilfe von Kreativitätstechniken. Wichtig: Alle Ideen werden zunächst gleichberechtigt gesammelt. - Beurteilungsphase (Selektionsphase)

Schließlich werden die möglichen Lösungen auf ihre Tauglichkeit hin untersucht und angepasst. Diese Phase wird auch als „Verifikationsphase“ bezeichnet.

Die einzelnen Phasen können unterschiedlich lang dauern und durch weitere Iterations-Phasen ergänzt werden. Entscheidend ist, dass hinter dem sprichwörtlichen Geistesblitz oft ein unsichtbarer Prozess steckt. Man kann Kreativität fördern – aber nicht, indem man sie erzwingt. Vielmehr muss man abbauen, was sie hemmt.

Kreativität Bedeutung: 6 häufige Mythen

Zur Kreativität und schöpferischen Fähigkeit halten sich einige hartnäckige Mythen. Die Harvard-Professorin Teresa Amabile gilt als Koryphäe auf dem Gebiet – und hat die fünf schlimmsten Mythen zum kreativen Prozess zusammengestellt:

Mythos 1: Kreativität lässt sich verorten

Chefs wünschen sich mehr Einfallsreichtum im Marketing oder in der Forschungsabteilung. Auf keinen Fall aber in der Buchhaltung. Das sind gefährliche Stereotype. Dahinter steckt die Idee, manche Mitarbeiter seien kreativ, andere bitte nicht. Manager sollten nicht versuchen, Kreativität einzusperren und auf bestimmte Jobs zu begrenzen, sondern jeden Mitarbeiter zu genialen Ansätzen ermutigen.

Mythos 2: Geld fördert gute Ideen

Studien zeigen deutlich: Wirklich kreative Mitarbeiter denken nicht über ihre Bezahlung nach. Mit Prämien oder mehr Gehalt lassen sich die Synapsen nicht anregen. Den Erfindern war viel wichtiger, dass ihre Ideen anerkannt und unterstützt wurden. Nur so lässt sich Kreativität fördern.

Mythos 3: Zeitdruck fördert Kreativität

Extreme Zeitnot behindert Kreativität sogar. Es fehlt die Gelegenheit, Ideen reifen zu lassen. Effekt: Selbst wenn der Druck nachlässt, waren die Testpersonen an den folgenden Tagen weniger produktiv und kreativ als gewöhnlich. Deadlines haben zwar ihre Berechtigung (siehe: Parkinsonsches Gesetz). Sind sie aber zu knapp bemessen, bremsen Sie jeden originellen Gedanken (siehe: Random Episodic Silent Thinking).

Mythos 4: Wettbewerb belebt den Geist

Wettbewerb belebt vielleicht das Geschäft. Konkurrenzdenken aber hemmt Innovationen. Die geistreichsten Gruppen sind immer jene, die untereinander genug Vertrauen haben, um Einfälle zu diskutieren und auszutauschen. Bestätigt wird das von Wissenschaftlern der Harvard Business School: Mehr Konkurrenten wirken leistungshemmend.

Mythos 5: Angst fördert Geistesblitze

Not macht Menschen erfinderisch. Aber das sind Ausnahmen. Mehrheitlich blockiert Angst, weil das Gehirn in dem Zustand keine Kapazität für kreative Prozesse hat. Umgekehrt stimmt es umso mehr: Menschen sind dann besonders schöpferisch, wenn sie ausgeglichen und glücklich sind.

Mythos 6: Die rechte Gehirnhälfte ist die kreative

Vergessen Sie gleich wieder das Gerücht, es gebe Linkshirner und Rechtshirner und dass die rechte Gehirnhälfte vor allem für kreative Gedanken und die linke Gehirnhälfte für analytisches Denken zuständig sei. Das gilt als veraltete Pseudowissenschaft! Zwar gibt es im Gehirn Areale, die bestimmte Funktionen haben. Laut moderner Neurowissenschaft aber denkt der Mensch vernetzt.

Sind Kinder kreativer als Erwachsene?

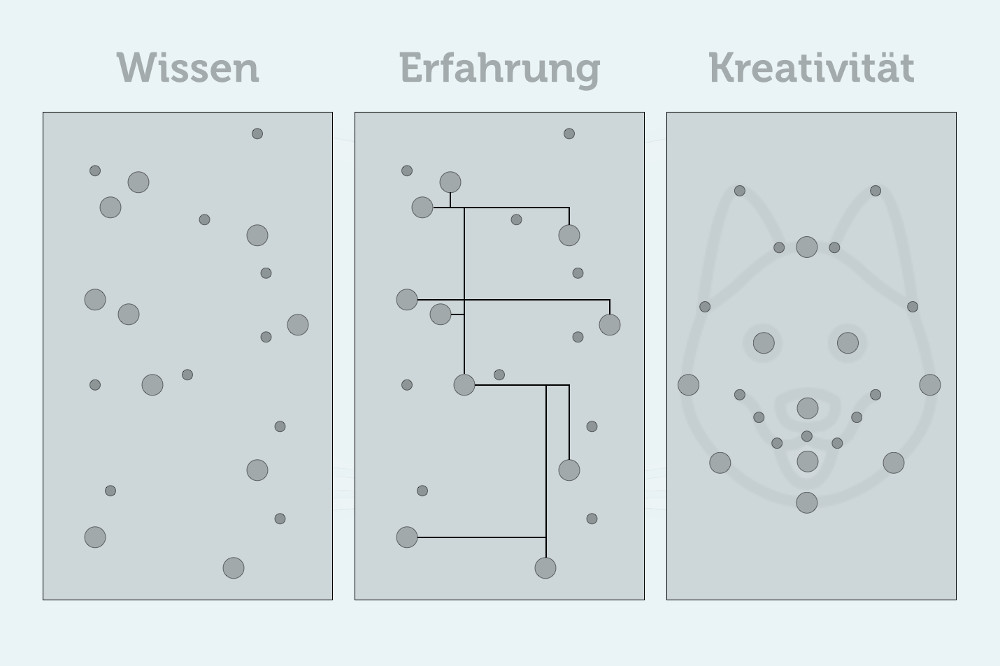

Tatsächlich sind viele Kinder kreative Genies. Sie entwickeln in den ersten Lebensjahren Milliarden neuer, neuronaler Synapsen, sind neugierig, gehen spielerisch an Probleme heran und verbinden Gedanken, die eigentlich gar nicht zusammenpassen – würden Erwachsene sagen. Und genau das ist der Unterschied: Erwachsene sind nicht zwangsläufig unkreativer als Kinder – aber sie werden es, weil sie sich selbst Grenzen und Denkverbote durch ihr Wissen und Ihre Erfahrungen setzen.

Kreativität fördern: 6 Tipps und Techniken

Manche Menschen sind von Natur aus kreativ. Die gute Nachricht für alle anderen: Wer Kreativität fördern will, hat zahlreiche Möglichkeiten. Diese Tipps, Techniken und Methoden helfen bei innovativen Gedanken und der Kreativität Förderung:

-

Brainstorming

Brainstorming ist ein Klassiker unter den Kreativitätstechniken. Es geht um freies Assoziieren, Finden von Zusammenhängen und Ideen. Die wichtigste Regeln: Es wird zunächst alles gesammelt. Kritik ist tabu, auch abseitige Vorschläge sind willkommen. Je mehr Ideen entstehen, desto besser.

-

Mindmap

Für die Mindmap benötigen Sie nur ein Blatt Papier und Stifte: Schreiben Sie in die Mitte den zentralen Begriff – von dort aus Seitenarme mit Assoziationen und Nebenaspekten. Es ist eine Visualisierung aller Ideen zu einer Art Gedanken-Landkarte, die zugleich illustriert, was zum Kern gehört und was weit weg vom Ursprungsgedanken führt.

-

Perspektivwechsel

Eine Methode sind die Denkhüte des britischen Psychologen Edward de Bono (siehe: De-Bono-Hüte). Jede Farbe steht für eine andere Perspektive: Weiß für analytisches, Rot für emotionales, Schwarz für kritisches, Gelb für optimistisches, Grün für kreatives und Blau für ordnendes Denken. Sie nehmen die Rollen nacheinander ein oder arbeiten im Team zusammen.

-

Walt-Disney-Methode

Die Walt-Disney-Methode stammt vom berühmten Trickfilmzeichner. Hier gibt es drei Rollen: Die des Träumers, des Realisten und des Kritikers – in dieser Reihenfolge: Zunächst werden kreative Ideen gesponnen, dann wird geschaut, was machbar ist. Schließlich führen Einwände und konstruktive (!) Vorschläge zur optimalen Lösung.

-

6-3-5 Methode

Das Prinzip der 6-3-5 Methode: Sechs Teilnehmer schreiben jeweils drei Ideen auf und wiederholen das fünfmal. In jedem Durchgang werden die Zettel weitergereicht und die Gedanken des Nachbarn ergänzt und erweitert.

-

Bewegung

Auch Bewegung kann Kreativität fördern. Wissenschaftler der Stanford Universität fanden heraus: Schon ein kurzer Spaziergang steigert die Kreativität um ganze 60 Prozent! Sind lange Spaziergänge nicht möglich, sollten Sie aufstehen und zumindest etwas im Raum umhergehen.

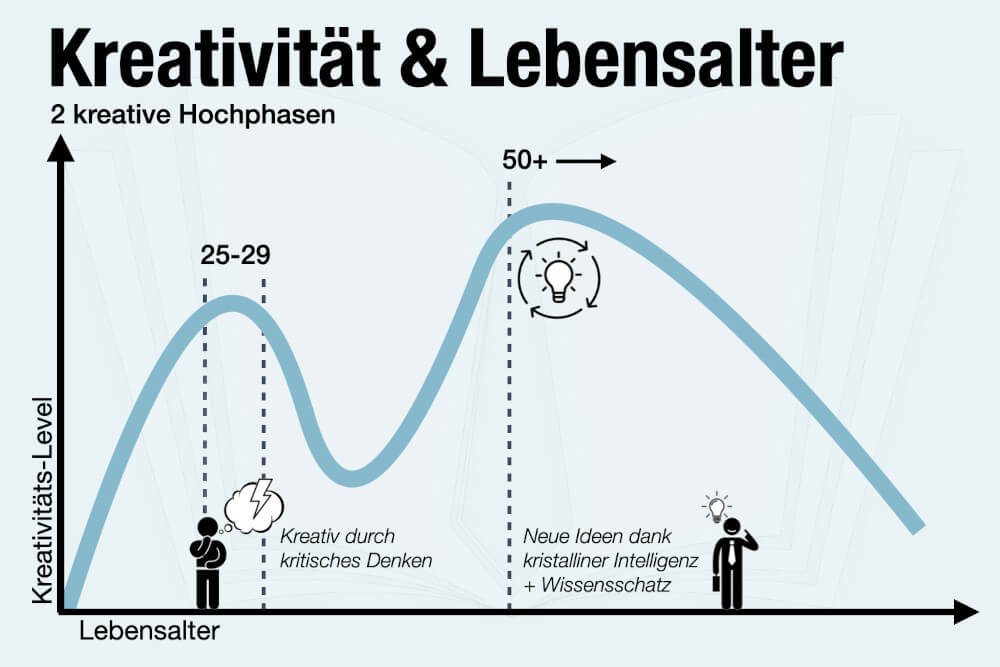

Kreativität erreicht erst mit 50 einen Höhepunkt

Forscher an der Ohio State Universität fanden heraus: Die kreative Hochphase im Leben tritt erst mit über 50 Jahren auf. Das über Jahre aufgebaute Wissen (siehe: kristalline Intelligenz) wird genutzt, um neue Ideen zu entwickeln und fördert kreative Gedanken.

Ein zweiter Höhepunkt der Kreativität liegt zwischen 25 und 29 Jahren. Der Unterschied: Hier wird vorhandenes Wissen hinterfragt. Sie blicken über den Tellerrand, die Innovation entsteht durch kritische Auseinandersetzung.

Beispiele: Was zeichnet kreative Menschen aus?

Ist Kreativität angeboren? Die Mehrheit der Wissenschaftler sagt: Es gibt eine starke Korrelation zwischen Kreativität und Intelligenz. Aber Gene sind nicht alles!

Laut Teresa Amabile machen kreative Fähigkeiten allein noch lange nicht kreativ. Auch Menschen denen weniger dieser Eigenschaften in die Wiege gelegt wurden, können enorm kreativ sein. Es sind vor allem diese fünf Merkmale kreativer Menschen:

- Offenheit

Kreative Menschen besitzen eine große Offenheit und Neugier. Diese spiegeln sich in Persönlichkeitsmerkmalen wie Experimentierfreudigkeit, Wissbegierde und einem breiten Allgemeinwissen. - Spontaneität

Kreativität ist oft verbunden mit Spontanität. Diese wird nicht impulsiv ausgelebt, sondern künstlerisch kanalisiert: Sie probieren neue Wege, um nicht in festgefahrenen Bahnen zu denken. Dazu gesellt sich oft Humor, um die Leichtigkeit zu bewahren. - Flexibilität

Anpassungsfähigkeit und geistige Flexibilität sind zentral für Kreativität. Kreative Menschen wechseln die Perspektive und betrachten Probleme aus neuen Blickwinkeln. Kurz: Kreative Menschen besitzen Improvisationstalent. - Risikofreude

Kreative Menschen sprudeln nur so vor Ideen. Sie probieren allerdings auch viele verschiedene Dinge aus, sodass sie teils als exzentrisch wahrgenommen werden. Ihre Kreativität speist sich aus den Risiken, die sie eingehen. Das stört und bremst sie nicht. Sie haben den Mut, Neues auszuprobieren und denken eher unkonventionell. - Selbstbewusstsein

Oft werden kreative Menschen von außen als „anders“ oder gar „verrückt“ wahrgenommen. Für Betroffene kein Problem: Sie haben ein gesundes Selbstbewusstsein, das sie von der Meinung anderer unabhängig macht. Einige genießen sogar die Aufmerksamkeit und stehen im Rampenlicht.

Download: Was kreative Menschen auszeichnet

Was andere dazu gelesen haben