Definition: Was ist Brainstorming?

Brainstorming (deutsch: Gedankensturm) ist eine Kreativitätstechnik zur Ideenfindung. Beim Brainstorming wird zunächst ein „Sturm der Ideen“ ausgelöst und diese ungeordnet und ungefiltert gesammelt – ohne Zensur und Bewertung. Das passiert erst im zweiten Schritt.

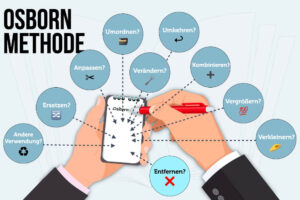

Entwickelt wurde die Brainstorming Methode bereits 1939 von dem US-Werbefachmann Alex F. Osborn (siehe: Osborn-Methode). Der Management-Theoretiker Charles Hutchison Clark modifizierte die Methode 1958 bis zur Form, wie wir sie heute kennen. Seinen Namen bekam das Brainstorming durch Osborns Zitat: „Using the brain to storm a problem.“

Brainstorming auf Deutsch

Deutsche Synonyme für die Brainstorming-Methode sind Ideensturm, Gedankensturm, Gedankenaustausch oder Ideenfindungsprozess. Teils werden im Deutschen auch die Begriffe „Kopfsalat“ oder „Denkrunde“ genutzt.

Brainstormen braucht 2 Phasen

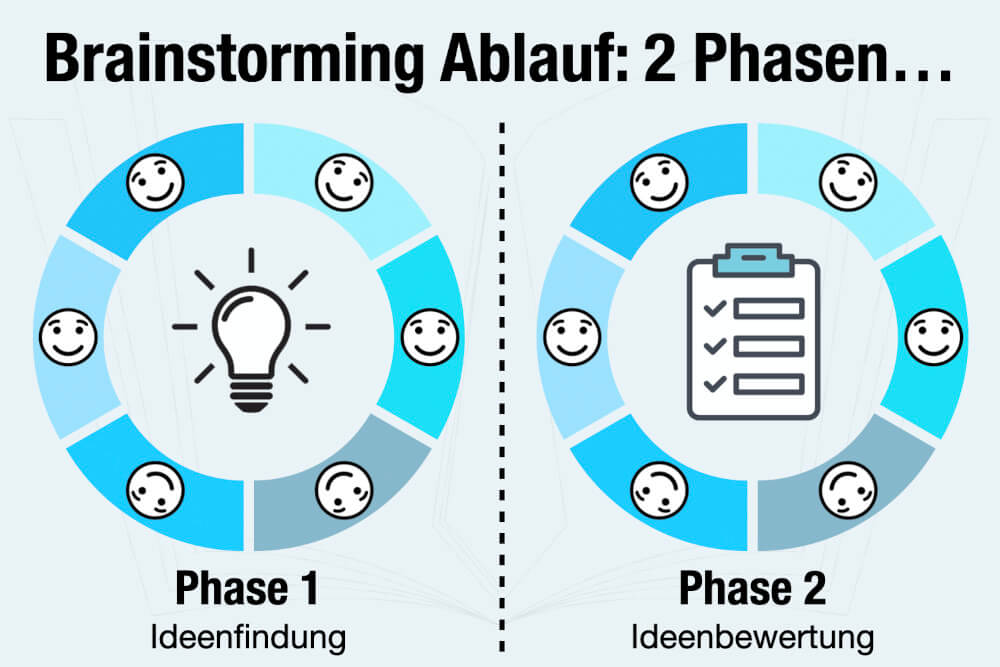

Egal, ob Sie mit Kollegen im Meeting ein Brainstorming veranstalten oder für sich alleine brainstormen: Die Brainstorming Methode besteht laut Definition immer aus zwei Phasen:

-

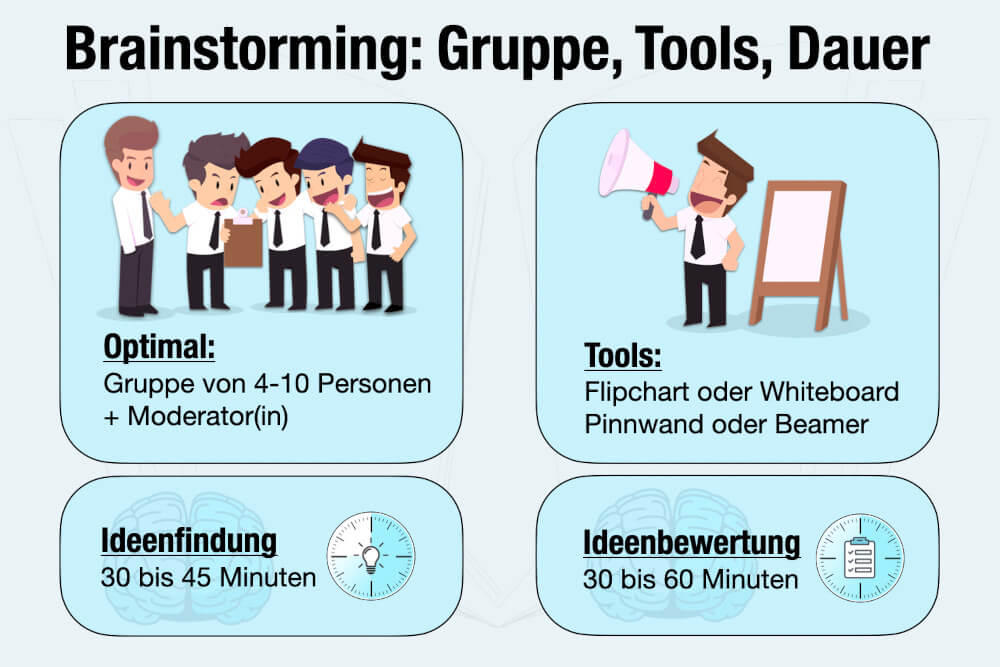

Ideenfindung (30-45 Minuten)

Zuerst kommt das Brainstorming, der ungefilterte Gedankenaustausch. Für einen festgelegten Zeitraum werden von allen Teilnehmern Ideen gesammelt. Jeder Gedanke ist erlaubt, jede Bewertung verboten.

-

Ideenbewertung (30-60 Minuten)

Aus dem Pool der Ideen werden nun die besten gesammelt. Erst jetzt dürfen die Vorschläge analysiert, sortiert und bewertet werden. Ziel ist, am Ende eine Liste mit den vielversprechendsten Lösungen und Einfällen zu erhalten.

Brainstorming Methoden

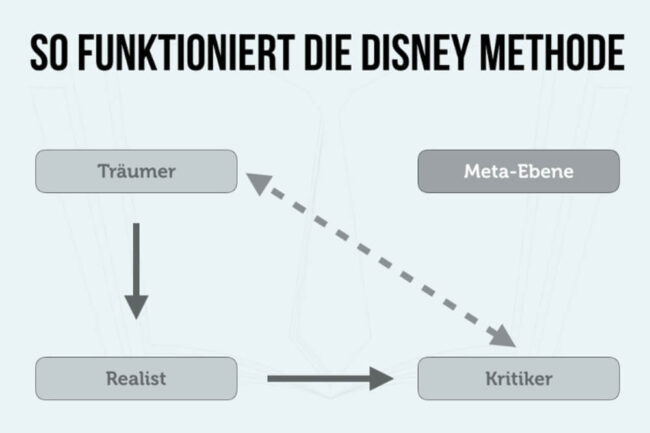

Neben dem klassischen Brainstorming gibt es inzwischen zahlreiche Methoden, mit denen ebenfalls der Einfallsreichtum und die Kreativität gefördert wird – zum Beispiel die Walt-Disney-Methode.

Wir stellen die bekanntesten Brainstorming Methoden vor. Die Reihenfolge ist alphabetisch und enthält keinerlei Wertung. Welche Methode Sie wählen, hängt stets vom zu lösenden Problem ab:

ABC Methode

Auf einem Flipchart werden untereinander alle Buchstaben des Alphabets von A bis Z aufgelistet. Nun werden Ideen zum übergeordneten Thema des Brainstormings gesammelt – mit dem Ziel, zu jedem Buchstaben mindestens einen Vorschlag zu finden (bitte nicht mit der ABC Analyse verwechseln!).

Brainwriting

Beim Brainwriting werden die Ideen nicht sofort in der Gruppe zusammengetragen. Alle Teilnehmer notieren diese zunächst schriftlich und alleine auf einem Zettel. Anschließend werden die Notizen in der Gruppe reihum weitergereicht und jeder Teilnehmer kann die Vorschläge mit eigenen Ideen erweitern und ergänzen.

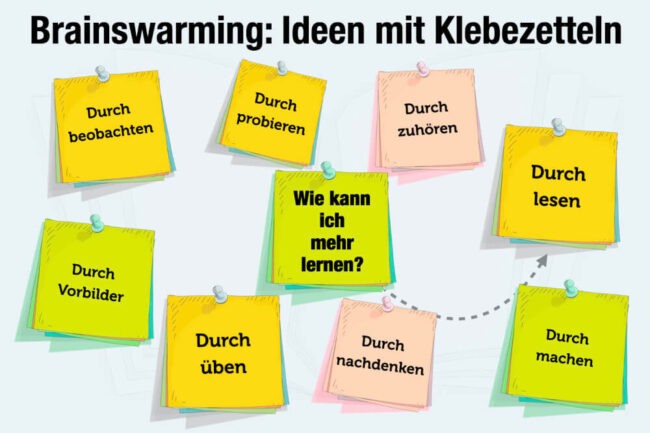

Brainswarming

Auch das Brainswarming verzichtet auf eine lautstarke Ideensammlung. Stattdessen schreibt jeder für sich seine Ideen auf ein Post-It. In der zweiten Phase werden die Notizen an eine Pinnwand geheftet, miteinander verknüpft, weitergesponnen und ergänzt. So dominieren nicht nur Extrovertierte die Diskussion, und es werden die Lösungen von allen gehört.

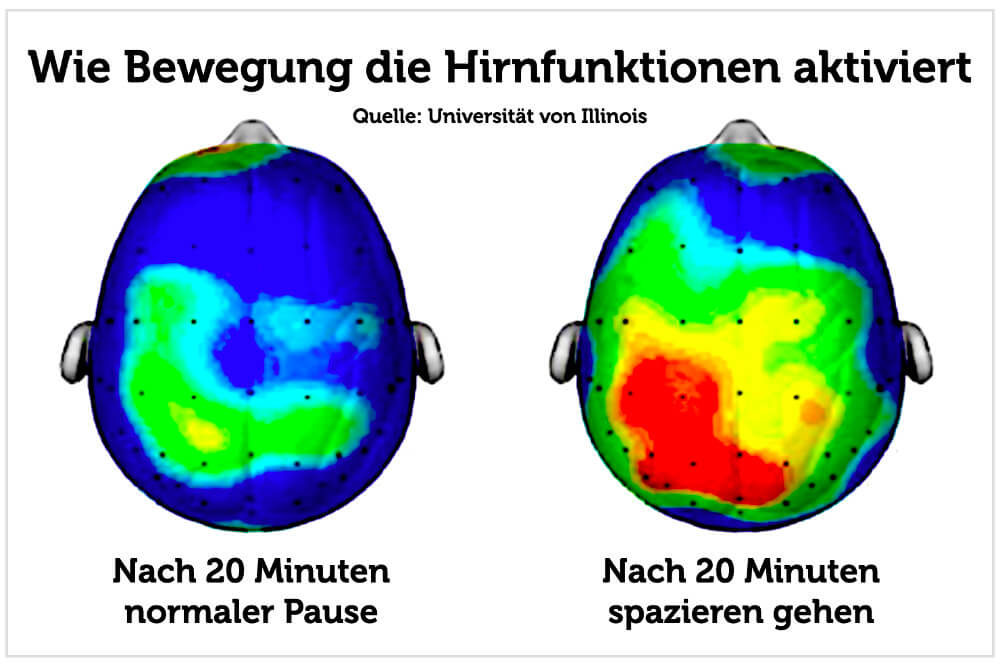

Brainwalking

Bewegung macht kreativ. Das ist der Grundgedanke hinter Brainwalking: Statt am Meetingtisch zu grübeln, werden in einem großen Raum oder auf einer Etage Flipcharts zur Ideensammlung verteilt. Die Teilnehmer spazieren dann einzeln oder in kleinen Gruppen (2-3 Personen) zu den Stationen und schreiben dort ihre Ideen auf. Stehen dort andere Kollegen, werden die Vorschläge gemeinsam diskutiert, weitergedacht und ergänzt.

Figure Storming

Das Figure Storming regt dazu an, Probleme aus einer anderen Perspektive zu sehen. Dazu wird eine nicht anwesende Person benannt, die den Teilnehmern aber bekannt ist – zum Beispiel der Projektleiter oder Prominenter. Die Frage lautet dann: „Wie würde diese Person das Problem lösen?“ (siehe auch: Raikov Methode).

Kopfstand-Methode

Nutzen Sie die Kopfstand-Methode, wenn das klassische Brainstorming nicht weiterhilft. Dabei wird die typische Problemlösung auf den Kopf gestellt: Statt zu fragen „Welche Idee hat die besten Aussichten auf Erfolg?“ fragen Sie: „Was klappt auf keinen Fall?“ Oft kommt Sie über den Umweg eines Worst-Case-Szenarios zur richtigen Strategie.

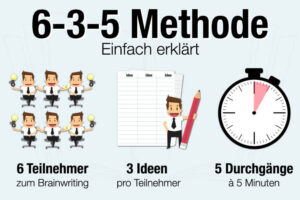

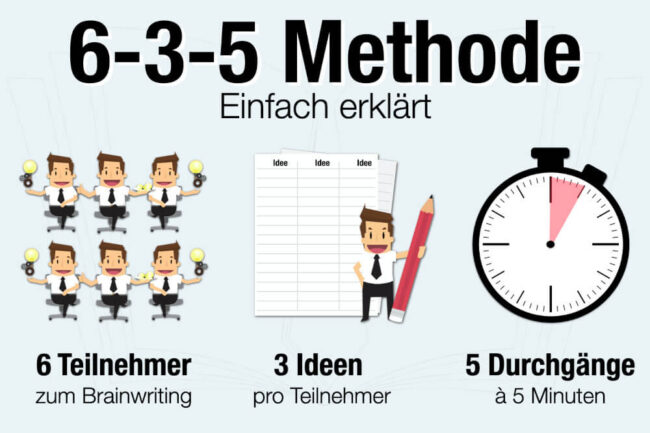

Methode 635

Eine spezielle Form des Brainwriting ist die Methode 635. Mithilfe der 6-3-5-Methode können innerhalb kurzer Zeit mehr als 100 Ideen generiert werden. Der Name ist Programm: 6 Teilnehmer schreiben zu Beginn jeweils 3 Ideen auf ein Blatt und geben diese Ideenblätter anschließend 5 Mal weiter. So hat jeder Teilnehmer jedes Blatt einmal gelesen und die Vorschläge mit eigenem Input ergänzt.

Provokationstechnik

Bei der Provokationstechnik werden stellen Sie alles infrage: Naturgesetze oder Tatsachen werden bewusst verfälscht, übertrieben, umgekehrt. Beispiel: „Unser Budget beträgt ab sofort 5 Millionen Euro!“ Das provoziert den Geist und sorgt für ungewöhnliche Einfälle. Die Herausforderung der Methode besteht allerdings darin, hinterher sinnvolle und umsetzbare Strategien abzuleiten.

Round Robin

Diese Methode soll alle Anwesenden gleichmäßig an der Ideenfindung beteiligen. Bei dieser Brainstorming Form gibt es eine festgelegte Reihenfolge: Die Teilnehmer sitzen im Kreis und tragen der Reihe nach ihre Ideen vor. Erst wenn alle einmal dran waren, beginnt die Runde von vorne. Ausreden vom Typ „Mir fällt gerade nichts ein.“ gelten nicht. Jede(r) muss etwas sagen.

Starbursting

Das Starbursting nutzt Fragen, um sich der Lösung anzunähern. Dazu werden nicht sofort Vorschläge gemacht, sondern Fragen rund um das zentrale Thema gesammelt. Die sechs Kategorien der Brainstorming-Methode lauten: Wer? Was? Wann? Wo? Wie? Warum? So wird das Thema von allen Seiten beleuchtet und wichtige Aspekte für die Lösung werden deutlich.

Stufenleiter

Nach einer gemeinsamen Einleitung verlassen bis auf zwei Teilnehmer alle den Raum. Die beiden Verbleibenden beginnen das Brainstorming und erarbeiten erste Ideen. Nach einigen Minuten kommt ein weiterer Teilnehmer dazu und präsentiert seine Gedanken dazu. Anschließend diskutieren alle drei die Ideen. Nach demselben Schema kommen mit der Zeit weitere Teilnehmer einzeln dazu, stellen Ideen vor diskutieren alle gesammelten Lösungen mit der Gruppe. Die Stufenleiter soll individuelles Denken fördern und verhindern, dass die ersten Ideen das weitere Vorgehen zu stark beeinflussen.

Brainstorming alleine, persönlich nutzen

Viele Brainstorming Methoden können Sie ebenso für sich alleine anwenden und so ihrer Kreativität auf die Sprünge helfen. Eine Tipp-Sammlung dazu finden Sie in diesem PDF, das Sie sich kostenlos herunterladen können:

Brainstorming Regeln: 4 Grundgesetze

Brainstorming als Methode ist zunächst einfach. Jeder kann mit dem Gedankensturm sofort loslegen. Die Praxis zeigt aber: Ohne ein paar Regeln funktioniert die Brainstorming Methode nur suboptimal.

Die Gründe: Den Teilnehmern sind Problem und Fragestellung unklar, es fehlen zeitliche Grenzen und ein Moderator oder niemand traut sich, querzudenken oder auch mal „schwachsinnige Ideen“ zu äußern.

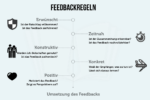

4 Regeln für erfolgreiches Brainstorming

-

Keine Kritik

Jede Idee – egal, wie verrückt – ist zunächst willkommen! Während der Ideensammlung sind Totschlagargumente strikt verboten. Das beinhaltet verbale und nonverbale Kritik gleichermaßen (mit den Augen rollen, seufzen).

-

Masse statt Klasse

Ziel eines Brainstormings ist eine möglichst große Anzahl von Ideen zu finden und zu sammeln: Je mehr, desto besser – Quantität vor Qualität!! Auch wenn Sie den perfekten Geistesblitz wollen oder DIE zündende Idee suchen: Begrenzen Sie die Vorschläge nicht. Oft entstehen aus dem Wirrwarr die besten Lösungen.

-

Kein Copyright

Beim Weiterspinnen fremder Ideen gibt es keinen Urheberschutz oder „Das war meine Idee!“ Ziel im Brainstorming ist, als Team die beste Lösung zu finden. Alle arbeiten daran gemeinsam. Sobald Teilnehmer mit großem Ego fürchten, dass die Lorbeeren für ihre Vorschläge von Kollegen geerntet werden, funktioniert die Methode nicht mehr.

-

Divergent Denken

Freies Assoziieren, Abschweifen, Spinnen und Fantasieren ist erwünscht. Beim divergenten Denken gehen Sie Probleme unkonventionell an oder übertragen Strategien aus völlig fremden Bereichen. Brainstorming soll die Kreativität anregen und neue Gedankengänge fördern. Dabei gibt es keine Limits!

Brainstorming Vor- und Nachteile

Wie jede Methode und Kreativitätstechnik hat auch das Brainstorming Vorteile und Nachteile…

Vorteile |

Nachteile |

| ✚ Kaum Vorbereitung ✚ Einfache Durchführung ✚ Gute Gruppendynamik ✚ Ungewöhnliche Lösungen ✚ Viele Ideen in kurzer Zeit |

✖ Hemmt Schüchterne ✖ Fördert Extrovertierte ✖ Angst vor Blamage ✖ Moderation erforderlich ✖ Viel Nachbereitung |

Typische Anwendungsbereiche des Brainstormings sind Marketing und Werbung, Produktentwicklung und Design sowie Eventmanagement, Musik oder Medienbranche. Die Methode kommt immer dann zum Einsatz, wenn Kreativität und ungewöhnliche Lösungen gesucht werden.

Brainstorming Techniken: 6 Erfolgsfaktoren + Tipps

Neben den Grundregeln sorgen ein paar bewährte Brainstorming Techniken für einen reibungslosen Ablauf. Sonst bleibt die Kreativtechnik ein Sturm im Wasserglas:

- Klima schaffen

Die Kraft des kollektiven Gedankenaustauschs liegt darin, dass alle ungehemmt lossprudeln können. Wer Angst vor Rüge, Wertung oder Kritik hat, verschweigt seine Ideen. Schaffen Sie daher ein neutrales, wertungsfreies Klima für alle. Auszeichnungen für die beste Idee wirken kontraproduktiv. Ebenso Silodenken. - Vielfalt nutzen

Holen Sie möglichst unterschiedliche Menschen ins Brainstorming, um Ideen aufzuwirbeln (siehe: Diversität). Dabei können alle von der Vielfalt lernen, Ressentiments abbauen und der bunte Mix sorgt für mehr Gruppendynamik. - Prozess moderieren

Je komplexer das Problem, je größer die Gruppe, desto mehr benötigt das Brainstorming eine Moderation. Hauptaufgabe ist, Denkfreiheit zu erhalten und Vielredner oder Kritiker zu beschränken. Ebenso sollten stillere Teilnehmer ermutigt werden. - Ideen visualisieren

Vorschläge sollten sichtbar gesammelt werden – an einer Pinnwand oder als Mindmap. So werden mehr Sinne stimuliert und Gedanken gehen nicht verloren. - Zeit beschränken

Brainstorming-Sitzungen sollten stets begrenzt werden, mindestens die Sturmphase („Ideenfindung“). Eine Dauer von 30-45 Minuten hat sich bewährt. Für die Bewertungsphase („Ideenbewertung“) sollten Sie 30-60 Minuten ansetzen. Deadlines verhindern das Ausufern und sorgen für greifbare Ergebnisse am Ende. - Ideen umsetzen

Der Unterschied zwischen einem Ideenfeuerwerk und einer Innovation ist die Umsetzung. Brainstorming fördert Kreativität – aber daraus müssen Prototypen folgen. Ohne Nachbereitung verkommt die Methode sonst zum Kaffeekränzchen und wirkt demotivierend: Wer merkt, dass von seinen Ideen nichts realisiert wird, stellt das Denken irgendwann ein.

Warum einen Brainstorming Moderator?

Der Moderator hat beim Brainstorming eine große Bedeutung und Verantwortung: Er soll motivieren, stimulieren, fokussieren, strukturieren und den Überblick behalten. Sonst kann das Meeting schnell an bizarre Slapstick erinnern…

Professionelle Moderatoren sind zur Neutralität verpflichtet und übernehmen folgende Aufgaben:

- Brainstorming vorbereiten (Agenda)

- Ziel transparent machen

- Regeln nennen und auf Einhaltung achten

- Alle zu Wort kommen lassen

- Brainstorming-Prozess lebendig halten

- Bewertung strukturieren

- Ergebnis dokumentieren

Was ist ein typischer Brainstorming Ablauf?

Brainstormen in der Gruppe ist im Grunde einfach und folgt einem typischen Ablauf:

1. Begrüßung

Der Moderator begrüßt alle Teilnehmer und erklärt das Ausgangsproblem, das Ziel und den Ablauf der Brainstorming-Session.

2. Committment

Die Teilnehmer werden mit den zwei Phasen und vier Regeln vertraut gemacht und stimmen diesen zu.

3. Brainstorming

Mittels unterschiedlicher Methoden sprudeln die Ideen, die auf einem Flipchart oder einer (digitalen) Pinnwand gesammelt werden. Der Moderator sorgt dafür, dass die Atmosphäre offen und kreativ bleibt.

4. Analyse

Es folgt die Ideenbewertung und Diskussion. Die Vorschläge und Gedanken werden analysiert, sortiert und die besten davon ausgewählt – zum Beispiel durch Punktevergabe. Der Moderator sorgt dafür, dass die Abstimmung fair und konstruktiv bleibt.

5. Umsetzung

Die Ergebnisse werden schriftlich dokumentiert. Entweder werden diese noch weiter ausgearbeitet oder schon Teams zur Umsetzung benannt.

Was andere dazu gelesen haben

- Kreative Orte: Bessere Ideen finden

- Anders denken: 6 clevere Tipps für mehr Ideen

- Ideenmanagement: Vom Wissen aller profitieren