Kreativraum: Ein Ort für Innovationen

Vorgesetzte fordern Kreativität vom Team regelrecht ein. Das ist nachvollziehbar, aber nicht zielführend. „Ich erwarte nach der Mittagspause drei bis fünf Vorschläge, wie wir neue Kunden gewinnen!“ Ein solcher Druck wird zwar zu Ideen bringen – gute und innovative Vorschläge lassen sich so aber nicht erzwingen.

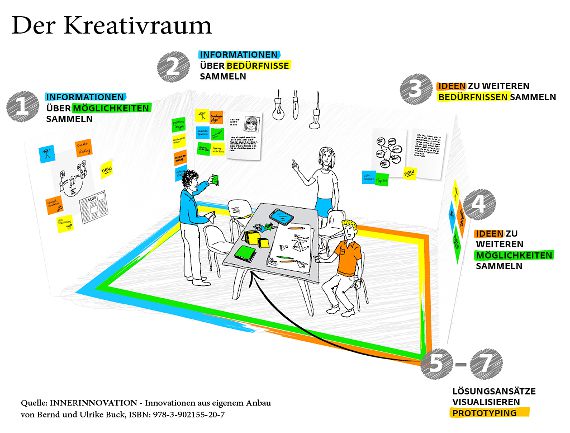

Stattdessen müssen Unternehmen kreative Prozesse fördern. Ein Kreativraum soll das optimale Umfeld für kreative, innovative und gleichzeitig lösungsorientierte Ideen schaffen. Das ist idealerweise ein eigener Raum oder abgetrennter Bereich – doch auch eine dafür eingerichtete Wand oder im kleinen Format ein Flipchart kann ausreichen.

Gestaltung eines Kreativraums

Die wichtigste Voraussetzung für einen Kreativraum: Mitarbeiter müssen Ideen und Gedanken visualisieren können. Das können Skizzen, Zeichnungen oder andere Formen sein. Welche Variante gewählt wird, hängt von der Arbeitsweise des Teams ab – der Raum sollte dies unbedingt ermöglichen, um Vorschläge, Zusammenhänge und Prozesse abzubilden.

Wie der Kreativraum in der Praxis aufgebaut und eingesetzt wird, weiß Autor und Berater für Innovationsmanagement Bernd Buck, der dazu das Buch „InnerInnovation“ geschrieben hat. Er sagt: Stellen wir uns einen wirklichen Raum vor. Dieser wird idealerweise in fünf Zonen gegliedert: Die vier Raumecken, welche den vier Quadranten für die gemeinsame Orientierung am Sinn zugeordnet werden, und die Raummitte, in der ein Bereich für das sogenannte Prototyping geschaffen wird.“

10 Schritte, um einen Kreativraum optimal zu nutzen

Einmal mit diesem grundsätzlichen Aufbau gegliedert, kann der Kreativraum für anhaltende Ideenfindung zu verschiedenen Themen genutzt werden. Ob neues Projekt, innovative Verbesserung interner Prozesse oder allgemein kreative Vorgänge: Der Kreativraum bietet die Rahmenbedingung für schöpferische Prozesse. Wie das funktioniert, hat Bernd Buch in zehn Schritten zusammengefasst:

1. Informationen über Möglichkeiten sammeln

Im ersten Schritt werden die vorhandenen Möglichkeiten geklärt. Wer sind wir? Was können wir? Die Antworten zeigen bereits das vorhandene Potenzial. Es ist hilfreich, das eigene Wissen und die Kompetenzen zu visualisieren. So sehen alle Beteiligten die eigenen Stärken und können diese bestmöglich einbringen.

2. Informationen über Bedürfnisse

Werden Ideen für Kunden entwickelt, müssen deren Bedürfnisse und Erwartungen genau geklärt werden. Nur so kann ein klares Ziel definiert werden. Das Vorgehen gilt auch für alle anderen Prozesse: Sollen intern Ideen entwickelt werden, müssen Erwartungen und Ziele ebenso eindeutig formuliert werden.

3. Ideen zu Bedürfnissen

Stellen Sie sich die Frage: Welche weiteren Bedürfnisse gibt es, die nicht kommuniziert wurden? Kunden oder Vorgesetzte sind sich selbst nicht immer sich, was genau die Erwartungen sind. Im Kreativraum können Sie weiter ins Detail gehen. Beispiel: Wie wird ein neues Produkt genutzt? Welche Vorteile soll es bieten? Was kann die Nutzererfahrung verbessern? So lassen sich zusätzliche Wünsche aufdecken.

4. Ideen zu Möglichkeiten

In diesem Bereich des Kreativraums landen alle Ideen und spontane Assoziationen zu den Möglichkeiten. Sie müssen keine fertigen und vollständigen Losungsansätze formulieren. Was Sie oder ein anderes Teammitglied als interessante Option empfinden, wird hier festgehalten. Wichtige Grundregeln: Es wird zunächst nichts ausgeschlossen, abgeblockt oder schlechtgeredet. Sammeln Sie umfangreiche Möglichkeiten und Vorschläge (siehe: Brainstorming).

5. Lösungen finden

Alle nötigen Rahmenbedingungen sind geschaffen. Jetzt geht es um konkrete Lösungsansätze. Hilfreich sind Fragen wie: Wie genau kann ein Bedürfnis erfüllt werden? Was muss dafür gegeben sein? Nutzen Sie Visualisierung für alle Lösungsideen. Beschränken Sie sich dabei nicht auf einen oder zwei Ideen. Je mehr Ansätze Sie entwickeln, umso besser. Nicht jeder Vorschlag muss gleich perfekt sein. Eine Bewertung und Entscheidung erfolgt erst im nächsten Schritt.

6. Auswerten und Entscheiden

Sie haben verschiedene Ansätze überlegt – nun müssen Sie eine Entscheidung treffen. Auf welche Möglichkeit wollen Sie sich konzentrieren? Die gewählte Option muss verschiedene Kriterien erfüllen: Sie muss die Ziele und Erwartungen möglichst gut erfüllen können und mit den vorhandenen Mitteln realisierbar. Das gilt für das Budget, die vorhandene Deadline und die allgemein realistische Umsetzung. Eine ideale Vorstellung bringt nichts, wenn diese in der Praxis nicht möglich ist.

7. Prototyping

Das Prototypen ermöglicht einen möglichst genauen Check der entwickelten Ideen. Idealerweise entwickeln Sie dafür einen tatsächlichen Prototypen entwickeln. Das muss kein völlig ausgereiftes und perfektes Ergebnis sein. Doch schon solch ein Probemodell zeigt schnell erste Fehler, Probleme und Schwierigkeiten. Diese lassen sich dann frühzeitig korrigieren. Ein wichtiger Grundsatz: Scheitern ist erlaubt. Klappt etwas nicht, wird daraus gelernt, um es beim nächsten Ansatz besser zu machen.

8. Testing

Jede Idee durchläuft verschiedene Testphasen. Sowohl intern als auch extern wird der Ansatz genau geprüft und möglichst bis ins Detail unter die Lupe genommen. Nicht jeder Test muss gleich ein voller Erfolg sein. Jedes Feedback bietet Verbesserungsmöglichkeiten und optimiert den anfänglichen Gedanken. Wichtige Frage im Testing sind: Was funktioniert gut? Wo gibt es Schwierigkeiten? Wie reagieren potenzielle Kunden auf einen Vorschlag? Nach den Anpassungen wird das Testing wiederholt, bis das gewünschte Ergebnis erreicht ist.

9. Präsentieren

Selbst die beste Idee muss am Ende überzeugend präsentiert werden – gegenüber dem Kunden, dem Chef oder einem anderen Auftraggeber. Die Präsentation muss die Aufmerksamkeit des Zuhörers binden und leicht verständlich erklären, warum genau dieser Vorschlag die Ziele und Erwartungen bestmöglich erfüllt. Visualisierungen und ein möglicher Prototyp helfen bei der Überzeugungsarbeit.

10. Feiern und Lernen

Im Kreativraum wurde eine erfolgreiche Idee entwickelt – von der anfänglichen Aufgabenstellung und Ideensammlung bis zur Umsetzung. Das ist ein Grund zur Freude, aber auch Zeitpunkt für einen Lernprozess. Was haben Sie aus dem Projekt gelernt? Wie konnte das Ziel erreicht werden? Welche Schlüsse ziehen Sie für das nächste Vorhaben? Welche Fragen waren besonders hilfreich? So entstehen neues Wissen und neue Fähigkeiten, die in Zukunft helfen.

Was andere dazu gelesen haben