Definition: Was ist eine Deadline?

Der englische Begriff Deadline beschreibt eine festgesetzte Abgabetermine für die Fertigstellung einer Aufgabe. Deutsche Synonyme dazu sind Stichtag, Galgenfrist oder Abgabefrist. Deadlines sind typisch in der Projektarbeit oder in Redaktionen, kommen aber auch häufig im Arbeitsalltag zum Einsatz. Jeder Mitarbeiter kennt Sätze vom Chef wie „Das muss bis Dienstag fertig sein“ oder „Um 17 Uhr brauche ich das auf meinem Schreibtisch…“

Solche Termine sind wichtig, wenn das Ergebnis für einen Kunden rechtzeitig fertig sein muss oder auf Grundlage der Aufgabe weitere Schritte erfolgen müssen. Synonym zur Deadline sind die Begriffe Abgabetermin, Frist, Stichtag oder Ultimo. Aus dem Englischen wörtlich übersetzt könnte man auch von Galgenfrist reden.

Vorteile: Darum sind Deadlines gut

Gibt der Chef oder der Kunde eine Deadline vor, rollen Arbeitnehmer erst einmal genervt mit den Augen. Dabei haben Abgabefristen und feste Termine für Ergebnisse einige Vorteile:

-

Sie sorgen für einen reibungslosen Ablauf

Manchmal braucht es Deadlines, damit alles funktioniert. Zum einen erwarten Kunden, dass die Ergebnisse zum vereinbarten Termin fertig sind – aber auch intern ist es wichtig, dass die Zahnränder ineinandergreifen. Wenn das gesamte Team auf die Arbeit eines Kollegen wartet, kommt es zu Problemen. Durch Abgabetermine wird genau das verhindert.

-

Sie steigern die Motivation

Ein fester Zeitpunkt, zudem Sie eine Aufgabe abschließen müssen, steigert die Motivation ungemein. Unbegrenzte Zeit lädt zum Trödeln ein. Wenn Sie wissen „Bis Freitag um 14 Uhr muss ich fertig sein“, können Sie sich aufraffen und effizient arbeiten.

-

Sie setzen Prioritäten

Im Job gibt es viel zu tun – wenn Sie eine Deadline haben, wissen Sie automatisch, wo die Prioritäten liegen. Das sorgt für mehr Struktur und Organisation im Arbeitsalltag. Statt überall ein bisschen weiterzuarbeiten, können Sie sich auf das Wichtigste konzentrieren.

-

Sie schaffen Erfolgserlebnisse

Wenn Sie eine Deadline einhalten und die geforderte Leistung in der vorgegebenen Zeit erfüllen, ist es jedes Mal ein Erfolgserlebnis. Das steigert Ihr Selbstbewusstsein und sorgt für mehr Spaß bei der Arbeit.

Haben Deadlines auch Nachteile?

Nicht jede Deadline ist zwangsläufig positiv – das gilt aber vor allem dann, wenn diese falsch gesetzt wurde. Lässt sich eine Aufgabe gar nicht in der vorgeschriebenen Zeit erledigen, sorgt es für großen Stress und Frust. Bei Wiederholungen kann es sogar zu Selbstzweifeln führen. Schließlich erleben Sie immer wieder, dass Sie die Vorgaben nicht einhalten können und haben das Gefühl, nicht gut oder schnell genug zu sein.

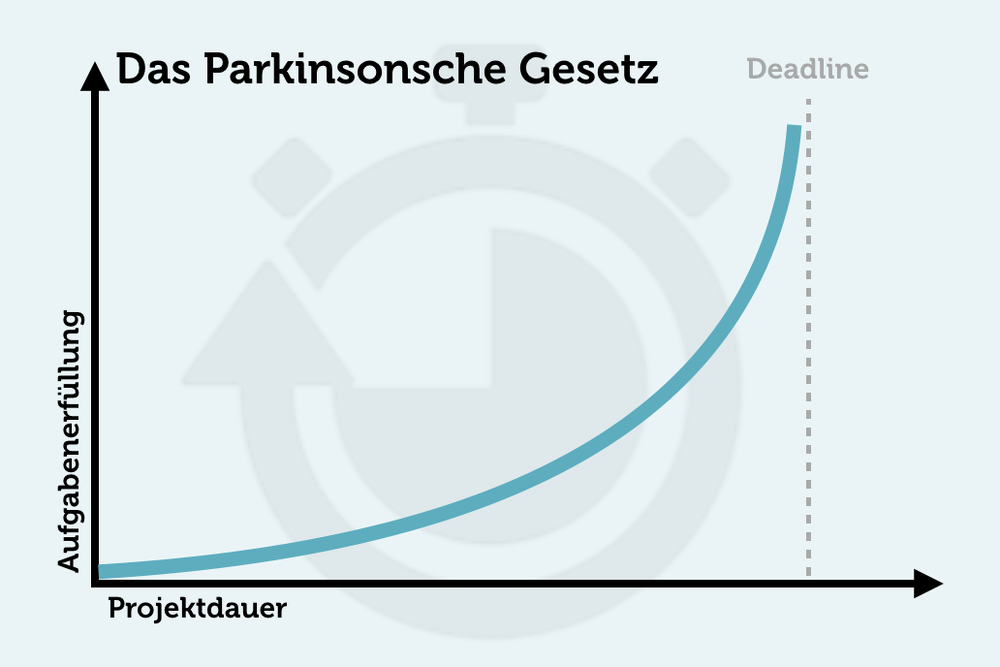

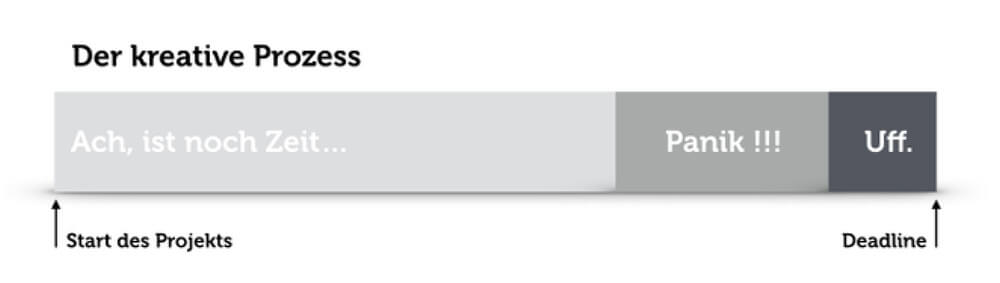

Parkinson’sche Gesetz: Deadlines werden ausgereizt

Es gibt viel zu tun, die Zeit wird knapp, doch am Ende schaffen Sie es gerade rechtzeitig – kennen Sie dieses Gefühl? Oft klappt es auf den letzten Drücker. Bei Projekten im Job, der Hausarbeit an der Uni oder auch der Klausur. Der erste Gedanke: Die knappe Deadline konnte ich kaum halten. Dabei ist das genaue Gegenteil der Fall: Gerade wegen der Deadline waren Sie genau zu diesem Zeitpunkt fertig.

Dazu passt das bekannte Bonmot: Ich leide so lange an Motivationsmangel, bis der Zeitmangel kommt. Wird die Deadline gesetzt, neigen die meisten zur Prokrastination. Mit so viel Zeit braucht man nicht sofort anzufangen. Wir schieben auf, bis es fast schon zu spät ist. Dann strengen wir uns umso mehr an, um die Frist doch noch einzuhalten. Wissenschaftlich ist das Phänomen als Parkinson’sches Gesetz oder auch Edwards-Gesetz bekannt. Danach gilt:

Arbeit dehnt sich in genau dem Maß aus, wie Zeit für ihre Erledigung zur Verfügung steht (und nicht in dem Maß, wie komplex sie tatsächlich ist).

Abgabetermine sind dein Freund

Das Phänomen zeigt auch, dass Sie Deadlines brauchen. Je näher Sie dem Ziel kommen, desto mehr strengen Sie sich an. Fehlt dieser Endpunkt, kommt das zusätzliche Engagement vielleicht nie. Fehlende Deadlines sorgen deshalb für Frust, weil Sie nie fertig werden und nicht schaffen, was Sie sich vorgenommen haben. Sie zweifeln an Ihrer Leistungsfähigkeit, dasSelbstwertgefühl sinkt und der Erfolg leidet. Das kann bis zu Minderwertigkeitsgefühlen führen.

2 Arten von Aufschiebern

Deadlines sind der natürliche Feind des Aufschiebens. Aber warum schieben wir Aufgaben überhaupt vor uns her? Psychologen unterscheiden dabei zwei Arten von Menschen:

- Erregungsaufschieber

Diese Menschen reagieren erst auf Druck und genießen den Kick, den die knappe Frist am Ende mitbringt. Typisch sind Sätze wie „Ich arbeite erst unter Druck wirklich gut“ oder „Dann bin ich besonders kreativ…“ - Vermeidungsaufschieber

Der zweite Typ leidet unter Versagensangst. Er meidet den Leistungsdruck, der mit einer Aufgabe verbunden ist und schiebt diese deshalb auf. Dafür findet er jederzeit eine passende Ausrede.

Deadline überschritten: Was sind die Gründe?

Trotz vieler Vorteile und psychologischen Effekten werden immer wieder Deadlines überschritten. Zum Termin ist ein Projekt nicht fertig und es wird nach einem Verantwortlichen gesucht. Aber warum wird eine Deadline nicht eingehalten? Dafür kann es verschiedene Gründe geben:

- Zu kurze Deadline

Ein häufiger Grund für die Überschreitung sind von Anfang an zu knapp bemessene Deadlines. Alles soll möglichst schnell fertig sein, doch fehlt eine realistische Einschätzung des Arbeitsaufwands, sind Fristen schlicht nicht einzuhalten. - Kurzfristige Änderungen

Sie kümmern sich um die Aufgaben, doch plötzlich kommt der Chef oder Kunde mit einem dringenden Änderungswunsch. Viel Zeit ist bereits vergangen, einige Arbeit war umsonst. Wird der Abgabetermin dann nicht angepasst, wird er überschritten. - Problematische Umsetzung

Bei der Umsetzung kann es immer zu Problemen kommen. Unpünktliche Lieferanten, krankheitsbedingte Ausfälle, technische Probleme… Häufen sich diese Umstände, werfen sie den Zeitplan aus der Bahn. - Unklare Zielsetzungen

Vielleicht wird genug Zeit eingeplant, doch es fehlt die genaue Zielsetzung. So wird am Ende ein Ergebnis präsentiert, das nicht den Erwartungen entspricht – und nachgebessert werden muss. Dafür bleibt dann meist keine Zeit mehr und die Deadline ist längst vorbei.

8 Strategien für den Umgang mit Deadlines

Deadlines müssen nicht in Torschlusspanik enden, damit alles kurz vor Schluss fertig wird. Das funktioniert oft, sorgt aber auch für stressige Phasen – und bei Fehleinschätzungen zu Problemen, weil der Abgabetermin nicht eingehalten wird. Wir zeigen deshalb 8 Strategien, damit Sie in Zukunft Deadlines besser nutzen:

1. Konsequenzen verdeutlichen

Manche Termine können auf keinen Fall verschoben werden, weil die Projekte wichtige Kunden und große Umsätze betreffen. Nicht immer ist es so dramatisch, doch das Überschreiten anderer Deadlines ist mit Konsequenzen verbunden. Diese sollten offen kommuniziert werden. Hilfreich ist eine Liste mit Gründen, warum Aufgaben zur vorgegebenen Zeit fertig sein müssen. So wissen alle Projektteilnehmer zu jeder Zeit, was auf dem Spiel steht. Das steigert den Respekt vor den Terminen und sorgt dafür, dass rechtzeitig losgelegt wird.

2. Deadlines verknüpfen

Verbinden Sie Deadlines mit spezifischen Tätigkeiten, anstatt bloß nackte Terminlisten herauszugeben. Ein Beispiel: Verkünden Sie nicht nur „Abgabe am 9. September“, sondern „Präsentation & Besprechung der Ergebnisse im Konferenzraum am 9. September“. Das motiviert und fordert indirekt dazu auf, gute Ergebnisse zu liefern – niemand möchte dann mit leeren Händen dastehen. Gleichzeitig zeigen verknüpfte Aufgaben noch einmal genau, was zu tun ist.

3. Prioritäten setzen

Bei jeder Deadline muss klar sein: Was hat absolute Priorität? Bei jeder Aufgabe gibt es Kernziele, die unbedingt erfüllt werden müssen – und zusätzliche Bonusanforderungen, die schöne Pluspunkte sind. Diese Zusatzarbeiten werden von Kunden und Vorgesetzten geschätzt, dürfen aber nicht dafür sorgen, dass die Deadlines für Kernziele verfehlt wird. Erst wenn die priorisierten Ziele erfüllt sind und noch Zeit bleibt, können Sie an den Zusatznutzen denken.

4. Probleme einkalkulieren

Trotz bester Planung gilt: Probleme sind meist nur eine Frage der Zeit. Vieles lässt sich nicht vorhersehen oder ausschließen. Damit unerwartete Schwierigkeiten nicht jede Deadline ruinieren, sollten Sie Unannehmlichkeiten einplanen. Schauen Sie, was bei vergangenen Projekten schiefgelaufen ist und passen Sie den Zeitplan entsprechend an. Wenn Sie die wahrscheinlichsten Verzögerungen berücksichtigen, legen Sie realistischere Termine fest.

Als Faustregel kann das Hofstadter’schen Gesetz helfen – eine Weiterentwicklung des Parkinson’schen Gesetzes. Es besagt: Vorgänge brauchen in der Regel fast doppelt so lange für ihre Erledigung, als geplant. Sie sollten also zwischen 50 und 100 Prozent der geplanten Zeit noch einmal als Zeitpuffer draufrechnen.

5. Luftschlösser ablehnen

Es ist schwierig, weil Unternehmen und Selbstständige Geld verdienen und Kunden gewinnen wollen, doch gilt: Kann ein Projekt nicht in der vom Auftraggeber gewünschten Zeit erledigt werden, nehmen Sie es gar nicht erst an. Ein unmögliches Projekt hat nur negative Auswirkungen: Überforderung, schlechtes Betriebsklima, Frust und Demotivation. Zudem gibt es weitere Probleme mit dem Kunden, der das Ergebnis nicht zum Wunschtermin bekommt. Verhandeln Sie einen längeren Zeitraum oder lehnen Sie die Anfrage ab, falls das nicht möglich ist.

6. Schnelligkeit einschätzen

Für einen richtigen Umgang mit Deadlines müssen Sie wissen: Wie lange brauchen Sie für unterschiedliche Aufgaben? Können Sie eine gute Präsentation in zwei Stunden erstellen oder brauchen Sie vier? Brauchen Sie mehrere Tage für den Jahresbericht oder ist dieser an einem Tag fertig? Wenn Sie das eigene Tempo kennen, können Sie sich die Arbeitszeit richtig einteilen. Außerdem können Sie den Projektleiter informieren, wenn dieser für manche Aufgaben zu wenig Zeit bemessen hat.

7. Zwischenfristen einbauen

Statt nur eine große Deadline zu nutzen, sollten Sie Zwischenfristen, Mini-Deadlines, Meilensteine oder Checkpunkte einführen. Das sorgt für dauerhaft hohe Motivation und bringt das Projekt kontinuierlich voran. Zudem lassen sich große Aufgaben in kleinere Schritte zerteilen, wodurch die Umsetzung leichter gelingt. Weiterer Vorteil: Wenn etwas schiefläuft, können Sie frühzeitig eingreifen und die Probleme lösen, ohne das gesamte Vorhaben zu verzögern. Die Zwischenziele sind eine regelmäßige Kontrolle des Fortschritts.

8. Erwartungen einschränken

Zum richtigen Umgang mit Deadlines gehört eine wichtige Theorie aus dem Management: Aus den drei Wunschgedanken „billig“, „perfekt“ und „schnell“ lassen sich im Rahmen eines Projekts maximal zwei gleichzeitig erfüllen. Zur Verdeutlichung:

- Eine billige und perfekte Zielerfüllung wird (wenn überhaupt möglich) sehr lange dauern.

- Eine perfekte und schnelle Bearbeitung kostet viel Geld.

- Eine billige und schnelle Erfüllung wird keine perfekten Ergebnisse liefern.

Die Erwartungen müssen an das Zusammenspiel von Budget, Zeitreserven und Qualität angepasst werden.

Was andere Leser dazu gelesen haben

- Zeitmanagement: Was Sie wirklich erfolgreicher macht

- Selbstorganisation lernen: Mehr Ordnung, bessere Ergebnisse

- Jetzt-ist-es-auch-egal-Effekt: Besser ohne Druck

- Eat that Frog: Besseres Zeitmanagement ganz einfach

- Zeitplanung: So gewinnen Sie mehr Zeit am Tag