Was ist Edwards Gesetz? Einfach erklärt

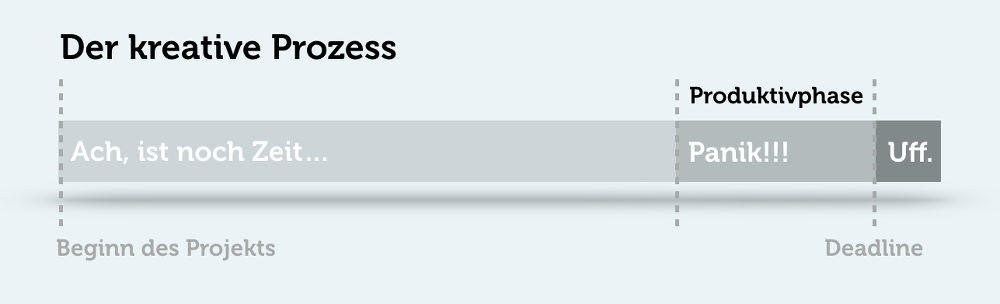

Edwards Gesetz beschreibt das Phänomen der Torschlusspanik und -produktivität. Salopp erklärt es, warum wir uns umso mehr engagieren, Zeit investieren und uns anstrengen, je näher die die Deadline rückt. Jeder kennt das: Am Anfang gibt es Zeit satt, und die wirkt auf uns wie eine Einladung zum Schlendrian und zur Prokrastination. Je knapper die Zeit aber wird, desto mehr Energie und Kreativkräfte können wir auf einmal mobilisieren.

Typische Beispiele für Edwards Gesetz sind das Lernen für Klausuren, die Vorbereitung für ein Referat oder eine Präsentation für ein Projekt und sogar die Jobsuche.

Warum heißt Edwards Gesetz „Edwards“ Gesetz?

Benannt wurde Edwards Gesetz nach seinem Entdecker Edward A. Murphy. Dessen Nachnamen kennen die meisten eher durch ein anderes, ebenfalls nach ihm benanntes Gesetz: Murphys Gesetz (engl. „Murphys Law“). Kurz: „Alles, was schief gehen kann, wird auch schiefgehen.“

Edwards Gesetz versus Parkinson’sche-Gesetz

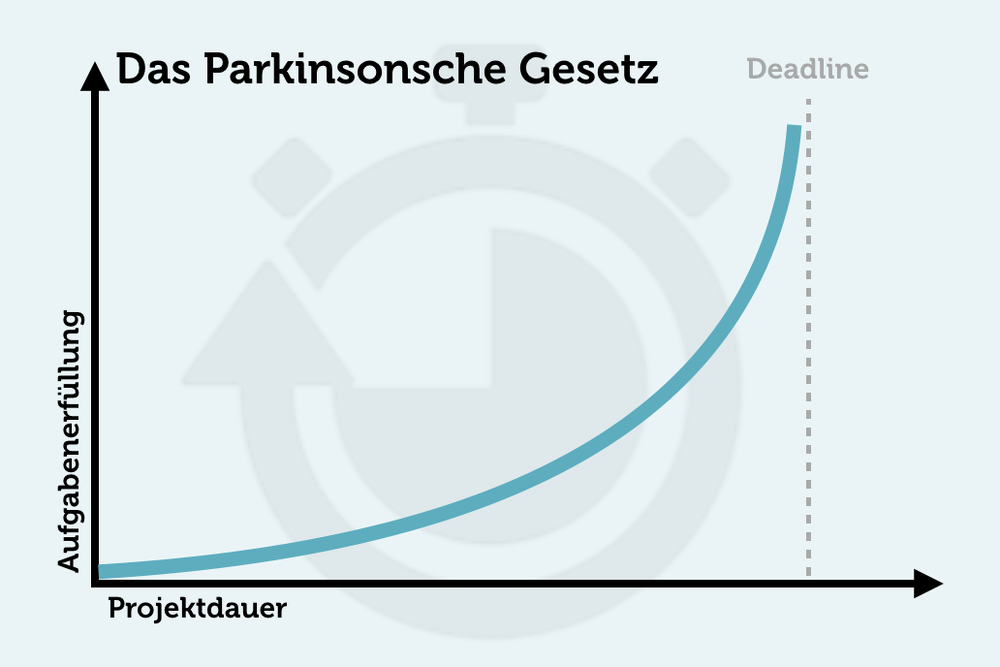

Eng verwandt mit Edwards Gesetz ist das sogenannte Parkinsonsche Gesetz, das auf den britischen Soziologen Cyril Northcote Parkinson zurückgeht. Das Parkinsonsche-Gesetz besagt, dass sich Arbeit in genau dem Maß ausdehnt, wie Zeit für ihre Erledigung zur Verfügung steht.

Einfach ausgedrückt: Wenn Sie für eine Aufgabe 5 Tage zur Verfügung haben, werden Sie 5 Tage brauchen; haben Sie zur Erledigung aber nur 2 Tage, brauchen Sie auch nur 2 Tage. Es sei denn, die Zeitspanne ist völlig unrealistisch gewählt.

Beide Gesetze basieren auf der Beobachtung, dass uns ein Zeitüberschuss eher unproduktiv macht und enge Limits eher die Produktivität steigern.

Wie kann ich Edwards Gesetz produktiv nutzen?

Was sich zunächst nach einem psychologischen Defekt und Plädoyer für die menschliche Faulheit anhört, lässt sich im Alltag durchaus produktiv nutzen. So ist der Effekt, der hinter Edwards Gesetz steckt durchaus nützlich – bei der Führung von Mitarbeitern ebenso wie im Selbstmanagement. Drei Beispiele…

1. Limits setzen

Planen Sie die Zeit für eine Aufgabe oder ein Projekt möglichst realistisch ein, sodass Sie vorab weniger davon vertrödeln. Aber Achtung: Der Trick funktioniert nicht, um die Trödelei am Anfang grundsätzlich zu umgehen. Edwards Gesetz lässt sich durch Selbstbetrug nicht aushebeln. Vielmehr führt das Vorgehen nur zu noch mehr Stress, da in kürzerer Zeit mehr geleistet werden muss. Entscheidend ist allein, dass Sie sich realistische Limits setzen.

2. Selbstdisziplin üben

Wer sich dabei ertappt, regelmäßig erst zum Ende der Deadline produktiv zu werden, sollte an seiner Selbstdisziplin arbeiten. Limits helfen nur, wenn Sie diese auch einhalten – sonst kommt es zum Jetzt-ist-es-auch-egal-Effekt. Begegnen Sie dem Problem durch ein strafferes Selbstmanagement und striktes Zeitmanagement. So verteilen Sie die Arbeit gleichmäßiger und kommen zum Schluss weniger unter Druck.

3. Meilensteine definieren

Wer von sich weiß, dass er oder sie sich erst zum Ende hin mehr anstrengt, sollte große Projekte oder Aufgaben in kleine Teilabschnitte zerlegen und für diese Meilensteine kürzere Intervalle und Mini-Deadlines setzen. So erzeugen Sie vor jedem Abschluss eines Teilabschnitts einen eigenen Produktivitätsschub – und Edwards Gesetz wird zu Ihrem wertvollen Verbündeten für mehr Erfolg.

Edwards Gesetz und der Goal-Gradient-Effect

Ein weiterer enger Verwandter Effekt zu Edwards Gesetz ist der sogenannte Goal-Gradient-Effect. Hinter dem sperrigen Anglizismus steckt ebenfalls die Erkenntnis, dass wir uns umso mehr anstrengen, je näher wir dem Ziel kommen.

Entdeckt hat den Goal-Gradient-Effect der Verhaltensforscher Clark Hull schon im Jahr 1932. Bis heute machen sich diesen Effekt vor zahlreiche Fitness-Trainer oder Coaches zunutze, wenn Sie uns anfeuern und sagen: „Komm, einer geht noch!“ In dem Wissen, dass die Strapaze gleich vorbei ist, setzen wir nochmal ungeahnte Energiereserven frei. Kurz vor dem Finale und Klimax geben wir nochmal alles…

Der Goal-Gradient-Effect im Marketing

Genutzt wird der Goal-Gradient-Effect allerdings auch im Marketing. Dort wirkt die Psychologie dahinter besonders stark. Erst kürzlich entlarvte ein Forscherteam um Ran Kivetz von der amerikanischen Columbia Universität eine perfide Masche rund um diese Endzeit-Euphorie – mithilfe von Bonus- oder Treuekarten.

Wir alle kennen diese Punktesysteme und Rabatt-Sammelkarten, Motto: „Kaufe zehn Kaffee – und bekomme einen Kaffee umsonst.“ Diesmal allerdings gaben die Forscher Bonuskarten aus, auf denen schon zwei Treuepunkte klebten. Dafür mussten die Teilnehmer jedoch zwölf Punkte sammeln. Der Abstand war also gleich: immer noch zehn Punkte bis zum Bonus-Kaffee. Weil aber schon zwei Treuepunkte auf der Karte klebten, schien das Ziel psychologisch näher. Effekt: Die Testkunden wurden gieriger und kauften mehr Kaffee. Die vorhandenen Treuepunkte wirkten wie ein Verkaufsturbo.

Was andere dazu gelesen haben