Definition: Was ist das Selbstwertgefühl?

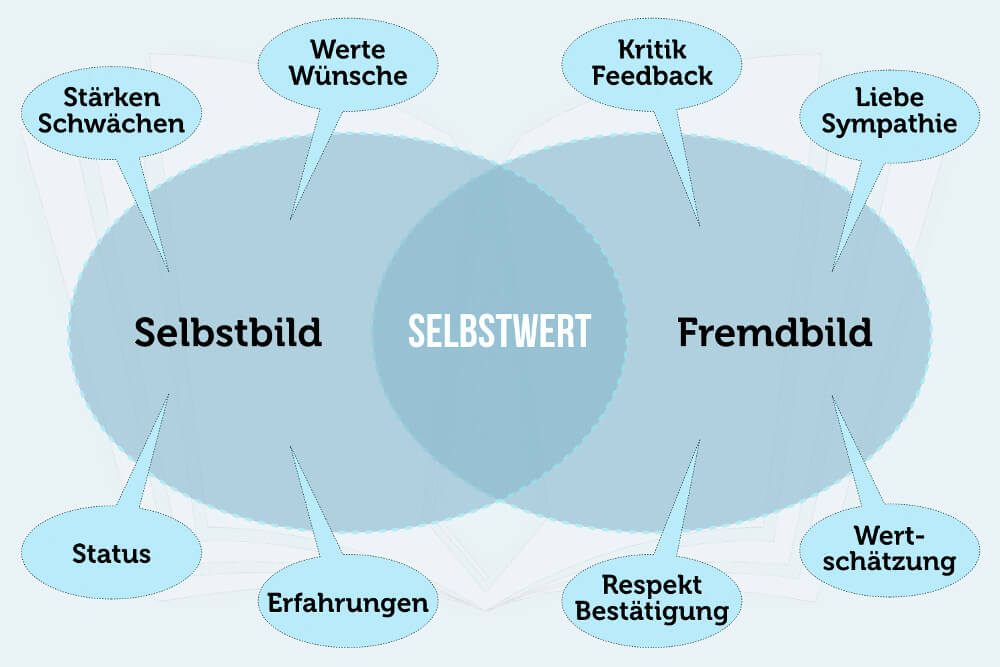

Selbstwertgefühl (Englisch: Self Esteem) bezeichnet in der Psychologie das implizite, subjektive Empfinden für den Wert der eigenen Person. Die Bewertung des Selbstwerts wird maßgeblich davon beeinflusst, wie Menschen ihre Eigenschaften und Fähigkeiten beurteilen und sich selbst in dem Moment wahrnehmen. Diese Gefühle wirken sich wiederum auf das Verhalten aus.

- Menschen mit hohem und gesundem Selbstwertgefühl glauben grundsätzlich an sich, fühlen sich in schwierigen Situationen den Herausforderungen gewachsen und zeigen ein selbstbewusstes Auftreten.

- Menschen mit niedrigem Selbstwertgefühl leiden oft unter der Angst zu versagen, können schlecht vertrauen, haben Scham- und Schuldgefühle und sind mit sich stets unzufrieden (z.B. Body Shaming). Psychologen sprechen auch von einer „Störung des Selbstwertgefühls“, wenn übermäßige Selbstkritik hinzu kommt.

„Von allen Urteilen, zu denen wir im Leben kommen, ist keines so wichtig, wie das über uns selbst“, schreibt die Autorin Gerlinde Unverzagt. Die Art und Weise, wie wir uns selbst beurteilen, der Bezug zur eigenen Person wirkt sich darauf aus, ob wir im Job erfolgreich sind, ob wir eine glückliche Beziehung führen und wie wir mit Herausforderungen umgehen.

Das Selbstwertgefühl funktioniert wie ein innerer Schutzschild: Es ist untrennbar verbunden mit dem Glauben an die eigenen Möglichkeiten. Den größten Feind tragen wir in uns selbst – den größten Freund aber genauso!

Selbstwertgefühl Synonym

Häufige Synonyme für Selbstwertgefühl sind: Selbstannahme, Selbstbewusstsein, Selbstachtung, Selbstvertrauen, Selbstsicherheit, Selbstliebe, Eigenwert, Ich-Stärke, Selbstgewissheit, Selbstwertschätzung, Selbstüberzeugung oder Stolz.

Unterschied: Selbstwertgefühl oder Selbstbewusstsein?

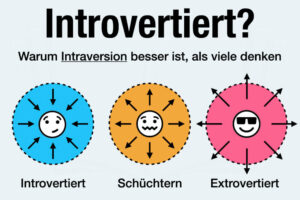

Beide Begriffe – Selbstwertgefühl und Selbstbewusstsein – werden oft in einem Atemzug genannt und sind enge Verwandte. Doch es gibt Unterschiede:

Selbstbewusstsein

Selbstbewusstsein (oder Selbstvertrauen) beschreibt das Vertrauen oder das Bewusstsein für die eigenen Stärken und Fähigkeiten. Daraus entsteht ein starker Selbstglaube, der uns mutiger macht und Herausforderungen suchen und meistern lässt. Wir glauben an die eigene Selbstwirksamkeit – und daran, dass wir schaffen, was wir uns vornehmen.

Selbstwertgefühl

Selbstwertgefühl hat dagegen mehr mit Selbstwahrnehmung, Selbstakzeptanz und dem eigenen Selbstbild zu tun: Es beschreibt eine wertschätzende Haltung uns selbst gegenüber: Wir sind unser eigener Freund und in der Lage, uns zu lieben – mit allen Unzulänglichkeiten, Macken und Marotten.

Ein wesentlicher Unterschied ist: Das Selbstvertrauen, kann variieren – je nach Aufgabe und Situation. Der Selbstwert hingegen sollte stets stabil sein – unabhängig von außen, unseren Leistungen und Erfolgen oder den Zuschreibungen durch andere.

Psychologie: Wie entsteht ein geringes Selbstwertgefühl?

Ein schwaches oder labiles Selbstwertgefühl hat seine Ursache häufig in der Kindheit. Die Eltern spielen dabei eine wichtige Rolle: Sie sind die ersten, die uns vermitteln, dass wir ein wertvoller und gewollter Mensch sind, der geliebt wird – egal, was wir tun, anstellen oder leisten.

Fehlt diese bedingungslose Liebe in der Kindheit und werden Kinder häufig verspottet oder bloßgestellt, nimmt der Selbstwert Schaden. Die Betroffenen entwickeln dann kein Selbstwertgefühl, sondern stattdessen Minderwertigkeitsgefühle und die Überzeugung, nicht gut genug zu sein. Sie glauben, eigene Bedürfnisse zählen nicht und sie müssen vor allem die Erwartungen anderer erfüllen, um etwas wert zu sein.

Selbstwertgefühl Beispiel

Menschen, die sich nicht akzeptieren können, haben oft Probleme, stabile Beziehungen zu führen, leiden unter starken Selbstzweifeln und sabotieren sich teils selbst.

„Wenn wir nicht an uns selbst und unseren Wert glauben – weder daran, dass wir wirksam, noch grundsätzlich gut, noch liebenswert sind –, wird die Welt in der wir leben, ein furchterregender und kalter Ort“, schreibt zum Beispiel der kalifornische Psychotherapeut Nathaniel Branden.

Geringes Selbstwertgefühl Symptome

Ein geringes oder kein Selbstwertgefühl zeigt sich an verschiedenen Symptomen. Dazu gehören zum Beispiel:

- Unsicherheit, Schüchternheit

- Selbstzweifel, Selbstkritik

- Abwerten eigener Stärken oder Erfolge

- Zukunfts- und Versagensängste

- Nicht Nein sagen können

- Ständiges Vergleichen mit anderen

- Ertragen von Erniedrigungen

- Unentschlossenheit

- Ignorieren eigener Bedürfnisse

Glaubenssätze, die unser Selbstwertgefühl sabotieren

Typische, negative Glaubenssätze (sogenannte Affirmationen), die Menschen mit geringem Selbstwertgefühl kennzeichnen, lauten:

- „Ich bin nicht gut, klug, schön genug.“

- „Ich tauge zu nichts.“

- „Ich habe das nicht verdient.“

- „Ich bin zu alt dafür.“

- „Ich könnte scheitern.“

- „Es ist wichtig, was andere über mich denken.“

- „Ich habe sowieso keine Chance.“

- „Keiner mag mich.“

- „Ich bin ein Opfer meiner Umstände.“

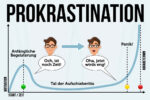

Die Folgen von geringem Selbstwertgefühl

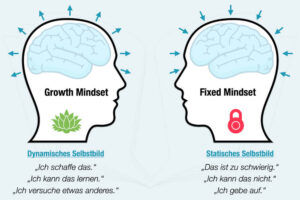

Wer sich das immer wieder einredet, glaubt irgendwann, dass es stimmt. Gedanken haben ungeheure Macht. Der Effekt ist: Wir bleiben unter unseren Möglichkeiten, vergeuden unser Potenzial, und es entsteht ein Teufelskreis: Aus Angst zu scheitern, setzen wir uns keine Ziele mehr, erreichen folglich auch weniger, was wiederum die Annahme bestätigt, ein Versager zu sein…

Viele werden so zu Opfern einer Gehirnwäsche, der sie sich selbst unterzogen haben: Im Zeitalter der Massenmedien vergleichen wir uns ständig mit dem Unvergleichlichen: den gepimpten Bildern auf Instagram, der perfekten Welt in Social Media und dem Erfolg der auf Linkedin. Das aber spornt nicht an, „sondern blockiert“, warnt Norbert Bolz, Medienprofessor an der TU Berlin. Unser Selbstwert wird abhängig von Follower-Zahlen, von Likes und vom Zuspruch anderer. Ein fragwürdiges Fundament.

Selbstwertgefühl Test: Wie denke ich über mich?

Falls Sie sich bei Ihrem eigenen Selbstwertgefühl unsicher sind (erstes Anzeichen!), können Sie dieses kurz testen: Haken Sie direkt online im Browser an, welche der Aussagen auf Sie zutrifft:

- Ich bin nicht glücklich mit meinem Körper.

- Ich finde mich oft klein, dumm, unperfekt.

- Die Meinung anderer über mich ist mir wichtig.

- Es ist mir ein Bedürfnis, Erwartungen zu erfüllen.

- Ich kritisiere mich häufig selbst.

- Ich vergleiche mich stark mit anderen.

- Es fällt mir schwer, mich durchzusetzen.

- Kritik nehme ich meistens persönlich.

- Ich finde andere viel klüger und erfolgreicher.

- Mit Konflikten und Kritik kann ich schlecht umgehen.

- Ich sagen oft „Ja“, obwohl ich „Nein“ meine.

Auflösung

Haben Sie bei mehr als 3 Aussagen einen Haken gesetzt, sollten Sie weiterlesen. Ihre Selbstwertgefühl könnte eine Stärkung vertragen…

Übungen: Wie kann ich mein Selbstwertgefühl stärken?

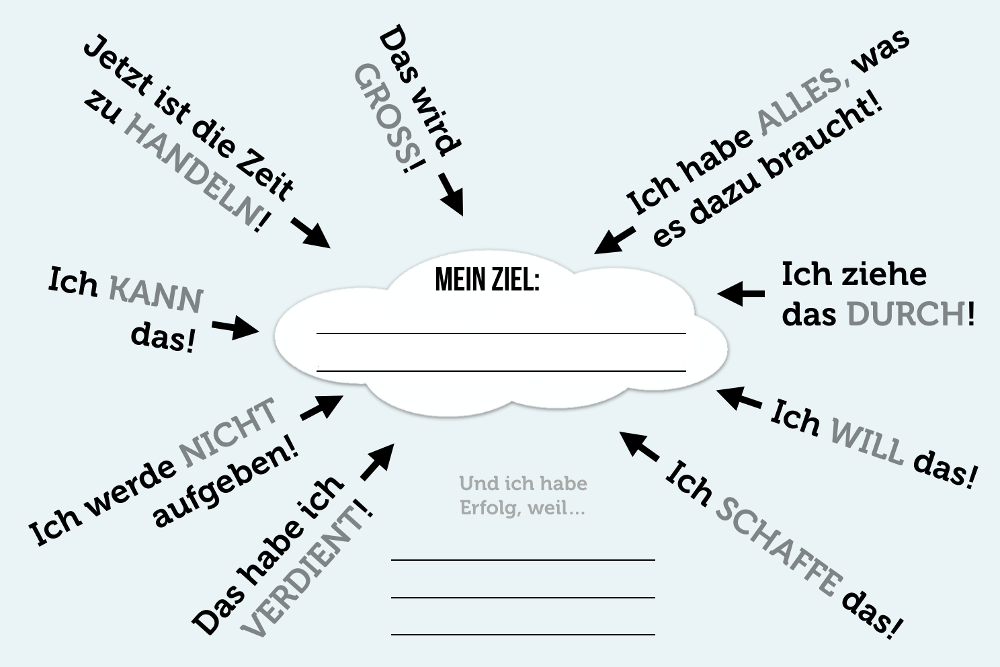

Für unser Selbstwertgefühl sind wir – wie der Name sagt – selbst verantwortlich. Damit ist Selbstwert eine Frage des (eigenen) Maßstabs. Ausschließlich. Wer sich das bewusst macht, ist einen großen Schritt weiter. Erfolg strahlen wir zwar aus, Glanz und Glorie beginnen aber immer im Inneren.

Das klingt vielleicht nach Li-La-Laune-Geschwurbel, ist aber wahr. Nahezu alle großen Persönlichkeiten eint, dass sie uneingeschränkt an sich selbst und ihren Wert glaubten. Das war nichts, was ihnen in die Wiege gelegt wurde: Sie mussten es lernen. Und das kann jeder andere auch! So stärken Sie Ihr Selbstwertgefühl:

1. Hören Sie auf, sich zu vergleichen

Sich permanent mit anderen zu messen, ist ein sicherer Weg ins Unglück. Nichts fördert Selbstzweifel so sehr wie der ständige Vergleich: Warum bin ich nicht so? Warum kann ich das nicht auch? Manche kommen gar zu dem Schluss, dass sie das nicht verdient hätten. Bullshit! Ihr Leben ist ein Geschenk und Glück kann man sich nicht verdienen! Ihr Selbstwert ist nicht relativ, etwas sehr persönliches und komplett unabhängig davon, was andere haben oder erreicht haben. Seien Sie Ihr eigener Maßstab!

2. Konzentrieren Sie sich auf Ihre Talente

Jeder Mensch hat Talente und kann etwas! Machen Sie sich Ihre Stärken bewusst und halten Sie sich regelmäßig vor Augen, was Sie alles können und im Leben schon erreicht haben. Falls Ihnen nichts einfällt, fragen Sie Familie, Freunde, Kollegen!

3. Nehmen Sie Komplimente an

In seiner berühmten Antrittsrede sagte Nelson Mandela: „Es ist unser Licht, nicht unsere Dunkelheit, das uns am meisten erschreckt. Wir fragen uns: Wer bin ich, um brillant, großartig, talentiert und kraftvoll zu sein?“ Gerade diese Zweifel quälen viele Menschen: Erhalten sie ein Kompliment, erfolgt sofort die Abwehrreaktion: „Kann nicht stimmen!“ Die vernichtende Annahme über die eigene Person, verhindert die Selbstannahme und persönliches Wachstum. Sehen Sie in Komplimenten liebe eine Bestätigung Ihres Wertes für andere – und nehmen Sie diese an!

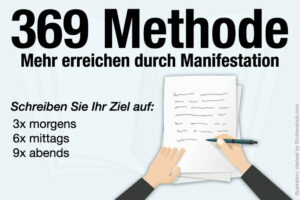

4. Sorgen Sie für Erfolgserlebnisse

Stecken Sie sich realistische Ziele und dokumentieren Sie die Fortschritte. Dadurch, dass Sie Verantwortung für sich übernehmen, stärken Sie den Glauben in Ihre Fähigkeiten. Schreiben Sie eine Art Erfolgstagebuch, um sich daran zu erinnern. Das füllt sich schneller, als Sie jetzt denken! Und bei der Lektüre und Rückschau werden Sie überrascht sein, was Sie alles bewältigen…

5. Bringen Sie den inneren Kritiker zum Schweigen

Wir Menschen sind oft unsere schärfsten Kritiker. Schuld ist nicht selten ein schädlicher Perfektionismus: Jedes Mal, wenn Sie mit sich selbst zu hart ins Gericht gehen, spricht der innere Kritiker. Der ist zwar nicht unwichtig, kann unser Selbstwertgefühl aber ebenso beschädigen. Der Trick ist, Gedanken und Realität zu trennen. Seien Sie zu sich nicht gnadenloser als zu anderen. Denken Sie wir ein guter Freund über sich – und behandeln Sie sich selbst, wie Sie auch von anderen behandelt werden möchten.

6. Pflegen Sie Kontakte zu positiven Menschen

Wer sich mit Pessimisten und Schwarzsehern umgibt, wird selbst zu einem. Dabei steigern sich viele auch noch in die ständige Kritik hinein. Am Ende fokussieren sie nur noch auf die Risiken oder negativen Aspekte. Meiden Sie toxische Menschen, die Sie nur runterziehen und umgeben Sie sich stattdessen mit positiven Vorbildern.

7. Helfen Sie Mitmenschen

Der Tipp klingt ungewöhnlich, basiert aber auf einer Studie der Psychologin Jennifer Crocker von der Universität Michigan. Sie bat Studenten einer WG, die jeweils anderen gezielt zu unterstützen und zu ermutigen. Schon bald entwickelte sich daraus nicht nur eine starke Gemeinschaft – auch das Selbstwertgefühl der Bewohner stieg. Anderen etwas Gutes zu tun, führt dazu, dass man sich selbst besser fühlt (siehe: Benjamin-Franklin-Effekt).

8. Keine Angst vor Blamagen

Schamgefühle sind nicht nur eine Reaktion auf peinliche Situationen. Dahinter steckt die Angst vor der sozialen Bewertung durch andere aufgrund eigenen Versagens. Dabei ist eine Blamage nur das, was Sie dazu machen. Dann sind Sie halt mal in den Fettnapf getreten… na und?! Passiert jedem. Gewinnen Sie an mentaler Stärke, indem Sie Ihr Selbstwertgefühl vom Fremdwert und der Anerkennung von außen befreien.

Bonus-Tipp: 7-2-1-Methode nutzen

- An 7 Tagen pro Woche suchen Sie sich mindestens eine Sache, auf die Sie stolz sind – einen Erfolg, egal, ob groß oder klein.

- An 2 Tagen pro Woche tun Sie sich selbst etwas Gutes – ohne Grund, einfach so, weil es gut tut und uns innerlich aufwertet.

- An einem Tag pro Woche wagen Sie etwas Neues und verlassen bewusst Ihre Komfortzone.

Die Methode baut gezielt das Selbstvertrauen auf und zwingt Sie dazu, Ängst zu überwinden sowie Herausforderungen zu bewältigen.

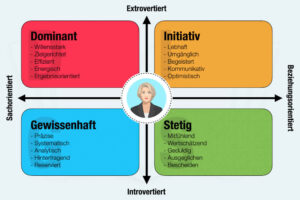

9. Lernen Sie sich besser kennen

Menschen mit starkem Selbstwertgefühl kennen sich selbst gut – mit allen Stärken und Schwächen. Vor allem wissen Sie aber auch um ihre inneren Werte. Das macht sie zufriedener und unabhängiger. Nehmen Sie sich daher am besten täglich ein paar Minuten für sich selbst Zeit – und nutzen Sie diese Quality Time zur Selbstreflexion oder Meditation. Laut Studien führt regelmäßiges Meditieren (oder Beten) zu einem deutlich höheren Wohlbefinden und Selbstwertgefühl (siehe: Metta-Meditation).

10. Machen Sie mer von dem, was Sie lieben

Das, was Sie lieben und was Ihnen gut tut, erfüllt Sie und sorgt für mehr innere Zufriedenheit. Vor allem wenn Sie dabei im Einklang mit Ihren eigenen Werten stehen. Es ist die Kluft zwischen dem, was wir tun, und dem, was wir wollen, die uns unglücklich macht. Halten Sie diese Kluft so klein wie möglich!

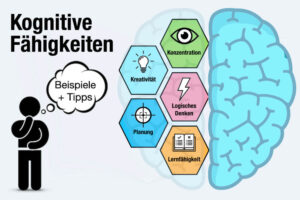

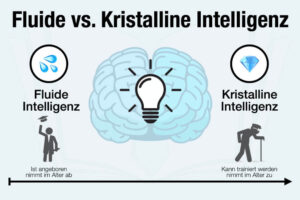

Studien zeigen, dass unser Selbstwertgefühl nur zu 40 Prozent genetisch bedingt ist – zum Beispiel durch unsere Gesundheit oder die Intelligenz. Der Großteil von 60 Prozent basiert auf unserem Umfeld und wie wir über uns selbst denken. Bedeutet: Jede(r) kann sein Selbstwertgefühl steigern und stärken.

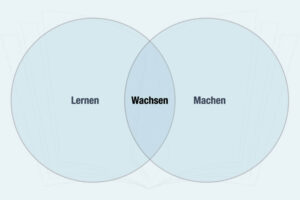

Die 3 Säulen des Selbstwertgefühls sind Selbstakzeptanz („Ich bin gut genug“), Selbstbewusstsein („Ich kenne meine Stärken“) und Selbstvertrauen („Ich schaffe das“). Mit allen drei Säulen erzeugen Sie ein stabiles Gegengewicht zu falschen Minderwertigkeitsgefühlen und kultiieren zugleich positive und aufbauende Gedanken.

Was andere dazu gelesen haben

- Selbstbestätigung: Mehr erreichen durch eigene Gedanken

- Selbstfürsorge lernen: Liste mit 19 Übungen + Beispiele