Psychologie: Was ist Stolz?

Stolz ist eine elementare Emotion, die uns angeboren und nicht anerzogen ist. Er ist Teil unseres Ich-Bewusstseins sowie Teil des sozialen Bedürfnisses nach Zugehörigkeit und Beachtung. Das Gefühl ist zudem international gleich und äußert sich in allen Kulturen durch gleichartige Gesten und Gebärden, wie zum Beispiel eine aufrechte Körperhaltung oder dem Gefühl einer großen Zufriedenheit mit sich selbst.

Der Begriff selbst stammt vom mittelhochdeutschen Adjektiv „stolt“ und bedeutet so viel wie „stattlich“ oder „prächtig“ (daher auch englisch: pride). Wer stolz ist, ist sich seines eigenen Wertes bewusst. Gesunder Stolz kann uns dazu antreiben, das Beste aus uns herauszuholen. Er belohnt ebenso, wie er beflügelt. Selbst im Ehrgeiz steckt immer auch eine gute Portion Stolz. Er kann – im negativen Fall – aber genauso zu Hochmut und Herrschsucht verführen. Zuviel Stolz tut dem Menschen nicht gut: Erst katapultierte er ihn aus dem Paradies, dann zettelte er zahlreiche Kriege und Vendettas an.

Die 2 Arten von Stolz

Dem Stolz haftet häufig ein negativer Beigeschmack an. Er wird gerne synonym mit Eitelkeit, überheblichkeit, Selbstgefälligkeit oder Arroganz verwendet. Dabei muss man hier differenzieren: In der Psychologie besitzt Stolz eine Art Januskopf – er kennt zwei unterschiedliche Formen – eine gesunde und gesellschaftlich anerkannte Form und den ungesunden bis neurotischen Stolz.

Gesunder Stolz

Gesunder Stolz (auch: authentischer Stolz) und Zufriedenheit (mit sich selbst) bilden meist eine Symbiose. Wer stolz auf etwas ist, ist das in der Regel auf Geleistetes – verbunden mit der Gewissheit, dass dies auch wirklich etwas Besonderes und Anerkennenswertes ist. Hinter diesem Stolz steckt eine große Anstrengung, vielleicht auch Entbehrung, die am Ende zu einem angestrebten Ziel geführt hat, dass auch den eigenen Werten entspricht. In der Folge können die Betroffenen stolz auf ihre Arbeit und auf sich selbst sein – ebenso wie auf ihre Talente oder die Fähigkeit, derlei Erfolge immer wieder erzielen zu können.

Ungesunder Stolz

Ungesunder Stolz (auch: anmaßender Stolz oder falscher Stolz) ist eng verwandt mit Hochmut und Überheblichkeit. Wird er verletzt, neigen Betroffene zu Empörung und Trotzreaktionen bis hin zu aggressiven Abwehrhandlungen oder gar zur Rache. Sie sinnen auf massive Genugtuung. Neurotischer Stolz wiederum kann dazu führen, dass Betroffene stolz auf etwas sind, was sie gar nicht selber geschaffen haben oder darauf, besonders destruktive Leistungen erbracht zu haben – wie es etwa bei Hatern, Trollen und Trickbetrügern der Fall ist. Sie sind stolz darauf, Menschen verbal verletzt oder diese übers Ohr gehauen zu haben.

Stolz versus Eitelkeit

Der Schweizer Professor Guy Kirsch differenziert sogar die Begriffe Stolz und Eitelkeit. Er sagt: Der eitle Mensch will, im Gegensatz zum Stolzen, auch für Eigenschaften oder Attribute bewundert werden, die er gar nicht hat. Der Stolze wiederum möchte bewundert werden, etwa weil er ein Buch geschrieben hat. Der Eitle aber erwartet die Bewunderung seiner Mitmenschen, weil ein Buch veröffentlicht worden ist, auf dessen Einband sein Name prangt.

Man könnte auch sagen: Wer eitel ist, will besser dastehen als er oder sie ist. Damit hat der Eitle viel mit dem Narzissten gemein. Beiden haftet der Hautgout des betrügerischen Mehr-Schein-Als-Sein-Antriebs an. Beide verführen zu übertriebener Selbstbehauptung und Selbstdarstellung. Somit will der oder die Eitle vor allem bewundert werden – und zwar wegen Talenten, die er oder sie an sich gerne sähe und auf die er oder sie dann besonders stolz ist:

- Körperliche Attraktivität (egal wodurch)

- Beruflicher Erfolg (egal wie erzielt)

- Intelligenz (egal wobei)

- Reichtum und Statussymbole (egal wie echt)

- Macht (egal gegenüber wem)

Das eitle, neurotische Ego plustert sich auch dann auf, wenn es tatsächlich etwas besser weiß oder kann, dies aber vor allem dazu nutzt, um sich gegenüber anderen zu erhöhen. Solche Menschen brauchen ganz offenbar das wiederholte Gefühl der Überlegenheit, um so von der eigentlichen Profilneurose und einem veritablen Minderwertigkeitskomplex abzulenken.

Männer pimpen ihr Ego mit mächtigen Bekannten

Kann man sich selbst für mächtiger halten, nur weil man jemanden kennt, der Macht besitzt? Ja, vor allem Männer können das! Mittels mehrerer Experimente konnte Noah J. Goldstein von der Anderson School of Management an der Universität von Kalifornien in Los Angeles nachweisen, dass es bei Männern so etwas wie die Illusion eines Machttransfers gibt. Tatsächlich fühlen sich Männer sofort mächtiger und selbstsicherer, sobald sie eine hauchdünne Verbindung zu jemandem mit Macht verspüren. Frauen tun das nicht, was für deren Realismus und Bodenständigkeit spricht. Allerdings zeigte sich bei den Studien auch, dass sich Frauen generell machtloser bis ohnmächtiger fühlen als Männer, was wiederum ein Handicap sein kann.

Worauf kann ich stolz sein?

Schon die Bibel verurteilt Stolz als eine der sieben Todsünden. Ganz so drastisch wird das heutzutage nicht mehr gesehen. Wie erwähnt, unterscheidet die Psychologie zwischen gesundem und ungesundem Stolz. Daraus ergibt sich auch, worauf man stolz sein kann: Echte Errungenschaften und eigene Leistungen. Kurz: auf „verdienten“ Stolz. Stolz sein kann man immer auf etwas, woran man aktiv mitgewirkt hat. Möglichst messbar, sichtbar oder zumindest spürbar. Deckt ein Dachdecker ein Haus, ist das für jedermann erkennbar. Als Steuern zahlender Bürger hingegen werden Sie nicht auffallen – entsprechend ist auch keiner stolz darauf.

Beispiele worauf wir stolz sein können

Es sind aber oft auch Eigenschaften, die mit dem bloßen Auge nicht sofort erkennbar sind, auf die wir stolz sein können und dürfen. Zum Beispiel:

- Dass Sie einen Ausbildungsplatz ohne Schulabschluss gefunden haben.

- Dass Sie sich auf Ihre Freunde verlassen können.

- Dass Sie sich im Laufe der Jahre ein Netzwerk aufgebaut haben.

- Dass Sie bei Rückschlägen nicht gleich aufgeben.

- Dass sich Menschen auf Sie verlassen und Ihnen vertrauen können.

- Dass Sie eine gute Mutter, ein guter Vater sind und Ihren Kindern wichtige Werte vermitteln.

Das ist nicht zu verwechseln mit Stolz, der auf einem gesellschaftlichen Konsens beruht – wie beispielsweise Nationalstolz. Der hat hierzulande einen schweren Stand aufgrund der Historie und den Verwerfungen des Nationalismus. In den USA sieht das zum Beispiel ganz anders aus. Amerikaner singen mit Inbrunst die Nationalhymne und hissen in vielen Vorgärten die Nationalflagge.

Selbsttest: Besitzen Sie authentischen oder anmaßenden Stolz?

Hand aufs Herz: Worauf sind Sie stolz? Und ist das noch authentisch oder schon anmaßend? Falls Sie Lust haben, können Sie hier den sogenannten „Pride-Test“ absolvieren. Wichtig ist, dass Sie die folgenden Fragen unbedingt ehrlich beantworten. Für jede Frage geben Sie sich je einen bis vier Punkte und zählen diese am Ende zusammen. Die Punkte stehen für: 1 = niemals, 2 = selten, 3 = manchmal, 4 = regelmäßig. Los geht’s…

Selbstverherrlichung

- Ich mache mir Sorgen darüber, ob ich bekomme, was ich verdiene.

- Ich gebe mit meinen Erfolgen oder Besitztümern gerne an.

- Ich verdiene eine Sonderbehandlung aufgrund meiner Stellung oder Leistungen.

- Ich schmücke Geschichten oft aus, um mehr Aufmerksamkeit zu gewinnen.

- Wichtige Leute zu kennen, gibt mir das Gefühl, selbst wichtig zu sein.

- Die Bedürfnisse von anderen interessieren mich nicht wirklich.

- Ich bin begeistert von den Dingen, die ich besser kann als andere.

Herabsetzung

- Ich weise auf meine Makel hin, um bescheiden zu wirken.

- Ich kann schlecht Hilfe oder Rat annehmen.

- Ich arbeite bis zum Umfallen, um Bestätigung zu bekommen.

- Ich versuche perfekt zu sein, um mich selbst akzeptieren zu können.

- Ich jammere häufig, um Mitleid zu erhaschen.

- Ich muss mehr tun als andere, sonst habe ich keinen Erfolg.

- Die Zustimmung anderer steigert mein Selbstwertgefühl.

Angriffslust

- Wenn mir etwas nicht passt, beginne ich gerne Streit darüber.

- Ich kontrolliere andere, damit sie das tun, was ich will.

- Ich erkenne gut Fehler bei anderen und weise sie darauf hin.

- Ich nehme Meinungen nicht an, die nicht meiner eigenen entsprechen.

- Ich rege mich schnell auf und teile dann gerne aus.

- Ich gehe häufig vom Schlimmsten aus.

- Ich mache andere durch verächtliche Kommentare klein.

- Ich rechtfertige mein Verhalten durch Authentizität.

Ignoranz

- Ich schmolle, wenn ich meinen Willen nicht bekomme?

- Ich gebe Fehler nicht zu.

- Ich mache Dinge gerne selbst, dann wird es auch gut.

- Ich muss mich nicht ändern, die anderen müssen mich akzeptieren.

- Ich kann dickköpfig bis stur sein, wenn ich überzeugt bin.

- Ich habe ein Problem mit Autoritäten.

- Ich bin unempfänglich für Rat oder Führung.

Auflösung

Hier finden Sie die Auflösung zum Pride-Test (PDF) und erfahren, wie gesund Ihr Stolz ist.

Ursachen für übermäßigen Stolz

Wenn Menschen im Übermaß stolz sind, verraten sie sich häufig durch auffällige Verhaltensweisen. Besonders gut beobachten lässt sich das im Internet und in den sozialen Medien. Da gibt es etwa jene, die sich an Tippfehlern andere delektieren. Aber nicht, um etwas freundlich zu korrigieren, sondern um eigene sprachliche Überlegenheit zu dokumentieren. Oder solche, die sich als Internet-Polizei gerieren und das Deutungsmonopol für irgendwelche Fachdefinitionen reklamieren. Und nicht zuletzt die Gruppe der Menschen, die sich in der Rolle des Kritikers gefallen und sich durch ihr Besserwissen selbst erhöhen. Jede Kritik an ihnen werten sie als Herabstufung und reagieren mit übermäßiger Verteidigung, Gegenangriffen oder persönlichen Abwertungen. Aber woran liegt das?

Die Psychologie bietet auch hierfür wieder verschiedene Ansätze zur Erklärung, warum sich Menschen so verhalten:

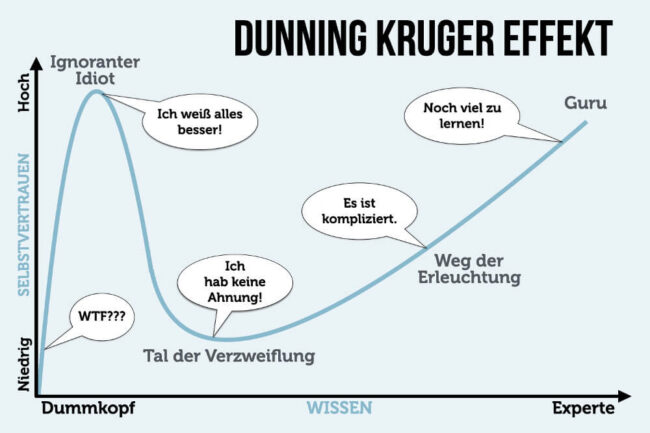

- Falsche Selbstwahrnehmung

Das Selbstbild und Fremdbild stimmen bei den Betroffenen nicht überein. Das ist an sich nichts Ungewöhnliches, allerdings ist bei übermäßigem Stolz dieses Missverhältnis deutlich stärker als im Normalfall. - Geringe soziale Kompetenz

Kurz: Den Betroffenen fehlt es an Konfliktfähigkeit, Kompromisfähigkeit oder Umgangsformen. Hierfür kann es wiederum eine Reihe von Gründen geben – sei es, dass eine Persönlichkeitsstörung oder eine psychische Erkrankung vorliegt. Nicht selten sind die Menschen nur äußerlich stolz – im Inneren aber ist das Selbstwertgefühl gestört. Ursächlich dafür sind meist Erlebnisse in der Kindheit: Mangelnde Beachtung, Nestwärme und Anerkennung können dazu führen, dass jemand ein außerordentlich starken Drang entwickelt, von anderen geliebt oder bewundert zu werden.

4 Warnzeichen, dass das Ego zu groß wird

Wird Stolz zu groß, bläht er das Ego auf. Das kann sogar in eine Art Abhängigkeit führen. Egomanen zum Beispiel suchen in erster Linie Fans, keine Freunde. Sie gieren nach Anerkennung und Aufmerksamkeit und geben gerne vor, alles zu können – nur um ins Rampenlicht zu kommen. Mehr Schein als Substanz!

Natürlich sind das extreme Ausprägungen. Nicht jeder neigt gleich zu einem solch überdimensionierten Ego – teils schon aus Mangel an Möglichkeiten. Allerdings gibt es daneben noch ein paar frühe Warnzeichen für Windmaschinen in spe:

Ruhmsucht

Nach Erfolg zu streben, ist gut. Diesen aber nur noch zu suchen, um sich Anerkennung und Respekt zu sichern, ist ungesund. Hier wird Ursache mit Wirkung verwechselt: Nicht selten, neiden solche Menschen auch den Erfolg anderer. Erkennbar wird es daran, dass sie deren Ideen oder Projekte kategorisch denunzieren oder ihnen widersprechen wo es geht. Der Trugschluss dahinter ist eine Art Nullsummenspiel: Bekommen andere weniger Beifall, fällt umso mehr für mich ab. Blödsinn!

Konkurrenzdenken

Wer sich permanent mit anderen vergleicht, verfällt bald in Konkurrenzdenken. Alle anderen sind dann nur noch Wettbewerber, gegen die es sich durchzusetzen gilt und die man niederringen muss. Jede Debatte, jede Konversation, jede Verhandlung mutiert so zu einer Kampfarena.

Prahlerei

Auch die brillanteste Idee kann von den persönlichen Talenten überschattet werden – falls man diese in den Vordergrund stellt. Seine eigene Cleverness zu betonen, zeugt jedoch selten von selbiger. Und sie macht auch nicht sonderlich sympathisch. Davon abgesehen wirkt Geltungsdrang wie eine Droge, die ständig eine höhere Dosierung benötigt, um noch zu wirken.

Defensive

Wer meint, seine Ideen ständig verteidigen zu müssen – auch gegen konstruktive Kritik –, isoliert sich und gerät eher früher als später in eine Abwehrhaltung. Dasselbe gilt für jene, die Kritik immer persönlich nehmen und deshalb sofort zurück schießen. Entsprechend schlecht sind Betroffene darin, langfristige oder gar verlässliche Beziehungen aufzubauen. Sie benötigen ständig wechselnde Bewunderer und Bestätigungen.

Was Sie vor diesem Stolz bewahren kann, ist regelmäßige (selbstkritische) Selbstreflexion und der ehrliche Abgleich von Selbstbild und Fremdbild – entweder mithilfe von Freunden oder anderen Experten auf demselben Fachgebiet.

Was verrät Empörung und warum schadet sie?

Empören Sie sich auch manchmal öffentlich – zum Beispiel im Internet und in den Kommentarspalten? Lassen Sie es besser, denn Empörung schadet. Fast ausnahmslos!

Empörung ist ein sogenanntes „sekundäres Gefühl“. Bedeutet: Mit diesem Gefühl versuchen wir das (wahre) primäre Gefühl zu überkompensieren oder zu unterdrücken. Wer also beispielsweise (primär) traurig ist, ist dann nach außen aggressiv oder zornig (sekundär). Und das nur, weil er oder sie einfach nicht verletzt und traurig sein will…

Doch diese Form der Verarbeitung und Bewältigung von Gefühlen ist schädlich für uns. Enorm sogar. Denn sie destabilisiert unsere Psyche und Selbststeuerung. Zudem hat sie Nebenwirkungen: eskalierende Konflikte, Überheblichkeit, Bitterkeit, Rückzug und Einsamkeit.

Bei der Empörung ist es ähnlich. Um sich zu empören, muss man zunächst eine Art moralischen Kompass haben – also eine klare Vorstellung davon, was korrekt ist und was nicht. Dann muss es jemanden geben, der gegen diese (eigenen) Regeln verstößt. Die Rollen sind dabei klar verteilt: Der sich Empörende ist der oder die Rechtschaffene – der oder die Verursacherin missachtet dagegen die (uns wichtigen) Regeln und Werte.

Die Folge: Wir sind zunächst gekränkt. Weil das aber schwach wirken könnte, gibt es den Heldennotausgang: die Empörung. Sie dient damit also zunächst der Selbststabilisierung. Und sie erhebt – in eine Position der moralischen Überlegenheit. Aus der anfänglichen Not wird so eine Tugend. Und aus Kränkung Überheblichkeit.

Und genau das macht die Empörung so gefährlich und schädlich: Sie macht blind für andere Sichtweisen und Standpunkte und lässt die eigenen alternativlos erscheinen. In einer Welt, in der es allerdings viele mögliche und ebenso zulässige Meinungen (oder Gegenmeinungen) gibt, findet sich der Empörte kaum noch zurecht. Sein Selbstbild bleibt fragil. Und nach außen permanent erregt. Das aber macht ziemlich einsam.

Was andere dazu gelesen haben

- Selbstüberschätzung: Das Phänomen der Überflieger

- Overconfidence-Effekt: Darum überschätzen wir uns

- Egozentrik: Wie Sie damit umgehen

- Selbstbetrug: Darum machen wir uns was vor

- Selbstkritik: Die Kunst, sich konstruktiv zu kritisieren