Definition: Was sind Kommunikationsmodelle?

Kommunikationsmodelle (auch: Kommunikationstheorien) beschreiben wie die Kommunikation zwischen Menschen funktioniert, welche Faktoren dabei eine Rolle spielen und warum es teils zu Konflikten und Missverständnissen kommt.

Ziel der Kommunikationsmodelle und Theorien ist, den komplexen Prozess zwischenmenschlicher Kommunikation besser zu verstehen sowie verschiedene Vorgänge und Zusammenhänge auf unterschiedlichen Ebenen sichtbar zu machen.

Was ist Kommunikation?

Kommunikation bezeichnet den Austausch von Informationen mithilfe von Sprache, Bewegungen oder Zeichen zwischen einem Sender und einem oder mehreren Empfängern. Unterschieden werden dabei drei grundsätzliche Arten der Kommunikation:

- Verbale Kommunikation

Zur verbalen Kommunikation gehört der Informationsaustausch über Sprache oder Schriftzeichen (gesprochenes und geschriebenes Wort). Verbale Inhalte machen nur rund 7 Prozent der Kommunikation aus und vermitteln vor allem Ansichten, Fakten und Gedanken. - Paraverbale Kommunikation

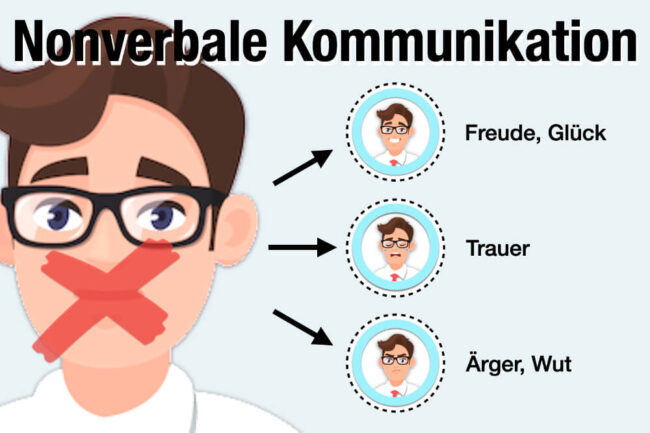

Zur paraverbalen Kommunikation (akustischen Wahrnehmung) gehört, was wir mit unserer Stimme beim Sprechen ausdrücken – Lautstärke, Tonfall, Sprachmelodie, Sprechtempo oder Stimmlage. Paraverbale Inhalte machen 38 Prozent dessen aus, was beim Gesprächspartner ankommt. - Nonverbale Kommunikation

Zur nonverbalen Kommunikation gehört die Verständigung ohne Worte – mittels Auftreten und Habitus, Gestik und Mimik, Körpersprache und Körperhaltung sowie Statussymbolen. Die nonverbale Kommunikation vermittelt mit 55 Prozent die meisten Inhalte, davon vor allem Gefühle und unausgesprochene Gedanken.

An den Kommunikationsarten wird bereits deutlich, dass bei einem Gespräch mehr passiert als der reine Austausch von Sachinformationen. Wir senden dabei mehr als nur eine (gesprochene) Botschaft. Selbst wenn wir schweigen, redet der Körper weiter.

„Man kann nicht nicht kommunizieren“ (Paul Watzlawick)

Die 7 wichtigsten Kommunikationsmodelle

Kommunikation ist mehr als das gesprochene Wort. Wie wir mit unserem Gesprächspartner kommunizieren und was bei ihm oder ihr ankommt, ist abhängig vom Kontext und dem, was auf den einzelnen Kommunikationsebenen passiert und mitgeteilt wird (kommunizieren kommt vom lat. „communicare“ = teilen).

Hierfür haben Wissenschaftler bereits zahlreiche Kommunikationsmodelle entwickelt, die diese Prozesse und Zusammenhänge erklären. Zu den wichtigsten Kommunikationsmodellen gehören:

- Sender Empfänger Modell

- 4 Ohren Modell

- Eisbergmodell

- Transaktionsanalyse

- Organon Modell

- 5 Axiome der Kommunikation nach Watzlawick

- NLP-Modell

Diese sieben Kommunikationsmodelle stellen wir Ihnen im Folgenden genauer vor…

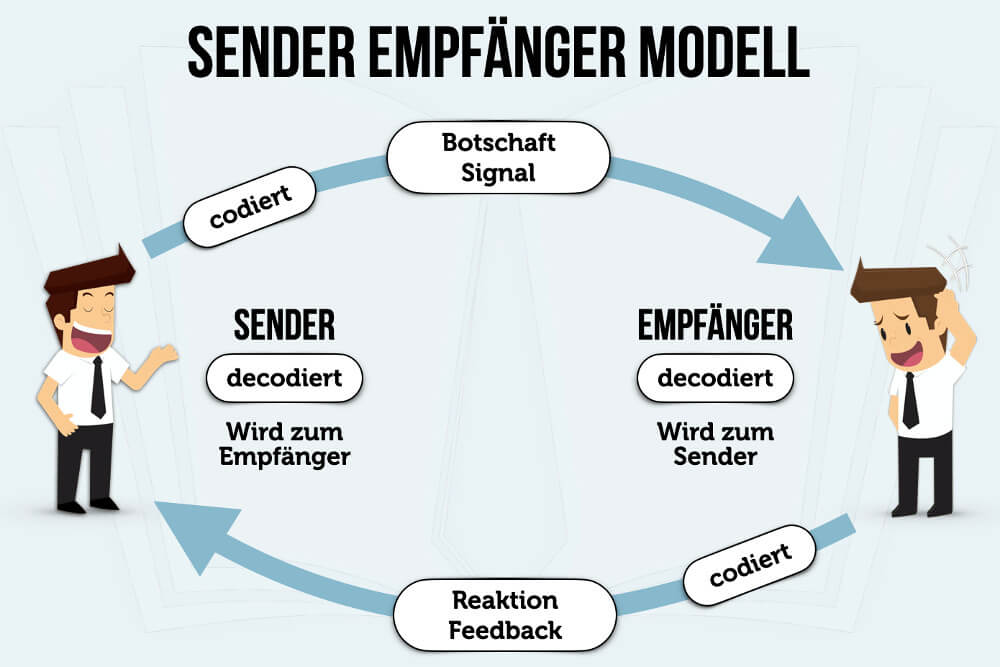

1. Das Sender Empfänger Modell (Shannon/Weaver)

Das Sender Empfänger Modell der beiden Mathematiker Claude Shannon und Warren Weaver ist eines der grundlegendsten Kommunikationsmodelle überhaupt. Es sagt: Wird eine Botschaft vom Sender an den Empfänger übermittelt, wird diese zunächst vom Sender kodiert („Was ich sagen will“) und muss vom Empfänger anschließend dekodiert werden („Was bei mir ankommt“).

Beim Ver- und Entschlüsseln beziehungsweise Übermitteln der Botschaften werden die drei Kommunikationsarten genutzt:

- Verbale Kommunikation

(gesprochenes, geschriebenes Wort) - Paraverbale Kommunikation

(Tonfall, Lautstärke, Stimmlage, Sprechtempo, Sprechpausen) - Nonverbale Kommunikation

(Mimik, Gestik, Körperhaltung, Habitus)

Vollständig wird die Kommunikation aber erst, wenn der Empfänger ein Feedback an den Sender zurückgibt – „Was habe ich verstanden?! Was habe ich falsch verstanden?!“ Ohne diese Kommunikationsschleife kann es leicht zu Missverständnissen und einer Störung im Kommunikationsprozess kommen.

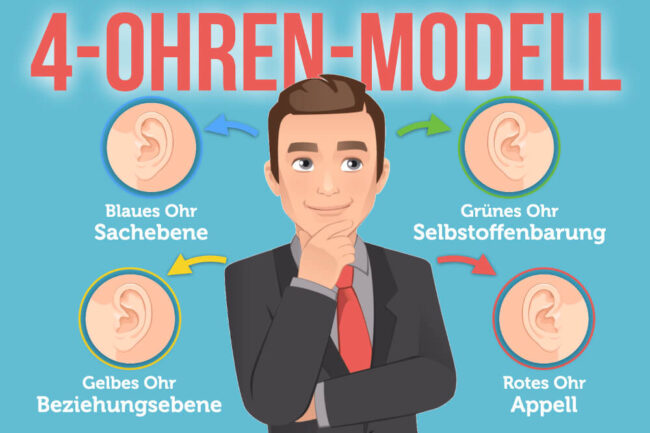

2. Das 4-Ohren-Modell (Schulz von Thun)

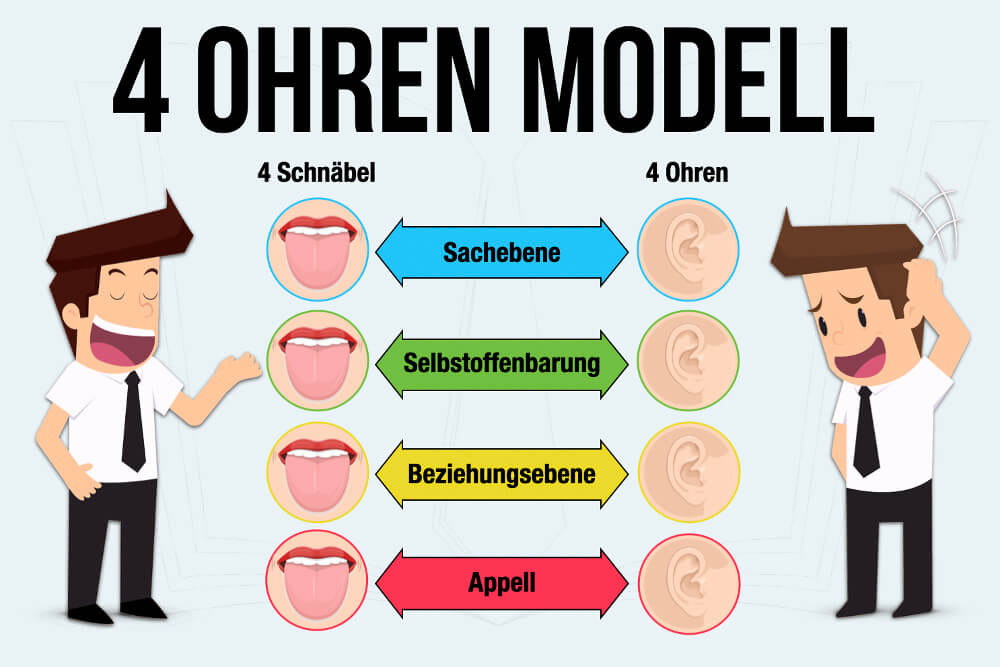

Das sogenannte 4-Ohren-Modell (auch: Vier-Seiten-Modell, Nachrichtenquadrat) stammt von dem Hamburger Psychologen Friedemann Schulz von Thun und sagt, dass Menschen im Gespräch und bei jeder Nachricht auf vier Ebenen kommunizieren. Die Ebenen der Kommunikation sind:

- Sachebene (Blau 🔵)

Was sage ich? (Zahlen, Daten, Fakten) - Selbstoffenbarung (Grün 🟢)

Was gebe ich dazu von mir preis? (Gefühle, Persönlichkeit, Weltanschauung) - Beziehungsebene (Gelb 🟡)

Wie stehe ich zu dir? (Verhältnis, Sympathie, Wertschätzung, Respekt) - Appellebene (Rot 🔴)

Was will ich damit bei dir erreichen? (Aufforderung, Reaktion, Unterlassung)

Konflikte entstehen laut diesem Kommunikationsmodell dadurch, dass Sender und Empfänger auf jeweils anderen Ebenen kommunizieren oder diese unterschiedlich gewichten. Beispiel: Während Person A auf der Sachebene kritische Fakten mitteilt, hört Person B nur auf dem Beziehungsohr und fühlt sich gekränkt oder verletzt. Die eigentliche Nachricht geht unter.

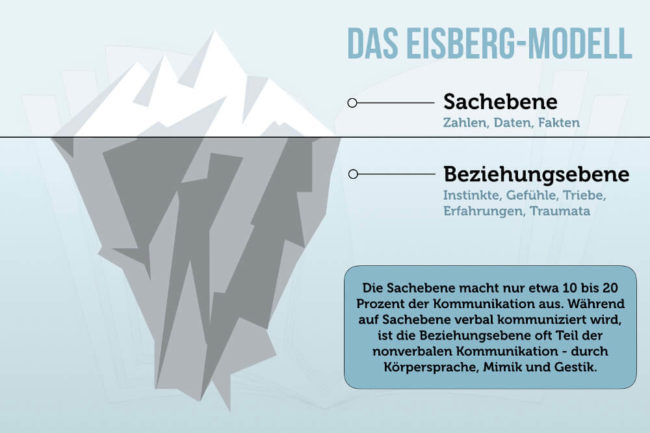

3. Das Eisbergmodell (Sigmund Freud)

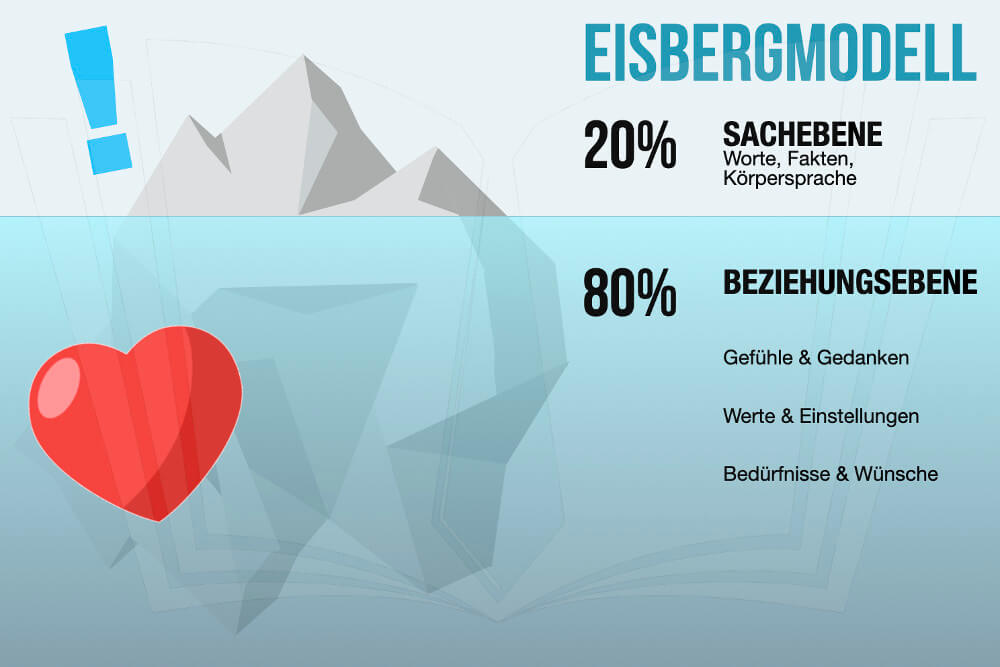

Das Eisbergmodell basiert auf einer zentralen Erkenntnis des Psychologen Sigmund Freud: Er entwickelte die Grundidee des Unterbewussten, also das in unserem Inneren mehr abläuft, als sichtbar oder hörbar ist. Der Kommunikationswissenschaftler Paul Watzlawick übertrug das Konzept auf die Kommunikation und nutze dazu die Metapher eines Eisbergs.

Bei einem Eisberg schwimmen nur rund 20 Prozent über der Wasseroberfläche. Übertragen auf die Kommunikation entspricht das der bewussten Sachebene. Der weitaus größere Teil des Eisbergs – rund 80 Prozent – aber liegt unter Wasser. Das entspricht der unbewussten Beziehungsebene. Auf dieser unsichtbaren Ebene in der Kommunikation schwingen sowohl Erfahrungen und Gefühle, wie auch Wertvorstellungen und Wünsche mit.

Das Eisbergmodell zeigt zweierlei: Die Beziehungsebene bleibt im Gespräch oft verborgen, hat aber unterschwellig den weitaus größeren Einfluss auf unsere Kommunikation. Und: Missverständnisse und Konflikte entstehen vor allem dadurch, dass Sach- und Beziehungsebene nicht im Einklang sind. Beispiel: Stehen negative Gefühle zwischen zwei Menschen, wird die Kommunikation auf der Sachebene gestört und Aussagen werden falsch verstanden.

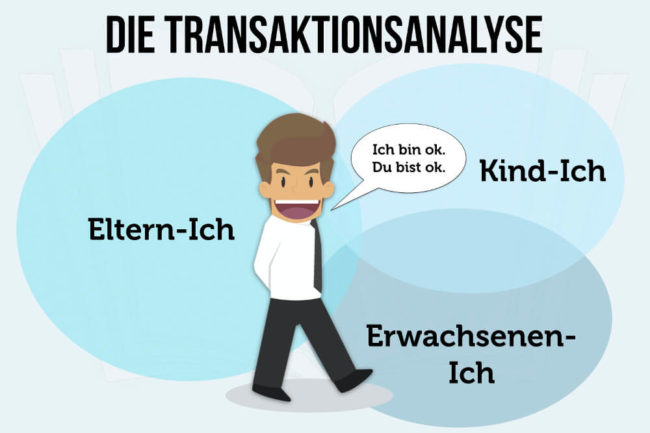

4. Die Transaktionsanalyse (Eric Berne)

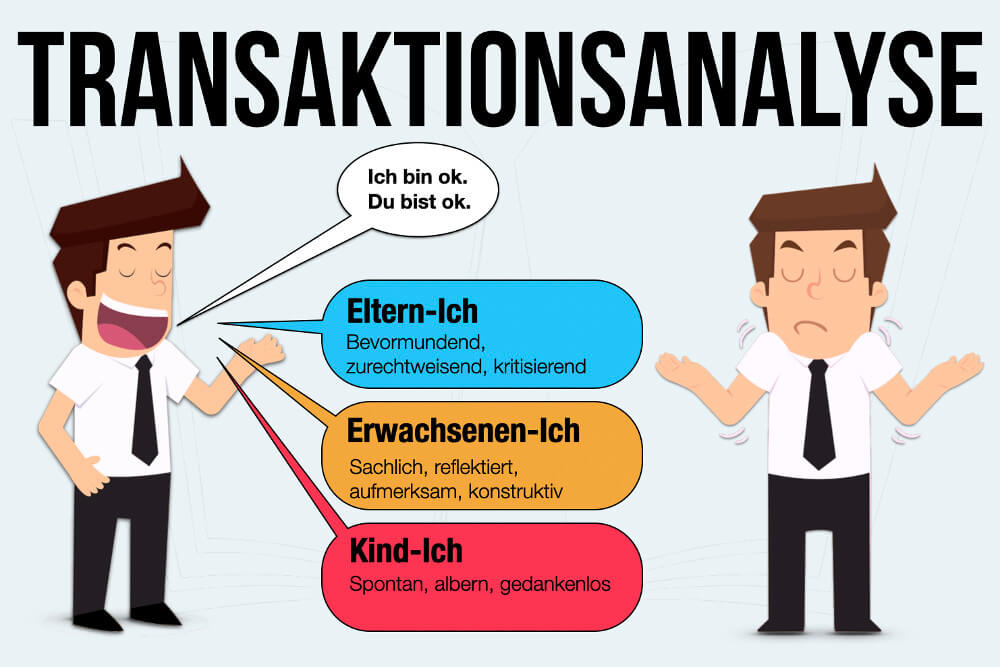

Der amerikanische Psychologe Eric Berne entwickelte die sogenannte Transaktionsanalyse (TA). Für ihn war Kommunikation vor allem eine Transaktion, bei der Informationen ausgetauscht werden. Um diese Transaktionen zu analysieren, schaute sich Berne vor allem die Persönlichkeit der Kommunizierenden an.

Unsere Persönlichkeit nimmt Einfluss auf unser Verhalten, unsere Gefühle, Gedanken und wie wir das Gesagte unseres Gesprächspartners beurteilen. Dabei identifizierte Berne drei Ich-Zustände des Menschen, von denen einer bei jeder Handlung und Kommunikation dominiert:

- Eltern-Ich

Dieses Kommunikationsverhalten orientiert sich an den Erfahrungen in der Kindheit und dem Verhalten der Eltern in der Kommunikation. Tritt es in den Vordergrund, werden Betroffene ihr Gegenüber eher bevormunden, zurechtweisen oder umsorgen. - Erwachsenen-Ich

In diesem Ich-Zustand werden Betroffene mit ihrem Gesprächspartner sachlich, reflektiert und respektvoll kommunizieren. Erkennbar ist das an einem angemessen konstruktiven Austausch und aufmerksamen Zuhören. - Kind-Ich

Auch dieses Verhalten orientiert sich an den Eindrücken, Erfahrungen und Gefühlen in der Kindheit. Diese können sowohl Ängste und erlebte Hilflosigkeit sein oder auch trotziges Verhalten. Dominiert das Kind-Ich reagieren Menschen spontan, albern und ohne Rücksicht auf Konsequenzen.

Die Kommunikation ist bei diesem Kommunikationsmodell aber nicht auf einen Ich-Zustand begrenzt, sondern kann jederzeit wechseln. Entscheidend dafür, welcher Ich-Zustand in der Kommunikation dominiert, sind aktuelle Stimmungen, die Vorgeschichte mit dem Gesprächspartner sowie Gefühle und Wünsche.

5. Organon Modell (Karl Bühler)

Der deutsche Sprachpsychologe Karl Bühler erweiterte das Sender-Empfänger-Modell und betrachtet die Sprache vor allem als Werkzeug in der Kommunikation. Der Begriff „Organon“ ist griechisch und bedeutet übersetzt Werkzeug. Sein Kommunikationsmodell ist ziemlich einfach.

Beim Organon-Modell teilt der Sprecher (Sender) mit dem Zuhörer (Empfänger) mittels Sprache eine Information (Inhalt, Sachverhalt). Alles, was gesprochen wird, nennt Bühler ein „sprachliches Zeichen“, das in der Kommunikation wiederum drei Funktionen hat:

- Ausdrucksfunktion (Symptom)

Inhalt und sprachliches Zeichen sind nur ein Symptom. Gleichzeitig drückt der Sender damit seine Gefühle und Meinung aus. - Darstellungsfunktion (Symbol)

Mit dem sprachlichen Zeichen wird ein Sachverhalt dargestellt, es ist ein Symbol für eine Kernbotschaft. - Appellfunktion (Signal)

Der Sender spricht nicht nur, sondern verfolgt eine Absicht und will eine bestimmte Reaktion provozieren. Das sprachliche Zeichen ist somit ein Signal für einen (versteckten) Appell.

Das Organon-Modell ist eine Art reduzierter Mix aus Sender-Empfänger-Modell und 4-Ohren-Modell und damit ein ziemliche simples Kommunikationsmodell, für das Bühler von Kollegen kritisiert wurde.

6. Die 5 Axiome der Kommunikation (Paul Watzlawick)

Der Kommunikationswissenschaftler Paul Watzlawick hat sich ebenfalls intensiv mit dem Sender-Empfänger-Modell beschäftigt und daraus seine heute berühmten fünf Axiome der Kommunikation entwickelt (Axiom = allgemein anerkannte Grundregel). Diese lauten:

- Axiom 1: „Man kann nicht nicht kommunizieren.“ (Auch wenn wir schweigen, kommunizieren wir nonverbal weiter.)

- Axiom 2: „Jede Kommunikation hat einen Inhalts- und einen Beziehungsaspekt.“ (Entscheidend ist, WAS und WIE kommuniziert wird.)

- Axiom 3: „Kommunikation ist immer Ursache und Wirkung.“ (Auf jede Kommunikation (=Ursache) folgt eine Reaktion (=Wirkung), die wiederum eine Reaktion auslöst.)

- Axiom 4: „Menschliche Kommunikation bedient sich analoger und digitaler Modalitäten.“ (Sprache ist digital, Mimik und Gestik sind analog. Passen beide nicht zusammen, entsteht ein Störgefühl.)

- Axiom 5: „Kommunikation ist symmetrisch oder komplementär.“ (Kommunikation findet auf Augenhöhe oder mittels Unter- und Überordnung statt.)

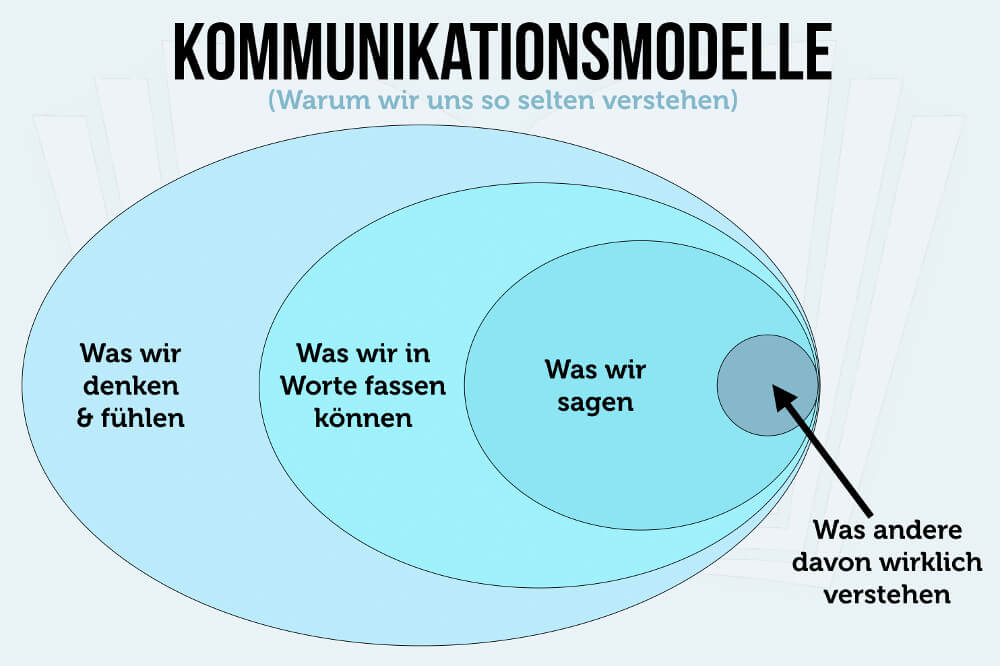

Auch das Kommunikationsmodell der 5 Axiome zeigt, dass die verbale Kommunikation von Gefühlen und Botschaften auf der Beziehungsebene begleitet wird, die den Inhalt und das Gespräch maßgeblich beeinflussen. Von Watzlawick stammt auch das hübsche Zitat: „Gedacht ist nicht gesagt, gesagt ist nicht gehört, gehört ist nicht verstanden, verstanden ist nicht gewollt, gewollt ist nicht gekonnt, gekonnt und gewollt ist nicht getan und getan ist nicht beibehalten.“

7. NLP-Modell (Bandler/Grinder)

Die Abkürzung NLP steht für „Neuro-Linguistisches Programmieren“ und ist in der Kommunikationswissenschaft ebenso populär wie umstritten. Dahinter stecken ursprünglich von Richard Bandler und John Grinder entwickelte Kommunikationstechniken, die dazu eingesetzt werden können, sich selbst oder unser Gegenüber zu beeinflussen (= zu programmieren). NLP-Techniken werden heute vor allem im Marketing und Vertrieb eingesetzt. Sie können aber ebenso in Therapien angewendet werden.

Zu den bekanntesten Methoden des NLP gehören das psychologische Ankern (siehe: Ankereffekt) oder die höchst manipulative Spiegeltechnik (siehe: Chamäleon-Effekt). Grundannahme des NLP ist, dass wir Menschen unsere Umwelt über unterschiedliche Sinneskanäle wahrnehmen, die sich bewusst beeinflussen lassen – und damit auch unsere Kommunikation.

Wie können Kommunikationsmodelle helfen?

Kommunikationsmodelle erklären allesamt, wie Kommunikation funktioniert – im Berufsleben und Privatleben. Wer sie kennt und dadurch versteht, was gerade im Gespräch auf allen Ebenen passiert, kann deutlich besser kommunizieren, Missverständnisse verhindern oder Konflikte entschärfen. Das wiederum verbessert unsere Beziehungen und stärkt die eigene Überzeugungskraft.

All diese Effekte zusammen steigern unseren Erfolg. Vor allem den im Beruf. Denn dort zählt die Kommunikationsfähigkeit längst zu den Schlüsselkompetenzen der Zukunft. Dies gilt sowohl für die Zusammenarbeit im Team als auch im Verhältnis gegenüber Kunden und Vorgesetzten. Führungskräfte können ohne ausgeprägte Kommunikationskompetenz nicht einmal andere Menschen führen oder Konflikte bewältigen.

Kommunikationsmodelle sind damit eine zentrale Voraussetzung für das Entwickeln der Sozialkompetenz.

Was andere dazu gelesen haben