Was sind Spiegelneuronen? Einfach erklärt

Spiegelneuronen (engl. „mirror neurons“) sind Nervenzellen. Sie befinden sich im prämotorischen Cortex (Frontallappen) des Gehirns, der dafür sorgt, dass wir das Verhalten anderer Menschen verstehen. Oft geschieht dies, indem wir das Verhalten anderer (unbewusst) imitieren. Spiegelneuronen sind dafür verantwortlich, dass wir durch Beobachtung und Imitation Mitgefühl entwickeln.

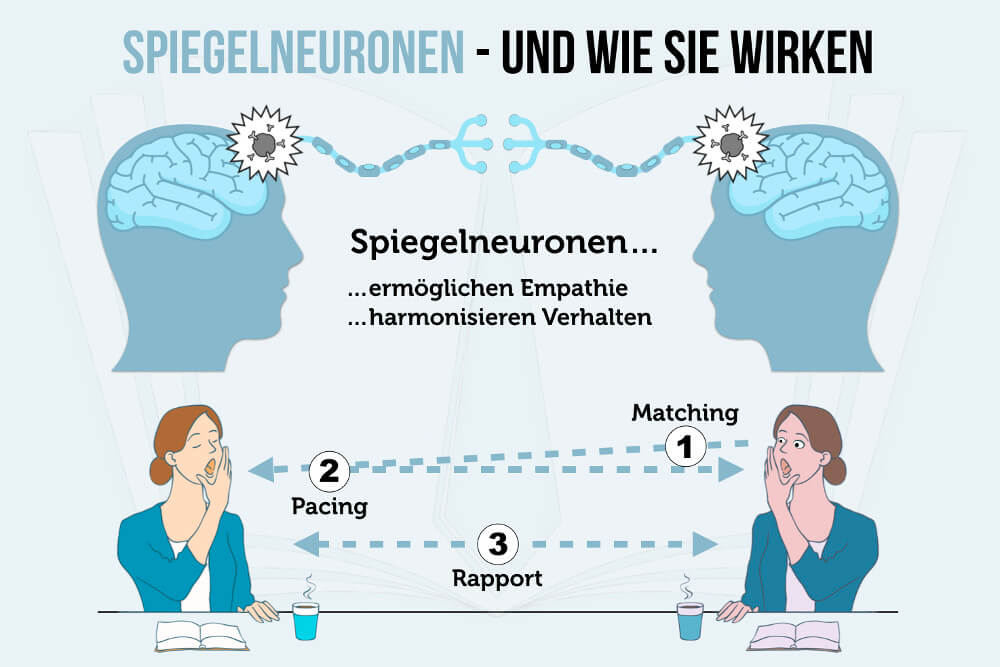

Wissenschaftler halten Spiegelneuronen entscheidend dafür, dass wir Empathie empfinden und in der Lage sind, unterschiedliche Emotionen zu empfinden. Sie werden aktiviert, sobald wir andere bei einer Handlung beobachten oder über ihr Verhalten nachdenken.

Wie erkennt man Spiegelneuronen?

Mit bloßem Auge lassen sich Spiegelneuronen nicht erkennen. Allerdings kann die Aktivität der Nervenzellen über Elektroden im Gehirn sichtbar gemacht werden. Die Neuronen „feuern“ dann, wenn wir Handlungen anderer Menschen beobachten oder interpretieren.

Forschung zu Spiegelneuronen

Entdeckt wurden die Spiegelneuronen eher zufällig bei Studien um den Neurophysiologen Giacomo Rizzolatti an der Universität Parma. Er untersuchte Anfang der Neunzigerjahre die Gehirne von Makaken, einer Primatenart. Dabei stellten die Forscher fest: Die Neuronen des Hirnareals F5c reagierten nicht nur, wenn die Affen nach einer Erdnuss griffen, sondern auch wenn die Affen nur beobachteten, wie ein Forscher nach der Nuss griff. Diese Reaktion der Nervenzellen auf das Verhalten eines anderen wurde als „spiegeln“ definiert. Im Jahr 2010 gelang es den Wissenschaftlern Roy Mukamel und Itzhak Fried, die Aktivität von Spiegelneuronen ebenfalls im menschlichen Gehirn zu messen.

Die Neurowissenschaftlerin Sophie Scott vom University College London fand im Jahr 2006 überdies einen Beleg für gespiegelte Gefühle: Sie spielte ihren Probanden Laute vor, die verschiedene Emotionen wie Ekel, Angst, Triumph oder Freude ausdrückten. Prompt wurden die Hirnareale auch in diesen Fällen aktiv. Spiegelneuronen werden heute synonym auch als Simulations- oder Empathieneuronen bezeichnet.

Wie funktionieren Spiegelneuronen?

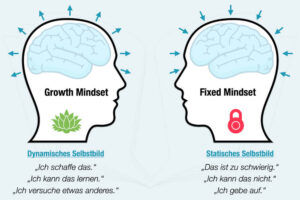

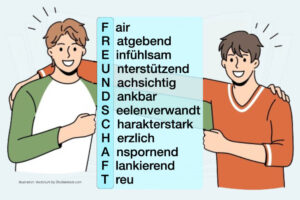

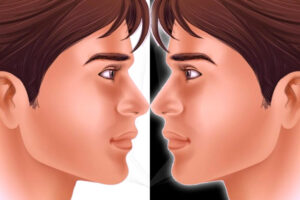

Spiegelneuronen funktionieren, indem sie beobachtetes Verhalten fiktiv nachahmen und dem Gehirn simulieren, was unser Gegenüber dabei fühlen oder denken könnte. Es sind sozusagen „Nervenzellen der einfühlsamen Art“ – sie ermöglichen uns so etwas wie Einfühlungsvermögen und Sympathie.

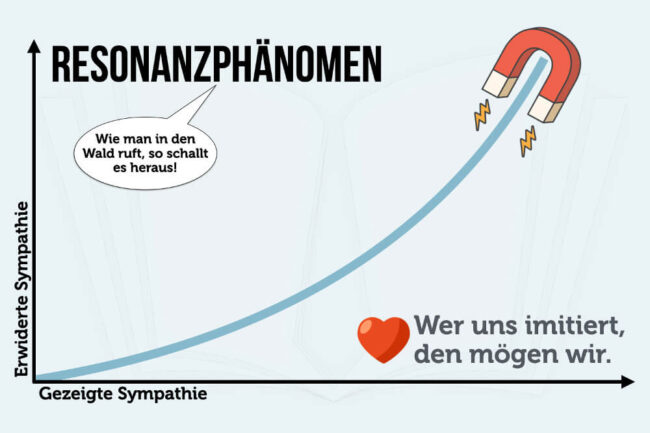

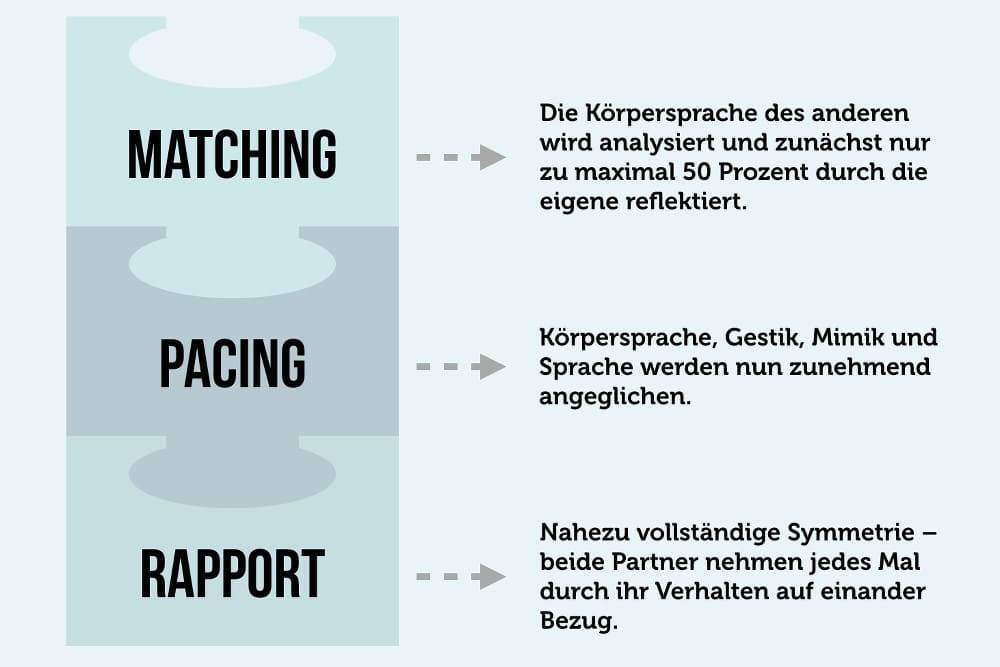

In der Psychologie sprechen Forscher auch vom Resonanzphänomen: Je ähnlicher uns Menschen sind, je mehr Gemeinsamkeiten wir entdecken, desto eher stimmt die sprichwörtliche Chemie. Wir sind mit ihnen auf einer Wellenlänge und finden sie sympathisch. Besonders deutlich wird das in der Liebe: Verliebte imitieren intuitiv das Verhalten des Partners und harmonisieren unbewusst ihre Körpersprache. Das lässt sich aber auch manipulieren…

Spiegelneuronen machen anfällig für Manipulation

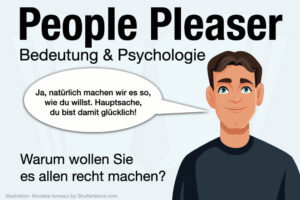

Menschen, die sich mögen, synchronisieren ihre Körpersprache, benutzen ähnliche Worte oder imitieren unbewusst die Mimik oder Gestik ihres Gegenübers (Fachbegriff: Rapport). Das funktioniert jedoch genauso umgekehrt: Wir können Sympathien subtil wecken oder gar suggerieren, indem wir gezielt und unbemerkt unser Gegenüber nachahmen (siehe Spiegeltechnik).

Spiegelneuronen sind zum Beispiel dafür verantwortlich, warum Lachen oder Gähnen ansteckend sind. Wer über den Witz des Chefs mitlacht, muss den Scherz aber nicht immer lustig finden. Er oder sie kann damit ebenso versuchen, seine Gunst zu behalten oder zu gewinnen.

Menschen wollen gespiegelt werden

Der Einfluss der Spiegelneuronen geht laut Sozialpsychologie noch weiter: Menschen haben den Wunsch, ihr Verhalten und ihre Gefühle gespiegelt zu bekommen. Die Nervenzellen drücken nicht nur Anpassung und Verbundenheit aus. Wollen wir etwa zu einer bestimmten Gruppe dazugehören, entwickeln wir ein Harmoniebedürfnis und passen uns an – zum Beispiel beim Filmgeschmack, bei der Mode, bei Musik, Fußballverein oder Politik.

Ein Großteil des menschlichen Handelns orientiert sich an drei Motiven:

- Sicherheit

Wir möchten uns sicher fühlen in der Gemeinschaft mit anderen und in unserer Umwelt. - Kontrollbedürfnis

Wir möchten in verschiedenen Situationen angemessen reagieren und diese kontrollieren können. - Wohlbefinden

Wir möchten uns und in Gruppen, denen wir angehören, gut fühlen.

Für gewöhnlich suchen wir uns dazu Menschen mit ähnlichen Interessen und übernehmen unbewusst deren Sichtweisen, Rituale oder Verhalten. Dass Gruppen Normen vorgeben, begegnet uns auch auf der Arbeit. Etwa beim (inoffiziellen) Dresscode oder wenn wir von Kollegen erfahren, welche Serien wir unbedingt gucken müssen.

Frühe Prägungen in der Kindheit

Spiegelneuronen sind schon bei Babys aktiv. Ab 9 Monaten beginnen wir unsere Umwelt bewusst wahrzunehmen und mit ihr zu interagieren. So lächeln Babys zurück, wenn sie angelächelt werden. Oder spüren auch, wenn Mama und Papa fröhlich, traurig oder wütend sind. Die Fähigkeit, Gefühle nachzuempfinden, muss allerdings trotzdem noch erlernt werden. Und dazu braucht es einen Partner.

Für gewöhnlich lernen Kinder von ihrer Mutter Gefühle zu erforschen. Machen Kinder dabei schlechte Erfahrungen, hat das Auswirkungen auf die Spiegelneuronen. Ein Kind, das zum Beispiel erlebt, dass freundlich wirkende Menschen trotzdem bösartig sind, wird misstrauischer werden. Laut Hirnforschung kommt der Lebensphase zwischen dem 12. und 15. Lebensjahr dabei eine besonders prägende Bedeutung zu: In diesem Alter verbinden sich Spiegelneuronen erneut miteinander.

Blockiertes Vertrauen und Anteilnahme

Diese Prägungen und Erfahrungen können uns ein Leben lang begleiten oder blockieren. Wer in früher Jugend Vernachlässigung, Gewalt und emotionale Kälte erlebt hat, wird nur schwer echte Anteilnahme oder Vertrauen zu anderen Menschen entwickeln können (siehe: Psychopathen).

Untersuchungen des Neurowissenschaftlers Christian Keysers (eBook) zeigten, dass Psychopathen beim Betrachten von schmerzhaften Verrenkungen keinerlei Mitgefühl zeigten. Das zuständige Hirnareal blieb bei ihnen regungslos. Psychopathisch veranlagte Menschen sind sogar in der Lage, ihre Emotionen an- und auszuschalten – anders als Autisten. So legen jüngste Studien nahe, dass Spiegelneuronen bei Autismus nicht funktionieren.

Kritik an Spiegelneuronen

Die Euphorie um die Empathie-Neuronen hat sich inzwischen etwas gelegt. Manchen Forschern gehen die Rückschlüsse aus den bisherigen Studien zu Spiegelneuronen zu weit. Das fängt mit der Übertragbarkeit der Ergebnisse an: Ob sich Affen wirklich mit Menschen vergleichen lassen, wird immer wieder bezweifelt. Ebenso – laut Hirnforscher Gregory Hickok – das Ursache-Wirkungs-Prinzip: Seiner Meinung nach sind es nicht die Spiegelneuronen, die uns durch Imitation sozial machen, sondern andersherum: Weil wir soziale Wesen sind, imitieren wir Handlungen anderer.

Immerhin: Zweifel an der Existenz der Spiegelneuronen hat die Fachwelt keine. Lediglich dass es sich hierbei um einzelne Zellen handelt, gilt als umstritten. Die Mehrheit der Wissenschaftler geht heute stattdessen von einem komplexen System im Gehirn aus, an dem mehrere Areale mit Spiegelfunktionen beteiligt sind.

Was andere dazu gelesen haben