Definition: Was ist die Behaltenskurve?

Die Behaltenskurve beschreibt grafisch, wie lange sich Menschen einen Lernstoff merken können und wie wir unser Wissen länger im Gedächtnis speichern können. Erfinder und Urheber der Behaltenskurve ist der deutsche Psychologe Hermann Ebbinghaus.

Ebbinghaus beschäftigte sich bereits um 1885 mit der Gedächtnisleistung und gilt als einer der Pioniere der Gedächtnisforschung. Die Behaltenskurve wird daher auch als „Ebbinghaussche Kurve“ oder „Gedächtniskurve“ bezeichnet.

Ihr Gegenstück ist die – ebenfalls von Hermann Ebbinghaus entwickelte – Vergessenskurve. Behaltenskurve und Vergessenskurve sind somit die zwei Seiten derselben Medaille – mal positiv, mal negativ.

Was zeigt die Vergessenskurve an?

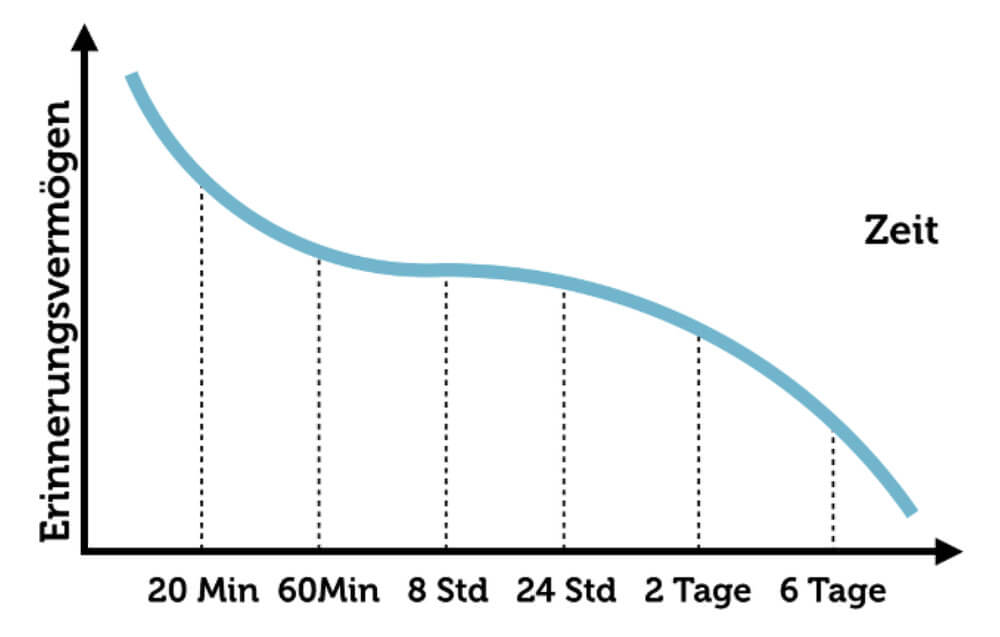

Die Vergessenskurve visualisiert den Grad der Vergesslichkeit innerhalb einer bestimmten Zeit. Konkret: Nach 20 Minuten können wir nur noch 60 Prozent eines Inhalts erinnern, nach 60 Minuten haben wir bereits 55 Prozent vergessen, nach 24 Stunden erinnern wir nur noch 34 Prozent und langfristig bleiben allenfalls 15 Prozent eines gelernten Inhalts gespeichert.

Behaltenskurve: Wie kann ich mir mehr merken?

Bevor wir auf die Behaltenskurve und erfolgreiche Lerntechniken eingehen, müssen wir kurz ausholen und erklären, was beim Lernen und Memorieren im Gehirn passiert…

Wir verfügen von Geburt an über 100 bis 150 Milliarden Nervenzellen, „Neuronen“ genannt. Im Laufe des Lebens verbinden sich diese untereinander und bilden neuronale Netzwerke. Diese sind ein Resultat des lebenslangen Lernens und unserer Lern- bzw. Lebenserfahrung.

Neuronale Netze im Gehirn

Das Aneignen von neuem Wissen fördert neue Neuronen-Verbindungen beziehungsweise stärkt die vorhandenen. Aus psychologischer beziehungsweise neurowissenschaftlicher Sicht ist zwar noch lange nicht alles über das Gehirn erforscht. Bekannt ist allerdings, dass der Hippocampus wichtig für das dauerhafte Behalten von Informationen ist – und dass wir Gelerntes umso besser behalten, je mehr Sinne dabei angesprochen werden.

Sie können sich das wie das Straßennetz einer Stadt vorstellen: Je mehr unterschiedliche Sinnesreize und Assoziationen (siehe: Eselsbrücken) wir beim Lernen einbeziehen, desto mehr Wege hat das Gehirn, um zu einem Ziel zu gelangen oder Informationen abzurufen. Fällt eine Straße wegen Bauarbeiten aus, gibt es immer noch genug alternative Routen, Motto: „Alle Wege führen nach Rom!“

Was bedeutet das für die Behaltenskurve?

Statt stumpf Zahlen, Daten, Fakten in das Gedächtnis einzuprügeln, sollten Sie unterschiedliche Kanäle, Sinnesorgane und Lernmethoden nutzen.

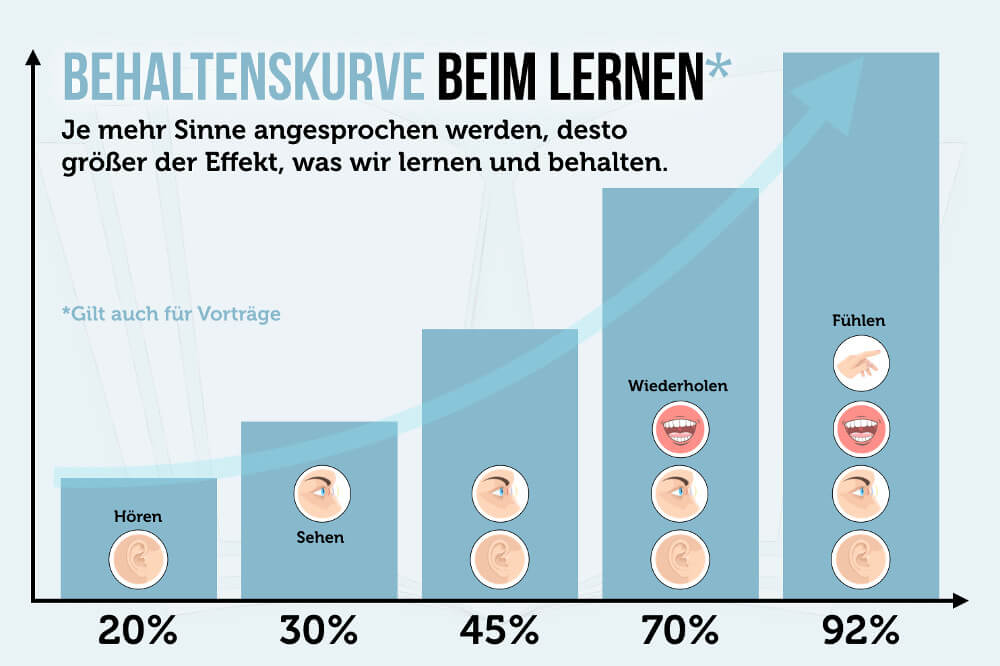

So zeigt die Ebbinghaussche Behaltenskurve: Wenn wir…

- Hören werden 20 Prozent erinnert.

- Sehen werden 30 Prozent erinnert.

- Hören + Sehen werden 45-50 Prozent erinnert.

- Hören + Sehen + Wiederholen werden 70 Prozent erinnert.

- Hören + Sehen + Wiederholen + fühlen werden 90-92 Prozent erinnert.

Gemäß der Behaltenskurve steigen die Aussichten, dass wir uns wesentliche Inhalte aus einem Vortrag oder einer Präsentation merken, indem der oder die Rednerin nicht nur spricht und Folien zeigt, sondern die Zuschauer und Zuhörer aktiv mit einbezieht – durch Fragen, lebhafte Beispiele und emotionale Geschichten (siehe auch: Namen besser merken).

Was sind die 4 Lerntypen?

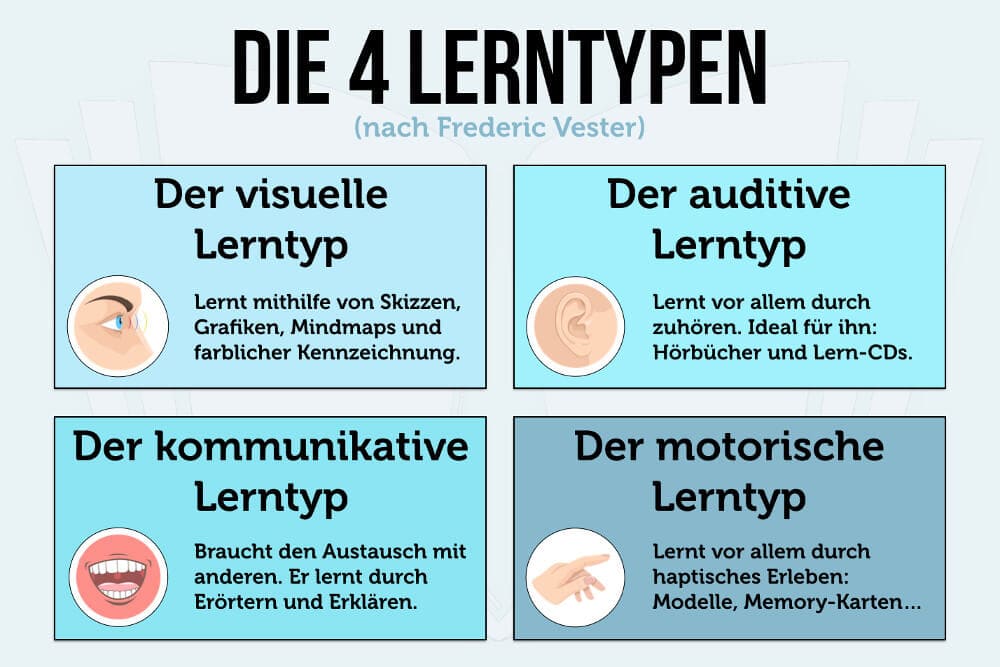

Der deutsche Biochemiker Frederic Vester entwickelte auf der Grundlage des systemischen Denkens die Theorie der vier Lerntypen, der zufolge Menschen beim Lernen unterschiedliche Kanäle bevorzugen:

Auch wenn diese Lerntypen in Reinform selten sind und Mischtypen überwiegen, verdeutlicht die Theorie, warum wir manche Inhalte so schlecht abspeichern können – weil wir einfach nicht unseren bevorzugten Kanal nutzen!

Wie kann ich meine Behaltenskurve verbessern?

Es gibt heute zahlreiche Lerntipps wie zum Beispiel Schüler und Studenten ihren Stoff besser pauken oder Vokabeln lernen können (siehe: unser PDF dazu).

Generell sollten Sie beim erfolgreichen Lernen nicht nur möglichst unterschiedliche Sinne ansprechen, sondern auch unterschiedliche Lerntechniken einsetzen. Zu den wichtigsten gehören:

Mindmaps

Mindmaps sind eine Art Gedankenlandkarte und wurden bereits in den Siebzigerjahren von dem Engländer Tony Buzan entwickelt. Dabei werden Informationen, Ideen oder Zusammenhänge bildhaft in einer Baumstruktur abgebildet. Die Visualisierung eignet sich hervorragend zur Darstellung komplexer Themen oder Zusammenfassung von Daten sowie als Grundlage für Lösungs- und Entscheidungsprozesse.

Loci-Methode

Bei der Loci-Methode geht es darum, Informationen mit Orten oder Objekten zu verknüpfen. Gehen Sie vor Ihrem inneren Auge eine Route ab, die Sie in- und auswendig kennen, etwa einen Gang durch Ihre Wohnung. An verschiedenen Orten legen Sie dann mental die Informationen ab, an die Sie sich später erinnern wollen. Wenn Sie dann in Gedanken diesen Weg erneut ablaufen, erinnern Sie sich an all die Fakten, die dort abgelegt sind. Diese Lerntechnik ist besonders nützlich, wenn Sie sich an Informationen in einer bestimmten Reihenfolge erinnern müssen.

Gedächtnispalast

Diese Lerntechnik benötigt ein gutes Vorstellungsvermögen. In Gedanken bauen Sie dabei aus den Lerninhalten einen Palast: Dabei können Sie ähnlich wie bei einer Mindmap vorgehen, nur dass Sie nicht zweidimensional mit Linien verbinden, sondern gedanklich ein wirkliches Gebäude entstehen lassen. Das Thema bildet das Fundament des Gedächtnispalastes. Die wichtigsten Informationen bilden die tragenden Wände oder Säulen. Abschließend formen Sie das Dach mit zusätzlichen Informationen sowie Details. Wenn es Ihnen gelingt, diesen Gedächtnispalast sich bildlich vor Augen zu führen, sind auch die gespeicherten Informationen darin zugänglich.

Karteikarten

Karteikarten sind der Klassiker unter den Lernmethoden. Dabei wird durch gezielte Wiederholungen und lautes Vorlesen, die Behaltenskurve gesteigert. Wer außerdem auf eine hübsche Box und Karteikarten in unterschiedlichen Farben zurückgreift, steigert die Sinneseindrücken und damit die Chancen, mehr zu erinnern. Bewährt hat sich folgendes System mit unterschiedlichen Fächern:

- Auswendig lernen

In das erste Fach kommen Karten mit neuen Lerninhalten. Sie lernen sie zuerst, und sobald Sie diese auswendig können, wandern Sie ins zweite Fach. Das erste Fach wird täglich gelernt. - Gelerntes überprüfen

Im zweiten Fach überprüfen Sie Ihr Wissen alle 2 Tage. Sobald Sie die Inhalte problemlos beherrschen, kommen die Karten ins dritte Fach, ansonsten wandern sie zurück ins erste Fach. - Wissen vertiefen

Die Inhalte im dritten Fach werden einmal pro Woche getestet, wenn Sie diese immer noch beherrschen, darf die Karte ins nächste Fach, anderenfalls kommt sie wieder ganz nach hinten ins erste Fach. - Schlusskontrolle

Die Inhalte aus dem vierten Fach werden einmal im Monat an einem festen Wochentag überprüft. Wenn Sie diese immer noch rezitieren können, können Sie die Karten ganz aus dem Karteikasten herausnehmen.

Egal, welche Lerntechnik Sie letztlich nutzen, sorgen Sie stets für ausreichend Ablenkung und mentale Erholung. Es ist wichtig, das neue Know-how sacken zu lassen und dem Gehirn Zeit zur Verarbeitung und Sortierung zu geben. Genügend Pausen, ausreichender Schlaf und ausgleichende Bewegung sind für die Behaltenskurve genauso wichtig wie der Lernstoff selbst!

Was andere dazu gelesen haben