Definition: Was ist Eustress und Distress?

Stress ist nicht gleich Stress. Generell werden dabei zwei Arten unterschieden, die auf der Stressforschung des Hormonforschers Hans Selye basieren:

- Eustress – positiver Stress

- Distress – negativer Stress

Eustress sorgt für einen Adrenalinschub. Die innere Anspannung kann uns kurzfristig anspornen, beflügeln, enorme Energiereserven und sogar Glücksgefühle freisetzen – zum Beispiel bei einer Präsentation. Der Stress wirkt positiv.

Das Gegenteil ist negativer Stress – Distress. Er belastet uns stark und laugt den Organismus aus. Wir fühlen uns maximal überfordert. Das macht uns Angst, blockiert und senkt die Motivation. Langfristig kann Distress in einen Burnout führen.

Ist die Unterscheidung Eustress und Distress veraltet?

Weil Menschen Stress unterschiedlich wahrnehmen und die Übergänge oft fließend sind, wird heute kaum noch zwischen Eustress und Distress unterschieden. In der Wissenschaft gilt die Trennung als veraltet und nicht mehr zeitgemäß. Allerdings kann das Bewusstsein darüber helfen, ein besseres Stressmanagement zu entwickeln. Stress ist eben nicht immer und nur schlecht.

Eustress und Distress Bedeutung

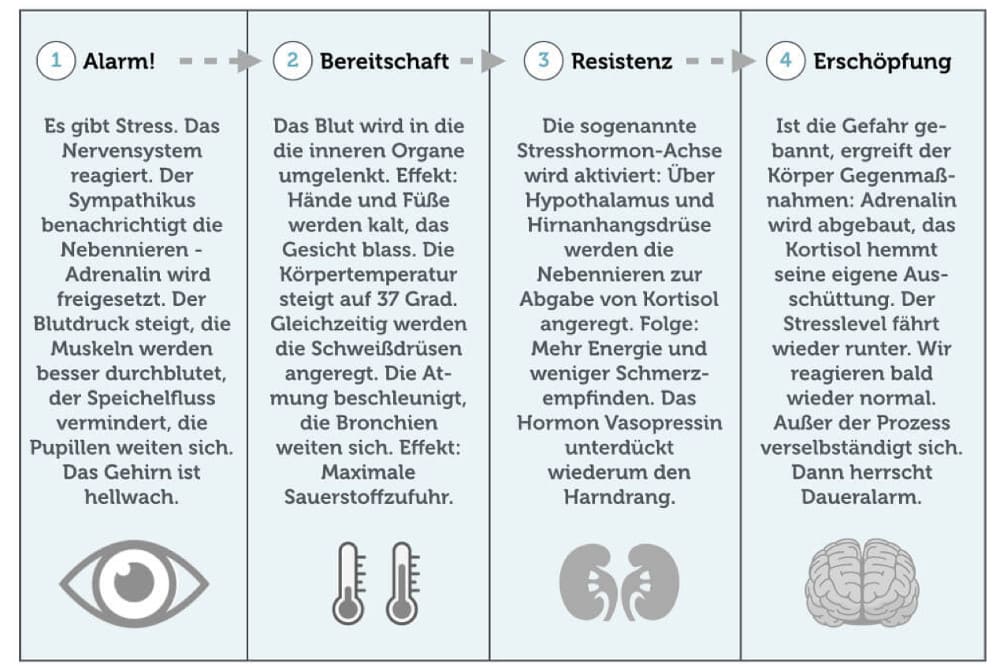

Was ist Stress? Ursprünglich ist Stress eine Reaktion des Körpers auf potenzielle Gefahren. Es kommt dabei zu körperlicher und psychischer Anspannung, die verschiedene Abläufe im Körper in Gang setzt:

Eustress und Distress entwickeln dabei jedoch unterschiedliche Wirkungen…

Eustress einfach erklärt

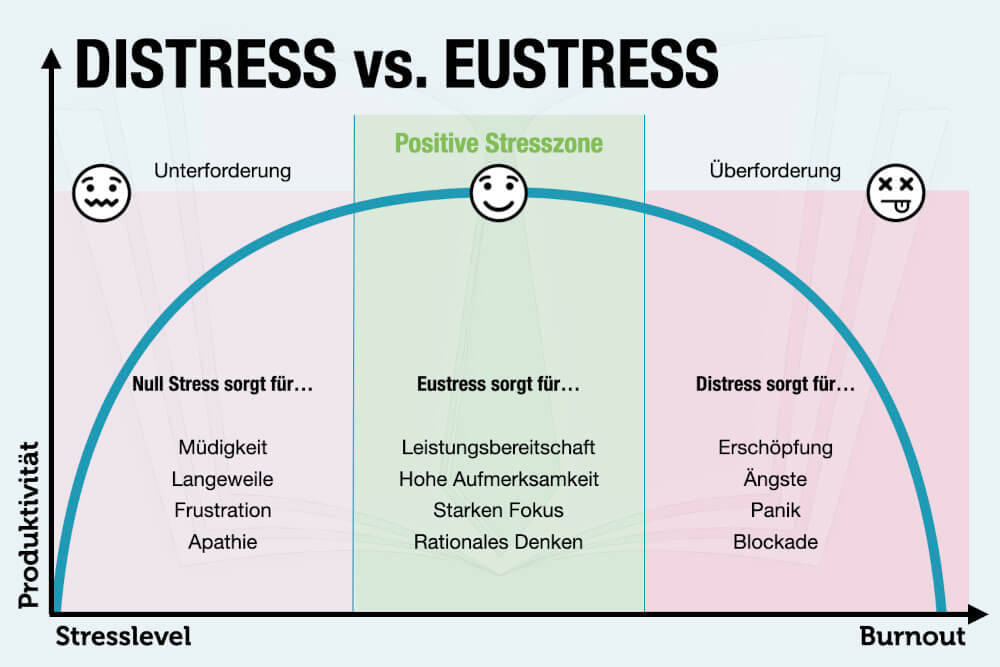

Eustress tritt in Situationen auf, die uns herausfordern, aber als lösbar und nicht bedrohlich empfunden werden. Positiven Stress erkennen Sie daran, dass Sie zwar angespannt sind, gleichzeitig aber besonders aufmerksam, motiviert und fokussiert. Dafür sorgt vor allem das Stresshormon Adrenalin.

Für einen kurzen Zeitraum gibt Ihnen der Eustress einen Motivationskick, steigert das Selbstvertrauen und setzt Energien frei, die ihre körperliche und psychische Leistungsfähigkeit steigern. Folgt auf diese Stressphase eine entsprechende Erholungsphase und Regeneration, ist alles gut und gesund.

Eustress Beispiele

- Vorfreude

- Verliebtheit

- Optimismus

Distress einfach erklärt

Dauert der Druck zu lange an (gilt auch für Eustress), schlägt er von positivem in negativen Stress um. Wir empfinden eine akute Überforderung, bekommen Angst, die Situation nicht bewältigen zu können und machen uns große Sorgen. Gründe dafür können Termindruck, Geldsorgen, Zukunftsängste oder soziale Konflikte (auf der Arbeit) sein.

Wird Distress chronisch und hält er über Tage oder gar Wochen an, wird es gefährlich: Dauerstress macht krank. Die permanente Ausschüttung von Stresshormonen wie Kortisol schwächt das Immunsystem. Körperliche Symptome sind oft Kopf-, Nacken- und Rückenschmerzen, Durchfall und Schlafstörungen. Auch Herz-Kreislauf- oder Nieren-Erkrankungen sowie Allergien können die Folge sein. Ebenso psychische Störungen bis hin zum Burnout oder einer Depression.

Distress Beispiele

- Gereiztheit

- Panikattacke

- Blackout

Übersicht: Merkmale von Distress und Eustress

Zwar machen beide Stressformen den Körper angespannt und leistungsbereit. Dennoch gibt es entscheidende Unterschiede. An diesen Merkmalen können Sie Eustress und Distress erkennen:

| 🟢 Eustress | 🔴 Distress |

| ✚ dauert kurz ✚ mobilisiert Energie ✚ steigert Leistung ✚ macht optimistisch ✚ fühlt sich gut an ✚ erzeugt Vorfreude ✚ überfordert nicht |

✖ hält langfristig ✖ überlastet uns ✖ schwächt Leistung ✖ löst Ängste aus ✖ erschöpft nachhaltig ✖ blockiert Denken ✖ kann krank machen |

Was sind Stressoren?

Bei der Unterscheidung der beiden Stressarten sollten Sie zugleich die Auslöser – die sogenannten Stressoren (auch: Stressfaktoren) beachten. Generell werden drei Stressauslöser unterschieden, die unterschiedlich stark Einfluss auf uns nehmen:

- Physische Stressoren

Diese wirken sich belastend und meist stark auf den Körper aus: Beispielsweise Lärm, Kälte, Hitze sowie Verletzungen, Hunger und Krankheit. - Psychische Stressoren

Psychische Belastung kann aus Versagensängsten resultieren, aus Arbeitslosigkeit, unklaren Arbeitsaufträgen sowie Zeit- und Leistungsdruck. - Soziale Stressoren

Diese Auslöser entstehen im Kontakt mit anderen Menschen – bei Konflikten oder Gruppendruck sowie bei Diskriminierung oder einer Trennung vom Lebenspartner.

Wie kann ich Distress bewältigen oder verhindern?

Stress sind wir nicht hilflos ausgeliefert. Wir können rechtzeitig reagieren, bevor Eustress in Distress übergeht. Wesentlich bei jeder Stressbewältigung ist, die Stresssymptome frühzeitig zu erkennen und gegenzusteuern – mit körperlichem und mentalem Ausgleich, ausreichend Erholung und neuen Gewohnheiten (bitte nie mit Alkohol oder Drogen!).

Hier unsere besten Tipps mit denen Sie Adrenalin, Noradrenalin und Kortisol schneller abbauen und Ihre Stressresistenz erhöhen:

1. Bewegung

Stress ist eine Urreaktion, auf die evolutionär Flucht oder Angriff folgte. Entsprechend lässt er sich am besten durch körperliche Bewegung und Sport abbauen. Laut Weltgesundheitsorganisation (WHO) sollten wir uns pro Woche rund 300 Minuten mäßig (spazieren) und 150 Minuten intensiv bewegen (joggen). Wer akut unter Stress leidet, steigt am besten ein paar Treppenstufen oder läuft eine Runde um den Block.

2. Entspannungsübungen

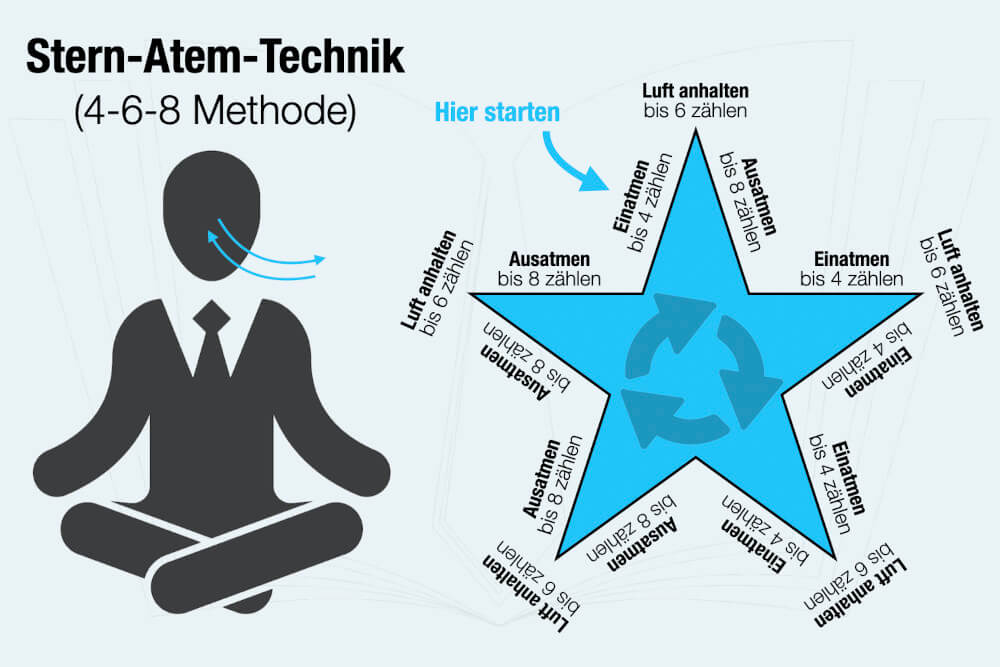

Besonders nach längeren Belastungsphasen sollten Betroffene wieder zu innerer Ruhe zurückfinden. Dabei helfen klassische Entspannungsübungen – wie zum Beispiel Meditation und Yoga-Übungen oder Atemübungen wie die Stern-Technik, bei der sich langsames, tiefes Einatmen und Luft anhalten abwechseln.

3. Sozialkontakte

Ein besonders wirkungsvoller Ausgleich zum Stress sind gute Freunde. Beim Austausch können Sie sich den Frust von der Seele reden und zugleich gemeinsam den Stress weglachen. Und Lachen ist die beste Medizin. Soziale Beziehungen tun nachweislich der Seele gut, deshalb sollten wir diese nicht nur bei Distress pflegen.

4. Pausen

Machen Sie öfter und regelmäßig Pausen. Immer nur funktionieren, funktioniert nicht. Unsere Konzentrations- und Leistungsfähigkeit sinkt nach spätestens 90 Minuten deutlich (siehe: Arbeitsrhythmus 52-17). Der Körper braucht dann Erholungsphasen – zum Beispiel einen Powernap. Keine Sorge: Die scheinbar „vertrödelte“ Zeit holen Sie später durch nachweislich mehr Energie wieder herein!

5. Einstellung

Negativer Stress ist oft eine Frage der eigenen Gedanken und Bewertung (siehe: Perfektionismus). Distress entsteht dann durch eine übersteigerte Erwartungshaltung, durch das Drama, was wir aus Lappalien machen. Statt sich selbst unter Druck zu setzen, rufen Sie Ihren inneren Kritiker zur Räson und üben Sie mehr Gelassenheit: Wie denken Sie darüber in 10 Tagen oder 10 Monaten? Eben.

6. Prioritäten

Fundamental für Stressabbau und Stressbewältigung sind die richtigen Prioritäten: Was ist wirklich wichtig oder dringend? Indem Sie künftig Ihr Zeitmanagement optimieren (z.B. mit dem Eisenhower-Prinzip) und unnötige Zeitfresser ausschalten, kann Distress erst gar nicht entstehen.

Falls alles davon nicht hilft und Sie weiterhin permanent unter Stress stehen, sollten Sie sich nicht schämen, professionelle Hilfe in Anspruch zu nehmen. Wenden Sie sich an Ihren Hausarzt. Der kann Sie zum Beispiel auch dabei unterstützen, einen Psychotherapeuten zu finden.

Häufige Fragen und Antworten zu Stress

Stress ist eine natürliche Reaktion des Körpers auf herausfordernde Situationen und mentale Belastung. Der menschliche Organismus spult daraufhin ein Ur-Programm ab, das Energie-Reserven freisetzt und ihn ursprünglich auf Kampf oder Flucht vorbereitete. Gibt es kein Ventil, um die Anspannung abzubauen, kann Stress zu psychischen und körperlichen Erkrankungen führen.

Stress zeigt sich in unterschiedlichen Symptomen und Reaktionen. Dazu gehören erhöhte Reizbarkeit und innere Unruhe, Schweißausbrüche und Angstgefühle, ebenso wie Konzentrationsstörungen, Übelkeit, Kopf- und Nackenschmerzen sowie Schlafstörungen. Chronischer Stress schwächt das Immunsystem und erhöht das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Schlaganfall oder Burnout.

Die Ursachen für Stress (sog. Stressoren können im Privaten wie im Beruf liegen. Zu den häufigsten Auslösern und Stressfaktoren gehören:

- Ängste und (finanzielle) Sorgen

- Zu hohe Ansprüche an sich selbst

- Über- oder Unterforderung

- Hohe Arbeitsbelastung und Zeitdruck

- Ständige Erreichbarkeit

- Konkurrenzkampf und Mobbing im Job

- Konflikte in Partnerschaft oder Familie

- Unerfüllte Wünsche und Sehnsüchte

- Verlust eines geliebten Menschen

- Chronische Erkrankungen und Schmerzen

- Lärm und unangenehme Geräusche

- Extreme Klimaverhältnisse (Hitze, Kälte)

Positiver Stress („Eustress“) entsteht, wenn wir zwar eine Herausforderung erleben – uns dieser aber gewachsen fühlen. Für eine gewisse Zeit kann der Körper dann zusätzliche Kräfte mobilisieren. Beispiele für positiven Stress erleben wir bei sportlichen Wettkämpfen oder beim sogenannten Flow im Job. Wer sich jedoch überfordert fühlt, erlebt negativen Stress (= „Disstress“).

Am besten und schnellsten lässt sich Stress abbauen durch Bewegung oder Sport, tiefes Durchatmen (z.B. 4-6-8 Methode) sowie gezielte Entspannungsübungen (z.B. Autogenes Training, Meditation, Yoga oder Achtsamkeit). Langfristig sollten Sie auf ausreichend Schlaf, ein positives Umfeld sowie ausreichend Ausgleich (z.B. durch Freunde, Hobbys) achten.

Was andere dazu gelesen haben