Definition: Was ist das Resonanzphänomen?

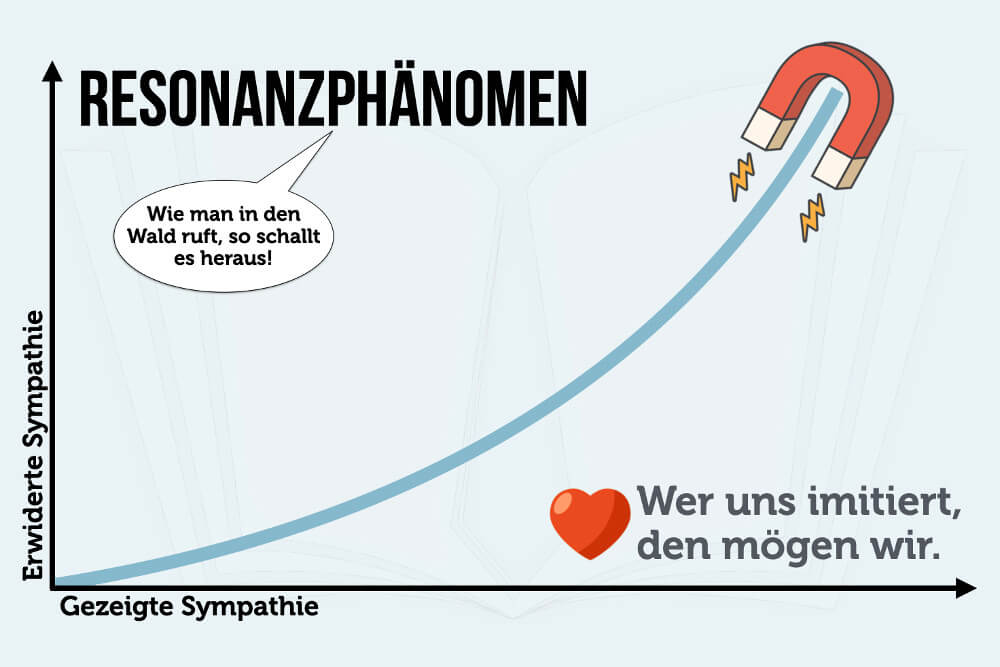

Das Resonanzphänomen beschreibt in der Psychologie die Rückkopplung von gezeigten Emotionen oder Verhaltensweisen. Vor allem starke Gefühle verursachen bei den meisten Menschen einen unbewussten Widerhall. Das gilt insbesondere für Sympathie und das Gegenteil: die Antipathie beziehungsweise Abneigung.

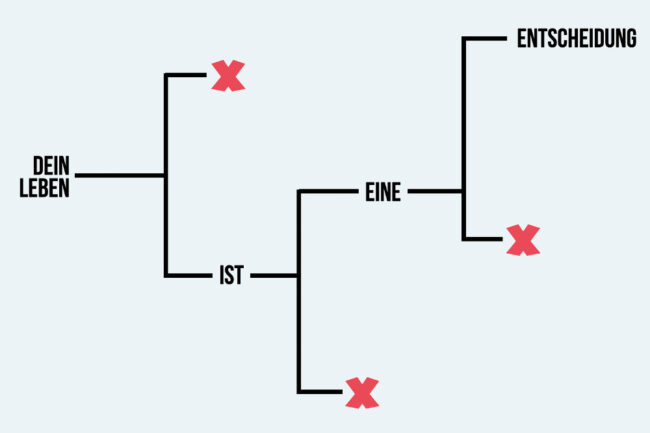

Gleichzeitig wirkt das Resonanzphänomen wie ein Selbstverstärker: Wenn wir glauben, dass uns jemand mag, verhalten wir uns automatisch freundlicher und wärmer – mit dem Effekt, dass uns unser Gegenüber tatsächlich mehr mag. Umgekehrt: Wer eine Zurückweisung fürchtet, verhält sich meist reservierter und kühler – und riskiert tatsächlich einen Korb (siehe auch: Gesetz der Anziehung).

Resonanzphänomen Beispiele und Studien

Eine der bekanntesten Studien zum Resonanzphänomen stammt von dem US-Psychologen Timothy Brock. Er wollte herausfinden, wann die Kunden dem Verkäufer in einem Malergeschäft glauben. Im ersten Versuch sagte der Verkäufer, dass er selbst erst vor kurzem dieselbe Farbe in derselben Menge gekauft habe und sie deshalb empfehlen könne. Im zweiten Experiment gab er an, zwar dieselbe Farbe, aber eine andere Menge gekauft zu haben. Kaum zu glauben: Die Kunden glaubten dem ersten Verkäufer signifikant häufiger.

Die Stanford-Medienwissenschaftler Jeremy Bailenson und Nick Yee wiederum fanden heraus, dass wir selbst einer künstlichen Computerfigur (auch: Avatar) mehr glauben, falls diese unsere Bewegungen nachahmt.

Resonanzphänomen Beispiel: Blind-Date

Das folgende Experiment stammt von dem Psychologen Danu Anthony Stinson von der Universität von Waterloo. Er lud 28 Männer zu einem Blind Date mit einer attraktiven Frau ein. 14 davon erzählte er allerdings, die Frau sei schon sehr nervös und unsicher, ob die Männer sie überhaupt attraktiv finden würden. Den anderen Männern gab er nur ein paar demografische Daten der Dame: 25 Jahre, blond, schlank, sportlich…

Zwar dürften alle 28 Männer nervös zum Blind Date erschienen sein. Aber nur die erste Gruppe fühlte sich angesichts der angeblichen Nervosität der Begleiterin besser und verhielt sich dadurch selbstbewusster, aufgeschlossener und spürbar warmherziger – was wiederum einen deutlich anziehenden Effekt auf die Frau hatte (obwohl diese eingeweiht war).

Resonanzphänomen zeigt soziale Optimisten

Das Faszinierende an dem Experiment ist, dass es nicht nur bestätigte, was die Forscher vermuteten: Dass Menschen, die glauben von anderen akzeptiert und gemocht zu werden, sich reflexartig so verhalten, dass sie tatsächlich akzeptiert und gemocht werden.

Der Versuch offenbarte zugleich die Existenz von sogenannten sozialen Optimisten. Diese Menschen haben ein so unerschütterliches Selbstvertrauen, dass sie in letzter Konsequenz zu Natursympathen avancieren – im Gegensatz zu Misanthropen, die einsam bleiben.

Psychologie: Was steckt hinter dem Resonanzphänomen?

Das Resonanzphänomen basiert vornehmlich auf unserem Bedürfnis nach Harmonie und Symmetrie. Das lässt sich schon daran zeigen, dass Menschen andere umso heftiger imitieren, sobald sie sich von einer Gruppe ausgegrenzt fühlen. Gleichzeitig übernimmt das Verhaltensmimikry eine wichtige zwischenmenschliche Aufgabe: Es bildet eine Art sozialen Klebstoff (siehe auch: Chamäleon-Effekt).

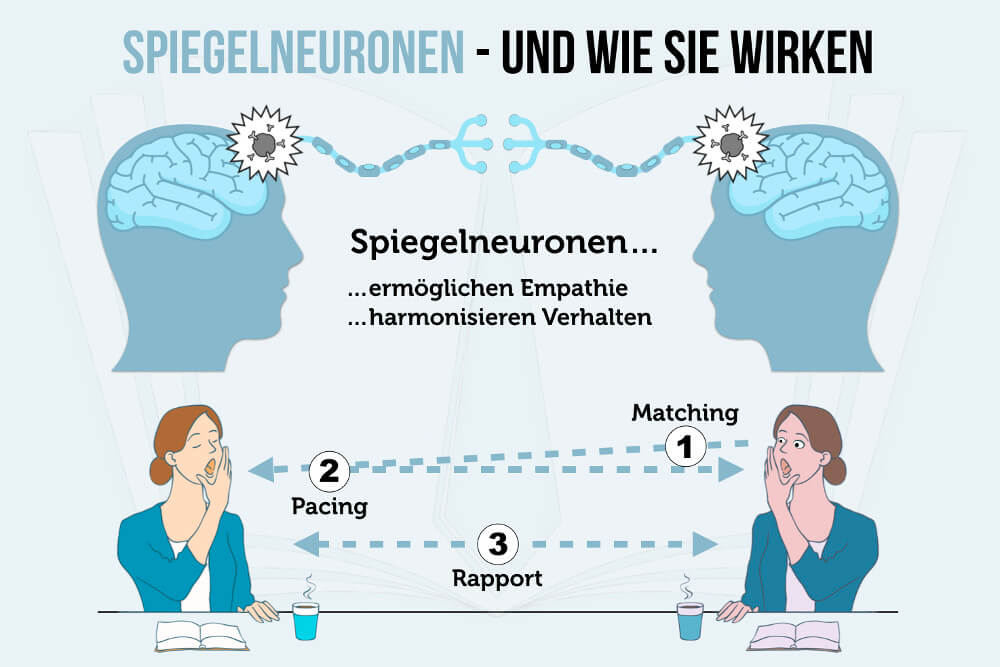

Verantwortlich für diese meist unbewussten Verhaltensmuster sind unter anderem die sogenannten Spiegelneuronen. Entdeckt wurden sie 1996 von den beiden Forschern Vittorio Gallese und Giacomo Rizzolatti von der Universität Parma. Damals untersuchte das Duo die Hirnströme von Makaken-Affen, während diese mit Gegenständen hantierten. Dabei stellten sie fest, dass deren Nervenzellen schon Signale abfeuerten, als der Versuchsleiter die Gegenstände in die Hand nahm, um sie den Affen zu geben. Eine Art Vorfreude – wobei das Gehirn genauso aktiv wurde wie beim eigentlichen Spielen.

Als Gallese und Rizzolatti ihre Untersuchungen ausweiteten, stellte sich heraus, dass das Spielzeug gar nicht nötig war: Es genügte schon der Anblick eines fuchtelnden Artgenossen, damit das Gehirn der Affen genauso in Rage geriet, als würden sie schon spielen. Bei Drohgebärden, Wut oder Schmerz passierte dasselbe.

Inzwischen ist klar, dass es bei Menschen Nervenzellen gibt, die eine Art biologische Basis für Sympathien bilden: Sobald wir jemanden beobachten, der uns ähnlich ist und dieselben Verhaltensmuster zeigt, feuern diese Neuronen. Es entsteht die sprichwörtliche gemeinsame Wellenlänge.

Im Umkehrschluss bedeutet das, dass wir selbst zu einem Gutteil beeinflussen können, wie sympathisch wir auf andere wirken – nicht nur bei einem Rendezvous, sondern ebenso im Job oder auf einem Kongress. Wir müssen nur genug Resonanz erzeugen. Oder wie der Volksmund weiß: „Wie man es in den Wald hineinruft, so schallt es heraus.“

Anleitung zum Unglücklichsein

Ein wunderschönes Beispiel für das Resonanzphänomen stammt aus dem Buch „Anleitung zum unglücklich sein“ von Paul Watzlawick. Die Anekdote geht so: Ein Mann will ein Bild aufhängen. Den Nagel hat er, aber keinen Hammer. Der Nachbar besitzt einen Hammer. Also beschließt der Mann, hinüberzugehen und den Hammer auszuborgen. Da kommen ihm Zweifel: Was, wenn der Nachbar ihm den Hammer nicht leihen will? Gestern schon grüßte er ihn nur so flüchtig. Vielleicht war er in Eile. Vielleicht war die Eile aber auch nur vorgeschützt, und er hat etwas gegen ihn. Und was? Er hat ihm nichts angetan; der bildet sich da etwas ein! Wenn jemand von ihm ein Werkzeug borgen wollte – er gäbe es ihm sofort. Warum dann sein Nachbar nicht? Wie kann man einem Mitmenschen einen so einfachen Gefallen ausschlagen? Leute, wie der Kerl, vergiften das Leben. Und dann bildet der Nachbar sich noch ein, er sei auf ihn angewiesen. Bloß weil er einen Hammer hat. Jetzt reicht’s! So stürmt der Mann hinüber, läutet, der Nachbar öffnet, doch noch bevor der „Guten Morgen“ sagen kann, schreit ihn der Mann an: „Behalten Sie Ihren Hammer, Sie Rüpel!“

Mysteriös bleiben: Sympathie beruht nicht nur auf Gegenseitigkeit

Erin Whitchurch von der Universität von Virginia in Charlottesville untersuchte ebenfalls, wie Sympathie wirkt beziehungsweise wie wir anderen sympathischer werden. Dazu suchte sie sich 47 Studentinnen und sagte jeder von ihnen, dass diverse männliche Studenten ihr Facebook-Profil gesehen und anschließend bewertet hätten, wie attraktiv sie seien. Natürlich war das alles fingiert. Entscheidend war, was sie den Studentinnen nun erzählte:

- Der ersten Gruppe teilte sie mit, sie würden nun die Männer kennenlernen, die ihnen in Sachen Attraktivität die Höchstnote gegeben hatten.

- Der zweiten Gruppe sagte sie, sie würden die vier Männer sehen, die sie nur durchschnittlich anziehend fanden.

- Die dritte Gruppe bekam einfach nur vier Männer zu sehen. Wie attraktiv diese die Probandinnen gefunden hatten, blieb unerwähnt.

Nun sollten die Teilnehmerinnen selber einschätzen, wie sehr sie sich zu den unbekannten Kommilitonen hingezogen fühlten. Sie ahnen es: Die Frauen der ersten Gruppe fühlten sich zu den Männern sofort hingezogen, in der zweiten Gruppe war eine Reaktion nicht erkennbar. Das Überraschende aber passierte in Gruppe drei: Jene Frauen, die sich ihrer Wirkung auf das andere Geschlecht ungewiss waren, fühlten sich am stärksten zu den Männern hingezogen und dachten am längsten über sie nach.

Was attraktiv und sympathisch macht, sind demnach nicht zahlreiche Komplimente und andere Formen der Anbiederei, sondern vielmehr ein Hauch Unsicherheit und Ungewissheit. Damit lassen wir Sie jetzt mal im Ungewissen…

Was andere dazu gelesen haben