Definition: Was ist ein Stereotyp?

Ein Stereotyp ist eine verbreitete Auffassung und starre Vorstellung von Personen oder Gruppen, die in der Gesellschaft präsent sind. Es sind Klischees und Verallgemeinerungen, die über andere Menschen anhand einzelner Merkmale gemacht werden. Durch solch ein Stereotyp schreiben wir anderen Eigenschaften oder Verhaltensweisen zu, ohne sie individuell zu kennen. Vom amerikanischen Journalisten Walter Lippmann stammt die bis heute prägende Definition:

Stereotype sind verfestigte, schematische, objektiv weitgehend unrichtige kognitive Formeln, die zentral entscheidungserleichternde Funktion in Prozessen der Um- und Mitweltbewältigung haben.

Der Begriff Stereotyp (Plural: die Stereotype) stammt aus dem Buchdruck und bezeichnete im 18. Jahrhundert den Druck mit feststehenden, unveränderlichen Schriften. Erst im 20. Jahrhundert wurde er in die Psychologie und Sozialwissenschaften übernommen. Die Bezeichnung setzt sich aus den griechischen Wörtern steréos = starr, fest und typos = Schlag, Eindruck oder Muster zusammen.

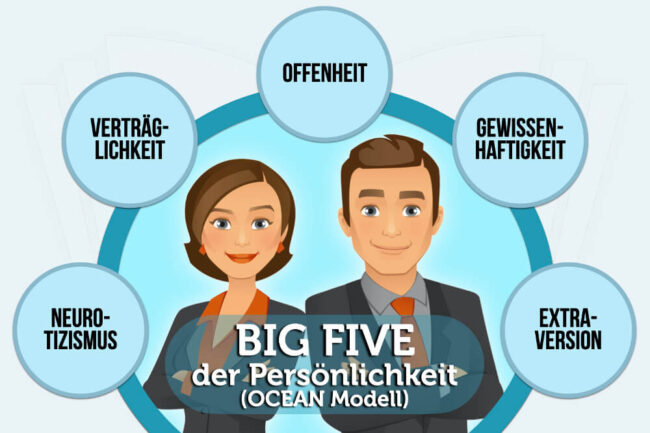

Merkmale für Stereotype

Stereotype beziehen sich auf ein bestimmtes Merkmal von Personen und verallgemeinern die zugeschriebenen Eigenschaften. Zwar gibt es einige besonders bekannte und oft genannte Stereotypen, doch fällt grundsätzlich jeder Mensch in verschiedene Kategorien für solch verbreitete Auffassungen. Typische Merkmale sind:

- Alter

- Nationalität

- Ethnie

- Geschlecht

- Frisur

- Hautfarbe

- Kleidung

- Beruf

Stereotyp Synonym

Synonym zu Stereotyp werden auch die Begriffe Klischee, verbreitete Überzeugung, Schablone, allgemeine Vorstellung oder Vorurteil verwendet. Gerade bei Vorurteilen ist eine Differenzierung aber wichtig, da es einen entscheidenden Unterschied gibt.

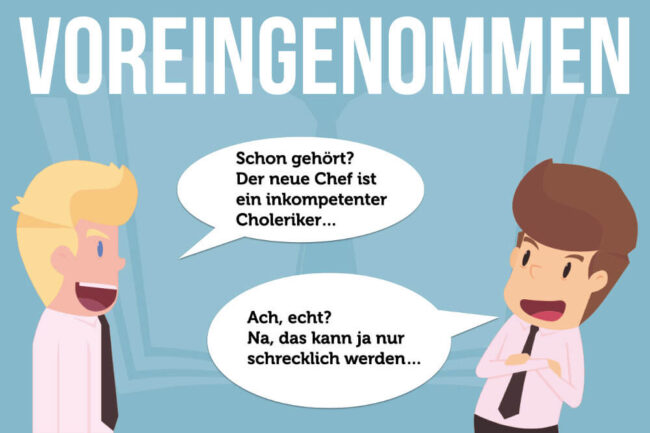

Unterschied zwischen Stereotyp und Vorurteil

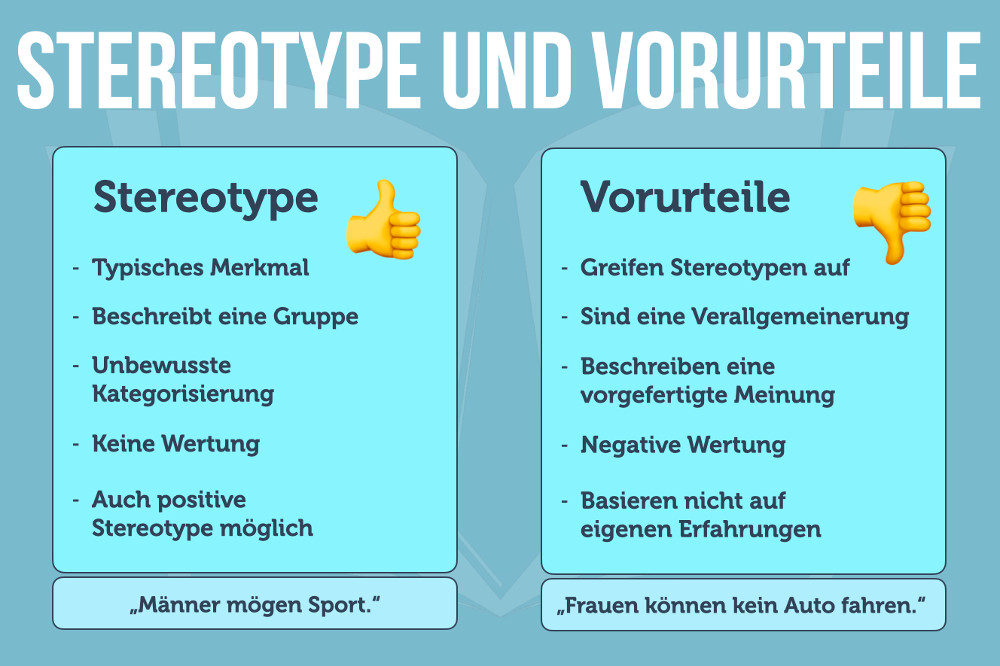

Vorurteil und Stereotyp werden oft in einem Atemzug genannt und synonym verwendet. Das ist jedoch nicht korrekt und passt nicht zum heutigen Verständnis der Stereotypforschung. Beide Begriffe sind eng miteinander verbunden, unterscheiden sich aber in einem wichtigen Punkt:

Stereotype

Stereotype basieren auf einer unbewussten, nahezu automatischen Kategorisierung. Durch Schubladendenken, Verallgemeinerungen und Vereinfachungen werden Menschen in Kategorien sortiert, die für jeweils unterschiedliche Merkmale stehen. Ein Attribut wird als typisch erkannt und jedem innerhalb der Gruppe zugeschrieben. Solch ein Stereotyp enthält nicht zwangsläufig eine Wertung, kann neutral, aber auch positiv sein.

Vorurteil

Vorurteile bauen auf vorhandenen Stereotypen auf und fügen der Kategorisierung eine negative Bewertung hinzu. Sie sind eine vorgefertigte Meinung und generelle Haltung. Aus einer anfänglichen Beobachtung und unbewussten Kategorisierung wird ein negatives Stigma, dem Betroffene nur schwer entkommen können.

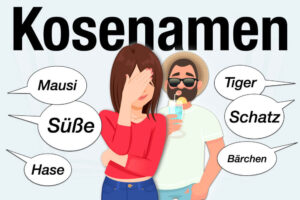

Stereotyp: Beispiele für stereotypes Denken

Sie haben keine Stereotypen? Wir sprechen uns gerne alle davon frei, die Wahrheit sieht aber anders aus. Wir alle kategorisieren und verallgemeinern. Das zeigt sich schon an einigen Beispielen, die für Sie sicher genauso gelten – auch wenn es oft unbewusst abläuft. Die Wahrnehmung beeinflussen diese Stereotype dennoch:

- Männer mögen Sport und Autos.

- Frauen sind empathischer und liebevoller.

- Deutsche legen größten Wert auf Pünktlichkeit.

- Brillenträger sind besonders schlau.

- Mädchen mögen rosa / Jungen mögen blau.

- Südländer sind temperamentvoller und leidenschaftlicher.

Treffen wir eine Person, gehen wir davon aus, dass diese Annahmen stimmen. Lange bevor wir uns selbst ein Bild machen – und selbst dann, wenn wir selbst gar keine Erfahrungen mit dem Menschen machen. Selbst ganzen Nationalitäten schreiben wir Eigenschaften zu und gehen davon aus, dass diese stimmen müssen. Schon das zeigt, wie ungerecht Stereotype für viele Betroffene sind. Denn natürlich treffen sie nicht auf alle zu.

Stereotyp Bedeutung: Herkunft und Zweck der Vorannahmen

Wenn Stereotype so oft falsche Annahmen enthalten, wieso gibt es sie dann überhaupt? Auch wenn sie nicht immer stimmen, gibt es gute Gründe, warum Stereotype im Denken verankert sind:

Mehr Sicherheit

Obwohl das Stereotyp häufig unrichtig ist, hilft diese vereinfachte Darstellung von Personen oder Gruppen dabei, Entscheidungen zu treffen. Es gibt uns ein besseres Gefühl, andere schnell einschätzen zu können – selbst dann, wenn sich herausstellt, dass die erste Einschätzung nicht zutrifft.

Mehr Überschaubarkeit

Komplexe Zusammenhänge sowie soziale Strukturen werden zusammengefasst. Die Welt wird plötzlich deutlich überschaubarer. Ohne Verallgemeinerungen ist es schlicht unmöglich, alle Menschen bis ins Detail kennenzulernen und zu beurteilen. Stereotype helfen der Wahrnehmung ungemein, indem sie diese vereinfachen.

Mehr Selbstwertgefühl

Durch Stereotype und Vorurteile kann man sich durch die Abgrenzung von anderen selbst genauer definieren. Wer in solchen Kategorien denkt, sowohl andere Menschen aber auch sich selbst in Schubladen einsortiert, ist weniger unsicher und steigert das eigene Selbstwertgefühl. Das ist zwar wünschenswert, doch sollte das eigene Selbstwertgefühl nie durch Abwertung anderer zustande kommen. Gesund ist es nur, wenn es von innen heraus ensteht.

Mehr Zugehörigkeit

Verbreitete und mit anderen geteilte Stereotype sorgen für ein Gefühl der Zugehörigkeit. Wir haben dieselben Ansichten und Vorstellungen wie andere und fühlen uns sofort verbunden. Für den Menschen als soziales Wesen ist diese Art der Zugehörigkeit ein wichtiger Faktor.

Negative Konsequenzen von Stereotypen

Was als harmlose Vereinfachung beginnt, endet leider oft als gnadenlose Verallgemeinerung und hartnäckiges Vorurteil. Kommen zu den neutralen Stereotypen negative Bewertungen, wird es für Betroffene zu einem ernsthaften Problem. Trotz allen Bemühungen zur Gleichberechtigung zeigen sich beispielsweise Geschlechterstereotypen weiterhin im Berufsleben. Männern wird Belastbarkeit, Durchsetzungsvermögen und Aktivität zugeschrieben. Frauen stehen eher für Emotionalität, Empathie und leider auch fehlende Autorität.

So finden sich weiterhin vor allem Männer in Führungspositionen, wo die entsprechenden Eigenschaften gefragt sind. Frauen scheinen hingegen besonders gut für soziale Berufe geeignet zu sein – natürlich ein Stereotyp, aber es spiegelt auch die gesellschaftliche Realität.

Erschwerend hinzu kommt die unterschiedliche Beurteilung von Eigenschaften zwischen den Geschlechtern. Männer sind meinungsstark oder karriereorientiert – Frauen sind zickig und vernachlässigen die Familie. Anders herum sind Frauen gefühlvoll, Männer gelten hingegen schnell als zu weich. Wer den Erwartungen der jeweiligen Rolle nicht entspricht, gilt gleich als Abweichler und passt nicht ins Bild.

Stereotype führen zu Ausgrenzung

Noch schlimmer: Stereotype können zu Ausgrenzung von einzelnen Personen oder ganzen Gruppen führen. Ein Beispiel sind Menschen mit Migrationshintergrund, denen oft zahlreiche Vorurteile entgegenschlagen. Sie haben es schwer, aus diesen Denkschubladen zu entkommen. Doch selbst Vornamen können ausreichen, damit andere voreingenommen sind. Wer Kevin oder Chantal heißt, wird gleich als eher dumm abgestempelt.

Stereotype überwinden: Ist es möglich?

Bereits ab etwa drei Jahren beginnen Kinder damit, in Gruppen einzuteilen – vor allem über Geschlecht, Haarfarbe und Hautfarbe. Schon in diesem Alter wird die Gruppe, der man selbst angehört, ein bisschen besser beurteilt – schließlich ist sie einem besonders vertraut. In Studien zeigen Forscher, dass im Gehirn die Regionen für Furcht und Flucht besonders aktiv sind, wenn Teilnehmer Bilder von Menschen anderer Ethnien sehen. Bei Angehörigen der eigenen Gruppe zeigen sich diese Aktivitäten nicht.

Stellt sich umso mehr die Frage: Lassen sich Stereotype überwinden, wenn diese sogar biologisch begünstigt werden? Jeder ist mit den Stereotypen der eigenen Kultur vertraut, doch auch jeder ist selbst dafür verantwortlich, ob daraus Vorurteile oder gar Diskriminierung entstehen. Wichtig für die Überwindung sind vor allem drei Maßnahmen:

Gespräche führen

Ein effektiver Weg gegen Stereotype: Statt gleich alle Personen über einen Kamm zu scheren, führen Sie Gespräche und fragen Sie gezielt nach. Kaum etwas baut vorgefertigte Meinungen schneller ab als die direkte und offene Kommunikation.

Erfahrungen sammeln

Persönliche Erfahrungen widerlegen Stereotype und bauen Vorurteile ab. Lernen Sie Menschen wirklich kennen und machen Sie sich ein eigenes Bild, statt den verbreiteten Kategorien zu glauben. Je mehr Sie sich eine eigene Meinung bilden, desto eher merken Sie, dass Menschen keine homogene Masse gleicher Eigenschaften, sondern Individuen sind.

Wissen aneignen

Bildung und Wissen bauen Stereotype ab. Je besser Sie informiert sind, desto weniger glauben Sie blind verbreiteten Annahmen oder Verallgemeinerungen. Wichtig ist aber die Auswahl der Informationsquellen. Wir neigen dazu, verstärkt Informationen wahrzunehmen, die unsere Ansichten bestätigen. Achten Sie auf einen neutralen und objektiven Wissensaufbau.

Was andere Leser dazu gelesen haben

- Lookismus: Wie er wirkt und was Sie tun können

- Engstirnig: Beschränken Sie sich nicht!

- Gerüchte: Klatsch, Tratsch und üble Nachrede

- Denkfehler: Wie uns das Unterbewusstsein beeinflusst

- Prokrustesbetten: Raus aus den Denkschubladen!