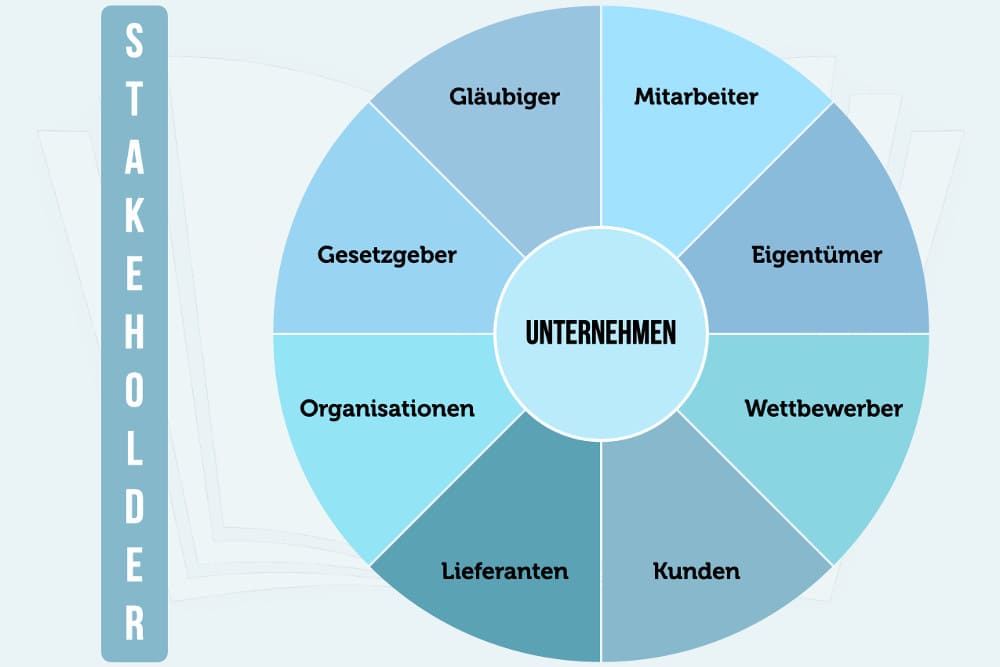

Definition: Was sind Stakeholder?

Als Stakeholder bezeichnet man Gruppen, Organisationen oder Parteien, die ein individuelles Interesse an einem Unternehmen oder einem Projekt haben. Sie sind direkt oder indirekt daran beteiligt. Das bedeutet, dass sie von den unternehmerischen Aktivitäten betroffen sind oder sich zumindest dafür interessieren. Daher versuchen sie, Entscheidungen beziehungsweise Verantwortliche zu ihren Gunsten zu beeinflussen.

Für Unternehmen ist es wichtig, seine Stakeholder zu kennen. Die Ansprüche und Erwartungen der Stakeholder können gerechtfertigt sein: Dann hängt der Unternehmenserfolg unter anderem davon ab, wie gut oder schlecht es diese Parteien berücksichtigt. Selbst wenn es sich um ungerechtfertigte Ansprüche handelt, muss ein Unternehmen dazu Stellung beziehen.

Stakeholder Synonym + deutsche Übersetzung

Der Begriff Stakeholder (ausgesprochen: stäikholder) stammt aus dem Englischen von stake (= Einsatz, Anteil, Anspruch, Erwartung) und holder (= Eigentümer, Besitzer). Auf Deutsch übersetzt heißt das so viel wie Teilhaber oder Anspruchsberechtigter. Synonyme sind Beteiligte, Projektbeteiligte, Project Stakeholder, Interessensgruppe, interessierte Partei, Berührungsgruppe, Ergebnisbetroffene oder Ergebnisprofiteure.

Stakeholder Beispiele

Es lässt sich zwischen zwei Arten von Stakeholdern unterscheiden. Zu den internen Stakeholdern zählen beispielsweise die Mitarbeiter, die Eigentümer und das Management. Zu den externen können weitaus mehr zählen:

- Kunden

- Lieferanten

- Partner

- Banken

- Aktionäre

- Gewerkschaften

- Verbände

- Verbraucherorganisationen

- Öffentlichkeit

- Konkurrenten

- Institutionen

- Behörden

- Gesetzgeber

Ziele der wichtigsten Stakeholder

Gehen wir vom Normalfall aus und betrachten typische Stakeholder: Beispielsweise sind die internen Stakeholder direkt am Geschehen vor Ort beteiligt. In der Regel verfolgen sie ein gemeinsames Oberziel, nämlich den Unternehmens- oder Projekterfolg. Dennoch gibt es je nach Gruppe individuell unterschiedliche Erwartungen. Noch deutlicher unterscheiden die sich, wenn man die externen mit hinzuzieht:

-

Mitarbeiter

Die erhoffen sich mit dem Unternehmenserfolg einen sicheren Arbeitsplatz, ein gutes Gehalt und faire Arbeitsbedingungen.

-

Manager

Die Führungskräfte sind bestrebt, die Unternehmensziele mit ihrem Team zu erreichen. So können sie ihre Position festigen und sich für eine Beförderung qualifizieren.

-

Eigentümer

Die Eigentümer erwarten, dass ihr Unternehmen entsprechend hohe Gewinne abwirft. So kann es Lieferanten und gegebenenfalls Gläubiger bedienen und Dividenden an seine Aktionäre ausschütten.

-

Lieferanten

Die Lieferanten wünschen sich einen verlässlichen Geschäftspartner. Der trägt zum eigenen Unternehmenserfolg bei.

-

Kunden

Die Kunden wollen günstige Produkte oder Dienstleistungen in bester Qualität.

-

Staat

Der Staat – beispielsweise in Form von Behörden und Institutionen – erhofft sich regelmäßige Steuereinnahmen. Außerdem wacht er darüber, dass Qualitäts- und Sicherheitsstandards sowie Gesetze eingehalten werden.

Selbst eine diffuse und heterogene Gruppe wie „die Öffentlichkeit“ hat als Stakeholder ein berechtigtes Interesse. Kommt es beispielsweise in einem Chemiekonzern zu einem Unglück, bei dem eine Chemikalie in den örtlichen Bach läuft, müssen Anwohner rechtzeitig informiert und gewarnt werden.

Tools zur Stakeholderanalyse

Im Rahmen der Stakeholderanalyse geht das Unternehmen den einzelnen Ansprüchen und Erwartungen genauer auf den Grund. Dazu existieren verschiedene Tools, mithilfe derer sich die Wünsche und Anforderungen identifizieren lassen.

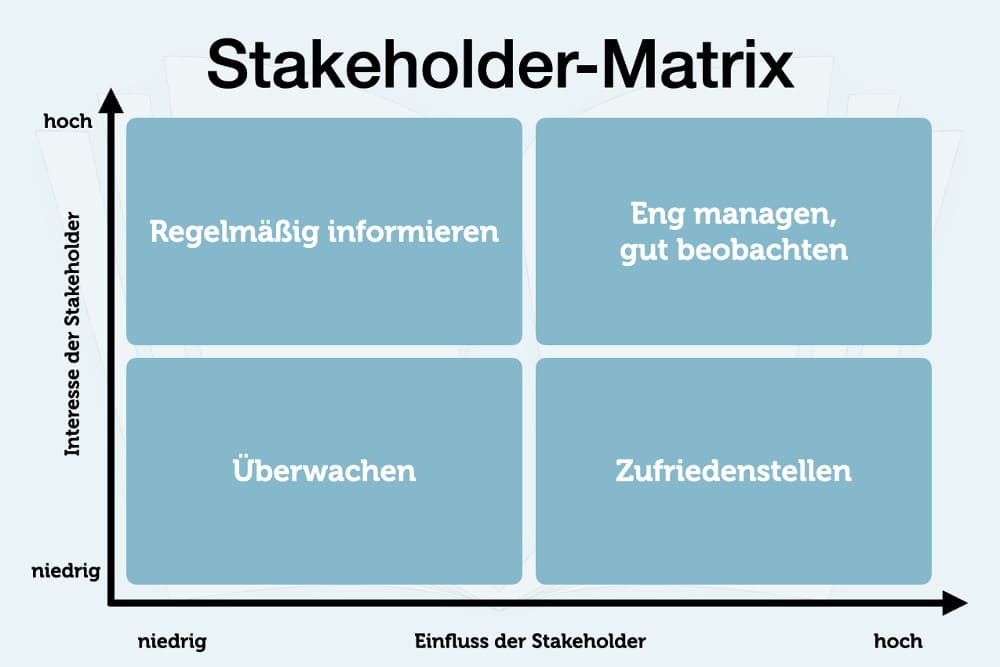

Stakeholdermatrix

Um sich die Relevanz der jeweiligen Interessensgruppen zu verdeutlichen, fertigt man eine Matrix mit zwei Achsen an. Die entscheidenden Aspekte sind einerseits Macht beziehungsweise Einfluss, andererseits Interesse. In diese Matrix ordnet man alle relevanten Beteiligten in vier Quadranten ein. In der horizontalen Achse nach Einfluss, in der vertikalen nach Interesse:

Aus den jeweiligen Zuordnungen ergibt sich, wie Unternehmen mit den einzelnen Gruppen umgehen müssen:

-

Großes Interesse + wenig Einfluss

Diese Stakeholder wollen vor allem informiert werden. Hier kann ein regelmäßiger Newsletter das Mittel der Wahl sein.

-

Geringes Interesse + wenig Einfluss

Diese Interessensgruppe identifiziert sich nur wenig mit dem Unternehmen oder dem Projekt. Informationen sollten auf das Nötigste beschränkt werden.

-

Hoher Einfluss + hohes Interesse

Diese Anspruchsberechtigten zählen zu den Schlüsselfiguren. Sie müssen von Anfang an in alle Vorgänge miteinbezogen werden. Das Unternehmen sollte sich Feedback von diesen Stakeholdern einholen und sich mit ihnen abstimmen.

-

Hoher Einfluss + geringes Interesse

Diese Anspruchsberechtigten müssen Sie zufriedenstellen. Anderenfalls können Sie dem Unternehmen schaden. Beispiel: Mangelhafte Produkte führen zu schlechten Kundenbewertungen und schließlich Umsatzeinbußen.

PESTEL-Analyse

Die PESTEL Analyse ist ein strategisches Modell, das insgesamt sechs Gruppen äußerer Einflussfaktoren auf Unternehmen auswertet. Fokus der PESTEL Analyse sind externe Rahmenbedingungen, die auf Betriebe einwirken. Es handelt sich um eine Umfeldanalyse, die sich auf einen bestimmten Markt, aber auch ein Land beziehen kann. Eng verbunden ist dieses Modell mit der SWOT-Analyse, die sich auf interne Faktoren konzentriert (Unternehmensanalyse).

Der Begriff PESTEL ist ein Akronym und setzt sich aus den Anfangsbuchstaben der Einflussfaktoren zusammen:

- Political (politisch)

- Economic (wirtschaftlich)

- Social (sozio-kulturell)

- Technological (technologisch)

- Environmental (ökologisch-geografisch)

- Legal (rechtlich)

Diese Umfeldanalyse hilft dabei, sämtliche Interessensgruppen zu identifizieren, die ein Unternehmen in den sechs genannten Bereichen beeinflussen können.

Stakeholder-Ansatz und Stakeholder-Value

Hinter dem Stakeholder-Ansatz (manchmal auch Stakeholder-Konzept oder Stakeholder-Modell) steckt der Gedanke, dass es wechselseitige Wirkungen zwischen einem Unternehmen oder einem Projekt einerseits und den Stakeholdern andererseits gibt.

Eng damit verknüpft ist der Begriff Stakeholder-Value. Value steht für Wert oder Nutzen und kann den Wert oder Nutzen des Unternehmens für die Stakeholder bedeuten. Ebenso gut lässt sich der Begriff aber auch umgekehrt interpretieren: Und zwar der Wert, den die Stakeholder für das Unternehmen haben.

Stakeholder Beispiel

Beispielsweise zählen die Mitarbeiter zur Gruppe der internen Interessenspartei. Die Mitarbeiterzufriedenheit wirkt sich positiv auf den Unternehmenserfolg aus. Prinzipiell wird ein Management bemüht sein, für ein gutes Arbeitsklima zu sorgen und die Mitarbeiterzufriedenheit zu steigern. Allerdings zählt diese Interessenspartei nicht zu den wichtigsten.

Stakeholder Management: Ziele und Risiken

Vorrangiges Ziel eines guten Managements ist daher, die relevanten und einflussreichen Stakeholder zu kennen und die Unternehmensstrategie danach auszurichten. Dazu fertigt ein Unternehmen eine Stakeholderanalyse an. Wer wichtige Stakeholder beziehungsweise deren Interessen übersieht, riskiert Unzufriedenheit und im ungünstigsten Fall Umsatzeinbußen.

Das Problem dabei: Oft stehen die individuellen Interessen der einzelnen Stakeholder im Widerspruch zueinander. Der Stakeholder-Ansatz versucht zwar, die Erwartungen zu berücksichtigen. Aber oft ist es unmöglich, allen gerecht zu werden.

Shareholder-Value-Ansatz

Shareholder sind Anteilsberechtigte. Sie erhalten im Gegensatz zu den Stakeholdern (Festbetragsbeteiligte) einen ergebnisabhängigen Betrag, beispielsweise in Form von Dividenden. Verfolgt ein Unternehmen statt dem Stakeholder-Value-Ansatz den Shareholder-Value-Ansatz, liegt der Fokus auf den Interessen der Anteilseigner. Das führt dazu, dass Unternehmen vor allem die (langfristige) Gewinnmaximierung verfolgen. Das kann beispielsweise einen höheren Aktienwert bedeuten.

Mittlerweile wird dieser Ansatz vor allem dann kritisiert, wenn sozio-ökonimische Aspekte unberücksichtigt bleiben. Wenn ein Unternehmen beispielsweise im Ausland ausbeuterische Arbeitsbedingungen zulässt, obwohl sie der Corporate Social Responsibility widersprechen.

Häufige Fragen und Antworten

Ein Stakeholder ist ein Anspruchsberechtigter. Das kann eine Person, eine Institution oder eine Gruppe sein. Die Anspruchsberechtigten sind am Verlauf eines Projektes oder eines Unternehmens interessiert. Das Interesse und die Erwartungen eines oder mehrer Stakeholder wirken sich auf den Unternehmenserfolg aus. Daher versucht ein Unternehmen, durch Kommunikation und Stakeholderanalyse den unterschiedlichen Interessen gerecht zu werden.

Beispiele für typische Stakeholder sind Mitarbeiter, Kunden, Handelspartner, Lieferanten, Banken, Investoren und Gewerkschaften. Teilweise wird zwischen internen und externen Stakeholdern unterschieden. Zu der Gruppe der internen Anspruchsberechtigten zählen Mitarbeiter, Management und Eigentümer. Die Gruppe der externen Anspruchsberechtigten setzt sich unter anderem aus Gläubigern, Konkurrenten und dem Staat zusammen.

Ganz ähnlich klingt ein anderer Anglizismus, nämlich Shareholder. Der Begriff setzt sich aus englisch share (= Anteil) und holder (= Eigentümer, Besitzer) zusammen und bedeutet so viel wie Anteilseigner. Das können Aktionäre, Kommanditisten, Investoren oder Eigentümer sein. Sie sind ebenfalls Stakeholder, halten im Gegensatz zu denen aber Anteile am Unternehmen.

Zu den wichtigsten Stakeholdern zählt die Kundschaft eines Unternehmens. Sind die Kunden unzufrieden mit der Qualität, sinkt der Absatz eines Produktes. Je nach Kommunikation (beispielsweise Rückruf bei fehlerhaften Produkten) kann der Ruf eines Unternehmens unter der Unzufriedenheit leiden. Beides wirkt sich negativ auf den Unternehmenserfolg aus. Infolgedessen wächst der Unmut der anderen Stakeholder.

Der Stakeholder-Value-Ansatz beschreibt ein Prinzip, nach dem ein Unternehmen sich ausrichtet. Ziel ist es, die wichtigsten Anspruchsberechtigten zu berücksichtigen. Für ein Unternehmen bedeutet das immer einen gewissen Spagat, da die Anforderungen und Erwartungen der einzelnen Stakeholder im Widerspruch zueinander stehen.

Richtet sich ein Unternehmen nach dem Shareholder-Value-Ansatz aus, stehen die Wünsche und Interessen der Anteilseigner im Vordergrund. Das sind beispielsweise Eigentümer und Aktionäre. Vorrangig geht es darum, den Marktwert des Eigenkapitals zu maximieren. Eine häufige Kritik am Shareholder-Value-Ansatz lautet, dass Stakeholder zu wenig Berücksichtigung fänden. Das hätte niedrigere Löhne und schlechtere Produktion zur Folge. Befürworter hingegen argumentieren, dass der gesteigerte Unternehmenswert allen zugutekäme.

Was andere dazu gelesen haben

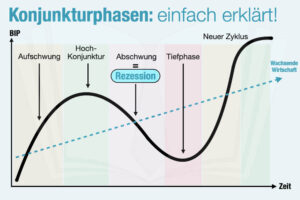

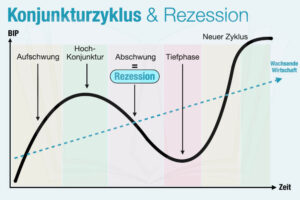

- Rezession: Bedeutung, Merkmale + Ursachen einfach erklärt

- Familienunternehmen: Definition, Vorteile, Beispiele