Definition: Was ist Sozialverhalten?

Der Begriff Sozialverhalten umfasst alle Aktionen und Reaktionen von Menschen und Tieren innerhalb der eigenen Gruppe, die die Beziehungen untereinander betreffen. Dazu gehören unterschiedliche Verhaltensweisen, wie: Kommunikation und Kooperation, Dominanz und Aggression, Empathie oder Altruismus. Erforscht wird es in der Soziologie, Sozialpsychologie und Verhaltensbiologie.

Das Sozialverhalten hat verschiedene Funktionen, darunter den Erhalt sozialer Strukturen, den Schutz vor Bedrohungen, die Koordination der Gruppenmitglieder und die Reproduktion der eigenen Art. Es kann sich sowohl auf die Beziehungen zwischen engen Verwandten (Familie) als auch auf die Interaktionen innerhalb einer größeren Gemeinschaft (Gesellschaft, Staat) beziehen.

Sozialverhalten Kinder (Schule)

Kinder müssen Sozialverhalten erst erlernen: Das beginnt schon im Säuglingsalter und in der Familie und setzt sich in Kindergarten und Schule unter Gleichaltrigen fort. Dort ist es sogar Teil der Beurteilung in Zeugnissen (PDF) in der Schuleingangsphase. Bewertet werden zum Beispiel Mitarbeit, Sorgfalt und Ausdauer sowie Konfliktfähigkeit, Fairness oder das Einhalten von Regeln (soziale Kompetenz).

Bedeutung des Sozialverhaltens

Der Begriff „Sozialverhalten“ leitet sich vom lateinischen Wort „socialis“ ab und bedeutet übersetzt soviel wie „gesellschaftlich“ oder „gesellig“. Für ein funktionierendes Zusammenleben in einer Gesellschaft ist es unerlässlich, weil es zugleich zahlreiche Funktionen übernimmt.

Sozialverhalten…

- sorgt für stabile Beziehungen

- stärkt Zusammengehörigkeitsgefühl

- verteilt Aufgaben effizient

- löst Probleme gemeinsam

- vermittelt Werte und Regeln

- sichert Überlebenschancen (einzeln, Gruppe)

- ermöglicht Fortpflanzung

Seinen Ausdruck findet das Sozialverhalten in unterschiedlichen Formen der sozialen Interaktion: in der verbalen und nonverbalen Kommunikation (Gestik, Mimik, Blickkontakt) sowie bei direkten Formen des Austauschs – zum Beispiel bei Verhandlungen oder Konflikten.

Beispiele für Sozialverhalten beim Menschen

Menschen sind von Natur aus soziale Wesen. Sie sind darauf angewiesen, in Gemeinschaften zu leben. Das Sozialverhalten beim Menschen umfasst gleich eine Vielzahl von Verhaltensweisen. Dazu gehören zum Beispiel Mitgefühl und gegenseitige Unterstützung: Instinktiv helfen Menschen anderen Menschen in Not. Ebenso zeigen sie Aufmerksamkeit, hören zu, bilden Netzwerke und Interessengruppen. Alles wichtige Faktoren für ein positives Sozialverhalten.

Weitere Beispiele für menschliches Sozialverhalten

- Freundschaften pflegen

- Werte teilen und vermitteln

- Hilfsbereitschaft zeigen

- Rücksicht nehmen

- Gastfreundschaft üben

- Gegenseitigen Respekt beweisen

- Regeln einhalten

- Selbstlos handeln

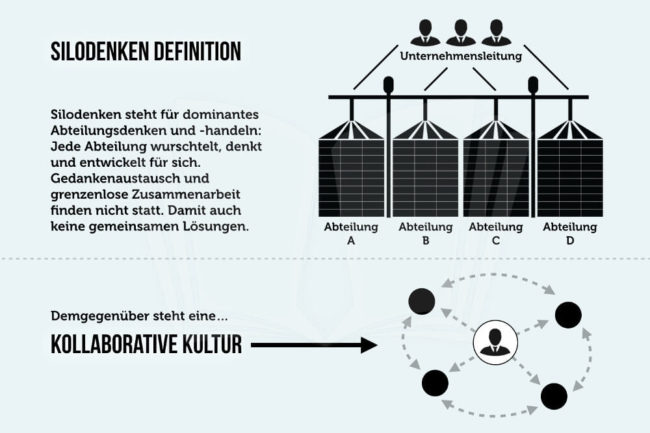

Besonders deutlich wird das Sozialverhalten auf der Arbeit – insbesondere bei der Zusammenarbeit in Teams: Erst dadurch können Menschen komplexe Aufgaben bewältigen, die von Einzelpersonen allein nicht geschafft werden. Arbeitsteilung und Aufgabenverteilung innerhalb der Gruppe führen nicht nur zu mehr Effizienz und dem Erreichen gemeinsamer Ziele – sie sind wesentliche Folgen unseres Sozialverhaltens.

Sozialverhalten Entwicklung

Soziale Verhaltensweisen werden schon früh erlernt. Bereits Säuglinge und Kleinkinder entwickeln entsprechende Kompetenzen durch das Vorbild ihrer Bezugspersonen – Eltern und Geschwister. Später trainieren sie soziale Fähigkeiten im Kindergarten und in der Schule und bauen diese bei der Interaktion mit Gleichaltrigen weiter aus.

Im Fokus stehen dabei vor allem der Umgang mit eigenen und fremden Gefühlen, die konstruktive Konfliktbewältigung sowie das Entwickeln von Selbstvertrauen und Selbstwirksamkeit. All diese Fähigkeiten können durch „soziales Lernen“ gefördert und gestärkt werden.

Beispiele für Sozialverhalten bei Tieren

Auch im Tierreich gibt es viele Beispiele für Sozialverhalten. Bienen zum Beispiel überleben nur durch ihr gut organisiertes Sozialsystem mit einer klaren Hierarchie und Arbeitsteilung. Oder Wölfe: Sie leben in Familienverbänden, sogenannten Rudeln, und zeigen eine komplexe Sozialstruktur. Innerhalb des Rudels gibt es eine klare Rangordnung, die durch Dominanz und Unterwerfung festgelegt wird. Die Mitglieder des Rudels jagen gemeinsam und teilen die Beute, was wiederum das Überleben des Rudels sichert. Vergleichbares gilt für Herdentiere (z.B. Büffel, Pferde, Zebras, Elefanten).

Auch bei Primaten, die Menschen ähnlich sind, hat das Sozialverhalten eine hohe Bedeutung: Gorillas leben in Gruppen, die von einem männlichen Anführer (Silberrücken) dominiert werden. Die Gruppe ist eng miteinander verbunden, unterstützt sich gegenseitig und beweist große Fürsorge gegenüber den Jüngeren.

Typisch tierisches Verhaltensweisen (Beispiele)

- Kommunikation & Kooperation

- Rivalität (agonistisches Verhalten)

- Revierverhalten

- Verteidigung des Territoriums

- Balz & Brutpflege

- Führung & Anleitung

Was ist ein gestörtes Sozialverhalten?

Von einem gestörten Sozialverhalten sprechen Sozialforscher, wenn Menschen (oder Tiere) negative Verhaltensmuster zeigen, die ihnen und anderen Gruppenmitgliedern schaden. Dazu gehören zum Beispiel unkontrollierte Wutausbrüche und Aggressionen, notorisches Lügen oder Stehlen sowie pathologische Extreme, bei denen anderen körperliche oder psychische Gewalt angetan wird (siehe: Soziopath, Psychopath).

Die Ursachen für ein gestörtes Sozialverhalten liegen oft in der Kindheit und am Verhältnis zu den frühen Bezugspersonen. Traumatische Erlebnisse wie Vernachlässigung, Misshandlung oder Missbrauch können das Sozialverhalten negativ prägen und nachhaltig beeinflussen.

Störungen des Sozialverhaltens zeigen sich bei Jugendlichen und Erwachsenen auf unterschiedliche Art. Eltern sollten bei Symptomen wie Magersucht, dem Konsum von Rauschmitteln, wenigen sozialen Kontakten sowie Gewalt gegenüber Menschen und Tieren oder Rücksichtslosigkeit gegenüber den Eltern aufmerksam werden. Im Job sind typische Warnsignale ausgeprägter Narzissmus und Ellbogenmentalität oder Mobbing bzw. Bossing (siehe auch: Arschloch-Effekt).

Wie kann ich Sozialverhalten fördern und stärken?

Sozialkompetenz lässt sich sowohl bei Kindern wie Erwachsenen noch fördern und stärken. Natürlich gilt auch hier: Je früher wie gesundes Sozialverhalten lernen, desto besser – und desto geringer die Gefahr zu einem toxischen Menschen zu werden…

Klassische Wege zur Förderung des Sozialverhaltens sind:

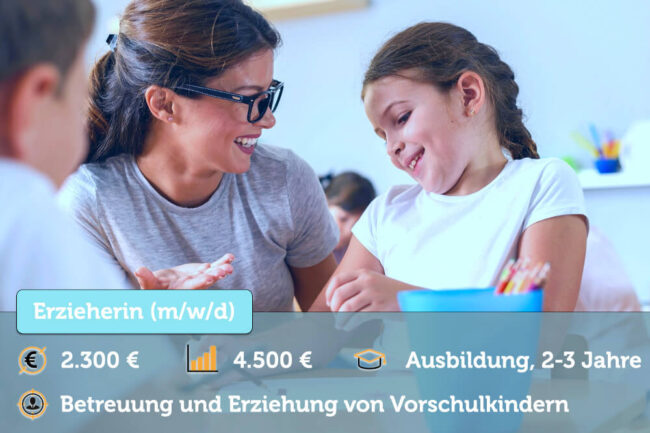

1. Frühkindliche Bildung

Die soziale Entwicklung beginnt bereits in der Kindheit. Durch den Besuch von Kindergarten und Grundschule haben Kinder die Möglichkeit, ihre sozialen Fähigkeiten zu trainieren und zu entwickeln. Das Spielen und Interagieren mit anderen Kindern fördert die soziale Kompetenz und das Verständnis für zwischenmenschliche Beziehungen.

2. Vermittlung von Empathie

Empathie und Einfühlungsvermögen sind wichtige Fähigkeiten im Sozialverhalten. Erst durch Empathie können Menschen die Gefühle und Bedürfnisse anderer verstehen und angemessen darauf reagieren. Dies kann zum Beispiel durch Geschichten oder Rollenspiele vermittelt und gefördert werden.

3. Teamarbeit und Kooperation

Die Förderung von Teamarbeit und Kooperation in Schulen oder am Arbeitsplatz fördert ebenfalls das soziale Miteinander. Durch gemeinsame Projekte oder Gruppenarbeiten lernen Menschen, mit anderen zusammenzuarbeiten, Konflikte zu bewältigen und Kompromisse einzugehen.

4. Soziales Kompetenztraining

Für Menschen, die Schwierigkeiten im Sozialverhalten haben, eignen sich spezielle Trainingsprogramme. Diese Programme stärken etwa die Kommunikation und Konfliktlösung und fördern zugleich wieder die Empathie.

5. Gemeinschaftsprojekte

Auch Gemeinschaftsprojekte, wie zum Beispiel Freiwilligenarbeit oder soziales Engagement, fördern das Sozialverhalten, weil sie Menschen ermutigen, mit anderen zusammenzuarbeiten und sich für das Gemeinwohl einzusetzen.

Das Sozialverhalten ist ein zentraler Bestandteil der menschlichen Natur. Ohne soziale Kompetenzen funktionieren weder Familien, Freundschaften noch Gesellschaften oder Staaten. Weil Menschen soziale Wesen sind, ist es damit zugleich maßgeblich für den persönlichen wie beruflichen Erfolg. Umso wichtiger ist, entsprechende Verhaltensweisen zu trainieren, früh zu fördern und zu stärken.

Was andere dazu gelesen haben