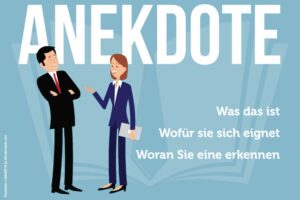

Bedeutung: Was ist eine Anekdote?

Eine Anekdote ist eine kurze, geistreiche und unterhaltsame Geschichte über eine Person oder Begebenheit. Typisch für die teils wahre Kurzgeschichte ist eine überraschende oder lustige Wendung am Schluss – die Pointe. Dabei sind erfundene Ausschmückungen erlaubt.

Anekdotische Erzählungen können mündlich oder schriftlich weitergegeben werden. Sie sollen entweder neue Erkenntnisse über einen Menschen vermitteln oder die Zuhörer und Leser einfach nur auf leichte und witzige Weise unterhalten.

Die Anekdote in der Literatur

Die Anekdote gilt als Untergattung der Kurzgeschichte und zählt – wie Märchen, Sagen oder Kalendergeschichten – zur erzählenden Literatur („Epik“). Als literarisches Genre hat sie viele Anhänger. Berühmte Verfasser von Anekdoten waren beispielsweise Heinrich von Kleist, Thomas Mann oder Heinrich Böll.

Häufige Synonyme für Anekdote sind: Döneken, Begebenheit, Story oder „Schwank aus dem Leben“.

Anekdote Definition

Eine Anekdote ist eine kurze, humorvolle Geschichte über den Charakter einer Person oder eine persönliche Erfahrung. Ursprünglich wurden Anekdoten nur mündlich überliefert, daher gab es keinen eindeutigen Verfasser. Das Wort selbst stammt vom griechischen Begriff „anékdoton“ und bedeutet so viel wie „nicht herausgegeben“.

Das Gegenteil ist übrigens die Anti-Anekdote: Diese Erzählung ist langweilig, belanglos und oft nur schwer verständlich oder nachvollziehbar.

Was sind die Merkmale einer Anekdote?

Ob es sich um eine Anekdote handelt, lässt sich an typischen Merkmalen erkennen, die diese Textsorte kennzeichnen. Die folgende Übersicht erklärt die wichtigsten inhaltlichen und formalen Eigenschaften von Anekdoten:

-

Wahrheitsgehalt

Die Kurzgeschichte kann wahr sein – muss sie aber nicht. Die Anekdote soll in erster Linie die charakteristischen Merkmale einer bestimmten Person beleuchten. Dazu darf die Handlung auch frei erfunden sein. Hauptsache die Erzählung ist griffig und einprägsam.

-

Kürze

Anekdoten sind kurz – oft bestehen sie aus nur wenigen Sätzen, wie bei einem Witz. Deshalb sind meist in einfacher, aber prägnanter Sprache gehalten. Ausnahmen bilden Anekdoten, die als literarische Kunstform von einem Schriftsteller stammen. Diese können einige Seiten lang sein.

-

Pointe

Das Ende einer Anekdote muss überraschen und einen amüsanten Höhepunkt bieten, Pointe genannt. Das rhetorische Mittel sorgt dafür, dass das Erzählte plötzlich einen tieferen Sinn bekommt, in den sich die Zuhörer gut hineinversetzen können. Oft findet sich darin auch Ironie.

-

Moral

Gerade durch ihre Lebensnähe enthalten die Alltagsgeschichten meist noch eine tiefere, moralische oder philosophische Botschaft im Subtext, die zum Nachdenken anregen soll.

Der Unterschied zwischen einer Anekdote und einem Witz ist übrigens der Bezug zu einer realen Person. Witze können fiktiv und komplett erfunden sein, Hauptsache lustig. Voraussetzung für eine Anekdote aber ist, dass sie eine konkrete Person und deren Charaktereigenschaften zum Thema macht.

Anekdote – Beispiele

Anekdoten können den Charakter berühmter oder – seltener – unbekannter Personen illustrieren. Zur Veranschaulichung finden Sie im Folgenden berühmte Anekdoten aus verschiedenen Epochen:

Anekdote zur Senkung der Arbeitsmoral

Im Hafen liegt ein Fischer in seinem Boot und döst. Da kommt ein Urlauber vorbei und beginnt ein Gespräch: „Wie viele Fische haben Sie heute gefangen?“ „Nicht allzu viele“, antwortet der Fischer, aber er sei mit dem Fang zufrieden. Da erzählt der Tourist, was der Fischer alles erreichen könnte, wenn nochmal aufs Meer hinausfahren, mehr Fische fangen und mehr Geld verdienen würde. Am Ende wäre er so reich werden, dass er sich zur Ruhe setzen und bequem im Hafen dösen könne. Da entgegnet der Fischer: „Das kann ich jetzt auch schon.“

Die Parabel und heute bekannte „Anekdote zur Senkung der Arbeitsmoral“ stammt von Heinrich Böll und wurde von ihm zum „Tag der Arbeit“ als Kritik am neuen deutschen Wirtschaftswunder geschrieben.

Anekdote zum Ei des Kolumbus

Es ist das Jahr 1493, Christoph Kolumbus ist zu Gast beim Kardinal Mendoza, kurz nach seiner ersten Amerikareise. Während des Essens wirft einer der Gäste Kolumbus vor, die Entdeckung Amerikas sei nichts Besonderes. Daraufhin fordert Kolumbus die anderen auf, sie mögen ein gekochtes Ei so auf die Spitze stellen, dass es stehenbleibt. Viele versuchen es, keiner schafft es. Dann nimmt Kolumbus ein Ei und schlägt es mit der Spitze auf den Tisch. Es steht. Die anderen protestieren: Das könne jeder! Daraufhin sagt Kolumbus: „Der Unterschied ist, meine Herren, dass Sie es hätten tun können, ich habe es getan!“

Die berühmte Anekdote bildet den Ursprung der Redensart „Das Ei des Kolumbus“ und bedeutet, dass jemand für ein kompliziertes Problem eine einfache Lösung findet.

Anekdote zur Redekunst

Ein als Schwätzer bekannter Schüler will von dem griechischen Philosophen Sokrates die Redekunst erlernen. Dieser verlangt für seine Arbeit doppelt so viel Geld wie von den anderen Schülern. Der Schwätzer fragt Sokrates daraufhin verärgert nach dem Grund. Der aber antwortet nur: „Weil ich dir sowohl das Reden als auch das Schweigen beibringen muss!“

Die aus der Antike mündlich überlieferte, lustige Anekdote illustriert sowohl die Schlagfertigkeit als auch die Geschäftstüchtigkeit des Sokrates.

Was ist eine Wanderanekdote?

Eine sogenannte Wanderanekdote ist eine Geschichte, die mehreren Personen zugeschrieben wird. Beispiel: Im Frankreich des 18. Jahrhunderts litten viele Menschen Hunger. Die Frau des französischen Königs Ludwig XVI., Marie Antoinette, soll dazu gesagt haben: „Wenn das Volk kein Brot hat, warum essen sie dann keinen Kuchen?“ Die Erzählung wird allerdings ebenso Maria Theresia von Österreich zugeschrieben.

Wann kann ich Anekdoten einsetzen?

Anekdoten eignen sich für unterschiedliche Anlässe in der Kommunikation. Besonders häufig werden Sie hierfür genutzt:

- Smalltalk

Beim Kennenlernen oder Plausch unter Kollegen soll die Anekdote den Smalltalk auflockern. Dabei handelt es sich meistens um ein kürzlich erlebtes Ereignis oder eine lustige Geschichte aus dem Alltag. - Hochzeit

Bei Hochzeit, Geburtstag oder Dienstjubiläum sind Anekdoten besonders beliebt, um bestimmte Eigenschaften des Jubilars oder Brautpaares hervorzuheben. - Vortrag

Zahlreiche Keynote-Speaker nutzen Kurzgeschichten zum sogenannten Storytelling. Als lehrreiches Beispiel sind sie anschaulicher als theoretische Wissensvermittlung.

Was andere dazu gelesen haben