Was ist Moral? Einfach erklärt

Moral bzw. moralisches Verhalten bedeutet, dass sich jemand so verhält, wie es andere Menschen oder Teile der Gesellschaft richtig und korrekt finden. Dazu gehört zum Beispiel: nicht lügen, nicht stehlen, fair bleiben und andere nicht beleidigen oder verletzen.

Unmoralisch ist jemand dagegen, wenn er oder sie gegen geltende Normen, Werte und Regeln verstößt. Blanker Egoismus wird zum Beispiel von den meisten als unmoralisch verurteilt.

Moral Definition

Der Begriff Moral beschreibt die allgemein anerkannten Sitten, Tugenden, Normen und Werte einer Gesellschaft. Solche Werte können Nächstenliebe, Barmherzigkeit und Rechtschaffenheit sein. Oft finden sie Eingang in Regeln und Gesetze.

Die Bedeutung geht auf das lateinische Wort „moralis“ zurück und bedeutet „die Sitten betreffend“. Der Begriff „Amoral“ wiederum kennzeichnet die Abwesenheit jeglicher Moralvorstellungen.

Moral Beispiele

Zwar definiert Moral die Leitplanken für das „richtige“ Verhalten in einer Gesellschaft. Dies kann – je nach Kultur – aber völlig unterschiedliche moralische Werte bedeuten.

- Beispiel Fußsohlen

In Westeuropa ist es völlig legitim, sich mit ausgestreckten Füßen auf ein Sofa zu lümmeln. Im arabischen Raum dagegen ist es eine schwere Beleidigung seinem Gegenüber die Fußsohlen zu zeigen. - Beispiel Kleidung

In Deutschland dürfen Männer wie Frauen relativ frei ihre Kleidung wählen, solange sie die guten Sitten berücksichtigen und manchmal Dresscodes einhalten. Kleidung, die für deutsche Frauen normal ist, gilt anderswo aber bereits als anstößig und unmoralisch – siehe Kopftuch- oder Verschleierungsgebot in islamischen Ländern. - Beispiel linke Hand

In asiatischen und arabischen Kulturen gilt die linke Hand als unrein. Es wäre unmoralisch mit ihr zu essen und in einen gemeinsamen Topf zu greifen. Noch unhöflicher wäre es, jemanden zur Begrüßung die linke Hand zu reichen. - Beispiel Gastfreundschaft

In praktisch allen Ländern und Kulturkreisen gilt Gastfreundschaft als hohes Gut. Wer einen Gast aufnimmt, ihm Essen, Trinken und einen Schlafplatz gibt, handelt demnach gerecht und moralisch gut.

Was ist der Unterschied zwischen Moral und Ethik?

Moral und Ethik werden oft synonym genutzt. Es gibt aber einen Unterschied: Während Moral die Werte und Normen beschreibt, bezeichnet Ethik die Auseinandersetzung mit der Frage, was gut oder falsch ist. Ethik hinterfragt Moralvorstellungen, ob diese zum Beispiel noch zeitgemäß sind. Ein Synonym ist daher auch „Moralphilosophie“.

Ursprung: Woher kommt Moral?

Viele Menschen kommen schon mit bestimmten Moralvorstellungen („moralische Gesinnung“) auf die Welt. Instinktiv spüren wir, dass es zum Beispiel falsch ist, einen anderen Menschen zu töten, ihn mit Absicht zu verletzen oder zu bestehlen. Die natürliche Reaktion darauf: das schlechte Gewissen.

Andere moralische Werte erlernen wir in der Kindheit durch Eltern und die Erziehung in der Schule. Moral und ihre Werte sind entscheidend für unser Zusammenleben und dafür, dass eine Gesellschaft funktioniert. Viele dieser Ideale finden sich in Gesetzen. Auch Religionen vermitteln bestimmte Moralvorstellungen: Im Judentum und Christentum gibt es beispielsweise die „10 Gebote“ für moralisch richtiges Verhalten.

Damit bildet die Moral eine Art inneren Kompass: Sie gibt uns Orientierung und sagt uns, was richtig und was falsch ist. Gleichzeitig gibt sie an, was im Falle eines Verstoßes zu tun ist: zum Beispiel Wiedergutmachung leisten oder eine Strafe verbüßen.

Kulturübergreifende Moralvorstellungen

Forscher um den Anthropologen Oliver Scott Curry von der Universität Oxford haben 600.000 ethnografische Berichte aus 60 Kulturen ausgewertet. Dabei zeigten sich folgende kulturübergreifende, moralische Grundsätze:

- Man muss die eigene Familie (soziale Gruppe) unterstützen.

- Bei Gefälligkeiten revanchiert man sich (quid pro quo).

- Mut ist eine erstrebenswerte Eigenschaft.

- Vorgesetzte verdienen Respekt.

- Ressourcen sollten gerecht verteilt werden.

- Der Besitz anderer ist zu respektieren.

Doppelmoral und Moral Hazard im Alltag

Der Philosoph Immanuel Kant versuchte eine Formel für moralisches Handeln zu finden und formulierte den Kategorischen Imperativ: „Handle nur nach der Maxime, von der du zugleich wollen kannst, dass sie ein allgemeines Gesetz werde.“ Einfacher ausgedrückt: Handele selbst nur so, wie du es anderen erlauben würdest! Genau das geschieht im Alltag aber nicht…

Das Ergebnis ist eine Art Doppelmoral. Wir erwarten zwar, dass sich alle an die Regeln (z.B. im Straßenverkehr) halten, nehmen uns aber das Recht heraus, uns ab und an darüber hinwegzusetzen. Heraus kommt der sogenannte Moral Hazard – ein opportunes Verhalten, bei dem wir Regeln ignorieren, wenn das Vorteile für uns bringt.

So fahren Autofahrer mit einer Vollkasko-Police nachweislich riskanter, weil sie mögliche Unfallkosten nicht fürchten müssen. Auch manche Top-Manager gehen risikofreudiger mit strategischen Entscheidungen und Investments um, weil es nicht ihre Unternehmen sind, die sie im Zweifel vor die Wand fahren.

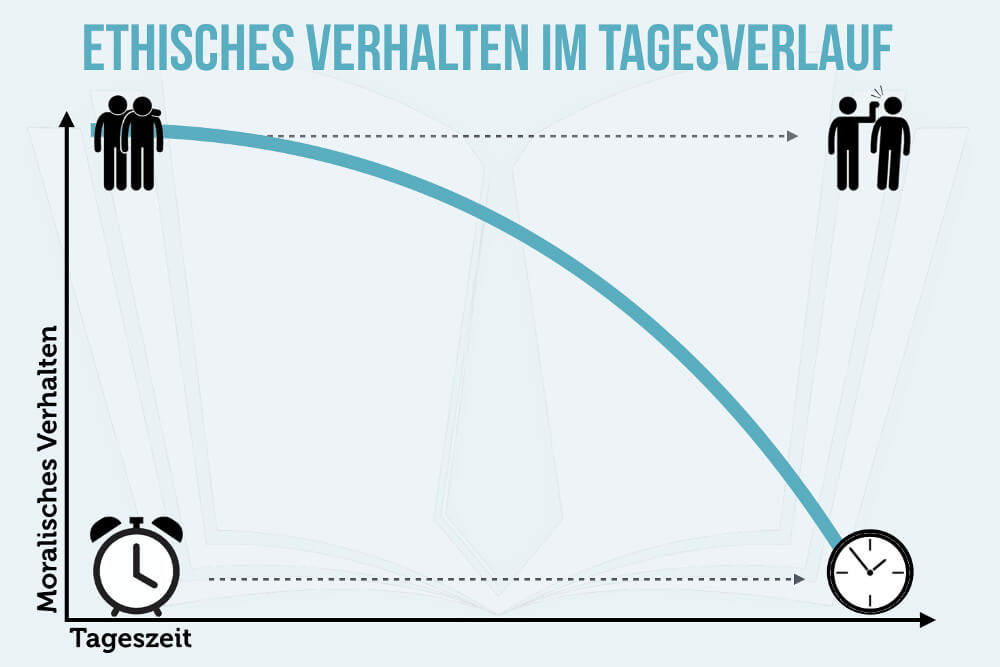

Tageszeit beeinflusst die Moral

Tatsächlich ist unsere Moral sogar von der Tageszeit abhängig. Zu dem Ergebnis kommen Studien um Maryam Kouchaki von der Harvard Universität. Morgens handelten die Teilnehmer wesentlich ehrlicher und moralischer als am Abend. Die Forscher nannten das Phänomen „morning morality effect“.

In dieselbe Richtung weist eine Studie der Universität von Washington. Die Forscher fanden heraus, dass ausgeschlafene Menschen moralischer entscheiden als müde. Raubt der Joballtag den Menschen die Kraft und fehlt die Zeit, um die Batterien wieder aufzuladen, werden sie anfälliger für Versuchungen und unmoralische Entscheidungen.

Die Moral von dieser Geschichte…

Wer moralisch wichtige Entscheidungen treffen will, sollte dies in den Morgenstunden erledigen und am Wochenanfang, wenn noch genug Aufrichtigkeit und Selbstkontrolle vorhanden sind.

Was andere dazu gelesen haben