Definition: Was ist eine Metapher – einfach erklärt?

Die Metapher zählt zu den häufigsten rhetorischen Mitteln. Sie ist sowohl Bestandteil vieler Redewendungen, ist aber auch in literarischen Gattungen wie Lyrik, Dramatik und Epik weit verbreitet.

Das Wort stammt aus dem Altgriechischen und bedeutet „Übertragung“. Genau das passiert beim Sprechen: Der ursprüngliche Begriff ersetzt einen anderen, der es sprachlich zuspitzt oder noch anschaulicher ist. So verbinden sich zwei Bereiche, die sonst nichts miteinander zu tun haben. Dadurch entsteht ein neuer Sinn.

Beispiel: Metapher erkennen

In manchen Fällen ist es ganz leicht, eine Metapher zu dechiffrieren. Wenn Goethe etwa von der Eiche „im Nebelkleid“ (Willkommen und Abschied, 1775) schreibt, dann kann man sich vorstellen, wie der Baum vor lauter Nebel nur noch schemenhaft sichtbar ist. Noch ein Beispiel:

Sie watete durch ein Rosenmeer.

Unter Meer verstehen wir normalerweise eine Wassermasse, die das Festland umgibt und weite Teile der Erdoberfläche bedeckt. In diesem Fall kommt es zu einer bildlichen Übertragung der Eigenschaften eines Meeres auf die Rosen. Die Metapher weckt unweigerlich Assoziationen von Weite und Unendlichkeit.

Metaphern als Stilmittel in Alltag und Schule

Metaphern sind zwar beliebt bei Schriftstellern, kommen aber auch in der gesprochenen Sprache häufig vor. Wir geben Beispiele für drei große Bereiche:

Metapher im Alltag

Im täglichen Sprachgebrauch bemerken wir sie teilweise gar nicht mehr. Bestimmte Begriffe sind uns in Fleisch und Blut übergegangen. Das können Wörter wie Rabenmutter (schlechte Mutter), Bohnenstange (dünne Person), Tischbein (Möbelteil), Geistesblitz (zündende Idee) oder Nasenflügel (Nasenseite) sein.

Auch die Werbung greift gerne auf das Stilmittel zurück. Bekannte Slogans produzieren entsprechende Bilder: “Red Bull verleiht Flügel” (Red Bull), „Die Gelben Engel (ADAC)“ oder “Wir öffnen Horizonte” (R+V Versicherung). Und manchmal sind es geläufige Floskeln, die jeder verwendet:

-

Da wird der Hund in der Pfanne verrückt.

Drückt großes Erstaunen aus.

-

Die Nadel im Heuhaufen suchen.

Ein unmögliches Unterfangen, eine aussichtslose Aktion.

-

Das war ein Wink mit einem Zaunpfahl.

Ein nicht zu übersehender Hinweis auf einen Sachverhalt.

Metapher in der Schule: Gedicht + Erzählung

Die Schule führt Schüler besonders durch Gedichte, Prosatexte und Romane an Metaphern heran. So etwa in dem Gedicht „Er ist’s“ von Eduard Mörike: „Frühling läßt sein blaues Band / Wieder flattern durch die Lüfte … Veilchen träumen schon / Wollen balde kommen“. Statt zu sagen, dass der Himmel nun blau statt grau ist, weckt Mörike direkt Assoziationen von Leichtigkeit, Wärme und Blumenduft. Die Personifikationen (Frühling lässt, Veilchen träumen) verleihen dem Ganzen zusätzliche Dynamik.

Oft sind Metaphern mehrdeutig. Besonders in literarischen Texten bedeutet das, dass die genaue Bedeutung sich erst aus dem Zusammenhang erschließt. Mit Blick auf literarische Werke kann es sogar hilfreich sein, Kenntnisse über eine bestimmte Epoche (zum Beispiel die Renaissance) oder die Biographie eines Autors zu haben.

Arten von Metaphern

Oft nutzen wir Metaphern, ohne uns dessen bewusst zu sein. Kosenamen wie Teddybär oder Schatz sind letztlich nichts anderes. Auch umgangssprachliche Begriffe wie Saftschubse (Flugbegleiterin), Bodenkosmetikerin (Putzkraft) oder Staubfänger (Dekorationsgegenstand) zählen dazu. Metaphern lassen sich noch etwas genauer in verschiedene Arten unterteilen. Zu den bekanntesten zählen die folgenden:

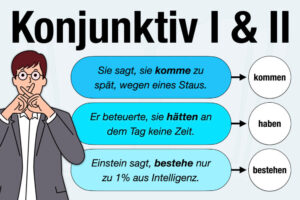

Personifikation

Bei der Personifikation (auch Antropomorphismus genannt) erhält eine Sache oder ein Tier menschliche Eigenschaften. Beispiel: Der Winter ist ein rechter Mann. (Matthias Claudius)

Euphemismus

Tabuthemen oder negativ behaftete Dinge werden mit einem Euphemismus beschönigt. Beispielsweise fremdgehen anstelle von sexueller Beziehung zu einer anderen Person oder Hand an sich legen anstelle von Selbstmord begehen.

Dysphemismus

Das Gegenteil von Euphemismen sind übrigens Dysphemismen. Das heißt, die negative Wertung eines Ausdrucks wird auf Personen, Dinge oder Sachverhalte übertragen. Weitverbreitet sind Beleidigungen in Form abwertender Tiermetaphern, oft kombiniert mit entsprechenden Adjektiven (dumme Kuh, blöde Sau, eitler Gockel…).

Synästhesie

Die Synästhesie verknüpft zwei unterschiedliche Sinne miteinander, beispielsweise Wahrnehmungen aus dem akustischen Bereich (Töne) mit solchen aus dem visuellen (Farben). Oder Geschmack mit Gefühlen und Ähnliches. Beispiele dafür sind warmes Rot oder heller Kopf.

Synästhesie in der Neuropsychologie

Die klassischen fünf Sinne, also riechen, schmecken, hören, sehen, fühlen hat fast jeder. Normalerweise funktionieren die getrennt voneinander. Das heißt, wenn Sie eine blaue Blume sehen, verbinden Sie die Farbe nicht automatisch mit einem Ton oder Geschmack. Anders bei Menschen mit Synästhesie.

Bei etwa vier Prozent der Menschheit erzeugt eine Sinneswahrnehmung immer auch eine weitere. Der Begriff Synästhesie stammt aus dem Griechischen und leitet sich von syn (= zusammen) und aisthesis (= Empfindung) ab. Synästheten nehmen zwei Sinneseindrücke gleichzeitig wahr. Das lässt sich übrigens auch hervorrufen. So etwa durch Reize und diverse Trigger wie Gedanken oder Vorstellungen.

Tote Metapher

Gemeint sind hiermit Begriffe, die wir im Alltag gar nicht mehr als Metapher erkennen, weil Sie in den Sprachgebrauch geflossen sind. Dazu zählen beispielsweise Wörter wie Buchrücken, Briefkopf, Handschuh, Tischbein oder Ohrmuschel.

Wirkung von Metaphern

Metaphorische Stilmittel verleihen einem Text oft erst die richtige Würze. In literarischen Textgattungen können sie dazu beitragen, dass der Leser in die Welt eintaucht und in eine bewusste Stimmung versetzt wird. Mit Metaphern gespickte Texte oder Aussagen sind spannender und vielseitiger. Es macht einen Unterschied, ob Ihnen jemand erzählt, dass er von einem Film begeistert ist. Oder ob er sagt: „Ich bin Feuer und Flamme für den neuen Film!“ Solche Formulierungen regen viel eher die Fantasie an.

Metapher Sammlung + Liste

Viele Metaphern sind Muttersprachler durch Redewendungen bekannt. Aber nicht immer lassen sich Metaphern leicht erkennen. Denn sie verbinden zwei verschiedene Inhaltsbereiche miteinander. Voraussetzung fürs Verständnis ist, dass beide Bereiche bekannt sind. Beispiele unterstützen den Verstehensprozess, weshalb wir nachfolgend eine Liste mit bekannten Metaphern und ihre Bedeutung aufstellen:

- Das trifft den Nagel auf den Kopf.

Wer handwerklich betrachtet einen Nagel exakt auf den Kopf trifft, schlägt ihn direkt in die Wand oder den Balken. Hier bedeutet das, dass jemand einen Sachverhalt auf den Punkt bringt, klar verständlich ausdrückt. - Du hast doch nicht mehr alle Tassen im Schrank!

Fällt in den Bereich der Beleidigungen und bedeutet, dass jemand eine andere Person für verrückt hält, an ihrem Verstand zweifelt. - Sie ist eine Elfe.

Diese Metapher zielt auf die äußere Gestalt der Person ab. Elfen werden oft als zartgliedrige, feenähnliche Wesen von übernatürlicher Schönheit dargestellt. - Da hat er richtig Schwein gehabt.

Auch diese Metapher ist nicht wortwörtlich zu verstehen. Vielmehr ist das Schwein im deutschen Kulturkreis ein beliebtes Symbol für Glück, Reichtum und Wohlstand. - Er schwebt auf Wolke sieben.

Wolken wirken leicht und befinden sich in luftiger Höhe. Diese Metapher beschreibt ein außergewöhnliches Hochgefühl und steht meist für Verliebtheit. - Ihr rutschte das Herz in die Hose.

Das Herz gilt als wichtiges Organ, das den menschlichen Organismus am Leben erhält. Es steht auch stellvertretend für Mut (sich ein Herz fassen = mutig sein). Rutscht es sinnbildlich in die Hose, hat jemand Angst. - Man versucht, die Vorkommnisse unter den Teppich zu kehren.

Was unter dem Teppich liegt, ist für das Auge üblicherweise unsichtbar. Diese Metapher steht für das Vertuschen von Fehlern, Affären oder Korruption. - Sie steigen auf ihre Drahtesel und flitzen davon.

Diese umgangssprachlichen Bezeichnung überträgt das früher übliche Fortbewegungsmittel Esel auf das Fahrrad. - Das Leben ist kein Ponyhof!

Der Ponyhof steht hier synonym für ein unbeschwertes Leben ohne Stress. - Der Zahn der Zeit nagt an dem Gebäude.

Langsam und zusehends verfällt das Gebäude.

Metapher Sammlung herunterladen

Die obige Sammlung nebst Liste mit den verschiedenen Arten von Metaphern stellen wir Ihnen kostenlos zur Verfügung. Einfach auf den orangefarbenen Button klicken und das PDF herunterladen:

Unterschied zwischen Metapher und Vergleich

Gerne werden Metapher und Vergleich verwechselt. Vergleiche sind sprachlich ebenfalls oft bildreich. Der Unterschied ist aber leicht zu erkennen: Bei einem Vergleich zeigt die Konjunktion „wie“ an, dass man etwas mit einer anderen Sache vergleicht.

Genau diese Konjunktion entfällt bei der Metapher. Man spricht daher auch vom „verkürzten oder bildhaften Vergleich“, weil bei der Metapher ein Bild exakt für etwas anderes steht. Die obige Grafik illustriert, was mit einer Axt im Wald geschieht – sinnbildlich das Gleiche passiert, wenn sich jemand anderen gegenüber grob unhöflich verhält. Sämtliche Konventionen fallen (wie Bäume), die Person handelt ohne Verluste anderer zu bedenken. Weitere Beispiele für den Unterschied:

- Metapher

Er ist ein Berg von einem Mann.

Sie ist eine totale Schnecke. - Vergleich

Er ist so groß wie ein Berg.

Sie ist langsam wie eine Schnecke.

Gründe: Funktion von Metaphern

Es gibt gute Gründe für die Verwendung von Metaphern.

-

Gefüllte Lücke

Manchmal gibt es schlichtweg kein anderes Wort, so sind sie eine Alternative zu umständliche Erklärungen. Beispiele dafür sind Begriffe wie Flaschenhals, Computermaus oder Stuhlbein.

-

Abgemilderter Sachverhalt

In anderen Fällen mildern sie anstößige oder negative Sachverhalte ab. Solche Euphemismen sind beispielsweise Heimgang für Tod oder vollschlank anstelle von dick.

-

Besondere Hervorhebung

Vor allem in Gedichten, aber auch in der Werbung oder (politischen) Reden helfen Metaphern, Kompliziertes einfacher darzustellen oder zu betonen: Beispiele dafür sind Eiserner Vorhang, Rettungsschirm oder unser gemeinsames Haus (anstelle von Europa).

Was andere Leser dazu gelesen haben

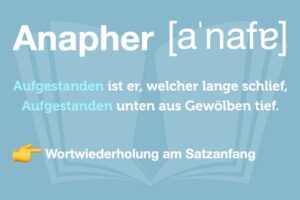

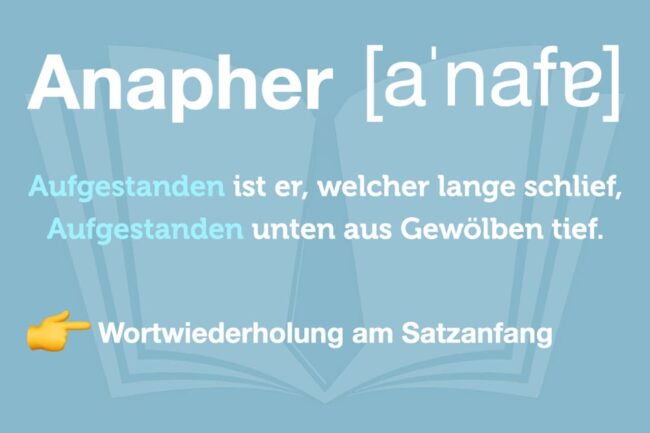

- Anapher: Definition, Beispiele + Wirkung des Stilmittels

- Rhetorische Frage: 30 Beispiele + Wirkung und Bedeutung

- Schwarze Rhetorik: Wie erkennen + abwehren?

- Eloquenz trainieren: Bedeutung, Beispiele, Vorteile & Tipps

- Redundanz: Bedeutung + Beispiel für Technik und Sprache