Definition: Was sind Vorurteile?

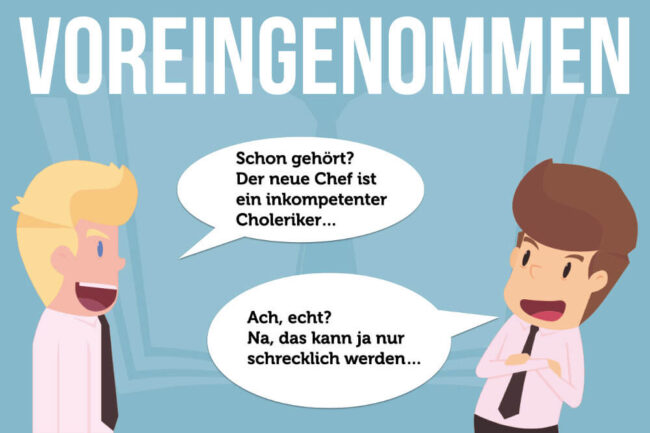

Vorurteile sind vorgefasste Meinungen gegenüber Personen, Gruppen oder bestimmten Sachverhalten, ohne dass dazu eine direkte Erfahrung existiert. „Die wenigsten Stereotype basieren auf individuellen Erfahrungen“, sagt etwa die Sozialpsychologin Prof. Dr. Juliane Degner von der Universität Hamburg. Stattdessen wird häufig aufgrund von Hörensagen generalisiert. Es ist ein vorgefertigtes – fast immer negatives – Bild, das ohne Prüfung von Tatsachen in der eigenen Denkweise verankert ist. Wir stecken andere Menschen nach Alter, Geschlecht, Nationalität oder Hautfarbe in Kategorien und Schubladen. Ohne sie überhaupt zu kennen, unterstellen wir bestimmte Eigenschaften.

Das machen wir ständig. Anhand eines Merkmals bilden wir uns ein Urteil. Ein Hauptgrund: Wir vereinfachen Informationen, die uns im sozialen Miteinander begegnen. Wir teilen Menschen in Gruppen und rufen das Wissen ab, was wir über diese Gruppe haben. Vorurteile erleichtern die Denkarbeit. Es besteht überhaupt keine Zeit, jeden Menschen, dem wir neu begegnen, einer sorgfältigen Analyse zu unterziehen, daher schaltet das Gehirn gewissermaßen auf Autopilot.

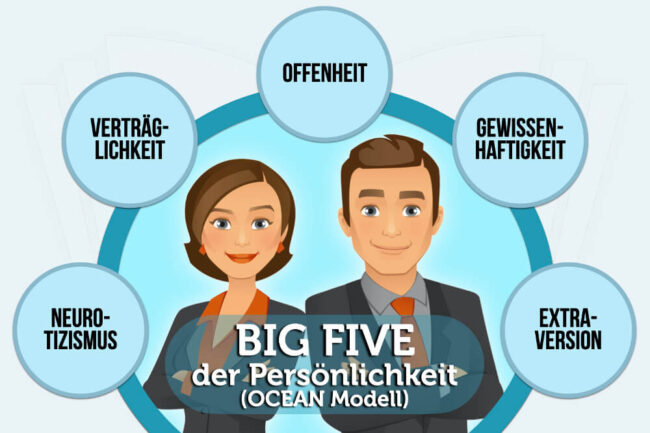

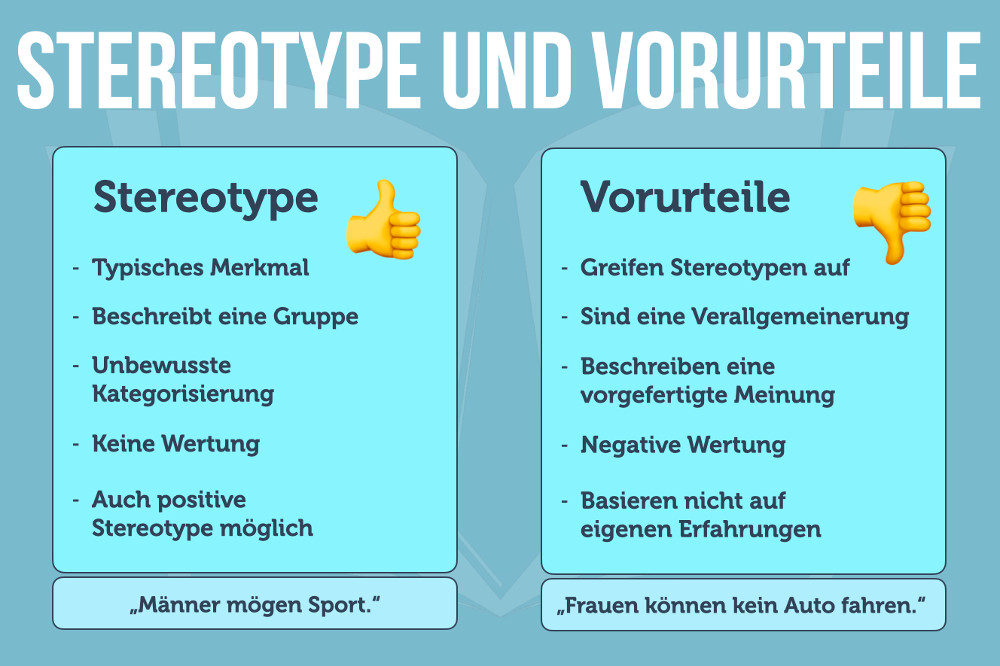

Unterschied zwischen Vorurteil und Stereotyp

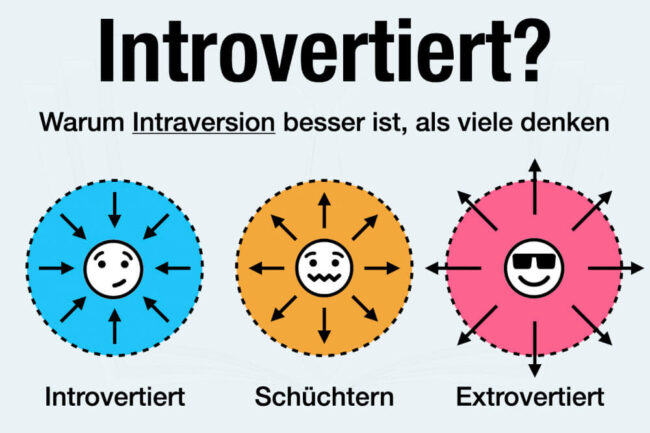

Zu Beginn jeder Kategorisierung steht das Stereotyp. Ein bestimmtes Merkmal von Personen wird als typisch erklärt und jeder, der dieses Merkmal enthält, wird in eine Gruppe zusammengefasst. Oft werden die Begriffe Stereotyp und Vorurteil synonym gebraucht, obwohl es feine Unterschiede gibt: Ein Stereotyp ist eine unbewusste Kategorisierung, die sowohl neutral als auch positiv ausfallen kann. Vorurteile greifen auf eine solche Kategorisierung zurück und bewerten sie (in der Regel) negativ.

Ein Stereotyp ist: Franzosen tragen Baskenmütze. Von Vorurteilen ist die Rede, wenn Sie alle Franzosen als „Froschfresser“ bezeichnen. Mit dieser Unterstellung wird gleich gegen drei Normen verstoßen, die die Bundeszentrale für politische Bildung nennt:

- Keine Rationalität

Das eigene Urteil wird nicht kritisch überprüft, stattdessen wird generalisiert und dogmatisch am Fehlurteil festgehalten. - Keine Gerechtigkeit

Es findet eine unterschiedliche Bewertung der Fremdgruppe im Gegensatz zur Eigengruppe statt. Besondere Umstände finden keine Berücksichtigung. - Keine Mitmenschlichkeit

Da eine grundsätzlich positive Haltung dem anderen gegenüber fehlt, keine Empathie, stattdessen Intoleranz und Ablehnung.

Beispiele: Typische Vorurteile und Stereotype

Manche Menschen haben ihre ganz persönlichen Vorurteile, andere sind weit verbreitet und werden von vielen Menschen geteilt. Die Stärke und Ausprägung dieser Vorurteile ist zwar verschieden, doch sind es häufige Vorurteile, bei denen Sie sich vielleicht selbst ertappen:

- Blondinen sind dumm.

- Frauen fahren schlecht Auto.

- Männer sind nicht emotional.

- Frauen sind wenig belastbar.

- Männer gucken Fußball und trinken Bier.

- Ausländer sind besonders kriminell.

- Deutsche haben keinen Humor.

Bei einer genaueren Analyse zeigt sich, dass diese Vorurteile nicht zu halten sind, doch prägen sie das Denken. Sind auch Sie voreingenommen, haben vorgefertigte Meinungen und lassen sich von anderen in Ihrem Denken beeinflussen? Machen Sie unseren kostenlosen Selbsttest:

Zum Selbsttest: Sind Sie voreingenommen? (PDF)

Positive Vorurteile

Die große Mehrheit der Vorurteile ist negativ. Es sind unbeliebte Eigenschaften, die einer bestimmten Personengruppe zugeschrieben werden oder andersrum gewünschte Fähigkeiten, die den Betroffenen abgesprochen werden. Auf der anderen Seite gibt es aber auch einige positive Vorurteile – oder solche, die ohne Werturteil auskommen und damit eher zu den Stereotypen gehören:

- Brillenträger sind intelligenter.

- Deutsche sind besonders sorgfältig.

- Frauen besitzen große Empathie.

- Rheinländer sind locker und fröhlich.

- Mädchen mögen rosa.

- Jungen mögen blau.

Häufige Fragen zu Vorurteilen

Tatsächlich gibt es unzählige Klischees und Vorurteile. Einige der bekanntesten sind: Männer zeigen keine Gefühle, Frauen können nicht Autofahren, Blondinen sind dumm, Frauen reden ohne Punkt und Komma, Männer mögen Bier und Deutsche haben keinen Sinn für Humor. Doch gibt es Klischees für jede Gruppe von Menschen, die negative Eigenschaften oder fehlende Fähigkeiten beschreiben.

Vorurteile sind immer Verallgemeinerungen. Sie beziehen sich nicht auf einzelne Personen, sondern ganze Personengruppen. Häufig geht es dabei um Geschlechter: Männer sind… Frauen können nicht… Aber auch zu Nationalitäten, Haarfarben, Altersgruppen oder andere verbreitete Merkmale gibt es Klischees. So gelten beispielsweise Brillenträger als intelligenter.

Häufige Ursache für Vorurteile ist die Prägung in der Kindheit. Schon früh wird die eigene soziale Gruppe besser bewertet als andere. Ebenso ist Schubladendenken eine Vereinfachung der Welt. Um die Welt begreifbarer zu machen, stecken wir Menschen in Kategorien und verallgemeinern unsere Wahrnehmung. Auch negative Emotionen können Vorurteile verursachen. Frust und Wut, die nicht anders erklärt werden können, werden auf eine bestimmte Personengruppe geschoben.

Die meisten Klischees sind negativ, doch gibt es auch positive Vorurteile. Diese stehen für positive Charaktereigenschaften oder Fähigkeiten, die einer Gruppe von Menschen zugeschrieben werden. Ein Beispiel: Südländer sind besonders leidenschaftlich, haben ein gutes Rhythmusgefühl und können gut tanzen. Deutsche hingegen sind bekannt für ihre Pünktlichkeit.

Das Gegenteil von Vorurteilen ist vereinfacht ausgedrückt die Wahrheit. Es sind Fakten und Tatsachen, die sich nachweisen lassen. Statt vorgefertigter Meinungen und Verallgemeinerungen stehen Objektivität, Neutralität und Beweise im Fokus.

Objektiv betrachtet lösen sich viele Vorurteile schnell in Luft auf. Daten und Fakten belegen die Annahmen schlichtweg nicht. Objektivität fällt aber so schwer, weil wir die Dinge eben nur aus unserer eigenen Perspektive – also vollkommen subjektiv – wahrnehmen und beurteilen können. Es fehlt die neutrale Perspektive von außen, wir werden beeinflusst von eigenen Meinungen und Erfahrungen.

Stereotype enthalten im Gegensatz zu Vorurteilen keine Wertung einer Eigenschaft. Sie sind ebenso Verallgemeinerungen, machen aber keine Aussage darüber, ob die zugeschriebene Eigenschaft gut oder schlecht ist. Ein Beispiel: Italiener essen Nudeln – ein Stereotyp durch Beobachtung und Erfahrung. Die Aussage „Italiener sind Spaghettifresser“ ist hingegen ein Vorurteil, weil es eine klare negative Beurteilung enthält.

Voreingenommen sind Menschen immer dann, wenn bereits im Vorfeld eine Meinung gebildet wurde – ohne sich überhaupt selbst ein Bild von einer Person oder einer Situation gemacht zu haben.

Vorurteile sind verbreitet, doch das Schubladendenken ist gefährlich. Andere Menschen bekommen erst gar keine Chance, sondern werden gleich in die vorgefertigte Denkschublade gesteckt. Im schlimmsten Fall kann das zu Ausgrenzung einer ganzen Personengruppe führen.

Der erste Schritt ist es, eigene Vorurteile in den Denkweisen als solche zu erkennen. Sie müssen verstehen, dass diese nicht der Wahrheit entsprechen, sondern Verallgemeinerungen darstellen. Anschließend heißt es dann: Hinterfragen und reflektieren Sie Ihr Vorurteile. Schauen Sie sich die objektiven Informationen an – und sie werden feststellen, dass vorgefertigte Meinungen schlicht nicht stimmen.

Ursachen: Woher kommen Vorurteile?

Bevor Sie empört widersprechen und argumentieren, dass Sie keine Vorurteile haben, sollten Sie noch einmal einen Moment in sich gehen und komplett ehrlich mit sich sein. Vielleicht ist es ein Name, Kevin oder Chantal beispielsweise, den Sie ganz automatisch mit einer geringeren Bildung verbinden. Vielleicht sind Ihnen die vorgefertigten Denkmuster nicht bewusst – doch wir alle haben sie.

Die eigentliche Frage lautet also: Wie entstehen Vorurteile und welchen Zweck haben sie? Verschiedene Studien der Psychologie, Sozialpsychologie und Soziologie haben mehrere Theorien zur Entstehung von Vorurteilen entwickelt:

Vorurteile in der Kindheit

Geprägt werden Vorurteile bereits in der frühen Kindheit, schon Kindergartenkinder erkennen Unterschiede. Die Einteilung von Gruppen ist für Kinder wichtig zur Herausbildung der eigenen Identität – und oftmals ist das Geschlecht das erste Merkmal, das wahrgenommen wird. Dabei lässt sich erkennen, dass die soziale Eigengruppe besser beurteilt wird als die Fremdgruppe. Kleine Mädchen sind also aus Sicht von kleinen Jungs erst einmal doof und dürfen nicht mitspielen.

Wissenschaftler vermuten darin evolutionsgeschichtliche Gründe, die das Überleben der Gruppe sicherten. In früheren Zeiten war es ein wichtiger Schutzmechanismus, fremde und andersartige Menschen anfangs als Bedrohung zu sehen. Studien zeigen, dass bei Menschen, die Bilder von fremden Ethnien sehen, die Amygdala besonders aktiv ist – der Bereich des Gehirns der für Furcht und Flucht zuständig ist.

Vorurteile und der (zumindest unbewusste) Glaube, dass Fremde schlecht und böse sind, ist deshalb tief im menschlichen Wesen verankert. Ungeachtet dessen haben Eltern und das soziale Gefüge sowie die Gesellschaft großen Einfluss darauf, welche Denkschubladen verbreitet sind. Voreingenommene Meinungen werden gerade von Kindern leicht übernommen und als Wahrheit akzeptiert.

Vorurteile durch Emotionen

Eine weitere Theorie besagt, dass Vorurteile emotional bedingt entstehen können – genauer gesagt durch persönlichen Frust, dessen Ursache nicht bekannt ist oder an denen einfach nichts geändert werden kann. Geht der eigene Arbeitsplatz verloren, wird ein Vorurteil gegen sämtliche Ausländer als Sündenbock vorgeschoben, die einem den Job strittig gemacht haben.

Das hat mit der Realität zwar nichts zu tun, erleichtert aber den Umgang mit den eigenen Emotionen. Man muss sich nicht der bitteren Wahrheit stellen und kann die Verantwortung einfach von sich weisen. Durch die Emotionalität wird die negative Beurteilung einer Personengruppe noch größer.

Vorurteile durch kognitive Vereinfachung

Vorurteile entstehen zudem durch den Wunsch des Menschen, die Welt möglichst verständlich zu machen. Es ist unmöglich, die unzähligen Eindrücke und Wahrnehmungen einzeln zu bewerten – zur Vereinfachung werden diese zu Kategorien zusammengefasst.

So werden Zusammenhänge leichter erkannt und die Komplexität wird auf eine Stufe vereinfacht, die kognitiv verarbeitet werden kann.

Subtyping bei Ausnahmen

Haben sich Vorurteile erst einmal eingenistet, sind sie schwer zu überwinden. Das liegt an einem Umstand, der das Festhalten an vorgefertigten Meinungen fördert: Vorurteile wirken wie ein Filter. Informationen, die ins eigene Schema passen, schenkt man mehr Aufmerksamkeit. Wer der Meinung ist, dass eine bestimmte Gruppe von Menschen per se kriminell ist, sieht (gefühlt) in den Nachrichten häufiger entsprechende Meldungen, die seine Ansicht bestätigen. Gegenteilige Nachrichten werden weniger bemerkt, übergangen oder schlicht ausgeblendet.

Klischees führen zu einer Wahrnehmungsblase. Die häufigste Empfehlung, um dieser zu entkommen: Kontakt mit der jeweiligen Gruppe, um die eigenen Vorurteile und Diskriminierung abzubauen. Wie hartnäckig sie dennoch wirken, zeigt das Phänomen „Subtyping“.

Subtyping führt zu einer Relativierung. Bei näherem Kennenlernen werden einzelne Personen aus der vorgefertigten Schublade für diese Gruppe herausgenommen, frei nach dem Motto: „Ausnahmen bestätigen die Regel.“ Die grundsätzlichen vorbehalte gegenüber der gesamten Gruppe bleiben aber bestehen. Beispiel: Sie haben einen Kollegen, auf den das eigene Vorurteil nicht zutrifft. Dieser wird zur Ausnahme erklärt – das Vorurteil gegen den Rest der Gruppe wird aber nicht hinterfragt.

Negative Folgen von Vorurteilen

Das ein oder andere Klischee ist doch nicht so schlimm? Falsch! Die häufigste Folge von Vorurteilen sind Streit und Missverständnisse. Wer immer wieder mit Vorurteilen konfrontiert wird und nie die Chance bekommt, sich selbst so zu zeigen, wie er wirklich ist, reagiert mit Frust und Abwehrhaltung. Es ist anstrengend, gegen Vorurteile ankämpfen zu müssen. Stellen Sie sich nur vor, jeder würde Sie von Anfang an für dumm halten und auch so behandeln.

Eine weitere Gefahr bei Vorurteilen: Sie bilden sich keine eigene Meinung. Ihr Denken und somit Ihr Handeln sind nur von dem gesteuert, was Sie glauben zu wissen. Eigene Erfahrungen machen Sie keine, stattdessen verfallen Sie nur in die Rechtfertigungen und Argumente, die andere Ihnen eingeredet haben. Das macht Sie in einem hohen Maße manipulierbar, da Sie vorgefertigte Meinungen unreflektiert übernehmen und wiedergeben.

Vorurteile führen zu Diskriminierung und Ausgrenzung

Gerade gesellschaftlich können Vorurteile schwerwiegende Folgen haben. Übersteigert führen sie zu Rassismus, Fremdenhass und Ausgrenzung. Negative Vorurteile führen zu einer wachsenden Ablehnung gegen bestimmte Gruppen. Das kann sogar bis zu Straftaten gegen bestimmte Personen führen, die aufgrund von Klischees von manchen Menschen nicht in der Gesellschaft akzeptiert werden.

Vorurteile verändern sogar das Verhalten der Betroffenen. Durch unsere ständigen Vorurteile zwingen wir Menschen zu dem zu werden, was wir in ihnen sehen wollen. Dies wird auch als Prokrustesbett bezeichnet – eine Form, in die etwas hinein gezwängt wird, obwohl es eigentlich nicht passt. Dahinter steht die Geschichte des Straßenräubers und Sadisten Prokrustes. Er zwang fremde Menschen in ein Bett, das entweder viel zu groß oder viel zu klein war. War das Bett zu groß, streckte er seine Opfer, bis diese starben. War es zu klein, hackte er ihnen die Beine ab. Eine treffende Metapher für Klischees, in die wir andere hineinzwingen.

Vorurteile überwinden und abbauen: 3 einfache Tipps

Die schlechte Nachricht: Vorurteile lassen sich nicht mal eben beiseite wischen. Sie können nicht von einem Tag auf den anderen entscheiden, keine Denkschubladen mehr zu haben und nicht mehr unvoreingenommen durch die Welt zu schreiten. Die Intention ist gut, so leicht funktioniert es aber leider nicht. Die Denkweisen sind zu tief verankert und über viele Jahre zur Gewohnheit geworden. Auf der anderen Seite die gute Nachricht: Sie sind Ihren Vorurteilen nicht hilflos ausgeliefert. Voraussetzung: Sie wollen diese ernsthaft überwinden.

Der beste und effektivste Weg, um Vorurteile zu überwinden, ist der sogenannte Mere-Exposure-Effekt. Gemeint ist der regelmäßigen Kontakt mit genau den Personen oder Gruppen, gegenüber denen Sie bisher Vorurteile gehabt haben. Sie ersetzen fehlende oder falsche Informationen durch Ihre ganz persönlichen Erfahrungen. Sie machen sich selbst ein Bild, statt blind Meinungen zu übernehmen. So werden Sie feststellen, dass bisherige Vorurteile sich einfach nicht bestätigen lassen – und Sie beginnen, Ihre Denkweisen zu hinterfragen und Stück für Stück zu ändern.

Zusätzlich haben wir drei Tipps für Sie, mit denen Sie Ihre Vorurteile überwinden:

1. Erkennen Sie Ihre Vorurteile

Klingt einfach, gestaltet sich aber oftmals schwierig. Ein erster Schritt, um Vorurteile abzubauen, ist es zu erkennen, dass diese vorhanden sind. Oft sind solche Denkweisen unbewusst und so tief verankert, dass wir selbst sie gar nicht als Klischee erkennen. Gehen Sie deshalb kritisch mit den eigenen Meinungen ins Gericht. Fragen Sie sich: An welcher Stelle greife ich auf Vorurteile zurück? Welchen Menschen gebe ich kaum eine Chance? Welche Meinungen habe ich, ohne mir selbst jemals ein Bild gemacht zu haben? Schon das Bewusstsein über die eigenen Vorurteile kann helfen, sich mit diesen zu beschäftigen und vorgefertigtes Denken abzubauen.

2. Hinterfragen Sie Ihre Vorurteile

Wenn Sie Ihre eigenen Vorurteile kennen, können Sie damit beginnen, diese gezielt zu hinterfragen. Haben Sie selbst schon einmal Erfahrungen gemacht, die das Vorurteil begründen oder bestätigen könnten? Wichtig ist, dass Sie dabei nicht nur auf Informationen zurückgreifen, die Ihre Meinung bestätigen. Suchen Sie gezielt nach Informationen, die dem Vorurteil widersprechen könnten.

Das ist schwieriger, als es sich anhört. Es ist eine Herausforderung, die eigenen Ansichten kritisch zu reflektieren. Schließlich müssen Sie sich eingestehen, dass Sie bisher eine falsche Meinung vertreten haben. Nur so können Sie aber größere Objektivität erreichen und fundierte Perspektiven entwickeln.

3. Machen Sie sich Vorurteile anderer bewusst

Eine weitere unangenehme Erkenntnis: Andere Menschen haben sicherlich Vorurteile gegen Sie. Egal, zu welcher Gruppe Sie gehören. Es gibt immer eine Schublade in die Sie gesteckt werden und aus der Sie sich kaum befreien können. Zu verstehen, wie frustrierend und unfair dies ist, macht es leichter, eigene Vorurteile abzubauen.

Wenn Sie selbst mit Klischees konfrontiert werden, fällt es Ihnen leichter, Ihre eigenen zu überwinden. Beobachten Sie Ihren Alltag und Interaktionen mit anderen Menschen. Wann haben Sie das Gefühl, von anderen vorschnell beurteilt zu werden? Merken Sie sich den ärger, den Sie dabei spüren – und erinnern Sie sich immer wieder daran, dass Sie andere nicht genauso ungerecht behandeln wollen.

Vorurteile: Sprüche und Zitate über Klischees

Vorurteile sind so alt wie die Menschheit selbst. Entsprechend viele schlaue Köpfe und bekannte Persönlichkeiten haben sich bereits mit dem Thema beschäftigt und dazu geäußert. Wir haben einige der schönsten und interessantesten Sprüche und Zitate zu Vorurteilen zusammengestellt:

- „Das Vorurteil ist das Kind der Unwissenheit.“ (William Hazlitt)

- „Ein Vorurteil, das von vielen geteilt wird, sieht einer ganzen Wahrheit zum Verwechseln ähnlich.“ (Ernst Ferstl)

- „Den Geistern, welche die Vorurteile bekämpft haben, sind wir Dank schuldig. Aber es ist leichter, sie zu loben, als es ihnen nachzutun.“ (Anatole France)

- „Denken ist, was viele Leute zu tun glauben, wenn sie ihre Vorurteile ordnen.“ (William James)

- „Vorurteile sind die Vernunft der Narren.“ (Voltaire)

- „Die Unwissenheit ist weniger weit von der Wahrheit entfernt als das Vorurteil.“ (Denis Diderot)

- „Ein Urteil lässt sich widerlegen, aber niemals ein Vorurteil.“ (Marie von Ebner-Eschenbach)

- „Man darf Menschen nicht wie ein Gemälde oder eine Statue nach dem ersten Eindruck beurteilen, die haben ein Inneres, ein Herz, das ergründet werden will.“ (Jean de La Bruyère)

- „Kinder kennen keine Vorurteile, wir bringen sie ihnen erst bei.“ (Anke Maggauer-Kirsche)

- „Ein Vorurteil ist ein Irrtum, der Wurzeln geschlagen hat.“ (Martin Held)

Was andere Leser dazu gelesen haben

- Ausgrenzung am Arbeitsplatz: Was jetzt zu tun ist

- Schubladendenken: Wie wir uns vor Klischees schützen

- Lookismus: Wie er wirkt und was Sie tun können

- Vorbehalte: Die zwei Seiten von Bedenken

- Sexismus im Job: Was Sie dagegen tun können