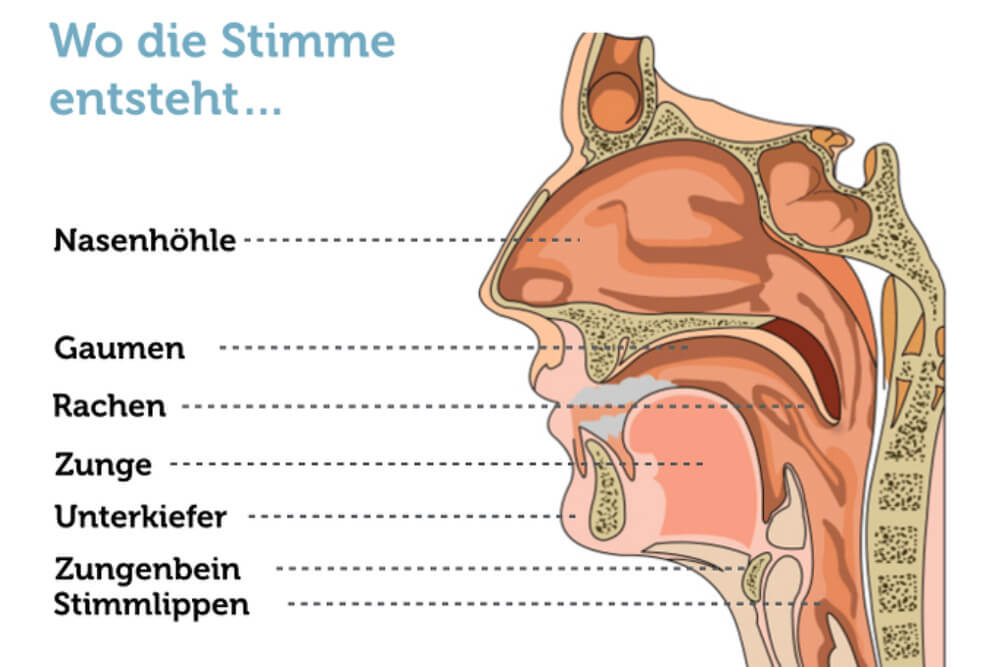

So entsteht die Stimme: Was beim Sprechen passiert

„Mehr als die Schönheit selbst bezaubert die liebliche Stimme“, schrieb einst Johann Gottfried von Herder. So leicht einem solche Worte von der Zunge gehen – das Reden selbst bleibt für den Sprechapparat Schwerstarbeit. Bei jedem Laut, den wir artikulieren, öffnen und schließen sich unsere Stimmlippen viele Male in der Sekunde. Um zum Beispiel den Ton „A“ zu erzeugen – das Freizeichen beim Telefon – braucht es eine Frequenz von 440 Hertz, also eine Schallwelle mit 440 Schwingungen pro Sekunde. Um diese auszulösen, müssen sich auch die Stimmlippen 440 Mal pro Sekunde öffnen und schließen. Wobei Männer üblicherweise mit einer Grundfrequenz von 130 Hertz brummen, während es bei Frauen eher 190 Schwingungen pro Sekunde sind.

Um unterschiedlich hohe Töne mit der Stimme zu erzeugen – ein A kann man in mehreren Oktaven singen –, müssen sich die Muskeln um die Stimmlippen herum unterschiedlich anspannen: Bei tiefen Tönen bleiben sie lockerer, bei hohen ziehen sie sich zusammen. So entsteht Sprachmelodie.

Die Stimme ist unser vokaler Fingerabdruck

Verantwortlich für unsere Stimme sind allerdings nicht nur individuelle Sprachmelodie, Sprechtempo, Dehnungen und verschieden hohe Grundtöne, sondern auch die sogenannten Obertöne. Sie schwingen bei jedem Laut mit einer leicht modifizierten Frequenz mit und haben bei jedem Menschen ein anderes Muster.

Vergleichen lässt sich das am ehesten mit den Klangfarben einzelner Instrumente: Ob ein Klavier oder eine Geige ein „A“ spielt, macht für den Ton keinen Unterschied: Er hat in beiden Fällen 440 Hertz. Und doch hören unsere Ohren genau, welches Instrument die Saiten vibrieren lässt. Auf diese Weise entsteht für jeden Menschen ein einzigartiger Klang, eine Art vokaler Fingerabdruck, den sich zum Beispiel Polizeiermittler regelmäßig zunutze machen, um Telefonerpresser zu überführen.

Die Macht der Stimme

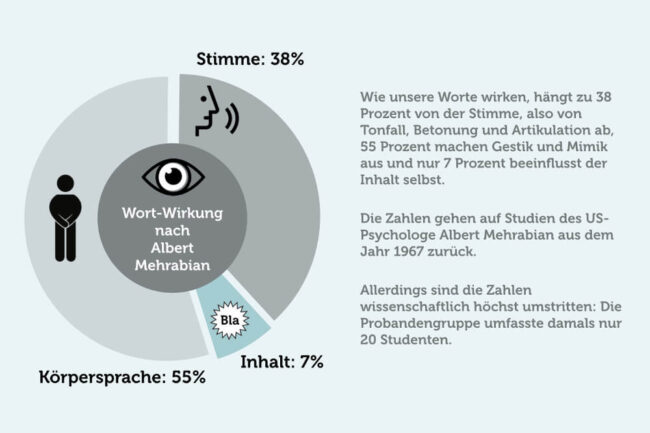

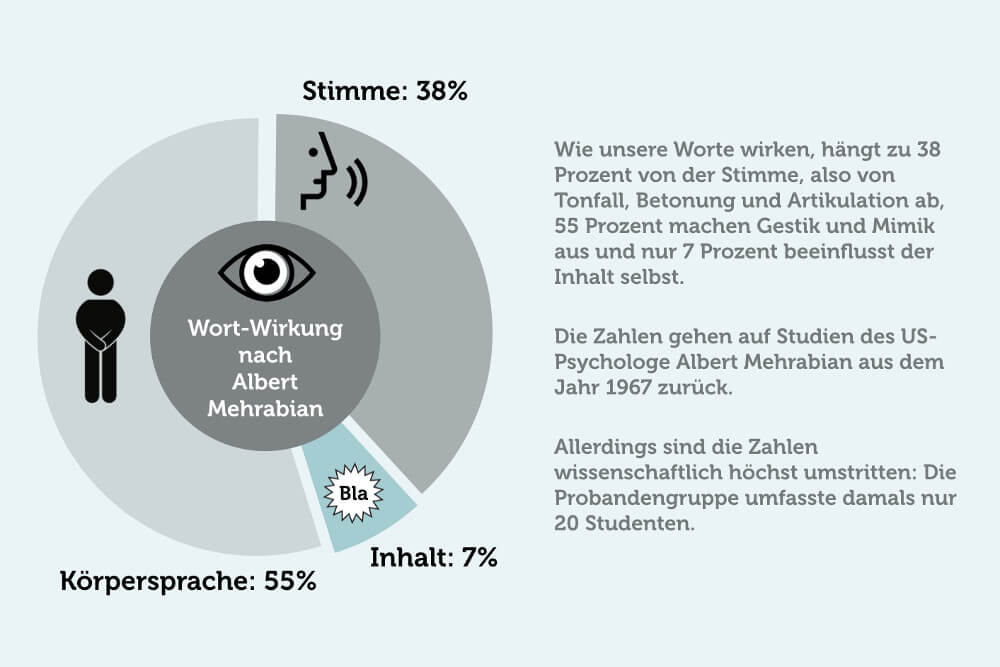

Das menschliche Gehirn verarbeitet das gesprochene Wort bereits nach 140 Millisekunden. Welcher Inhalt gesprochen wurde, hat jedoch nur einen geringen Anteil daran, wie die Worte wirken und aufgenommen werden. Viel wichtiger ist die Körpersprache – und eben die Stimme.

Unsere Stimme hat enormes Potenzial und kann ein machtvolles Instrument sein. Richtig eingesetzt, können Sie damit andere überzeugen und sich durchsetzen. Sogar Sympathie und Zustimmung lässt sich durch die Stimme erzeugen.

Was ist akustisches Charisma?

Die Stimme ist ebenso ein Werkzeug, mit wir auf andere Menschen sofort charismatischer wirken können – auf drei Ebenen:

- Selbstbewusstsein

Starke akustische Signale für einen selbstsicheren Menschen sind gut hörbare Punkte am Ende eines Gedankens sowie bewusst gesetzte Pausen. Selbstbewusste Menschen sprechen zudem laut, deutlich und dynamisch, sobald sie das Wort ergreifen. - Leidenschaft

Leidenschaft für sein Thema drücken Menschen durch kräftige Betonungen einzelner Wörter aus oder indem sie ihre Stimme an wichtigen Stellen anheben und das Sprechtempo variieren. - Kompetenz

Stimmliche Signale für hohe Kompetenz sind indes ein strukturierter Sprachfluss ohne Füllwörter oder Stammelsilben sowie erkennbare Sprechpausen, um das Gesagte wirken zu lassen.

Der psychorespiratorische Effekt

Schon Intonation und Atmung können einen Zuhörer auf Ihre Seite bringen. Dahinter steckt der psychorespiratorische Effekt: Wir imitieren unbewusst, wenn wir zuhören.

Der Redner, der nervös am Pult radebrecht, verursacht auch bei seinen Zuhörern Atemkrämpfe. Genauso spürt man ein herannahendes Räuspern oder nimmt es vorweg, wenn das Knarren des Redners unerträglich wird. Umgekehrt: Wer uns durch seine Stimme beruhigt und entspannt, vielleicht sogar stimuliert, ist uns sofort sympathisch. Jedes Stimmmuster wirkt dabei anders und neben positiven Wirkungen kann sich die Macht der Stimme auch ins Gegenteil verkehren:

- Mit stockender, unrhythmischer Stimme wirkt das Gesagte bruchstückhaft, der Zuhörer wird zweifeln oder zumindest irritiert bleiben.

- Wer dagegen näselt, wirkt arrogant, empfindlich.

- Eine pathetische Sprechweise wiederum verursacht das Gefühl, der Redner sei unehrlich.

- Wer mit scharfer Stimme spricht, erntet zwar Aufmerksamkeit, wird von seinem Publikum aber auch als kalt und aggressiv eingestuft.

So kann Stimme Ihre Wahrnehmung beeinflussen

Die Stimme hat großen Einfluss darauf, wie Menschen wahrgenommen werden. Klang, Stimmfarbe und Sprachmelodie können das Bild, das wir von einer Person haben, maßgeblich beeinflussen. Manchmal müssen wir einen Gegenüber nicht einmal sehen: Schon eine Hörprobe seiner Stimme reicht aus, um einen ersten Eindruck zu erhalten. Zahlreiche Studien haben bereits verschiedene Effekte untersucht, die zeigen, welche Informationen aus der Stimme herausgefiltert werden. Einige Beispiele:

Tiefe Männerstimmen wirken anziehend

Wissenschaftliche Studien zeigen: Eine tiefe Männerstimme wirkt nicht nur auf Frauen anziehend. Mit einer tiefen Tonlage verbinden viele automatisch körperliche Größe, mentale Stärke, Vitalität, Intelligenz und Kraft. Indikatoren, die auch im Job von Vorteil sein können und daher mit beruflichem Erfolg assoziiert werden. Ihnen wird sofort größere Führungsqualität zugesprochen. Überdies bleiben, laut Studien, tiefe Stimmen besser in Erinnerung.

Hohe Frauenstimmen wirken attraktiv

Das Pendant zur tiefen Männerstimme ist die hohe Frauenstimme. Die hohe Stimme wird mit einem zierlichen Körper assoziiert. Bei vielen Männern löst das sofort Beschützerinstinkte aus. In einer emanzipierten Gesellschaft wirkt das zwar kaum noch zeitgemäß – der psychologische Effekt wirkt aber trotzdem weiter. Für die Höhe der weiblichen Stimme gibt es allerdings Grenzen: Beginnt die Stimme zu quietschen oder klingt piepsig, verkehrt sich die Wirkung und Anziehungskraft geht verloren.

Liebe spiegelt sich in der Stimme

Die wahren Gefühle verschaffen sich über die Stimme Gehör. Wir spüren (subtil) welche Emotionen in der Stimme anderer mitschwingen. Vor allem Liebe verrät sich laut einer Studie über die Stimme: Sprechen Verliebte miteinander verändert sich deren Stimme auf subtile Art, die auch von Außenstehenden in weniger als 2 Sekunden verstanden wird. Frischverliebte scheinen eine Art Verletzlichkeit und Angst vor Zurückweisung in der Stimme zu tragen, die für andere wahrnehmbar ist.

Fremde Akzente klingen unglaubwürdig

Wer einen Akzent hat, könnte ein Problem mit seiner Glaubwürdigkeit haben. Forscher stellten fest, dass wir Menschen mit einem fremden (!) Akzent weniger Glauben. Grund: Unserem Gehirn fällt es schwerer, den Akzent zu verstehen und die Informationen zu verarbeiten. Die Verständnisprobleme sorgen dann dafür, dass wir die Aussagen negativ bzw. als unglaubwürdiger interpretieren.

Bekannte Stimmen werden sofort erkannt

Sie sind auf einer Party, alle unterhalten sich, der Lärm ist groß… Dennoch können Sie in dem Stimmgewirr sofort bekannte Stimmen herausfiltern. Selbst wenn man mehrere Stimmen übereinander legt, lässt sich der Fokus auf die eine bekannte Stimme legen und wir können andere Stimmen bewusst ausblenden und überhören.

Die Stimme ist Visitenkarte und Verräter

In Zeiten, in denen wir uns weder auf den Wahrheitsgehalt von Worten oder Artikeln, noch auf die Beweiskraft von Bildern verlassen können, bekommt die Stimme ein neues Gewicht. Sie ist nicht nur eindeutiges Erkennungsmerkmal eines Menschen, sondern nahezu unverfälschlich und damit eine ebenso authentische wie „intime Visitenkarte“ der Persönlichkeit. Das sagt zum Beispiel der Flensburger Stimmforscher Hartwig Eckert.

Über die Stimme bekommen wir Zugang zu den Gefühlen unseres Gegenübers. Sie ist ein unterschwelliger Türöffner, ein Eisbrecher und Brückenbauer. Die Stimme ist aber nicht nur Visitenkarte, sondern zugleich auch ein gefährlicher Verräter: Sie entlarvt die Gemütslage des Sprechers ebenso wie dessen Absichten. Das limbische System, die Schaltzentrale unseres Gehirns für Gefühle, beeinflusst sämtliche Zwischentöne:

- Trauer

Ist jemand traurig oder niedergeschlagen, so erschlafft die Sprechmuskulatur, die Stimmlippen reagieren verzögert und vibrieren sanfter. Prompt klingt die Stimme tiefer, kraftloser, undeutlicher. - Frust

Desinteresse oder Frust dagegen machen die Stimme flach und monoton, der Sprachmelodie fehlt jede Modulation. - Stress

Wer wiederum gestresst oder nervös ist, klingt gepresst und dünn, dem Sprecher schnürt es sprichwörtlich die Kehle zu.

Diese Stimmlippenbekenntnisse sind global gleich und unabhängig vom Kulturkreis. Eines der bekanntesten Experimente dazu lieferte der Psychologe Klaus Scherer an der Universität Genf: Er ließ Schauspieler inhaltlich sinnlose Sätze aus Elementen verschiedener Sprachen auf Band sprechen und dudelte das Kauderwelsch Menschen diverser Nationen vor. Obwohl niemand ein Wort verstand, erkannten sowohl Engländer wie Spanier, Italiener, Franzosen oder Deutsche sofort, ob die Mimen erfreut, verärgert, traurig oder ängstlich waren.

Kann die Stimme den beruflichen Erfolg beeinflussen?

In höheren Positionen und Führungsjobs finden Sie oft Menschen mit vergleichsweise tiefer, kraftvoller Stimme. Zufall? Keinesfalls! Wissenschaftler sind heute davon überzeugt, dass die Stimme ein wichtiger Erfolgsfaktor ist. Mit tiefen Stimmen assoziieren Menschen – Männer wie Frauen – Eigenschaften und Fähigkeiten, die in der Berufswelt wichtig sind. Zum Beispiel Stärke, Kompetenz, Intelligenz, Vertrauenswürdigkeit…

Stimmen können sogar Wahlen entscheiden. Die Studie dazu stammt von der Universität von Miami. Die Wissenschaftler ließen Probanden Kandidaten wählen, die sie nur hören konnten, aber nicht sehen. Sie sagten auch nur einen einzigen Satz: „Ich fordere Sie auf, im November dieses Jahres für mich zu stimmen.“ Ergebnis: Je tiefer die Stimme, desto mehr Wählerstimmen gab es.

Auch das Gegenteil lässt sich nachweisen: Piepsstimme oder knarrende Stimmen haben bei der Bewerbung oft das Nachsehen. Das gilt vor allem für Frauen: Ist ihre Stimme zu hoch, denken Personaler sofort, sie seien weniger kompetent, weniger gut ausgebildet und weniger vertrauenswürdig.

Stimmtraining: Wie kann ich meine Stimme trainieren und verbessern?

Manche haben Glück und von Natur aus eine sympathische Stimme. Alle anderen müssen sie erst trainieren. Keine schlechte Idee: Wie man heute auf Manieren und Kleidung achtet, lässt sich auch die eigene Stimme als Teil des Erscheinungsbildes verstehen und pflegen.

Entscheidend dafür, ob uns eine Stimme berührt und überzeugt, ist die sogenannte Indifferenzlage. Das ist jener persönliche Grundton, um den jede Stimme individuell aber regelmäßig herumredet. Finden lässt sich diese mittlere Sprechlage, indem Sie zum Beispiel an ein gutes Essen denken und ein wohliges „Mmmh“ summen. Beim Sprechen zirkuliert unsere Stimme normalerweise bis zu einer Quinte um diesen Ton. Erst wenn sie sich dauerhaft aus diesem Bereich entfernt, etwa bei Stress, schlagen die Ohren der Zuhörer Alarm.

Übungen: Stimme trainieren – Wirkung verbessern

Schon diese einfachen Tipps und Übungen helfen, die eigene Stimme und deren Wirkung zu verbessern:

-

Summen

Atmen Sie durch die Nase langsam aus und wieder ein. Während die Luft ausströmt, summen Sie kräftig und laut ein „Mmmmh“. Die Lippen berühren sich dabei kaum. Effekt: Die Stimme bekommt mehr Volumen und Resonanz im Mund. Gleichzeitig bekommen Sie mehr Klanggefühl.

-

Gähnen

Durch Gähnen senkt sich der Kehlkopf. Effekt: Der Resonanzraum wird größer, zugleich entspannt sich die Stimmmuskulatur. Die Stimme wird klarer, befreiter und teilweise tiefer.

-

Aufrichten

Entscheidend für unsere Stimme ist die Luftversorgung – und dabei nicht etwa die Brustatmung, sondern die Bauchatmung. Wer verkrampft sitzt oder steht, lässt dem Zwerchfell kaum Freiraum.

-

Entspannen

Stimmvolumen ist keine Frage von Anstrengung. Das Gegenteil ist richtig: Wenn Sie überzeugen wollen, pressen Sie Ihre Stimme nie raus, sondern lassen Sie sie aus dem Bauch strömen.

-

Abwechseln

Wer mitreißen will, muss variieren: laut/leise, schnell/langsam, Pausen und verschiedene Sprachmelodien – all das sollte in einer Ansprache vorkommen.

-

Trinken

Die sprichwörtlich „geölte“ Stimme ist keine Binsenweisheit. Wer viel trinkt, hält seine Stimme geschmeidig. Wasser neutralisiert zudem das hässliche Schmatzgeräusch beim Öffnen des Mundes.

Interviews: Stimmtipps von Experten

Irina von Bentheim ist Profisprecherin. Den meisten ist sie wohl bekannt als die deutsche Synchronstimme von Sarah Jessica Parker alias Carrie Bradshaw aus der Kultserie „Sex and the City“. Im Interview sagt sie:

Die Stimme ist Ausdruck unserer Seele. Es gibt Stimmen, die am Telefon so schneidend sind, dass ich den Hörer vom Ohr weghalten muss, weil es mir wehtut. Es gibt Menschen, die mit ihrer Stimme ihre Gefühle überspielen wollen und andere, die sie nutzen, um ihren Gefühlen Ausdruck zu verleihen. Ein echter Stimmkünstler war Bhagwan: Seine Stimme war zart und dabei wie ein Pfeil, der sich in deine Seele bohrt. Kein Wunder, dass ihm so viele Menschen verfallen sind. Er hat jeden Satz in einer einzigartigen Weise ausklingen lassen.

👉🏻 HIER finden Sie das ganze Interview mit Irina von Bentheim (PDF).

Isabel García ist Diplomsprecherin und Rhetoriktrainerin mit Schwerpunkt freie Rede. Sie selbst arbeitete über zehn Jahre als Radiomoderatorin und hatte Ihr eigenes Rhetorik-Institut „Ich REDE“ in Hamburg. Sie sagt:

Das spannende am Sprechen ist, dass es eine Arbeit ist mit sich selbst. Sie lernen sich selber besser kennen, unterstützen mit ein wenig Handwerkzeug Ihre eigenen Stärken und kommen dadurch überzeugender rüber. Und zwar auf eine ganz natürliche Art und Weise.

👉🏻 HIER finden Sie das ganze Interview mit Isabel García (PDF).

Was andere Leser dazu gelesen haben

- Innere Stimme: Darauf hören oder nicht?

- Schweigen können: Einfach mal die Klappe halten

- Überzeugungskraft: Lernen zu überzeugen

- Dialekt im Job: Wie bitte, Chef?

- Klartext reden: Klare Ansagen machen