Was ist eine Piepsstimme?

Von einer Piepsstimme (fälschlich: Fistelstimme) spricht man, wenn die Stimme dünn und schrill klingt und in eine hohe Tonlage kippt. Meist passiert das unter Stress oder wenn wir versuchen, besonders kraftvoll oder laut zu sprechen.

Nicht zu verwechseln ist die Piepsstimme mit einer sog. Falsettstimme oder Kopfstimme. Diese höhere Stimmlage wird durch das Zusammenpressen der Stellknorpel erreicht und ist eine besondere Form des Gesangs. Die Piepsstimme dagegen klingt – leider – immer latent kindlich, naiv, zerbrechlich.

Warum ist eine Piepsstimme schlecht?

Hohe Stimmlagen sind den meisten Menschen unangenehm. Sie verursachen bei uns eine Art „Klingeln“ im Ohr. Gleichzeitig ist unsere Stimme Ausdruck unserer Persönlichkeit – so unverwechselbar wie ein Fingerabdruck. Sie verrät unser Geschlecht, unser Alter und oft auch unsere (wahren) Gefühle.

Ob wir wollen oder nicht: Die meisten Menschen assoziieren mit der Stimme unterschiedliche Charaktereigenschaften. Wie Worte wirken, hängt zu rund 40 Prozent von der Stimme ab. Eine tiefe Stimme wirkt attraktiv und anziehend – mit ihr verbinden die meisten körperliche Größe, mentale Stärke, Vitalität, Intelligenz und Kompetenz. Assoziationen, die im Job von Vorteil sind. Bei einer piepsigen Stimme ist es genau umgekehrt.

Lesetipp: Interview mit Synchronsprecherin Irina von Bentheim (PDF)

Die Stimme als Teil der Kommunikation

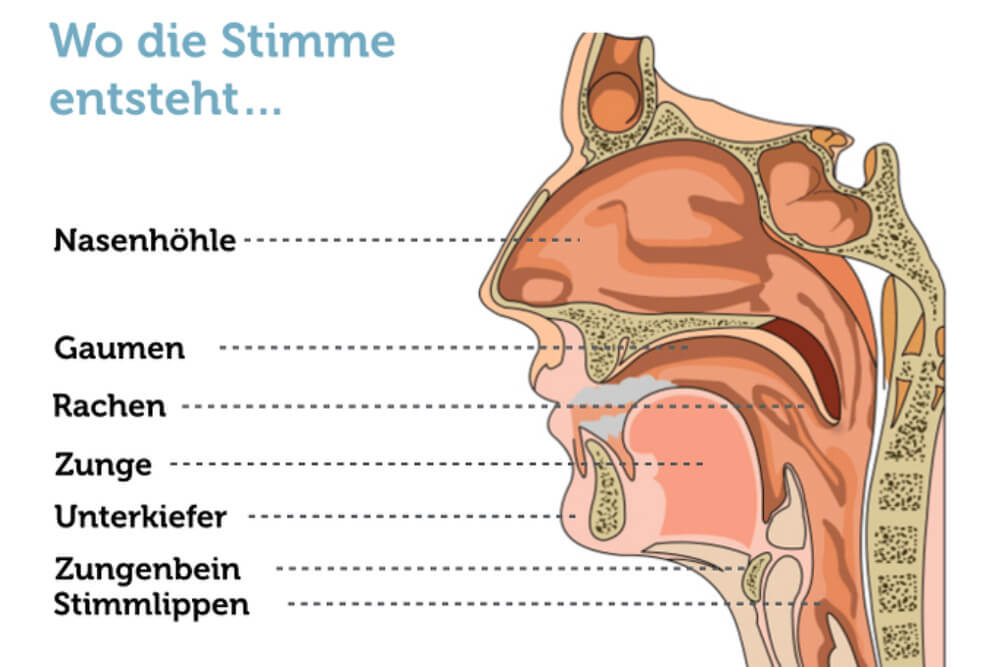

Unsere Kommunikation besteht mehrheitliche aus nonverbaler Kommunikation. Bedeutet: Nicht was wir sagen, dominiert, sondern WIE wir es sagen. Dazu gehören der Blickkontakt, unsere Mimik und Gestik sowie die Körperhaltung.

Hinzu kommt die paraverbale Kommunikation: Lautstärke, Betonung, Sprechtempo, Sprachmelodie und die Stimmlage. Dabei zeigen zahlreiche Studien, dass Frauen wie Männer tiefe Stimmen bevorzugen. Tiefe Stimmen bleiben laut Studien sogar besser in Erinnerung und bekommen dadurch mehr Gewicht.

Die britische Politikerin Margaret Thatcher soll sich gezielt eine tiefere Stimme antrainiert haben. Bis heute sprechen Moderatorinnen und Politikerinnen mit einer rund 20 Hertz tieferen Stimmlage als der Durchschnitt.

Was sind die Gründe für eine Piepsstimme?

Falls Sie bei sich eine Piepsstimme befürchten, kann das unterschiedliche Ursachen haben. Der häufigste Grund dafür ist Stress. Wer gehetzt oder ängstlich ist, spricht schneller, verkrampfter und automatisch höher.

Ein zweiter Grund (bei Frauen) ist, dass sie gezielt ein Rollenklischee bedienen: Manche Frauen setzen bewusst eine hohe Stimme ein, um bei Männern den Beschützerinstinkt zu wecken oder das Klischee der typischen Blondine zu bedienen. Prominente Vertreterinnen sind zum Beispiel Heidi Klum oder Daniela Katzenberger.

Die piepsige Stimme kann aber auch eine gesundheitliche Ursache haben: Erkrankungen im Hals-Nasen-Ohrenbereich wie etwa eine Kehlkopfentzündung oder Tumore und Polypen auf den Stimmbändern können sich negativ auf die Stimme auswirken. Allerdings klingt die Stimme hierbei meist auch noch rau und kratzig.

Was kann ich gegen eine Piepsstimme tun?

Die schlechte Nachricht: Die menschliche Stimme ist nahezu unveränderbar – aus einer Mickey Mouse wird nie eine sonor klingende Zara Leander. Aber Sie können an Ihrer Klangfarbe arbeiten! Die drei wichtigsten Stellschrauben dafür sind:

- Körperhaltung

- Atemtechnik

- Stimmlage

Genau hier sollten entsprechende Übungen ansetzen. Wer mit den folgenden Tipps und Übungen nicht weiterkommt, sollte sich an eine Logopädin oder Logopäden wenden. Das ist allerdings nicht ganz billig – die Kosten dafür werden von der Krankenkasse nicht übernommen.

1. Übung: Körperhaltung

Viele piepsige Stimmen gehen auf eine schlechte Körperhaltung zurück. Wer sich vornüber beugt, blockiert seine Atmung. Das führt zu hektischem und häufigem Luftholen und schiebt die Tonlage nach oben. Genau daran lässt sich arbeiten: Versuchen Sie stets aufrecht zu stehen oder zu sitzen; die Schultern und Hals gerade. Auch Entspannungsübungen helfen, Körper und Stimme zu entkrampfen. Ohnehin sollten Sie darauf achten, langsamer und bewusster zu sprechen. Das senkt die Stimmlage nochmal.

Lesetipp: Interview mit Stimmtrainerin Isabel García (PDF)

2. Übung: Atemtechnik

Das A und O für eine kräftige, kraftvollere und tiefere Stimme ist die Bauchatmung. Wer in die Brust atmet, nutzt nicht die volle Resonanz seines Körpers. Damit es mit der Bauchatmung klappt, ist eine gute Körperhaltung zwingende Voraussetzung. Nur dann kann die Luft dorthin strömen, wo sie hin soll. Eine einfache Übung ist, die Hand auf den Bauch zu legen und bewusst in ihn hinein zu atmen. Versuchen Sie mit dem Zwerchfell gezielt die Luft bis tief nach unten zu holen. Beim Sprechen atmen Sie dann ganz langsam und ruhig wieder aus. In der kurzen Pause zwischen den Worten atmen Sie wieder ein – der Bauch sollte sich vorwölben. Dann machen Sie alles richtig.

3. Übung: Stimmlage

Viele Menschen mit Piepsstimme sprechen zudem in einer falschen, nicht natürlichen Stimmlage. Die richtige, sogenannte Indifferenzlage finden Sie ganz leicht, indem Sie zum Beispiel an ein gutes Essen denken und ein wohliges „Mmmh“ summen. Beim Sprechen zirkuliert unsere natürliche Stimme bis zu einer Quinte um diesen persönlichen Grundton. Bewegen wir uns dauerhaft aus diesem Bereich, schlagen die Ohren unserer Zuhörer Alarm – mit den oben beschrieben negativen Assoziationen. Versuchen Sie also Ihre „mittlere Stimmlage“ zu finden, und trainieren Sie, in dieser Tonhöhe zu bleiben.

Neben den genannten Tipps können Sie Ihre Stimmlage um zwei bis drei Töne senken, indem Sie diese wie ein Instrument regelmäßig im Alltag „spielen“ und trainieren: Spielen zum Beispiel bei längeren Autofahrten Ihre Lieblingsmusik und singen Sie mit. Auch die Mitgliedschaft in einem Chor kann helfen. Wenn Singen nicht Ihr Ding ist, rezitieren Sie eben Gedichte und sprechen Sie dabei betont, klangvoll und bewusst tiefer als sonst.

Effekt: Die tiefere Stimmlage wird zur Gewohnheit. Aber bitte nicht übertreiben! Es reicht, die Piepsstimme ein bis zwei Tonnuancen nach unten zu korrigieren. Versuchen Sie nicht gleich eine ganze Oktave. Das strengt die Stimmlippen zu sehr an.

Was andere dazu gelesen haben