Warum fällt Hilfe annehmen so schwer?

Anderen Menschen zu helfen, kann ein unglaublich befriedigendes und nachhaltiges Gefühl hinterlassen. Die gute und noble Tat zeugt von einer positiven Persönlichkeit, Charakterstärke und wahrer menschlicher Größe.

Zugleich beweist der Helfer, dass er oder sie helfen kann. Die gute Tat wird zum Beweis der eigenen Kompetenz, Kraft, Potenz – ein Dokument für das reichhaltige Wissen oder einen großen Erfahrungsschatz. Wer hilft, tut damit seinem Ego auch immer etwas Gutes. Der barmherzige Samariter wird schließlich bewundert, bekommt Anerkennung und Respekt.

Eingeständnis der eigenen Ohnmacht

Doch die Medaille hat zwei Seiten: Entsprechend bescheiden fühlt es sich an, um Hilfe zu bitten. Es ist das Eingeständnis, Hilfe zu brauchen. Wer um Hilfe bittet und sie annimmt, muss zuerst seine eigene Unfähigkeit und Ohnmacht erkennen, eingestehen und auch ertragen können. Und so „mancher ertrinkt lieber, als dass er um Hilfe ruft“, erkannte schon Wilhelm Busch klug.

Hilfe annehmen: Die Gefahr im Job

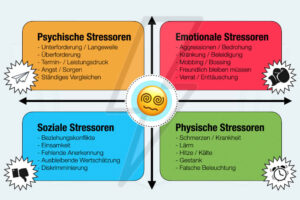

Im Job ist das Um-Hilfe-Bitten nicht ungefährlich: Wer seinen Posten gerade erst angetreten hat, darf noch ungeniert um Rat und Tat bitten. Er oder sie kann es ja noch nicht (besser) wissen. Wird dieser Zustand jedoch chronisch, nährt das zurecht Zweifel an der Kompetenz. Von einer Führungskraft erwarten die Leute erst recht, dass sie weiß, was zu tun ist – und Rat vorzugsweise spendet und nicht erbittet.

Aber stimmt das?

Gerade dieses Klischee hat in den vergangenen Jahren dazu geführt, dass viele Manager lieber reden, statt zuzuhören. Sie treffen ratlose Entscheidungen und verbergen dabei so gut es geht die eigene Unsicherheit hinter einer Fassade aus Überzeugungskraft und Stolz.

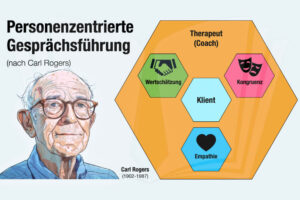

Der falsche Gedanke dahinter: Den eigenen Vorgesetzten um Hilfe zu bitten, könnte das Image zerstören. Die Mitarbeiter zu Rate zu ziehen, könnte deren Respekt kosten. Also wird lieber auf eigene Faust analysiert, organisiert und exekutiert und allenfalls heimlich ein Coach konsultiert…

Nicht jeder Helfer meint es gut mit uns

Hinzu kommt: Nicht jeder Hilfeleistung tut gut oder ist gut gemeint. Manche Menschen besitzen ein ausgeprägtes Helfersyndrom: Sie raten und retten gerne und überall – zuweilen auch dort, wo es nicht willkommen oder notwendig ist.

Am anderen Ende der Skala stehen jene, die nur helfen wollen, weil es sich für sie lohnt. Entweder leisten sie Vorschub, um sich damit über den Empfänger zu erheben oder weil sie sich für den Gefallen ein lohnendes Gegengeschäft erhoffen (siehe: Gefälligkeitsfalle). „Die Menschen helfen lieber dem, der ihrer Hilfe nicht bedarf, als dem, welchem sie nötig ist“, schrieb Friedrich Hebbel. Solche Leute sind entweder Opportunisten oder fiese Egomanen, die versuchen, subtil ihre Profilneurose an Ihnen zu therapieren. Mit beiden Helfern ist einem wenig geholfen.

Sollte ich Hilfe annehmen?

Wer nie Hilfe annimmt, bleibt ein törichter Narr. Auch wenn darin eine Gefahr steckt: Wir alle brauchen irgendwann mal Hilfe. Sie aus falschem Stolz auszuschlagen, kann den Erfolg kosten. Überdies knüpfen gegenseitige Hilfeleistungen feste zwischenmenschlich Bande. Es gehört zur Persönlichkeitsentwicklung und emotionalen Reife dazu, mit seinen eigenen Schwächen professionell umzugehen.

Außerdem ist es schlicht Blödsinn, dass wer um Hilfe bittet, weniger respektiert wird. Das Gegenteil ist der Fall – was der sogenannte Benjamin-Franklin-Effekt beweist: Wer andere um einen Gefallen (oder Hilfe) bittet, wird dadurch selbst sympathischer.

Hilfe leisten: 3 Wege wirklich zu helfen

-

Seien Sie da

Der beste Weg, einem Kollegen oder Freund zu helfen, ist der einfachste: Sorgen Sie dafür, dass sich der Betreffende nicht allein gelassen fühlt. Hören Sie zu, spendieren Sie einen Kaffee, gehen Sie zusammen essen. Und sagen Sie – beiläufig – was Sie an dem Kollegen schätzen. Nur eines dürfen Sie auf gar keinen Fall: ungefragte Ratschläge verteilen, belehren, beurteilen, kritisieren.

-

Reden Sie nichts klein

„Ach, das wird schon wieder!“, „Morgen ist die Welt wieder in Ordnung.“, „Sei nicht so dünnhäutig…“ – Kommentare wie diese streuen nur Salz in die Wunde. Sie sind verletzend, weil sie die wahren Gefühle und Sorgen des Betroffenen ignorieren und stattdessen nur die eigene Perspektive transportieren. Stellen Sie lieber Fragen und zeigen Sie Verständnis.

-

Haben Sie Geduld

Manche denken, wenn man sich um den betreffenden Kollegen kümmert, müsse der sich doch bitte bald wieder einkriegen. Fatal! Das erzeugt nur zusätzlichen Druck, den der oder die andere spürt. Dahinter steckt der unterschwellige Vorwurf: „Du bist so nicht ok.“ Besser: Lassen Sie dem anderen die Zeit, die er oder sie braucht. Und puffern Sie jeden Druck ab – das hilft wirklich.

Was andere dazu gelesen haben

- Unterstützung: Nehmen Sie Hilfe an!

- Versagensangst: Ursachen, Symptome, Hilfe

- Coaching: Was es kann, wer es nicht kann