Definition: Was ist Risikobereitschaft?

Risikobereitschaft ist der Wille, sich selbst einer Gefahr und Unsicherheit auszusetzen, um ein Ziel zu erreichen, Vorhaben umzusetzen oder Träume zu verwirklichen. Das klingt dramatischer, als es ist. Schließlich setzen Sie nicht Leib und Leben aufs Spiel, sondern gehen das Risiko ein, einen Fehler zu machen oder mit Ihren Plänen zu scheitern. Sie müssen über Ihren Schatten springen und etwas wagen, auch wenn Sie das Ergebnis nicht zu 100 Prozent abschätzen können.

Was oft falsch verstanden wird: Risikobereitschaft bedeutet nicht, sich kopfüber und unüberlegt in jedes Abenteuer und jedes Wagnis zu stürzen. Es geht darum, mögliche Nachteile und Auswirkungen zu erkennen, kalkulierte Risiken einzugehen und sich einer Sache mit Sinn und Verstand zu nähern, bevor der Schritt gemacht wird.

Doppelmoral der Risikobereitschaft

Bei Risikobereitschaft wird mit zweierlei Maß gemessen. Zum einen lieben wir Menschen, die Risiken eingehen und dadurch Großes erreichen. Das gesamte Ersparte in eine Idee investieren, einen völligen Neuanfang machen, ein One-Way-Ticket kaufen und nun ein glückliches Leben führen, den Sprung ins kalte Wasser wagen – und dann erfolgreich sein. Solche Geschichten sorgen für Inspiration und Begeisterung.

Das gilt aber nur unter einer Bedingung: Die Risikobereitschaft geht gut aus! In allen anderen Fällen wird sie verteufelt. Wie kann man nur so blöd sein? Wer kommt denn auf so eine dumme Idee? War doch klar, dass das schiefgehen muss… Dann wird der Mut als Leichtsinnigkeit oder Überheblichkeit gewertet.

Risikobereitschaft Synonyme

Die häufigsten Synonyme zur Risikobereitschaft sind Waghalsigkeit und Wagemut. Allerdings treffen diese den Kern nur bedingt, weil sie eher auf unüberlegtes Handeln hindeuten. Treffender ist deshalb der klassische Mut, der eine mögliche Gefahr sieht, sich aber trotzdem dafür entscheidet, das Risiko einzugehen und sich der eigenen Angst zu stellen.

Risikobereitschaft: Warum mangelt es oft daran?

Das Ausmaß der Risikobereitschaft hängt vor allem von der Persönlichkeit ab. Manche Menschen trauen sich fast alles, die Mehrheit ist eher zaghaft und bevorzugt sichere Alternativen. Der einfache Grund: Es ist ein wichtiger und tief verankerter Schutzmechanismus. Durch unsere Vorsicht vermeiden wir Schaden für die Gesundheit, aber auch für unseren Besitzt oder den eigenen Ruf.

Gleich mehrere weitere Faktoren sorgen zusätzlich dafür, dass es in kritischen Situationen an Risikobereitschaft mangelt:

- Negative Konsequenzen werden überschätzt

Ein Risiko trübt das Urteilsvermögen. Wir denken nicht mehr rational, sondern konzentrieren uns auf die möglichen negativen Folgen. Im Kopf entsteht sofort ein Worst-Case-Szenario und wir überzeugen uns selbst immer weiter davon, dass dieses genauso eintreten wird. - Ungewissheit sorgt für Angst

Je ungewisser der Ausgang einer Situation, desto größer die Angst. Wir wollen selbst in der Hand haben, was passiert und das Ergebnis möglichst genau bestimmen können. Ist das nicht möglich, lähmt die Angst vor Veränderung. - Fehler und Versagen sind ein Tabuthema

Wir leben in einer Leistungsgesellschaft, in der Versagen und Niederlagen verpönt sind. Es zählen nur Erfolge, Leistungen und Errungenschaften. Wer ein Risiko eingeht, setzt sich damit der Gefahr aus, seinen Status zu verlieren und als Verlierer abgestempelt zu werden.

Wann ist die Risikobereitschaft am größten?

Auch wenn sie oft fehlt, so ist die Risikobereitschaft nicht in Stein gemeißelt. Sie durchläuft Höhen und Tiefen – abhängig von der individuellen Situation und der Lebensphase. In der Jugend wagen die meisten Menschen mehr. Es gibt nichts zu verlieren und Rückschläge sind nur wichtige Erfahrungen. Es werden Abenteuer erlebt und Neues ausprobiert. Schließlich gibt es in diesem Alter auch wenige Verpflichtungen.

Entsprechend nimmt die Risikobereitschaft ab, wenn eine Familie gegründet wird. Unnötige Risiken haben hier keinen Platz mehr. Mit steigendem Alter werden die Menschen deshalb risikoaverser. Allerdings gibt es auch hier Ausnahmen. Wenn es um etwas wirklich Wichtiges geht, ist man in jedem Alter bereit, alles dafür zu riskieren.

Gute Gründe für mehr Risikobereitschaft

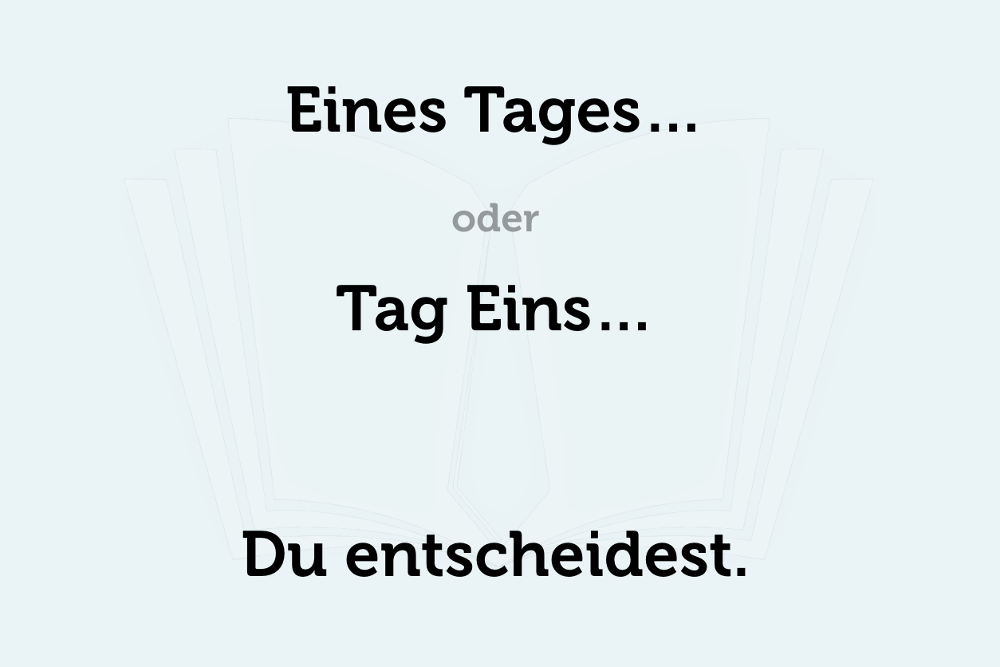

Es ist traurig, dass Risikobereitschaft fast schon eine vorangegangene Entschuldigung erfordert. „Ich weiß, es ist mit einem gewissen Risiko verbunden, aber…“ Eine Rechtfertigung, bevor überhaupt etwas getan wurde. Stattdessen sollte es Ermutigung und Zuspruch, wenn sich jemand etwas traut. Denn eine erhöhte Risikobereitschaft hat einige Vorteile:

- Sie nutzen Ihre Chancen

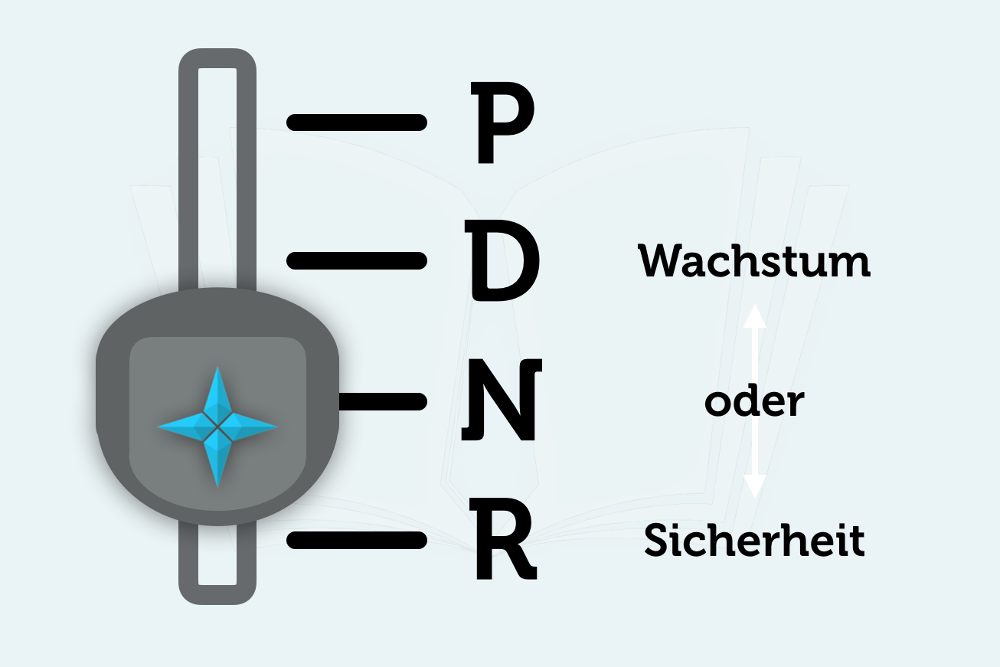

Jede Möglichkeit ist mit einem gewissen Risiko verbunden. Die perfekte Gelegenheit, die nur Vorteile bringt und keine Schattenseiten hat, gibt es nicht. Wer auf eine Garantie wartet, lässt jede Chance vorbeiziehen. Nur wenn Sie bereit sind, Risiken einzugehen, können Sie etwas erreichen und die Chancen nutzen, die sich ergeben. Wer das nicht kann, tritt über Jahre hinweg auf der Stelle. - Sie entwickeln sich weiter

In der Komfortzone gibt es kein Risiko, aber auch kein persönliches Wachstum. Sie wollen sich entwickeln, Ihren Charakter stärken und über sich hinauswachsen? Dann müssen Sie risikobereit sein und das gemütliche Umfeld verlassen. - Sie können sich selbst verwirklichen

Wie wollen Sie Ihre Träume verwirklichen, wenn Sie nichts wagen? Selbstverwirklichung entsteht nicht ohne Risiko. Ein eigenes Unternehmen aufbauen, in ein fremdes Land auswandern, eine Weltreise mit dem Rucksack machen… Egal, was Sie vom Leben wollen: Sie dürfen das Risiko nicht scheuen, wenn Sie es erreichen wollen. - Sie verbessern Ihre Einstellung

Durch Risikobereitschaft erkennen Sie: Es geht viel seltener schief, als Sie befürchten – und selbst wenn Sie scheitern, ist es kein Weltuntergang. Je häufiger Sie sich etwas trauen, desto leichter wird es Ihnen in Zukunft fallen.

Risikobereitschaft steigern: Mit diesen Tipps

Wer wagt, gewinnt. Das ist leichter gesagt, als getan. Mit einem Risiko vor Augen verlässt die meisten der Mut. Damit Sie sich beim nächsten Mal überwinden und mehr riskieren, haben wir drei Tipps für mehr Risikobereitschaft:

Üben Sie sich in Realismus

Risiken lassen sich nur schwer einschätzen, doch das ist auch gar nicht immer nötig. Mehr Risikobereitschaft gelingt bereits, wenn Sie realistisch an eine Sache herangehen. Die meisten werden bei negativen Konsequenzen zum Pessimisten und gehen nur vom Schlimmsten aus. Doch die Folgen sind selten so gravierend, wie anfangs vermutet. Malen Sie nicht alles schwarz, sondern bleiben Sie bei der Einschätzung realistisch.

Es kann auch helfen, mögliche Abläufe detailliert durchzugehen. Was passiert wirklich, wenn etwas schiefgeht? Hier erkennen Sie bereits, dass es gar keinen Grund zur Panik gibt und dass der mögliche Nutzen das Risiko aufwiegt.

Legen Sie die Angst vor Fehlern ab

Fehler sind immer unangenehm, besonders wenn diese von anderen bemerkt werden. Sie sind aber auch menschlich und keine Schande. Fehler sind kein Zeichen von Schwäche, sondern das Symbol, dass Sie mutig waren und etwas riskiert haben. Wenn Sie Ihre Angst vor Fehlern oder Rückschlägen überwinden, steigt automatisch Ihre Risikobereitschaft.

Die besten Mittel sind ein großes Selbstbewusstsein und ein starker Rückhalt durch Familie und Freunde. Selbstbewusste Menschen wissen, dass sie auch mit Niederlagen umgehen können und wer nach dem Scheitern im Umfeld aufgefangen wird, braucht davor weniger Angst zu haben.

Machen Sie sich einen Plan

Viele trauen sich nicht, weil sie nicht wissen, wie es weitergehen soll, wenn das Risiko wirklich eintritt. Das Vorhaben ist gescheitert, ein Traum geplatzt, vielleicht hat man sogar Geld verloren – und jetzt? Ein lähmender Gedanke, der in die Arme der sicheren Alternative treibt.

Mit einem konkreten Plan entwickeln Sie mehr Risikobereitschaft. Überlegen Sie sich im Vorfeld möglichst genau: Was machen Sie, wenn alles schiefgegangen ist? So finden Sie selbst im Risiko eine gewisse Sicherheit, weil es einen vorgeschriebenen Weg gibt. Dieser gibt Orientierung und schafft ein Gefühl der Sicherheit.

Risikobereitschaft kommt bei unvermeidbaren Verlusten

Was auch die Risikobereitschaft weckt: Situationen, in denen ein Verlust scheinbar unausweichlich ist. Schon 1982 veröffentlichten die Psychologen Daniel Kahneman, Paul Slovic und Amos Tversky in ihrem Werk die These, dass Menschen keine Angst vor Risiken, sondern vor möglichen Verlusten haben.

Ein wichtiger Unterschied! Denken sie sich an einen Pokerspieler, der lange zurückhaltend spielt, aber durch schlechte Karten viel Geld verliert. Ab einem gewissen Punkt entwickelt er viel größerer Risikobereitschaft und setzt auch bei schlechteren Karten sein restliches Geld, um den Verlust doch noch abzuwenden. Die Erklärung der Psychologen: Die meisten Menschen vermeiden Risiken, wenn sie Gewinne erzielen wollen, aber gehen große Risiken ein, um drohende Verluste zu vermeiden.

Das können Sie auch bei sich selbst beobachten. Je schwieriger und aussichtsloser die Situation, desto leichter fällt es, alles auf eine Karte zu setzen. Sie wollen das Ruder doch noch herumreißen und ein Fiasko verhindern. Was anfangs als viel zu riskant schien, ist plötzlich eine gute Option.

Risikobereitschaft in der Bewerbung

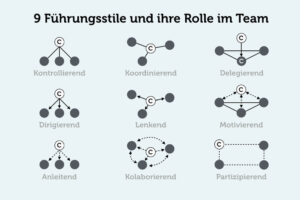

Als Eigenschaft kann Risikobereitschaft auch ein Argument in der Bewerbung sein. Ob sie wirklich ein Pluspunkt ist, kommt aber auf die genaue Position an. Für Führungskräfte kann sie ein großer Vorteil oder sogar eine Voraussetzung für den Job sein. Hier müssen wichtige und wegweisende Entscheidungen getroffen werden und auch der Umgang mit Veränderungen in der Branche erfordert die Bereitschaft, Risiken einzugehen, um erfolgreich zu bleiben.

Für Angestellte kommt es auf die Aufgaben ab. Nicht jede Tätigkeit erfordert Risikobereitschaft – wenn Sie jeden Tag im Büro dieselben Aufgaben erledigen, müssen Sie sich nicht allzuviel trauen. Hier sind Zuverlässigkeit, Engagement und Verantwortungsbewusstsein die wichtigeren Soft Skills.

Was andere Leser dazu gelesen haben

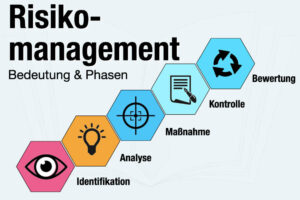

- Risikomanagement: Definition, Ablauf, Tipps

- STEP-Analyse: Chancen und Risiken erkennen

- Versagensangst: Ursachen, Symptome, Hilfe

- Angst im Job: Wie Sie diese überwinden

- Widerstände überwinden: Tipps und Tricks