Definition: Was ist eine Selbstlüge?

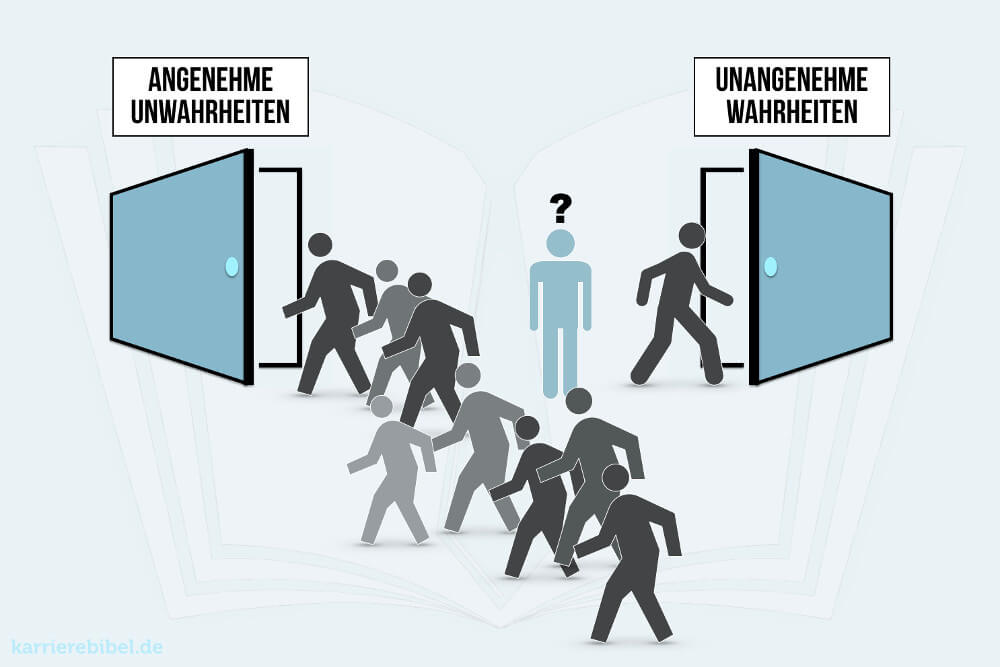

Eine Selbstlüge sind Unwahrheiten, die wir uns selbst einreden oder vormachen – und dabei auch noch glauben. Dahinter steht die Fähigkeit, sich selbst zu betrügen, Fakten zu ignorieren (oder zu verdrehen) und die eigene Wahrnehmung so zu täuschen, dass man überzeugt ist, die Wahrheit zu sagen oder zu denken.

Während wir andere oft bewusst anlügen, merken die meisten Menschen gar nicht, wenn sie sich eine Selbstlüge auftischen. Entsprechend verbreitet sind Aussagen wie „Ich bin immer ehrlich zu mir selbst…“ Die Wahrheit ist: Sind Sie nicht. Die fehlende Erkenntnis ist gleichzeitig auch ein großes Problem der Selbstlügen. Denn wer nicht merkt, dass er sich belügt, schafft sich eine Realität, wie sie ihm passt – die aber leider nichts mit der Wirklichkeit zu tun hat.

Beispiele für Selbstlügen

Wie eine Selbstlüge aussehen kann? Das ist sehr unterschiedlich und hängt von der konkreten Situation ab. Hier einige Beispiele für Selbstlügen:

- „Ich habe einen guten Job gemacht.“

Bei den eigenen Fähigkeiten und Leistungen lassen wir oft keine andere Meinung zu. Wir sind überzeugt, einen guten Job zu machen. Wenn ein Projekt dann doch schiefgeht, muss es eindeutig an etwas anderem gelegen haben – die Wahrheit ist aber vielleicht, dass Sie Fehler gemacht haben und gescheitert sind. - „Das war nicht meine Schuld.“

Eine häufige Selbstlüge, durch die Betroffene die Verantwortung von sich auf andere schieben wollen. - „Ich finde schnell wieder einen Job.“

Nach einer Kündigung redet man sich ein, dass der Jobwechsel sofort gelingt. Wie die Situation auf dem Arbeitsmarkt wirklich aussieht, spielt dabei keine Rolle. - „Ich bin schlauer als die anderen.“

Die große Mehrheit der Menschen hält sich für überdurchschnittlich intelligent. Selbst dann noch, wenn ein IQ-Test das Gegenteil bestätigt. Hier wird dann gleich das Testverfahren angezweifelt – alles, um die Selbstlüge zu erhalten.

Warum belügen wir uns selbst?

Selbstlügen passieren nicht ohne Grund. Es ist kein Zufall, dass Sie sich etwas vormachen, sondern hat mein einen konkreten Auslöser. Auch wenn es oft unbewusst abläuft, so haben Sie doch gute Gründe für eine Selbstlüge:

- Sie schützen sich selbst

Mit einer Selbstlüge können Sie sich vor einer unangenehmen oder schwer zu ertragenden Wahrheit schützen. Sie müssen sich selbst nichts eingestehen, sondern verdrehen die Wahrheit. - Sie erhalten Ihr Selbstwertgefühl

Es ist schwer, sich die eigenen Fehler einzugestehen. Das kratzt am Ego und kann das Selbstwertgefühl angreifen. Mit einer Selbstlüge erhalten Sie das positive Selbstbild und werden nicht mit Ihren Schwächen konfrontiert. - Sie schmälern Ihre Angst

Manche Situationen machen große Angst. Um besser damit umzugehen und nicht in Panik zu verfallen, belügen Sie sich selbst. Ein Beispiel sind Krankheiten und Diagnosen beim Arzt. - Sie rechtfertigen Ihr Verhalten

Durch eine Selbstlüge können Sie Ihr Verhalten vor sich selbst rechtfertigen. So können Sie sich beispielsweise ein schlechtes Gewissen ersparen, indem Sie sich einreden, dass Ihre Reaktion gar nicht so schlimm war.

Kognitive Dissonanz führt zur Selbstlüge

In solchen Situationen kommt es zum Selbstbetrug. Statt die eigene Einschätzung zu hinterfragen, belügen Sie sich selbst. Die anderen Autofahrer waren schuld, der Test stimmt nicht und der Chef hat sowieso keine Ahnung – schon ist der Widerspruch gelöst und alles passt wieder in Ihr Weltbild.

Vorteile: Kann eine Selbstlüge gut sein?

Die Gründe und Absichten mögen oft gut sein, doch sich selbst ständig zu belügen, scheint keine gute Idee zu sein. Aber ist es so einseitig? Nein, denn tatsächlich kann eine Selbstlüge einige Vorteile haben:

Motivation

Durch eine Selbstlüge können Sie große Motivation freisetzen. Einfaches Beispiel: Sie reden sich intensiv ein, einen 15-Kilometer-Lauf schaffen zu können. Je überzeugter Sie davon sind, desto größer die Wahrscheinlichkeit, dass Sie wirklich durchhalten. Die Auswirkungen auf die Motivation sieht auch Philosoph Albert Newen von der Ruhr-Universität Bochum.

Sein Beispiel: Ein Schüler, der schlecht in Mathe ist, redet sich ein, dass er eigentlich gut in dem Fach sei. Durch die Selbstlüge ist er viel motivierter, um sich intensiv auf die anstehende Klausur vorzubereiten. Die Wahrheit hingegen würde nur zu Frust und Demotivation führen.

Erfolg

Bei der Selbstlüge gilt das englische Sprichwort „fake it till you make it“. Wer sich selbst belügt und die eigenen Fähigkeiten dabei überschätzt, wirkt auf Kollegen und Chef trotzdem kompetenter. Das selbstbewusste Auftreten macht Eindruck und sorgt für mehr Erfolg. Eine Studie der Universitäten Exeter und Newcastle zeigte sogar: Mitarbeiter, sie sich selbst anlügen, werden häufiger befördert – weil sie eben auch andere täuschen.

Die These der Wissenschaftler: Es werden nicht immer die Mitarbeiter belohnt, die am meisten leisten, sondern am selbstbetrügerischsten sind. Es ist ein Vorteil, sich und andere glauben zu lassen, man sei besser, als man in Wahrheit ist.

Resilienz

Die Selbstlüge kann ein effektives Mittel zu mehr Resilienz sein. Nach Niederlagen, Rückschlägen oder Krisen können Sie einfach aufgeben. „Das war’s, keine Chance mehr…“ Die Realität kann in diesen Phasen sehr niederschmetternd sein. Sie können sich stattdessen einreden, dass es eben doch noch eine Chance gibt, wenn Sie nur kämpfen und weitermachen. Statt sich geschlagen zu geben, packen Sie die Probleme an und finden einen Weg aus dem Tief.

Aus der Selbstlüge entstehen die Kraft und der Mut, die Ihnen gerade fehlen.

Ziele

Manchmal muss man sich ein bisschen selbst belügen, um Ziele erreichen zu können. Viele Vorhaben scheitern an der Einstellung „Das kann ich niemals schaffen…“ – und zwar bevor überhaupt mit der Umsetzung begonnen wurde. Gehen Sie die Sache anders an und überzeugen Sie sich selbst „Ich kann absolut alles schaffen und jede Herausforderung meistern“.

Das stimmt zwar nicht, bringt Sie Ihrem Ziel aber trotzdem ein großes Stück näher. Denn jetzt legen Sie los, lösen Probleme, finden Wege und schaffen das, was Sie sich selbst nicht zugetraut haben.

Selbstlüge: Das sind die Gefahren

Die Selbstlüge ist weniger schlimm, als man anfangs glaubt, trotzdem hat sie natürlich einige Gefahren. Dieser Artikel ist somit keine Freikarte, um sich in Zukunft möglichst viel selbst zu belügen. Das Risiko zeigt sich schon in einem einfachen Beispiel: Sie können sich selbst immer wieder einreden, ein toller Mitarbeiter zu sein – wenn Sie ständig grobe Fehler machen, kommen trotzdem Abmahnungen oder irgendwann die Kündigung.

Besonders groß sind diese Nachteile der Selbstlüge:

- Keine Selbstreflexion

Jede Selbstlüge verhindert eine ehrliche und oft notwendige Selbstreflexion. Sie hinterfragen sich selbst, Ihre Denk- und Verhaltensweisen nicht, sondern reden sich alles schön. Persönliches Wachstum und Entwicklung sind unmöglich. - Keine Verantwortung

Wer sich bei jeder Gelegenheit selbst belügt, übernimmt niemals die Verantwortung für etwas. Die Schuld liegt immer bei den Umständen oder anderen Personen. Damit geben Sie aber auch die Kontrolle aus der Hand und überlassen es anderen, die Entscheidungen zu treffen. - Keine Veränderung

Eine große Gefahr: Wenn Sie sich selbst belügen, ändern Sie auch nichts an der Situation. Der Job macht unglücklich, aber Sie reden sich die Lage schön? Die Beziehung ist längst kaputt, aber Sie belügen sich weiter? Eine schlechte Gewohnheit wird zu einem ernsten Problem, aber Sie verdrehen die Wahrheit? Notwendige Veränderungen und Verbesserungen bleiben aus, wenn Sie sich unbequemen Wahrheiten nicht stellen können.

Was andere Leser dazu gelesen haben

- Selbstüberschätzung: Das Phänomen der Überflieger

- Selbstwahrnehmung: Wer bin ich?

- Selbsteinschätzung: Erkennen Sie Ihre Erfolge?

- Selbsterkenntnis: Wissen Sie, wer Sie wirklich sind?

- Selbstkritik: Die Kunst, sich konstruktiv zu kritisieren