Bedeutung: Was ist ein Gutmensch?

Gutmensch ist eine abwertende, ironische Bezeichnung für einzelne Personen oder Gruppen, die sich in hohem Maße politisch korrekt verhalten, sehr tolerant sind und sich stets für das (in ihren Augen) Gute einsetzen. Sie sind empathisch, sehen Probleme und sorgen sich um das Wohlergehen aller. Um das Zusammenleben zu verbessern, haben sie hohe Moralvorstellungen. Von anderen wird das Gutmenschentum oft als übertriebenes, unkritisches und vor allem nerviges Verhalten empfunden.

Gutmenschen vertreten klare Ansichten von dem, was richtig oder falsch ist. Sie treten für ihre Prinzipien ein und wollen (falls nötig) eine gesellschaftliche Veränderung erreichen. Dabei versuchen sie andere von ihren Standpunkten zu überzeugen – ein Mittel dazu sind Demonstrationen oder Kundgebungen.

Gutmenschen in der Politik

In der Politik wird der Begriff Gutmensch als verachtende Bezeichnung und Kampfbegriff genutzt. Verwendet wird er fast ausschließlich von Angehörigen der Parteien am rechten Rand des politischen Spektrums. Da das Wort gezielt eingesetzt wurde, um Toleranz, Hilfsbereitschaft und Humanismus zu diffamieren, wurde es bereits im Jahr 2015 zum Unwort des Jahres ernannt.

Gutmensch Synonym

Synonym zum Gutmensch können die Begriffe Weltverbesserer, politische Korrektheit, Moralprediger, Moralapostel, Biedermann, Tugendbold oder auch Sittenwächter genutzt werden. Im Kern geht es um moralische Vorstellungen und für die Gesellschaft positive Themen.

Gutmensch Gegenteil

Als Gegenteil gelten Begriffe wie Egoist, Bösewicht, Unmensch oder auch Schlechtmensch. Bei der Bedeutung kommt es aber auf den individuellen Standpunkt an. Wer Gutmenschen als negative Bezeichnung verwendet, sieht als Gegenteil keine solch negativen Wörter.

Kritik: Warum haben Gutmenschen es schwer?

Gutmenschen setzen sich für viele positive Zwecke und Themen ein. Leicht haben sie es trotzdem nicht. Nicht nur bei direkten Gegnern, sondern auch in anderen Teilen der Gesellschaft haben sie es oft schwer. Aber warum? Der wohl häufigste Grund: Ein Gutmensch hat hohe Moralvorstellungen und legt einen entsprechend hohen Maßstab an – nicht nur an sich selbst, sondern auch an das Verhalten anderer.

Gutmenschentum wirkt oft missionierend und moralisierend. Mitmenschen haben das Gefühl, ihnen werden fremde Wertvorstellungen aufgezwungen. Das führt eher zu einer Abwehr- und Verteidigungshaltung, als zu Unterstützung. Hinzu kommt: Gutmenschen sind dogmatisch und beanspruchen die absolute Wahrheit für sich. Sie präsentieren das eigene Weltbild und die eigenen moralischen Ideen als einzig richtige.

Nicht jeder Gutmensch ist wirklich gut

Nicht immer ist die Antipathie gegen Gutmenschen unbegründet. Manche sonnen sich regelrecht in der eigenen Überlegenheit. Ihnen geht es weniger um die Sache, sondern nur um den eigenen Wert. Sie wollen sich besser fühlen und über andere erheben. Motto: Wie kann man nur so schlecht und dumm sein… Diese Art der Gutmenschen zeigt gerne mit dem moralischen Zeigefinger von oben herab.

Sie entwickeln eine Arroganz des eigenen Gutseins. Dabei suchen sie gezielt den Konflikt, um ihre Rolle auszukosten. Je mehr die anderen sich aufregen und auf das Gegenteil pochen, desto überlegener fühlen sie sich.

Psychologie: Warum verteufeln wir die Guten?

Aus Sicht der Psychologie steckt aber noch mehr hinter der Ablehnung von Gutmenschen. So sagt beispielsweise Psychologie-Professor Pat Barclay: „Die meiste Zeit mögen wir die Helfer, die Guten. Wir mögen es, wenn die bösen Jungs ihre Strafe bekommen, und wenn die, die nicht mithelfen, bestraft werden. Aber manchmal sind es auch die Helfer, die bestraft werden. Die Leute hassen die wirklich Guten.“

Der Grund dahinter: Gute Menschen zwingen alle anderen Menschen zu einem Vergleich und zur Selbstreflexion. Dabei bleiben letztlich nur zwei Optionen:

- Man kann die eigenen Bemühungen verstärken, sich den Guten anschließen und ebenfalls moralisch und stets zum Wohle der Gesellschaft handeln.

- Oder man stößt die Tugendhaften vom Sockel, bringt sie in Verruf oder unterstellt eigensinnige Motive.

Wenig überraschend, dass viele den zweiten, einfacheren Weg gehen. Häufiger Tenor dabei: Die wollen doch andere nur belehren und sich selbst in den Mittelpunkt rücken. Es kommt zu Angriffen, Beleidigungen, Abwertungen und Lästereien – unabhängig davon, wie viel diese Menschen helfen oder leisten.

Das Prinzip betrifft alle „Guten“

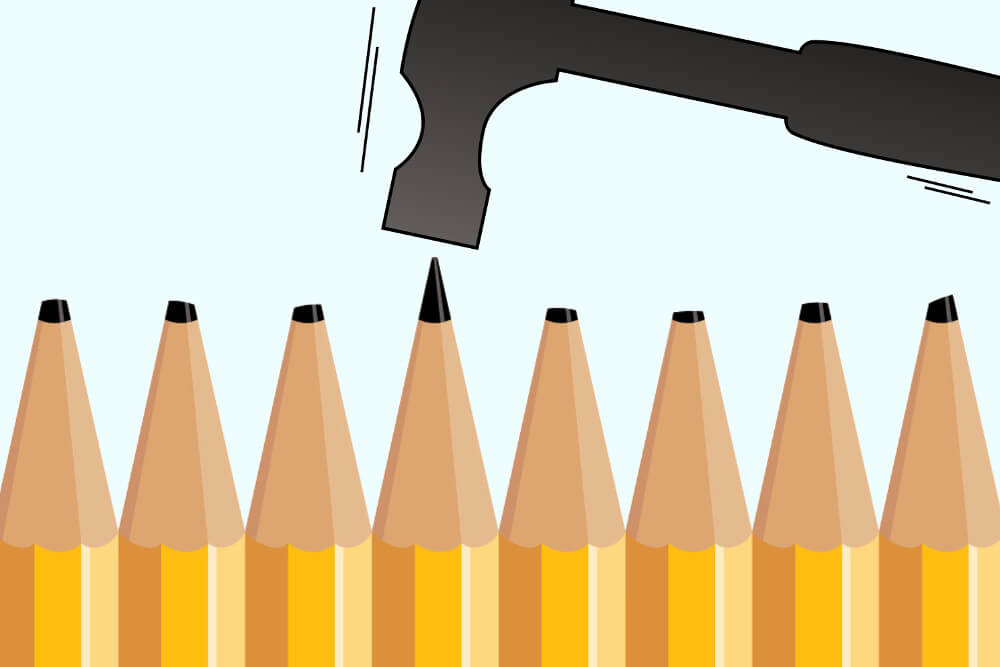

Dieses Schicksal ereilt nicht nur Gutmenschen im gesellschaftlichen Sinne, sondern die „Guten“ in allen Bereichen. Beispiel im Job: Leistungsträger haben es nicht leicht, weil sie andere Kollegen schlecht aussehen lassen. Und in Mannschaftssportarten werden die besten Spieler schnell von den anderen als Einzelgänger mit Starallüren abgestempelt.

Man verteidigt den eigenen Status als Gleichwertigen, indem andere zu Fall gebracht werden. Statt selbst besser zu werden – was Zeit und Anstrengung erfordert – werden andere schlechtgeredet, um diese auf dem eigenen Level zu halten.

Do-gooder Derogation funktioniert

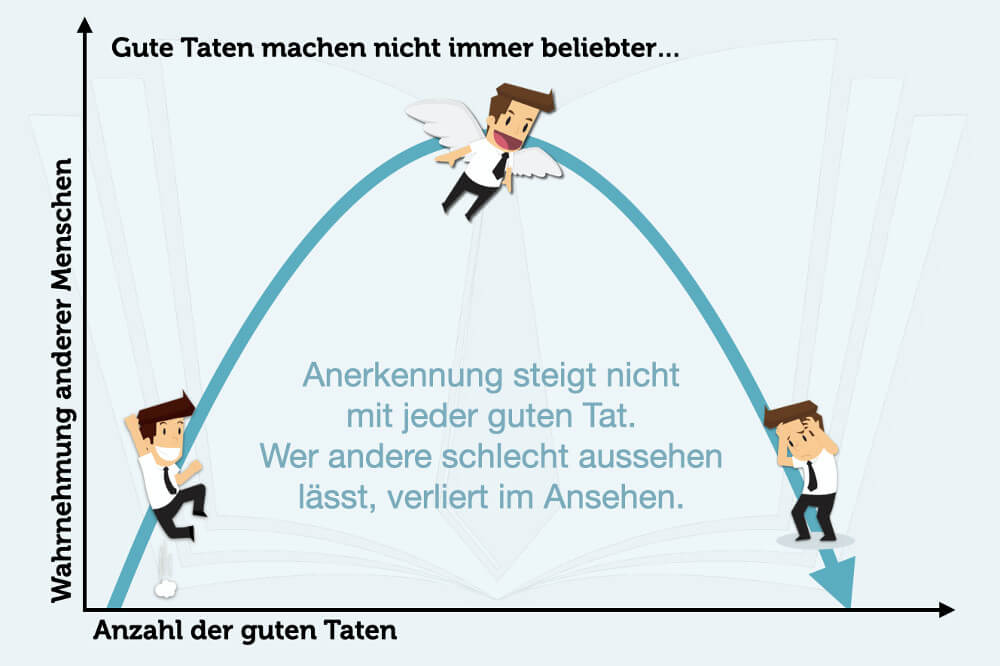

Die spannende, aber traurige Erkenntnis: Diese Strategie funktioniert tatsächlich. Im Englischen wird das Phänomen auch als Do-gooder derogation bezeichnet. Der Effekt: Ein moralisch motiviertes (gutes!) Verhalten, führt dazu, dass Menschen von anderen negativer und schlechter wahrgenommen werden. Die Auswirkungen vom „Hass auf die Guten“ sind sogar wissenschaftlich belegt.

Teilnehmer in einem „Wirtschaftsspiel“ hatten drei Optionen: Geld für ein öffentliches Gut spenden, das Geld für sich behalten oder andere durch eine Zahlung bestrafen. In der zweiten Runde wurde ein Beobachter eingeführt, der alle Aktionen sehen und aus den Teilnehmern einen Partner für eine attraktive Zusatzaufgabe aussuchen sollte. Jeder war nun spendabler und kooperativer – wer aber bereits vorher besonders hilfsbereit war und viel spendete, bekam plötzlich fünfmal mehr Bestrafungen.

Mit Erfolg! Neutrale Beobachter ließen sich von den zahlreichen Bestrafungen in ihrer Wahl beeinflussen. Die eigentlich Guten sahen plötzlich ganz schlecht aus.

Sind Gutmenschen positiv?

Bei so viel Gegenwind stellt sich die Frage: Sind Gutmenschen wirklich positiv – oder können sie ohnehin nichts erreichen? Die klare Antwort: Es braucht Gutmenschen, genau aus dem Grund, aus dem sie konfrontiert werden: Sie zwingen andere zur Selbstreflexion, legen den Finger in die Wunde und regen so auch zur Veränderung an. Für eine Gesellschaft ist der Gutmensch wichtig – auch wenn sie sich selbst damit zum Teil sogar selbst schaden.

Aber auch das macht das Gutmenschentum aus: Echte Weltverbesserer lassen sich nicht beirren. Sie haben ein Ziel und lassen sich nicht davon abbringen. Um Verbesserungen zu erreichen, ertragen sie auch Kritik und Anfeindungen. Sie finden sich nicht ab, sondern werden aktiv. Oder wie es Edmund Burke sagte:

Für den Triumph des Bösen reicht es, wenn die Guten nichts tun!

3 Tipps für Gutmenschen

Als Gutmensch setzen Sie sich für wichtige Werte und moralische Normen ein. Ein wichtiges Vorhaben, das nicht immer leicht ist. Diese drei Tipps können helfen:

- Rechnen Sie mit Ablehnung

Egal, wofür Sie sich einsetzen: Es wird Kritik und Ablehnung geben. Lassen Sie sich davon nicht unterkriegen, wenn Sie von Ihrer guten Sache überzeugt sind. - Treten Sie weniger missionierend auf

Was viele Menschen am meisten nervt, ist das missionierende und belehrende Auftreten. Verzichten Sie auf Botschaften im Sinne von „Alle anderen machen es falsch, nur wir wissen, wie es richtig geht…“ - Gehen Sie in den Dialog

In einem echten Dialog können Sie Argumente austauschen, auf die Gegenposition eingehen und Ihre Sicht der Dinge erklären. Das ist vielversprechender, als nur im Monolog von den eigenen Moralvorstellungen zu erzählen.

Was andere dazu gelesen haben

- Moral Hazard: Moral und Ethik im Job

- Moralischer Kompass: 5 wegweisende Fragen

- Reziprozitäts-Effekt: Wie du mir, so ich dir