Definition: Was ist eine Meinungsverschiedenheit?

Eine Meinungsverschiedenheit (Englisch: disagreement) bezeichnet unterschiedliche bis gegensätzliche Meinungen oder Einschätzungen bei den Teilnehmern einer Diskussion oder Debatte. Meinungsverschiedenheiten führen in der Regel zu heftigen Auseinandersetzungen mit hitzigen Wortwechseln, harten Wortgefechten oder gar Streit.

Meinungsunterschiede können schlicht auf einem Missverständnis basieren. Hinter dem Auffassungsunterschied können aber ebenso divergente Werte oder Überzeugungen stecken. Diese sind meist unvereinbar und die Meinungsverschiedenheit kann zu einem ausgewachsenen Konflikt oder gar Feinseligkeit eskalieren.

Meinungsverschiedenheit Synonyme

Wird im Kreuzworträtsel nach einem anderen Begriff für „Meinungsverschiedenheit“ gesucht, geht es häufig um die Synonyme: Zank, Händel, Zwist, Streit, Differenzen, Dissens, Kontroverse, Konfrontation oder Rechthaberei.

Beispiele für Meinungsverschiedenheiten

Meinungsverschiedenheiten begegnen uns überall im Leben: In der Beziehung und Partnerschaft genauso wie im Job unter Kollegen oder in der Politik. Dabei werden vor allem zwei Formen unterschieden:

-

Harmlose Meinungsverschiedenheit

Die harmlose Variante bezieht sich meist auf spontane Ideen oder situative Meinungen. Zum Beispiel bei der Frage, wohin ein Paar im nächsten Urlaub reisen will oder ob Schokolade besser schmeckt als Chips.

-

Konfliktträchtige Meinungsverschiedenheit

Anders, wenn es bei den Meinungen um Grundsatzfragen oder relevante und schwerwiegende Entscheidungen für die Zukunft geht. Zum Beispiel um die richtige Kindererziehung, die perfekte Jobwahl oder welche Partei das Land regieren sollte. Solche Meinungsverschiedenheiten sind Sprengstoff.

Wann wird eine Meinungsverschiedenheit zum Konflikt?

Bei einer Meinungsverschiedenheit geht es zunächst noch um „richtig“ oder „falsch“, „gut“ oder schlecht“; bei einem Konflikt geht es dagegen schnell nur noch um Sieg oder Niederlage. Der Meinungsaustausch eskaliert. Teils haben beide Parteien längst die Sachebene verlassen, werden rhetorisch oder polemisch. Auf staatlicher Ebene kann es sogar zum Krieg kommen.

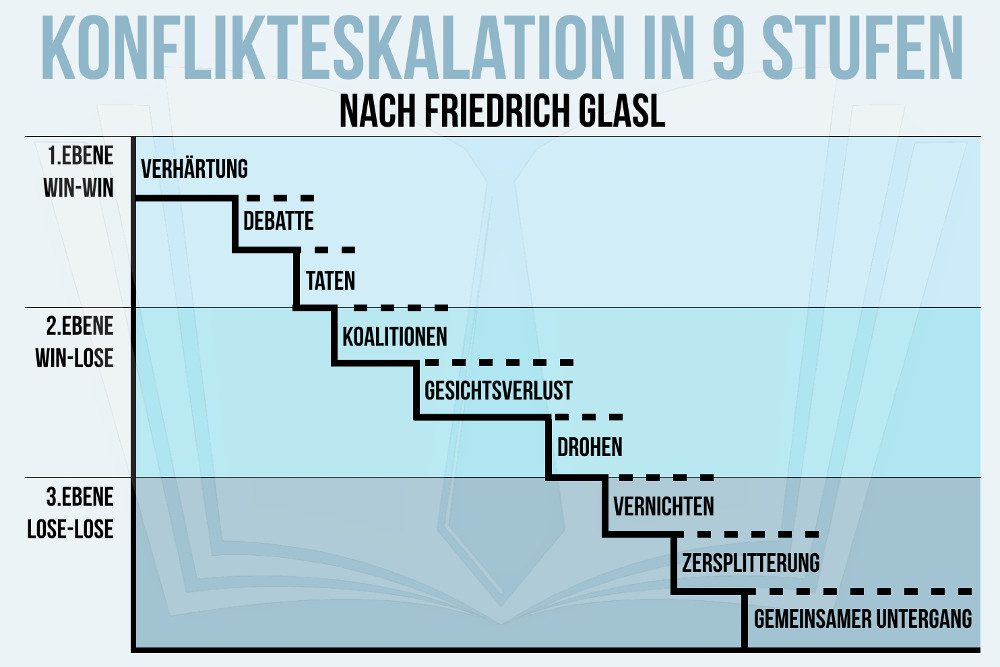

Warum passiert das? Laut dem österreichischen Konflikt- und Kommunikationsforscher, Friedrich Glasl, erfolgt eine Konflikteskalation stets in 3 typischen Phasen bzw. 9 Stufen:

- Auf der ersten Ebene (Stufe 1-3) ist der Konflikt noch positiv zu lösen. Beide Konfliktparteien können ein gemeinsames Win-Win-Ergebnis erzielen, von dem beide Seiten profitieren.

- Auf der zweiten Ebene (Stufe 4-6) gewinnt eine der beiden Parteien die Oberhand, die andere verliert. Dadurch entsteht eine Win-Lose-Situation und der Konflikt eskaliert.

- Auf der letzten Ebene (Stufe 7-9) ist eine Konfliktlösung kaum noch möglich – alle verlieren und es bleibt eine Lose-Lose-Situation übrig.

Angestachelt wird diese Abwärtsspirale vor allem durch persönliche Angriffe, unsachliche Totschlagargumente, Verallgemeinerungen und typische Killerphrasen.

Jeder merkt: Es geht nicht mehr um Gedankenaustausch oder Meinungsbildung sondern allein um Recht haben und behalten, Besserwisserei und die geistige Beweglichkeit einer Betonschwelle (siehe: Betonkopf).

Konfliktvermeidung ist keine Lösung

Nicht wenige Menschen gehen Meinungsverschiedenheiten aus dem Weg – aus Konfliktscheue oder einem starken Harmoniebedürfnis heraus. Gefährlich! Wer schweigt, kann zum Mitläufer oder gar Mittäter werden. Zugleich verraten manche dabei ihre Werte oder Überzeugungen. Oft ist es besser, mutig zu seiner Meinung zu stehen, Rückgrat zu beweisen und sein Durchsetzungsvermögen zu trainieren.

Gleich zur Jobbörse

Wie kann ich eine Meinungsverschiedenheit lösen?

Um einen Konflikt oder Streit zu schlichten, sollten Sie sich zunächst fragen, ob die unterschiedlichen Meinungen nicht auch nebeneinander existieren können. Eine absolute Wahrheit gibt es nur selten. Und oft ist der Widerspruch kleiner als der mögliche Konsens. Den müssen Sie nur noch gemeinsam finden.

Ansonsten lässt sich eine Meinungsverschiedenheit lösen, indem Sie folgende Schritte (teils aus der sog. gewaltfreien Kommunikation (GFK) nach Marshall B. Rosenberg) befolgen:

-

Akzeptieren Sie andere Meinungen

Unterschiedliche Meinungen zu haben, ist völlig normal. Eine Demokratie lebt sogar davon. Entscheidend ist, dass Sie zunächst akzeptieren und respektieren, dass andere Menschen andere Meinungen haben dürfen.

-

Seien Sie offen für Argumente

Sie haben zwar schon eine Meinung. Die muss aber nicht richtig sein. Bleiben Sie daher zunächst offen: Hören Sie aufmerksam zu, lassen Sie andere Argumente zu und prüfen Sie diese selbstkritisch.

-

Kontrollieren Sie Ihre Emotionen

Wenn sie erkennen, dass sie sich geirrt haben oder dass andere Argumente stichhaltiger sind, erleben viele Menschen eine sog. kognitive Dissonanz: Selbstbild und Fremdbild stimmen nicht mehr überein („Ich bin doch nicht richtig!“). Das ärgert viele. Wer jetzt nicht seine Gefühle reflektiert und kontrolliert, wird unsachlich.

-

Bleiben Sie sachlich und fair

Einige Menschen gehen sofort in die Flucht nach vorn, wenn sie merken, dass Ihre Meinung nicht haltbar ist, werden persönlich und beweisen damit nur, dass ihnen gerade die Argumente ausgegangen sind. Es ist keine Schande, einen Irrtum zuzugeben – trotzdem stur zu bleiben schon.

-

Finden Sie Gemeinsamkeiten

Selbst bei komplett gegensätzlichen Ansichten gibt es häufig noch Punkte, auf die sich beide Seiten verständigen und einigen können. Finden Sie diese Gemeinsamkeiten und bauen Sie so eine Brücke, um – trotz Meinungsverschiedenheit – doch noch zusammenzukommen.

Der letzte Ausweg ist immer, freundlich (!) festzustellen, dass man keiner gemeinsamen Meinung ist (Englisch: „Let’s agree to disagree“).

Was andere dazu gelesen haben