Was sind Denkschubladen?

Denkschubladen (engl. unconscious biases) sind vorgefertigte Kategorien, starre Vorstellungen Vorurteile und Stereotype, nach denen wir Menschen und Situationen beurteilen. Diese erleichtern zwar unsere Wahrnehmung und Einschätzung. Die Gefahr ist jedoch, dass wir Menschen anhand dieser Verallgemeinerungen und einzelner Merkmale vorschnell in eine Schublade stecken und uns ein Fehlurteil bilden (siehe Horn-Effekt).

Häufige Synonyme für Denkschubladen sind: Schubladendenken, Klischees, Denkschablone, Beschränktheit, Borniertheit, Engstirnigkeit oder Ignoranz.

Merkmale für Denkschubladen

Denkschubladen beziehen sich meist auf ein bestimmtes Merkmal einer Person, Gruppe oder Situation. Die Sozialpsychologin Juliane Degner von der Universität Hamburg sagt: „Die wenigsten Stereotype basieren auf individuellen Erfahrungen.“ Vielmehr verallgemeinern wir die zugeschriebenen Eigenschaften – etwa aufgrund von:

Denkschubladen Beispiele

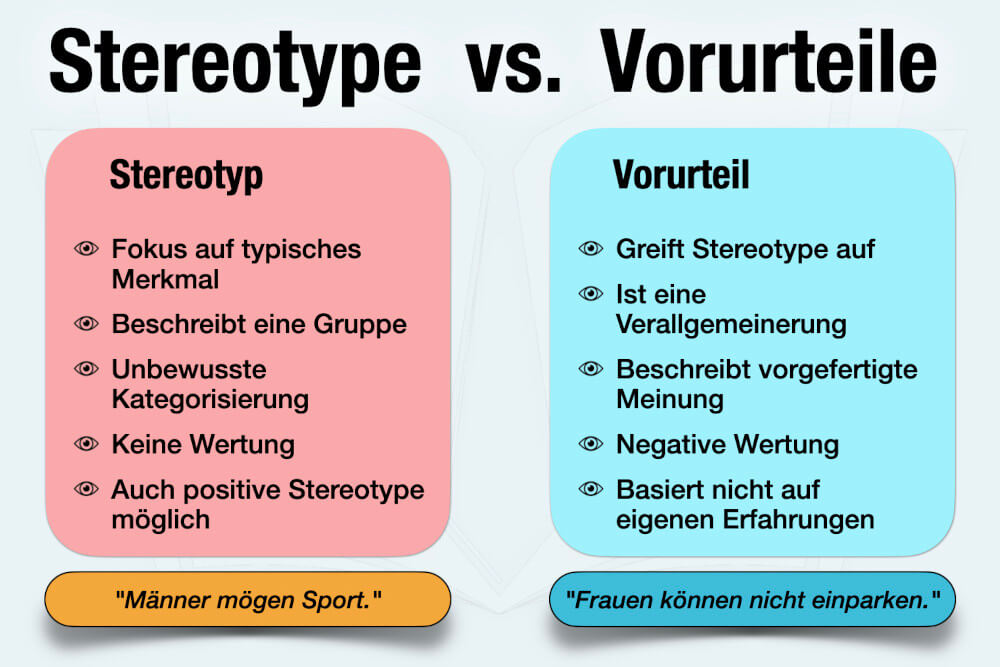

Sie denken, Sie denken nicht in Denkschubladen? Fehler! Wir alle kategorisieren und verallgemeinern gerne. Meist unbewusst. Unsere Wahrnehmung und unsere Urteile beeinflussen diese Schubladen dennoch. Typische Beispiele und Sätze:

- „Männer mögen Sport und Autos.“

- „Frauen sind empathischer und liebevoller.“

- „Deutsche legen größten Wert auf Pünktlichkeit.“

- „Brillenträger sind schlau.“

- „Mädchen mögen rosa; Jungen mögen blau.“

- „Südländer sind temperamentvoller und leidenschaftlicher.“

Treffen wir eine Person, die eines der gespeicherten Merkmale erfüllt, machen wir uns schon ein Bild von dem Menschen – lange bevor wir die Person wirklich kennenlernen oder persönliche Erfahrungen mit dem Menschen machen.

Denkschubladen Test: Neigen Sie zum Selbstbetrug?

Glauben Sie nicht? Dann machen Sie doch diesen kleinen Test und lösen Sie das folgende Rätsel:

Peter sieht auf Karin, Karin schaut auf Klaus. Peter ist verheiratet, Klaus nicht. Blickt eine verheiratete Person auf eine unverheiratete? Mögliche Antworten sind: „Ja“, „Nein“ und „Kann man nicht sagen.“

Das Rätsel stammt von Hector Levesque von der Universität von Toronto. 80 Prozent der Menschen beantworten die Frage übrigens mit Variante 3: „Kann man nicht sagen.“ Schließlich ist der Beziehungsstatus von Karin unbekannt. Die Lösung ist trotzdem falsch. Richtig ist: „Ja.“

Erklärung: Ob Karin verheiratet ist oder nicht, ist nicht relevant. Ist sie verheiratet, dann stimmt die Aussage trotzdem, weil sie Klaus ansieht – und der ist unverheiratet. Ist Karin unverheiratet, stimmt die Aussage ebenfalls, denn Peter (verheiratet) schaut Karin (unverheiratet) an.

Das amüsante Rätsel ist zugleich eine wunderbare Parabel dafür, wie faul unser Gehirn ist. Denn nachdem es beschlossen hat, dass wir zu wenig über Karin wissen, schaltet es ab und entscheidet sich – wie bei 80 Prozent aller Denksportler – für die bequemste Lösung: „Kann man nicht sagen.“

Mehr Brainteaser und Denksportaufgaben

Falls Sie noch mehr solcher Denksportaufgaben und Logikrätsel knacken wollen, klicken Sie sich gerne zu unserer Sammlung mit mehr als 60 Brainteasern und Logikrätseln mit Lösungen rüber.

Warum denken Menschen oft in Schubladen?

Die einfache Erklärung: Unser Gehirn ist faul. Denkschubladen machen eine komplexe Welt einfacher. Wir alle haben das Bedürfnis, unsere Umwelt zu verstehen und – falls möglich – zu kontrollieren. Gelingt uns das nicht, unser Umfeld einzuordnen, beginnen wir uns unwohl zu fühlen.

Denkschubladen sind nichts anderes als eine Vereinfachung der Realität, die es uns erleichtern soll, Mitmenschen und unsere Umgebung einzuordnen. Wie es bei Vereinfachungen aber naturgemäß passiert: Punkte, die wichtig wären, werden dabei ausgeblendet oder ignoriert. Aus demselben Grund können auch Traditionen und gewohnte Abläufe und Strategien zur Gefahr werden. Schon Albert Einstein erkannte: „Probleme kann man niemals mit derselben Denkweise lösen, durch die sie entstanden sind.“

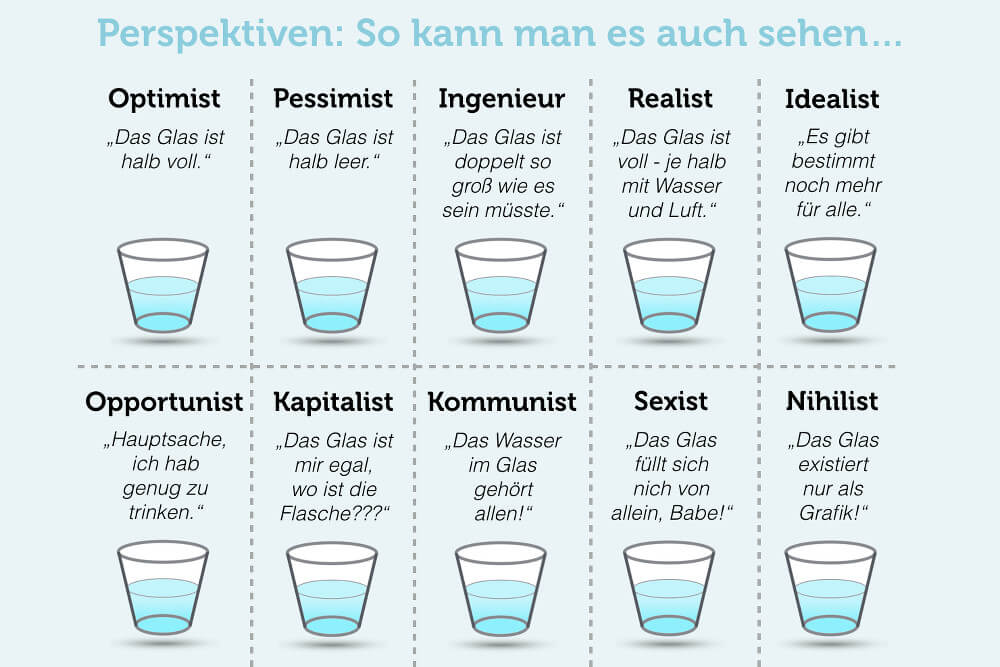

Beispiel: Das halbvolle Glas…

Mit dem Schubladendenken ist so wie wenn wir ein halbvolles Glas ansehen: Ist es halb voll oder halb leer? Beides stimmt, aber unsere Perspektive verändert Wirklichkeit.

Je mehr wir unsere Sichtweise zur einzig wahren erklären, desto mehr treten wir dabei auf der Stelle, weil wir meinen, die Welt müsste sich uns anpassen und nicht umgekehrt. Dabei verpassen wir eine gute Gelegenheit, die Welt in (neuen) Dimensionen zu erleben. „Die wahren Entdeckungen“, schreibt zum Beispiel Marcel Proust, „bestehen nicht darin, Neuland zu finden, sondern die Dinge mit neuen Augen zu sehen.“

Denkschubladen überwinden: Ist das möglich?

Bereits ab etwa 3 Jahren beginnen Kinder damit, Menschen in Gruppen einzuteilen – vor allem über das Geschlecht, Haarfarbe und Hautfarbe. Schon in diesem Alter wird die Gruppe, der man selbst angehört, ein bisschen besser beurteilt – schließlich ist sie einem vertraut.

In Studien kam heraus, dass im Gehirn die Regionen für Furcht und Flucht besonders aktiv sind, wenn Teilnehmer Bilder von Menschen anderer Ethnien sehen. Bei Angehörigen der eigenen Gruppe zeigen sich diese Aktivitäten nicht.

Wie aber lassen sich die gefährlichen Denkmuster und Denkfehler überwinden, wenn diese sogar biologisch begünstigt werden? Wir empfehlen drei Maßnahmen:

1. Denkschubladen erkennen

Der erste Schritt ist immer, sich mögliche Denkschubladen bewusst zu machen. Hinterfragen Sie Ihre Meinung zu anderen Personen, zu Gruppen oder Weltbildern. Sind diese Urteile wirklich begründet oder nur vorgefertigte Ansichten? Kennen Sie jemanden schon gut genug, um ein solches Urteil zu fällen? Oft verallgemeinern wir lediglich und halten es für Tatsachen.

2. Erfahrungen sammeln

Persönliche Erfahrungen widerlegen Stereotype und bauen Vorurteile ab. Lernen Sie Menschen wirklich kennen und machen Sie sich ein eigenes Bild, statt den verbreiteten Kategorien zu glauben. Je mehr Sie sich eine eigene Meinung bilden, desto eher merken Sie, dass Menschen keine homogene Masse gleicher Eigenschaften, sondern Individuen sind.

3. Wissen aneignen

Allgemeinwissen und Menschenkenntnis sowie Bildung generell bauen Denkschubladen ab. Je besser Sie informiert sind, desto weniger glauben Sie blind Annahmen oder Verallgemeinerungen. Wichtig ist aber die Auswahl der Informationsquellen. Wir neigen dazu, verstärkt Informationen wahrzunehmen, die unsere Ansichten bestätigen (sog. Filterbubble). Achten Sie auf neutrale und objektive Quellen.

Im anglophonen Raum gibt es dafür ein geflügeltes Wort: Thinking outside the box – das Denken außerhalb mentaler Kisten. Und das ist gar nicht so schwer. Oft reicht dazu schon eine räumliche Veränderung – denn neue Ansichten führen meist zu neuen Einsichten und Erkenntnissen.

Häufige Fragen zu Denkschubladen

Es gibt unzählige Klischees und Vorurteile. Einige der bekanntesten sind: „Männer zeigen keine Gefühle“, „Frauen können nicht Autofahren“, „Blondinen sind dumm“, „Männer mögen Bier“ und „Deutsche haben keinen Sinn für Humor.“

Vorurteile sind immer Verallgemeinerungen. Sie beziehen sich nicht nur auf einzelne Personen, sondern ebenso ganze Personengruppen. Häufig geht es dabei um Geschlechter – Männer oder Frauen – sowie um Nationalitäten, Haarfarben oder Altersgruppen und Generationen.

Häufige Ursache für Vorurteile ist die Prägung in der Kindheit. Schon früh wird die eigene soziale Gruppe besser bewertet als andere. Zudem vereinfacht Schubladendenken das Weltbild. Auch negative Erfahrungen können Vorurteile auslösen. Traumatische Erlebnisse werden dann auf ähnliche Personengruppen übertragen.

Das Gegenteil von Vorurteilen ist die Wahrheit. Diese lässt sich – im Gegensatz zu Vorurteilen – durch Zahlen, Daten, Fakten nachprüfen und belegen. Die Gefahr von Vorurteilen besteht darin, dass Menschen so keine Chance bekommen. Im schlimmsten Fall führt das zu Ausgrenzung oder offenem Hass.

Der erste Schritt gegen Vorurteile ist, diese überhaupt als solche zu erkennen. Anschließend müssen diese mit objektiven Informationen abgeglichen und reflektiert bzw. korrigiert werden. Das setzt aber voraus, sich einzugestehen, einen Denkfehler gemacht zu haben.

Was andere dazu gelesen haben