Bedeutung: Was ist Anspruchsdenken?

Anspruchsdenken ist eine Denkweise, die von hohen Erwartungen, eigener Überlegenheit und überzogenem Selbstwert begleitet wird. Betroffene entwickeln sich selbst gegenüber hohe Ansprüche sowie eine überzogene Erwartungshaltung an das Umfeld. Das Ergebnis sind unrealistische Vorstellungen von den eigenen Rechten und Privilegien.

Menschen mit ausgeprägtem Anspruchsdenken sind oft fleißig, selbstdiszipliniert und kompetent. Sie sind überzeugt, deshalb eine gewisse Anspruchsgrundlage zu besitzen, die es ihnen erlaubt, hohe Ansprüche zu stellen – Motto: „Es steht mir zu!“

Synonyme und Gegenteil zum Anspruchsdenken

Synonyme Begriffe zum Anspruchsdenken sind Anspruchshaltung, Erwartungshaltung, Besitzstandsdenken, Egozentrik, Egoismus, Selbstsucht, Selbstbezogenheit oder (übertriebener) Ehrgeiz. Im Englischen heißt Anspruchsdenken „entitlement mentality“ oder „sense of entitlement“.

Das Gegenteil zu Anspruchsdenken sind Eigenschaften wie Einfachheit, Bescheidenheit, Natürlichkeit oder Anspruchslosigkeit.

Psychologie: Anspruchsdenken und Narzissmus

In der Psychologie gilt starkes Anspruchsdenken als narzisstischer Charakterzug. Er wird oft durch chronische Enttäuschungen, Frustrationen und erlebte Ungerechtigkeit ausgelöst und verstärkt. Als Reaktion auf Verletzungen, Beschränkungen und die verbundene Verzweiflung reagieren Betroffene mit einer überhöhten Erwartungshaltung. Sie leiten aus purem Selbstschutz eine Weltanschauung der eigenen Überlegenheit ab.

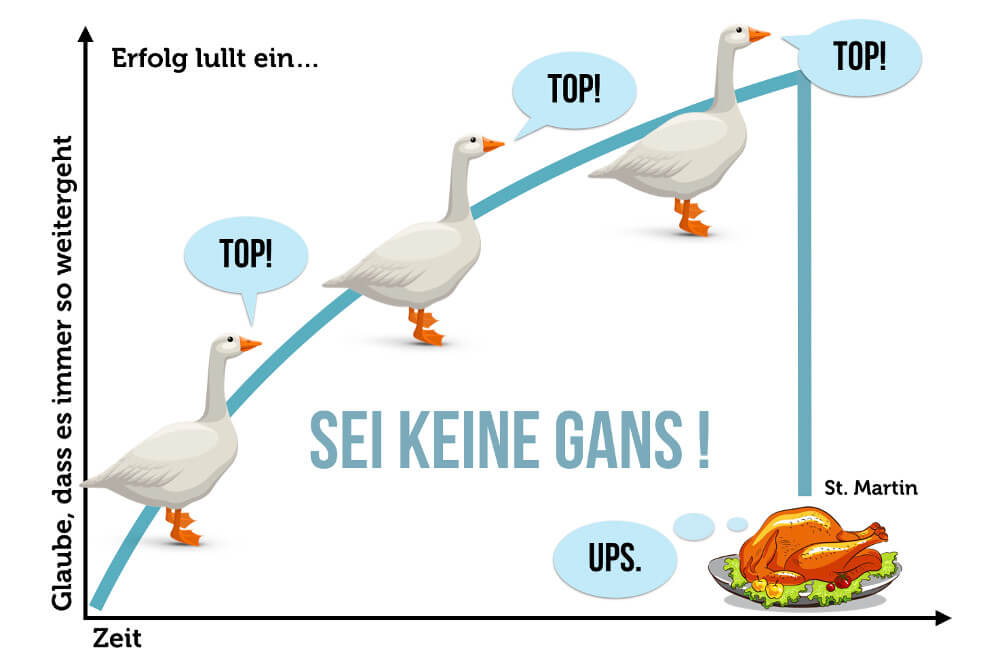

Der Ärger wird nach außen gerichtet, Verantwortung wird externalisiert und die Schuld delegiert. Aus dem Anspruchsdenken erwächst schließlich eine permanente Anspruchshaltung und fordernde Erwartung. Sie zielt auf die Befriedigung eigener (egoistischer) Bedürfnisse ab und zeigt sich in egozentrischem Verhalten. Das Problem: Solch unrealistische Erwartungen bleiben zwangsläufig unerfüllt. Es kommt zu zwischenmenschlichen Konflikten und sozialer Isolation. In extremen Fällen kann es bis zu einer Depression führen.

Anspruchsdenken und sozialer Status

Eine hohe Anspruchshaltung strebt danach, den eigenen sozialen Status zu verbessern. In psychologischen Studien wiesen Probanden mit hohem Anspruchsdenken auch hohe Werte bei Eigenschaften wie Neid und einem ausgeprägten Dominanz- und Prestigestreben auf.

Das Problem: Das Streben nach einem hohen Status beschädigt das eigene Prestige und ist kontraproduktiv. Der Wunsch nach Status und Ansehen wird als egoistisch und arrogant wahrgenommen. Solche Menschen neigen zu Geltungssucht und erhalten nur selten die gewünschte soziale Anerkennung. Häufiger führen die überzogenen Erwartungen an sich selbst zu Selbstausbeutung bis hin zum Burnout.

Anspruchsdenken überwinden: 4 Tipps

Leiden Sie an einem überhöhten Anspruchsdenken? Der erste Schritt ist es, Ihre Ansprüche an sich selbst und andere zu hinterfragen. Stellen Sie sich dabei 2 Fragen:

- Wie hilfreich sind die Ansprüche, die ich an mich und andere habe?

Fragen Sie sich, ob Ihre Ansprüche an sich selbst dazu beitragen, sich anzuspornen und zu motivieren. Oder belasten Sie diese? Fühlen Sie sich gestresst und unter Druck? Tragen die Ansprüche zu Ihrem Wohlbefinden bei? Führen Ihre Ansprüche an andere zu einem guten Miteinander oder zu Konflikten? - Wie realistisch sind die Ansprüche, die ich an mich und andere habe?

Sind Ihre Ansprüche überhaupt realisierbar? Können Sie und andere das unter den gegebenen Umständen leisten und erreichen? Ist die Basis Ihrer Ansprüche tragbar? Auf welcher Grundlage haben Sie bestimmte Erwartungen an andere?

Sind Ihre Ansprüche an sich und andere weder hilfreich noch realistisch, sollten Sie an Ihrem Anspruchsdenken arbeiten. Diese vier wichtigen Tipps helfen:

1. Dankbarkeit

Üben Sie sich in Dankbarkeit. Für das was ist und für das, was Sie schon erreicht haben. Nehmen Sie sich Zeit und denken Sie an Erfolge in Ihrem Leben und an die Menschen, die Sie lieben und die Ihnen wichtig sind. Seien Sie dankbar für gute Dinge: Gesundheit, Job, Freunde, Hobbys… Dankbarkeit beruhigt, senkt Ihr Stresslevel und macht glücklich! Zu sehen, was Sie alles haben, nimmt den Druck, immer höhere Erwartungen stellen zu müssen.

2. Achtsamkeit

Achtsamkeit bedeutet, ganz im Hier und Jetzt zu sein und dies bewusst wahrzunehmen. Wir denken alle zu viel über Vergangenheit und Zukunft nach. Das bewusste Leben im Moment hilft Ihnen dabei, zu entschleunigen, sowie Sorgen und Ängste zu vertreiben. Atemübungen, Meditation oder auch ein bewusster Spaziergang in der Natur helfen dabei. Sie finden innere Ruhe und Gelassenheit statt übersteigertem Anspruchsdenken.

3. Selbstreflexion

Selbstreflexion ist eine wichtige Hilfe, um ungesundes Anspruchsdenken loszuwerden. Dabei geht es um das eigene Denken, Handeln und Fühlen. Stellen Sie sich wichtige Fragen: Wer bin ich wirklich und was treibt mich an? Was ist mir wichtig und welche Lebensziele will ich noch erreichen? Warum verhalte ich mich so? Die Antworten sorgen für ein klareres Selbstbild. Sie erkennen anhand des eigenen Verhaltens, was Sie wirklich von anderen erwarten können und welche Ansprüche völlig überzogen sind.

4. Selbstfürsorge

Durch gute Selbstfürsorge achten Sie Ihr körperliches und seelisches Wohl. Das ist besonders wichtig bei einem überhöhten Anspruchsdenken, um Selbstausbeutung, unnötigen Stress, Depressionen oder Burnout zu vermeiden. Sie entwickeln ein gesundes Selbstwertgefühl, bauen Selbstbewusstsein auf und werden resilienter. Tun Sie sich Gutes – nehmen Sie sich Pausen, essen Sie gut und schlafen Sie ausreichend. All das hilft gegen Anspruchsdenken.

Was andere dazu gelesen haben