Definition: Was ist klassische Konditionierung?

Die klassische Konditionierung ist eine behavioristische Lerntheorie von Iwan Petrowitsch Pawlow, die erklärt, dass eine natürliche Reaktion durch Lernen, Training und Gewohnheit an einen bestimmten Reiz gekoppelt und durch diesen ausgelöst werden kann.

Tiere und Menschen können lernen, auf einen eigentlich neutralen äußeren Reiz ein trainiertes Verhalten zu zeigen. Es wird deshalb auch als „Signallernen“ bezeichnet. Nach erfolgreicher Konditionierung führt der ursprünglich neutrale Reiz zur konditionierten Reaktion.

Klassische Konditionierung: Der Pawlowsche Hund

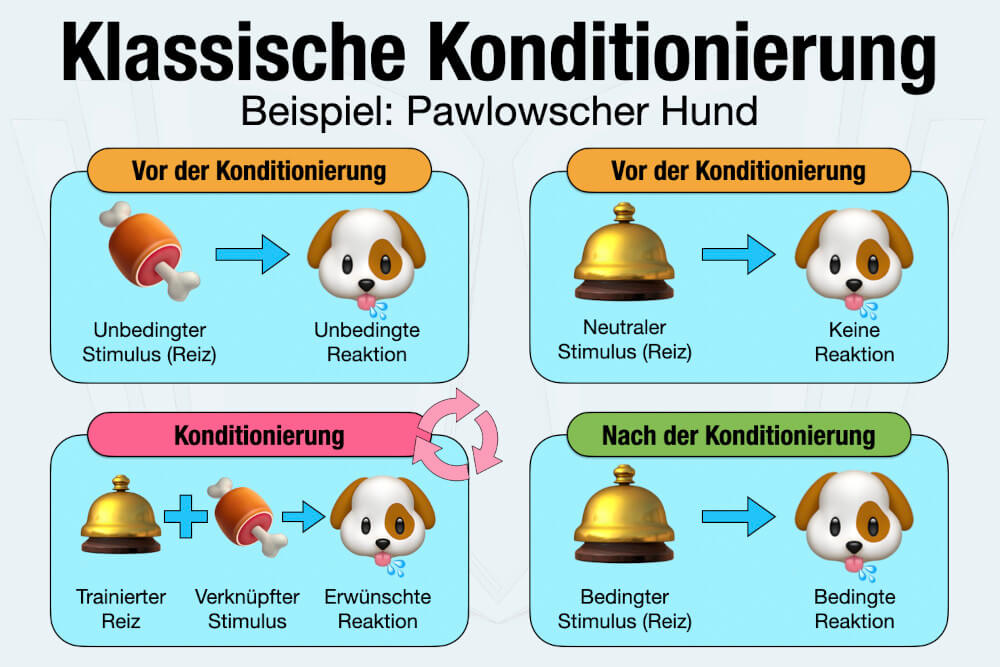

Das bekannteste Beispiel für klassische Konditionierung ist der sogenannte Pawlowsche Hund. In einem legendären Experiment, das als wichtiger Grundstein der modernen Verhaltensforschung gilt, untersuchte der Nobelpreisträger den Zusammenhang von Speichelfluss und Verdauung bei Hunden – und erbrachte dabei den Nachweis zur klassischen Konditionierung.

Er beobachtete zunächst, dass die Hunde beim Anblick von Futter mehr Speichel produzierten. Im zweiten Schritt wurde bei jeder Fütterung eine Glocke geläutet, deren Klang bisher keinerlei Reaktion beim Hund auslöste. Nach einigen Wiederholungen reichte bereits der Glockenklang aus, um den Speichelfluss beim Hund auszulösen – unabhängig vom Futter. Der neutrale Reiz der Glocke wurde an die Reaktion gekoppelt und der Hund zeigte konditioniertes Verhalten.

Klassische Konditionierung beim Mensch

Die Verbindung von Reiz und Reaktion funktioniert auch bei Menschen. Dazu braucht es keine wissenschaftlichen Experimente oder Laborbedingungen. Sie können es in vielen Bereichen selbst erleben. Ein Beispiel für klassische Konditionierung beim Menschen:

- Sie hören ein Lied.

- Dabei erleben Sie etwas Schönes – z.B. einen Kuss.

- Das löst eine positive Emotion in Ihnen aus.

- Später reicht das Hören des Liedes, um die positiven Gefühle erneut zu spüren.

Schon das einfache Beispiel ist eine Form der Konditionierung: Sie verbinden einen ursprünglich neutralen Reiz (Lied) mit einer Reaktion (Emotionen).

Weitere Beispiele für klassische Konditionierung

Klassische Konditionierung zeigt sich bei Menschen in vielen Situationen im Alltag. Teilweise erfolgt der Prozess unbewusst, Sie können das Konzept aber auch gezielt einsetzen, um sich selbst im positiven Sinne zu konditionieren. Hier einige Beispiele:

-

Klassische Konditionierung in der Schule

Während des Unterrichts sind Schüler aufmerksam, hören zu, machen sich Notizen und folgen den Erklärungen des Lehrers. Das ändert sich, sobald die Schulglocke erklingt. Der Fokus ist sofort verflogen. Die Schüler sind ganz auf die Pause eingestellt. Es ist der typische Ablauf einer Konditionierung, bei der ein akustisches Signal das Verhalten beeinflusst.

-

Klassische Konditionierung bei der Ernährung

Wenn Sie Süßigkeiten oder etwas anderes Leckeres sehen, bekommen Sie Heißhunger und können sich kaum bremsen. Durch Konditionierung können Sie Ihr Essverhalten ändern und auf gesündere Ernährung achten. Sie können zum Beispiel jedes Mal ein Stück Obst essen oder Kaugummi kauen, wenn Sie die Lust auf Ungesundes überkommt. Sie lernen dadurch, in Zukunft direkt zur gesunden Alternative zu greifen.

-

Klassische Konditionierung beim Lernen

Durch klassische Konditionierung können Sie konzentrierter und effektiver neues Wissen erlernen. Beispiel: Jedes Mal, wenn Sie sich zum Lernen an den Schreibtisch setzen, machen Sie die Schreibtischlampe an. Sind Sie abgelenkt oder hören auf, schalten Sie das Licht aus. Sie konditionieren Ihr Gehirn darauf, in den Lernmodus zu schalten, sobald die Lampe leuchtet.

-

Klassische Konditionierung bei Ängsten

Konditionierung kann Ängste auslösen, obwohl kein konkreter Auslöser vorhanden ist. Ein typisches Beispiel ist das Geräusch des Bohrers beim Zahnarzt. Auch andere negative Erfahrungen führen zu Ängsten: Wer von Lehrern schlecht behandelt oder bloßgestellt wurde, verfällt schon beim Gedanken an die Schule in regelrechte Panik.

Klassische und operante Konditionierung

Neben der klassischen Konditionierung gibt es im Behaviorismus die operante Konditionierung als zweite Lerntheorie. Hier wird ein bestimmtes Verhalten konditioniert, indem positive Handlungen verstärkt und gelobt, negatives Verhalten hingegen bestraft werden. Das Verhalten wird angepasst, weil die entsprechenden Konsequenzen herbeigeführt oder vermieden werden.

Erklärung: Begriffe der klassischen Konditionierung

Bei der klassischen Konditionierung werden zahlreiche Begriffe genutzt, die anfangs verwirrend sein können. Für ein besseres Verständnis erklären wir die unterschiedlichen Formen von Reizen und Reaktionen, die im Lernprozess genutzt werden:

-

Unbedingter Reiz (Unconditioned Stimulus, US)

Der unbedingte Reiz ist ein Stimulus, der bei Tieren oder Menschen eine natürliche (typischerweise angeborene) Reaktion auslöst. Beispiel: Beim Pawlowschen Hund ist dieser Reiz das Futter, das die Speichelproduktion anregt.

-

Unbedingte Reaktion (Unconditioned Response, UR)

Die unbedingte Reaktion ist das natürliche (oft nicht kontrollierbare) Verhalten, das durch den unbedingten Reiz hervorgerufen wird. Beispiel: Der Speichelfluss beim Betrachten des Futters.

-

Neutraler Reiz (Neutral Stimulus, NS)

Ein neutraler Reiz ist ein äußerer Stimulus oder ein Signal, das zunächst keinerlei Auswirkungen auf das Verhalten von Menschen oder Tieren hat. Beispiel: Die Glocke als akustisches Signal, das anfangs keine Reaktion zur Folge hat.

-

Bedingter Reiz (Conditioned Stimulus, CS)

Der bedingte Reiz ist der ursprünglich neutrale Stimulus, der nun konditioniert und an eine Reaktion gekoppelt ist. Nach erfolgreicher Konditionierung löst der bedingte Reiz das Verhalten aus. Beispiel: Die Glocke wird durch Kombination mit dem Futter an das Verhalten gebunden. Sie wird vom neutralen zum bedingten Reiz.

-

Bedingte Reaktion (Conditioned Response, CR)

Die bedingte Reaktion ist die ursprünglich unbedingte Reaktion, die nach der klassischen Konditionierung als Folge auf den bedingten Reiz auftritt. Beispiel: Der Pawlowsche Hund zeigt als bedingte Reaktion mehr Speichelfluss, wenn die Glocke erklingt – obwohl kein Futter gezeigt wird.

4 Phasen der klassischen Konditionierung

Die klassische Konditionierung kann mit den unterschiedlichsten Reizen und Reaktionen durchgeführt werden. Dabei typisch sind vier Phasen, in denen verschiedene Kombinationen zu unterschiedlichem Verhalten führen:

-

Vor der Konditionierung: US → UR

Bevor die klassische Konditionierung beginnt, löst der unbedingte Reiz (US) eine unbedingte Reaktion (UR) aus. Das sind meist natürliche körperliche Reaktionen, die automatisch auftreten und nicht erst erlernt werden müssen. Bei schnellen Bewegungen in der Nähe des Kopfes oder lauten Geräuschen zucken Menschen beispielsweise reflexartig zusammen.

-

Vor der Konditionierung: NS → Keine Reaktion

Für die Konditionierung braucht es einen neutralen Reiz (NS), der vor dem Lernprozess keine Folgen hat. Das können akustische Signale (Klatschen, Klingeln, Pfeifen…), aber auch visuelle Stimuli (Farben, Licht…) sein.

-

Während der Konditionierung: US + NS → UR

Während der klassischen Konditionierung wird der unbedingte Reiz (US) mit dem neutralen Reiz (NS) kombiniert. Es kommt daraufhin zur unbedingten Reaktion (UR). Dies wird häufig über einen längeren Zeitraum und idealerweise ohne Unterbrechung wiederholt. Es entsteht eine innere Verknüpfung zwischen dem neutralen Reiz zur Reaktion.

-

Nach der Konditionierung: CS → CR

Ist die Konditionierung abgeschlossen, reicht der jetzt bedingte Reiz (CS) aus, um die bedingte Reaktion (CR) hervorzurufen. Das Signal, das anfangs noch keine Bedeutung hatte, führt zum konditionierten Verhalten. Eine Ergänzung des unbedingten Reizes ist nicht mehr notwendig.

Exzitatorische und inhibitorische Konditionierung

Bei der klassischen Konditionierung können Sie noch genauer unterscheiden: in exzitatorische und inhibitorische Konditionierung, die entweder eine Reaktion auslösen oder diese hemmen.

-

Exzitatorische Konditionierung

Dies ist die bereits beschriebene Variante: Ein Reiz löst eine bestimmte Reaktion aus. Sie hören die Schulglocke und spüren sofort Freude, weil Sie ab jetzt Freizeit haben. In dieser Form ist der Reiz ein auslösender und verstärkender Faktor.

-

Inhibitorische Konditionierung

Die inhibitorische Konditionierung beschreibt einen Reiz, der eine Reaktion verhindert oder hemmt. Am Beispiel des Hundes: Wenn die Glocke läutet und gleichzeitig ein rotes Licht leuchtet, gibt es kein Futter. Das rote Licht wird zu einem inhibitorischen Reiz, der die Reaktion (Speichelfluss) blockiert.

Was andere dazu gelesen haben