Definition: Was sind Lerntheorien?

Lerntheorien sind Modelle und wissenschaftliche Ansätze, die erklären, wie Menschen lernen und sich neue Kenntnisse oder Fähigkeiten aneignen. Sie beschreiben möglichst einfach und nachvollziehbar, welche Prozesse im Gehirn und Verhalten ablaufen, wenn neues Wissen aufgenommen, verarbeitet, abgespeichert und angewendet wird.

Verschiedene Lerntheorien sind zentrales Fundament in der Pädagogik, Psychologie und Didaktik. Durch sie können zum Beispiel Lehrer oder Eltern die Lernprozesse von Kindern gezielt fördern – aber auch Erwachsene verstehen besser, wie sie selbst lernen und können das Wissen für den eigenen Lernerfolg nutzen.

Übersicht: Welche Lerntheorien gibt es?

Im Laufe der Zeit haben Wissenschaftler unterschiedliche Lerntheorien entwickeln. Diese setzen jeweils andere Schwerpunkte, konzentrieren sich auf bestimmte Aspekte und sehen andere Faktoren als besonders wichtig für den Lernprozess des Menschen.

Wir haben eine Übersicht der wichtigsten Lerntheorien erstellt – mit Erklärungen und Beispielen der einzelnen Modelle:

Behavioristische Lerntheorien (Behaviorismus)

Die behavioristische Lerntheorie geht davon aus, dass Lernen durch die Verknüpfung von Reizen (z.B. ein Ton oder ein Bild) und Reaktionen (z.B. eine bestimmte Handlung) geschieht. Erlernte Verhaltensweisen sind entsprechend antrainierte Konsequenzen auf äußere Umweltreize.

Der Fokus im Behaviorismus liegt auf dem beobachtbaren Verhalten. Innere Prozesse wie Gedanken oder Gefühle werden nicht berücksichtigt – die Modelle verzichten gänzlich auf Erklärungen des Lernens durch innerpsychische Prozesse (sogenannte Black Box).

Die Kernelemente behavioristischer Lerntheorien sind:

- Lernen ist eine Verhaltensänderung durch Erfahrung.

- Es zählt nur sichtbares Verhalten, innere Vorgänge werden ignoriert.

- Reize (Stimuli) lösen Reaktionen (Responses) aus.

Innerhalb des Behaviorismus werden zwei zentrale Lerntheorien unterschieden:

-

Klassische Konditionierung

Die klassische Konditionierung nach Iwan Petrowitsch Pawlow zeigt, dass durch Erfahrung und Wiederholung ein neutraler Reiz an eine Reaktion gekoppelt werden kann. Bekannt ist das Experiment zum Pawlowschen Hund: Durch Läuten einer Glocke (Reiz) wurde starker Speichelfluss beim Hund (Reaktion) konditioniert.

Die Lerntheorie zeigt sich auch beim Menschen: Hat ein Kind beim Zahnarzt einmal Schmerzen und Angst gehabt, reicht bereits der Anblick der Arztpraxis oder sogar der Gedanke an einen Besuch beim Zahnarzt, um Angst auszulösen.

-

Operante Konditionierung

Die operante Konditionierung nach B.F. Skinner ergänzt neben der Verknüpfung von Reiz und Reaktion die Bedeutung von positiven oder negativen Konsequenzen. Positive Auswirkungen (Belohnung, Lob, Anerkennung…) erhöhen die Häufigkeit eines Verhaltens, negative Auswirkungen (Strafen, Verbote, Ärger…)

Auch hier gibt es typische Beispiele beim Menschen: Wird ein Schüler für eine gute Note gelobt oder bekommt eine Belohnung, strengt er sich auch in Zukunft besonders an und wird besser lernen.

Kritik an der behavioristischen Lerntheorie

Häufigster Kritikpunkt am Behaviorismus ist das Black-Box-Modell: Die Theorie ignoriert psychische und kognitive Prozesse (Wahrnehmung, Gefühle, Gedanken…) und konzentriert sich ausschließlich auf das beobachtbare Verhalten. Die behavioristische Lerntheorie berücksichtigt zum Beispiel nicht, wenn Schüler eine unterschiedliche Motivation zum Lernen mitbringen.

Kritik gibt es zudem an der starken Vereinfachung des Modells. Im Behaviorismus basiert der gesamte Lernprozess auf einer Reiz-Reaktion-Verbindung. Die Realität ist oft komplexer – Menschen entwickeln kognitive Strategien und denken nach über das, was sie lernen.

Kognitive Lerntheorie

Die kognitive Lerntheorie erklärt das Lernen durch innere und kognitive Denkprozesse. Informationen werden dabei aktiv aufgenommen, verarbeitet, gespeichert und zu einem späteren Zeitpunkt wieder abgerufen. Im Fokus steht die geistige Aktivität, bei der Menschen die Umwelt analysieren und mit ihrem Wissen oder ihre Erfahrungen in Beziehung setzen.

Anders als im Behaviorismus betrachtet die kognitive Lerntheorie die inneren Prozesse. Wahrnehmung, Denken und Problemlösen sind zentrale Aspekte.

Die Kernelemente der kognitiven Lerntheorie sind:

- Lernen ist ein aktiver, geistiger Prozess.

- Menschen verarbeiten und interpretieren Informationen selbstständig durch Denken und Verstehen.

- Wissensaufbau wird durch Vorwissen und Erfahrungen beeinflusst.

- Gedächtnisprozesse (Speicherung, Abruf oder Vergleich) sind entscheidend.

Auch hier gibt es verschiedene Vertreter und Modelle innerhalb der kognitiven Lerntheorie:

-

Kognitive Entwicklungstheorie

In der kognitiven Entwicklungstheorie erklärt Jean Piaget, dass Kinder in verschiedenen Stadien lernen. Sie bauen Wissen auf, indem sie mit ihrer Umwelt interagieren. Lernen erfolgt demnach durch Assimilation (neues in bestehendes Wissen einfügen) und Akkommodation (Anpassung des Wissens an neue Informationen).

-

Soziokulturelle Entwicklungstheorie

Die soziokulturelle Entwicklungstheorie von Lew Wygotski konzentriert sich auf die Bedeutung sozialer Interaktionen beim Lernen. Wichtig sind demnach kompetentere andere (Eltern, ältere Kinder…) und die Zone der nächsten Entwicklung: In diesem Bereich lernen Kinder mit Hilfe von anderen, was sie alleine noch nicht können.

Kritik an der kognitiven Lerntheorie

Die kognitive Lerntheorie ist Grundlage für viele moderne Lernmethoden und Lerntechniken, trotzdem gibt es Kritik: Ein Aspekt ist auch hier die fehlende Betrachtung der Motivation. Der Ansatz erklärt nicht den Einfluss der Lernbereitschaft.

Kritik gibt es auch für die Überbetonung des rationalen Denkens. Emotionale Faktoren, die Bedeutung von Intuition oder impulsiven Reaktionen werden nicht berücksichtigt.

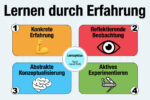

Konstruktivistische Lerntheorie

In der konstruktivistischen Lerntheorie ist Lernen ein aktiver und selbstgesteuerter Prozess. Menschen bauen auf Grundlage eigener Erfahrungen und ihren Interaktionen mit der Umwelt neues Wissen auf (siehe: Lernen durch Erfahrung).

Nach dieser Theorie wird Wissen nicht auswendig gelernt oder passiv aufgenommen. Es wird konstruiert, indem Menschen es in individuelle Bedeutungen übersetzt und mit vorhandenem Wissen verknüpft.

Die Kernelemente der konstruktivistischen Lerntheorie sind:

- Lernen ist ein aktiver Prozess.

- Neues Wissen wird selbst aus Erfahrungen konstruiert und mit bestehendem Wissen verknüpft.

- Lernen geschieht oft sozial durch Interaktion in Gruppen oder durch Diskussionen.

- Das Wissen wird im Kontext erlernt und hat Bedeutung im praktischen Leben.

Wie diese Lerntheorie funktioniert, zeigt sich an praktischen Beispielen:

-

Experimente

In Naturwissenschaften entsteht tiefes Verständnis für ein Thema besonders gut durch Experimente. Wenn Schüler selbst Hypothesen aufstellen, diese ausprobieren und die Ergebnisse sehen, erarbeiten sie sich das eigene Wissen.

-

Projekte

Schüler arbeiten in Gruppen selbstständig an Problemstellungen und Aufgaben. Sie sammeln Informationen, entwickeln Ansätze und präsentieren Lösungen. Dabei gestalten sie den eigenen Lernprozess, treffen Entscheidungen und verknüpfen ihr Wissen mit praktischen Erfahrungen.

Kritik an der konstruktivistischen Lerntheorie

Kritischer Punkt in der konstruktivistischen Lerntheorie ist eine mögliche Überforderung. Fehlen notwendige Fähigkeiten zur Steuerung und Reflexion des eigenen Lernprozesses, kommt es zu Problemen und Frust.

Unklar ist auch die Rolle des Lehrers. Er soll als Begleiter auftreten und im Lernprozess unterstützen – im Unterricht kann das schwierig sein. Wichtiges Wissen und Grundlagen müssen weiterhin vermittelt werden.

Sozialkognitive Lerntheorie

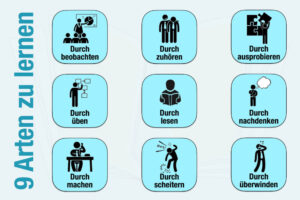

Die sozialkognitive Lerntheorie von Albert Bandura (auch: Lernen am Modell) erklärt Lernen als eine Kombination kognitiver Prozess und sozialen Einflüssen. Zentrale Aussage: Menschen lernen durch Beobachtung und Nachahmung von anderen.

Laut der Theorie beobachten Vorbilder (sogenannte Modelle), analysieren deren Handlungen und lernen daraus – wir übernehmen, was gute Folgen hat und sind gehemmt, Verhaltensweisen mit negativen Konsequenzen nachzuahmen.

Die Kernelemente der sozialkognitiven Lerntheorie sind:

- Lernen erfolgt durch Beobachtung und Nachahmung.

- Man muss nicht selbst an der Handlung beteiligt sein.

- Beobachtete Konsequenzen für eine Handlung (Belohnung oder Bestrafung) beeinflussen das eigene Verhalten.

Welcher Lerneffekt durch sozialkognitives Lernen entsteht, hängt von der Beobachtung und den Folgen ab:

-

Positive Konsequenzen

Ein Schüler sieht, wie ein Mitschüler eine schwierige Aufgabe mit systematischer Arbeit löst, dafür gelobt wird und eine gute Note bekommt. In Zukunft zeigt er dieselbe Arbeitsweise und kopiert die Lösungsansätze.

-

Negative Konsequenzen

Ein Autofahrer sieht, wie ein anderer Auto im Halteverbot abgeschleppt wird. Um die negativen Konsequenzen zu vermeiden, sucht er sich lieber einen anderen Parkplatz. Für das künftige Verhalten entsteht eine innere Hemmung, selbst im Halteverbot zu stehen.

Kritik an der sozialkognitiven Lerntheorie

Die sozialkognitive Lerntheorie trennt das Lernen und die tatsächliche Ausführung. Zentraler Kritikpunkt: Wenn Menschen etwas beobachten, heißt das nicht automatisch, dass sie es gelernt haben und selbst anwenden können – andersherum lässt sich kaum feststellen, ob jemand ein Verhalten nicht gelernt hat oder es nur nicht zeigt.

Kritiker bemängeln zudem die Erklärung für komplexes Lernen. Bei sozialem Verhalten liefert die Lerntheorie ein klares Konzept, es fehlen aber präzise Erläuterungen, wie zum Beispiel abstrakte Inhalte wie Mathematik oder eine schwierige Problemlösung allein durch Beobachtung erlernt wird.

Konnektivismus

Konnektivismus ist eine moderne Lerntheorie von George Siemens mit Fokus auf digitale Aspekte. Sie betrachtet Lernen als einen Prozess, bei dem Wissen durch das Verknüpfen von Informationen und durch die Interaktion mit verschiedenen Netzwerken sowie Ressourcen aufgebaut wird.

Wissen ist nicht mehr nur im Gedächtnis einer Person vorhanden, sondern existiert als Netzwerk von Verbindungen. Dieses wird stetig durch Technologie und soziale Interaktionen erweitert.

Die Kernelemente des Konnektivismus sind:

- Wissen ist ein Netzwerk von Verbindungen.

- Menschen finden Ressourcen und interagieren durch Internet, Social Media oder Lernplattformen.

- Lernen ist ein fortlaufender Prozess, Wissen ändert sich stetig durch neue Verbindungen.

- Wissen wird von der Gemeinschaft erzeugt und geteilt (kollektives Lernen).

Der Konnektivismus zeigt sich in ganz alltäglichen Beispielen, weil er sich auf modernen Wissensaufbau konzentriert. Wenn Sie eine Frage haben oder eine Information suchen, schlagen Sie nicht nur in einem Lexikon oder Lehrbuch nach.

Sie suchen die Antwort über das Internet, auf sozialen Medien, fragen in einem Forum nach, durchsuchen eine Online-Datenbank, recherchieren Meinungen von Experten und tauschen sich mit anderen dazu aus. Das Wissen entsteht durch ein großes Netzwerk an Ressourcen, das Sie miteinander verknüpfen.

Kritik am Konnektivismus

Der Konnektivismus betont Netzwerke und die externe Verknüpfung, es bleibt aber offen, wie der individuelle Lernprozess im Gehirn stattfindet. Es gibt keine Erklärung, wie das neue Wissen mit den verknüpften Ressourcen in Einklang gebracht wird.

Es wird auch kritisch diskutiert, ob Menschen in diesem Zusammenhang wirklich etwas lernen – oder lediglich wissen, wo eine Information zu finden ist. Die Lerntheorie vernachlässigt tiefes Wissen und Verständnis eines Themas.

Tabelle: Lerntheorien im Vergleich

Die verschiedenen Lerntheorien im Vergleich haben wir noch einmal übersichtlich als Tabelle für Sie zusammengefasst. Hier finden Sie die wichtigsten Merkmale und Unterschiede der einzelnen Theorien und Modelle:

| Theorie | Idee | Methoden |

| Behaviorismus | Lernen durch Reiz und Reaktion | Konditionierung |

| Kognitivismus | Lernen durch Denkprozesse | Wahrnehmung & Problemlösung |

| Konstruktivismus | Lernen als aktiver Aufbau | Erfahrung & Interaktion |

| Sozial-kognitive Lerntheorie | Lernen am Modell | Beobachtung & Nachahmung |

| Konnektivismus | Lernen im Nezwerk | Technologie & Austausch |

Was andere dazu gelesen haben