Was ist Angst – einfach erklärt?!

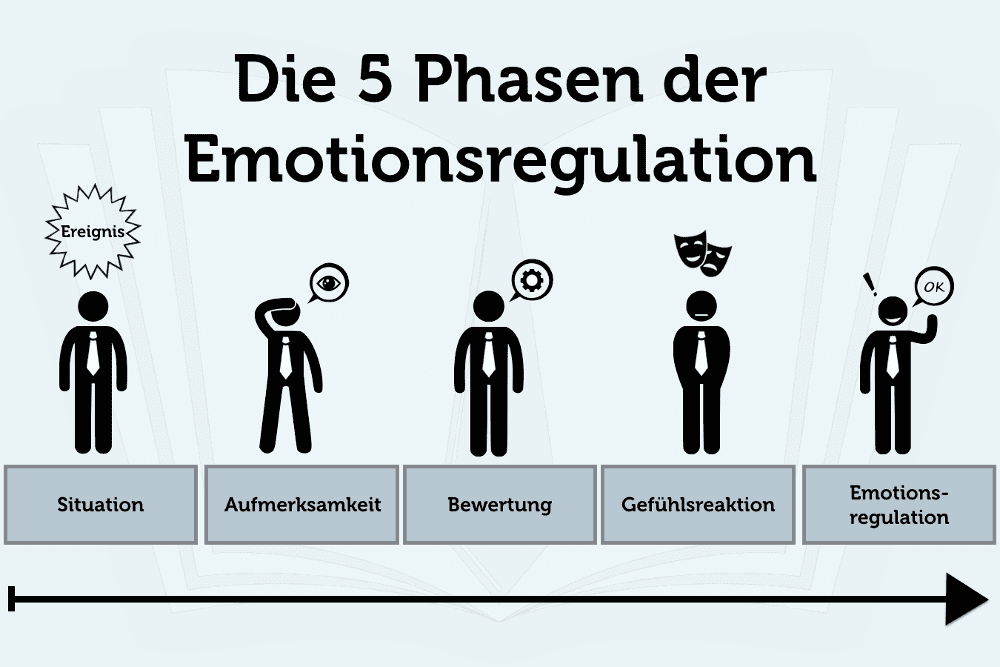

Angst ist zunächst eine evolutionsbiologisch sinnvolle Reaktion. Sie schützt uns vor Gefahren. Das Gefühl selbst ist ein komplexes Wechselspiel von Hormonen und Hirnfunktionen. Hauptverantwortlich für das emotionale Erleben der Angst ist unsere Großhirnrinde. Sie bewertet eine Situation und reagiert unmittelbar auf eine mögliche Bedrohung. Die Amygdala wiederum schickt Signale an die Nebennieren. Die schütten die Stresshormone Adrenalin und Cortisol aus. Die Leber produziert Zucker, und das Adrenalin beschleunigt den Herzschlag und flutet die Muskeln mit Blut. Effekt: Wir können blitzschnell reagieren. Theoretisch.

Typische Symptome bei einer Angstreaktionen sind: Herzrasen, der Puls schlägt spürbar schneller. Die Hände zittern, Schweiß bricht aus und unsere Gedanken überschlagen sich. Der Körper bereitet sich auf drei urmenschliche Überlebensstrategien vor: Flucht, Erstarrung oder Angriff.

Evolutionär verdankt die Menschheit ihr Fortbestehen zahlreichen Feiglingen. Denn die mutigen Alphas wurden vom Säbelzahntiger gefressen.

Diese Alarmbereitschaft ist ein wichtiger Schutzmechanismus, um Gefahren für Leib und Leben abwehren zu können. Ist die Bedrohung vorbei, geht auch die Angst zurück. Erst wenn sie chronisch und zum Dauerbegleiter wird, spricht man in der Medizin und Psychologie von einer Angststörung.

Extreme Angst und negative Reaktionen

Angst hat aber eben nicht nur diese im Kern positiven und aktvierenden Nebenwirkungen. Sie kann ebenso blockieren. Bei übersteigerter Angst, Furcht oder einer Panikattacke leiden die Betroffenen unter Herzrasen, Atemnot, Mundtrockenheit, Übelkeit, Brustenge oder Schwindelgefühlen. Sie können nicht mehr klar denken – handeln schon gar nicht. Es kommt zum berüchtigten Tunnelblick. Und das ist dann natürlich keine biologisch sinnvolle Reaktion.

Studien kommen zu dem Ergebnis, dass rund 30 Prozent aller Menschen im Laufe ihres Lebens eine Panikattacke haben. Fünf Prozent entwickeln daraus eine Angst- beziehungsweise Panikstörung, Frauen doppelt so häufig wie Männer.

Was gibt es für Arten von Angst?

Das Spektrum möglicher Ängste und Angstformen ist schier unbegrenzt. Zu den häufigsten Ängsten (Fachbegriff: Phobien) gehören die Agoraphobie – die „Platzangst“. Ihr Gegenteil ist die Klaustrophobie, die Raumnot oder Angst vor geschlossenen Räumen. Ebenfalls weit verbreitet ist die Arachnophobie – die Angst vor Spinnen – sowie die Prüfungsangst und Redeangst, also vor Menschen etwas sagen zu müssen. Letztere gehört auch zu den sozialen Phobien, wozu auch die Angst vor Zurückweisung zählt.

Weitere Formen von Angst sind:

- Jobangst (um den Job)

- Angst im Job

- Angst vor Veränderung

- Versagensangst

- Zukunftsangst

- Bewerbungsangst

- Entscheidungsangst

- Angst vor dem Erfolg (Methatesiophobie)

Und sogar die

Was ist die Angst vor der Angst?

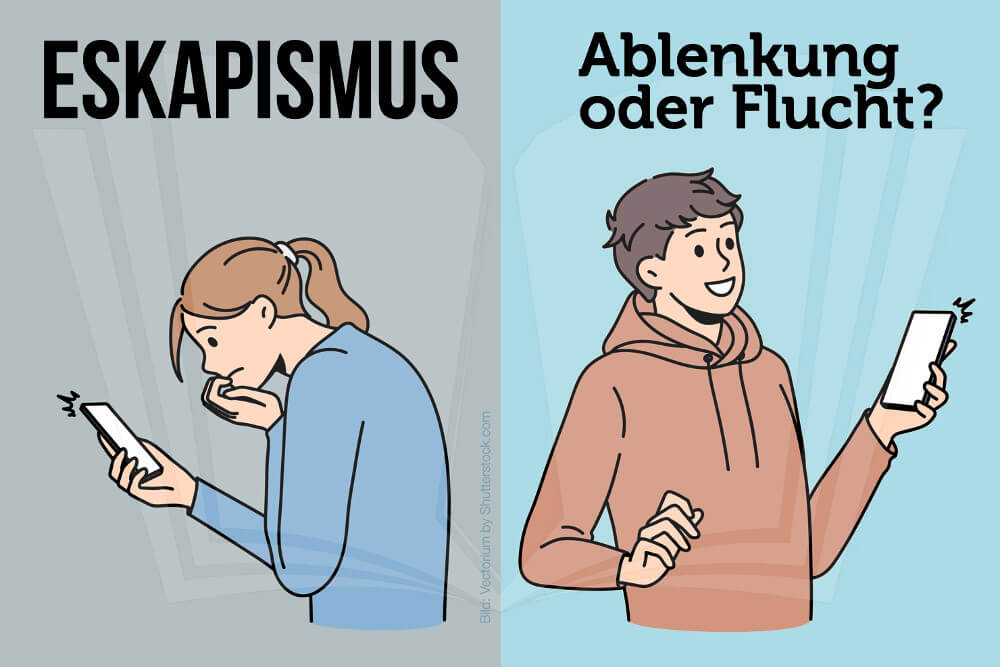

Angst ist ein Zustand, für den es keinen rationalen Grund oder unmittelbaren Anlass geben muss. Wir haben das Gefühl der Angst – mit allen Symptomen und Nebenwirkungen, können es aber nicht erklären. Wer solche Emotionen häufiger durchlebt und umgangssprachlich zu den eher „ängstlichen Menschen“ zählt, entwickelt dann häufig Vermeidungsstrategien, um bestimmte Ängste von vornherein zu verhindern.

Bei manchen funktioniert das – allerdings nur für kurze Zeit. Es unterdrückt oder vermeidet ja auch nur die Auslöser, heilt aber nicht die Ursachen. Und so entwickelt sich bei vielen Betroffenen mit der Zeit dann die Angst vor der Angst, die in der Fachsprache auch als „Erwartungsangst“ bezeichnet wird. Sie ist vergleichbar mit dem typischen und sich selbst verstärkenden Gedankenkarussell, bei dem sich Menschen durch ständiges Grübeln in eine Angst hineinsteigern.

Was sind die Ursachen von Angst?

Ängste können unterschiedliche Ursachen haben. Zu den häufigsten angstauslösende Faktoren gehören Stress (privat oder im Job), (Kindheits-)Traumata (Krieg, Unfälle, Missbrauch), Alkohol- sowie Drogenkonsum, einzelne Medikamente, Funktionsstörungen der Schilddrüse oder Herz-, Nerven- und Hirnerkrankungen. So reagieren manche Angstpatienten besonders heftig auf äußere Reize und sind labiler im Umgang mit Konflikten oder Situationen, die sie nicht kontrollieren können.

Psychologen gehen zudem davon aus, dass Menschen, die unter Angststörungen leiden, nie gelernt haben, mit normaler Angst umzugehen. Sie sind bei (vermeintlich) bedrohlichen Situationen überfordert oder haben die Ängste aus frühkindlicher Beobachtung von ihren Eltern übernommen (zum Beispiel die Flugangst oder Spinnenangst). All diese Faktoren können Angst auslösen und auch die Angst vor der Angst fördern und manifestieren.

Oft kommen sogar mehrere Faktoren zusammen. Treffen diese dann noch auf ein geringes Selbstbewusstsein oder Selbstwertgefühl, entwickeln die Menschen starke Angst.

Angst überwinden: 10 Regeln wie Sie Ihre Angst besiegen

Normalerweise dauert Angst nicht lange an, und ein gelegentlicher Angstanfall ist auch nicht schädlich. Erhöhte Aufmerksamkeit kann sogar ein Vorteil sein und unsere Leistung steigern – wie zum Beispiel beim Lampenfieber. Sie können aber auch schon vor und während der Angstattacke etwas tun, um Ihre Furcht zu reduzieren beziehungsweise die Angst zu überwinden und zu besiegen.

Das können Sie selbst tun:

1. Stellen

Der beste Weg aus Angst heraus, geht durch die Angst hindurch. Stellen Sie sich Ihren Ängsten und laborieren Sie nicht an den Symptomen. Indem Sie sich die Auslöser bewusst machen und diese als unbegründet entlarven (was sie bei vielen Ängsten und Sorgen sind), nehmen Sie der Angst ihre Kraft. Bei sozialen Phobien zum Beispiel können Sie gezielt üben, Fremde anzusprechen, ihnen in die Augen zu sehen oder Reden vor Publikum zu halten. Sie können ja mit einer Tischrede oder Stegreifrede beginnen.

2. Erforschen

Analysieren und hinterfragen Sie Ihre Ängste: Wie fühlt sich Ihre Angst an? Was löst sie aus? Wie reagiert Ihr Körper darauf? Welche Gedanken kreisen dann im Kopf? … Indem Sie mit Interesse Ihre Angst erforschen, schmilzt die Bedrohung und Sie werden damit vertrauter. Das reduziert ebenfalls das Angstpotenzial. Manche empfehlen sogar mit der Angst zu „sprechen“ – auch das macht sie eher zum Verbündeten als zum Feind.

3. Lernen

Nehmen Sie nicht nur Ihre Trigger und die Angstreaktion darauf bewusst wahr, sondern spüren Sie auch deutlich, wann und wie sich der Körper wieder beruhigt und die Angst von allein wieder abnimmt. Lernen Sie sich so besser kennen und programmieren und konzentrieren Sie sich bei einem Angstanfall gezielt auf diese Angstbewältigung – natürlich ohne Druck zu machen. Gefühle erschöpfen sich immer von selbst. Und wie gesagt: Angstgefühle sind völlig normale Stressreaktionen und im Kern gesund. Damit gehen Sie gedanklich auf Distanz und steigern sich erst gar nicht weiter hinein. Siehe auch: Fast Phobia Cure.

4. Ablenken

Die meisten Menschen fokussieren bei der Angst auf die Begleiterscheinungen und Symptome – etwa die schwitzigen Hände, das Zittern, Stottern und Erröten. Das macht alles nur noch schlimmer und verstärkt die Angst vor der Angst. Verändern Sie den Blickwinkel und richten Sie den Fokus nach außen. Ignorieren Sie die körperlichen Signale weitestgehend und konzentrieren Sie sich auf das, was Ihnen Sicherheit gibt – Ihre gute Vorbereitung, ein freundliches Gesicht im Publikum, kein Grund zur Panik. Beobachten Sie beispielsweise Ihre Umgebung – Gegenstände, Geräusche, Gruppen. So bleiben Sie in der Realität und stoppen das Gedankenkarussell.

5. Bewegen

Stress und Angst sind nahe Verwandte – und können ähnlich überwunden werden: durch Bewegung. Indem wir aufstehen, spazieren gehen oder Sport machen, zwingen wir auch unseren Geist aus dem Tunnel heraus, erweitern den Horizont und bekommen den Kopf frei. Bewegung bringt uns nachweislich auf andere (gute) Gedanken.

6. Entspannen

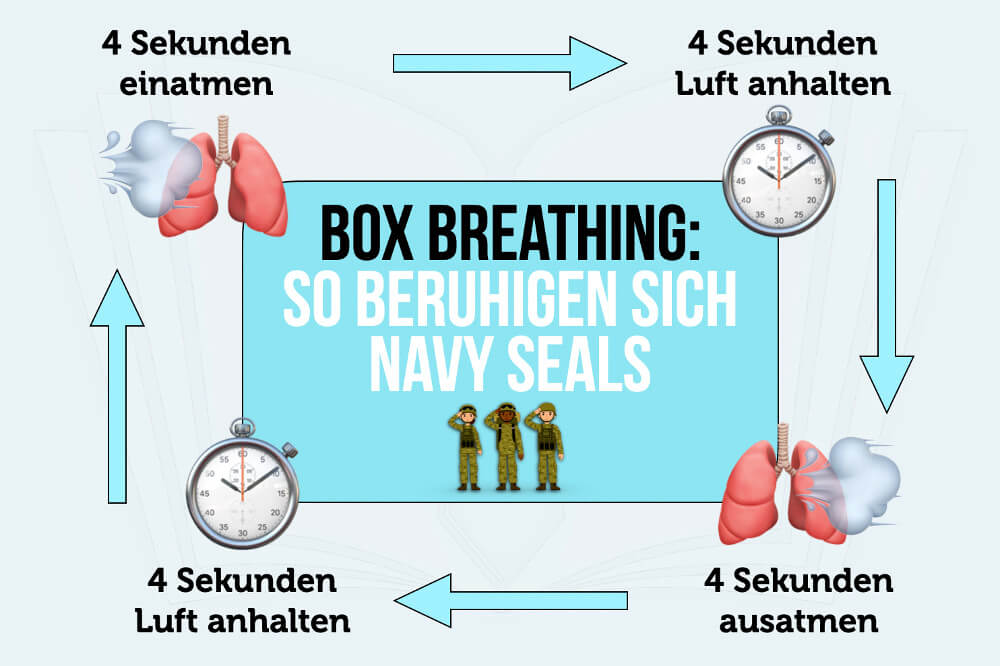

Eine ganze Reihe von Entspannungsübungen ist darauf ausgelegt, den Geist auf das Hier und Jetzt zu richten und damit weg von quälenden Gedanken und Angstauslösern. Dazu zählen Meditation und die Progressive Muskelentspannung nach Jacobson ebenso wie Atemübungen (siehe auch: Breathwork) oder Yoga. Allesamt dienen sie nicht nur zur Stressbewältigung, sondern auch dazu, Angst zu überwinden und generell gelassener zu werden.

7. Trainieren

Angstbesetzte Situationen zu vermeiden, konserviert die Angst eher noch. Stattdessen können Sie Schritt für Schritt trainieren, besser damit umzugehen. Wenn Sie also zum Beispiel Angst vor großen Plätzen und Menschenmassen haben, können Sie langsam beginnen und erst einmal Bus oder Bahn fahren. Dann besuchen Sie einen kleinen Club oder gehen auf private Partys. Es muss ja nicht gleich ein Festival oder Konzert sein. Ausschlaggebend ist, dass Sie die Angst einerseits zulassen aber auch trainieren, damit umzugehen und der Erwartungsangst erst gar kein Futter geben.

8. Ernähren

Kein Scherz: Ernähren Sie sich besser. Zu viel Zucker, Tabak, Alkohol und Koffein können Ängste begünstigen. Indem Sie sich besser und ausgewogener ernähren und regelmäßig (und ausreichend) schlafen, stärken Sie Ihr seelisches und geistiges Immunsystem und gewinnen ebenso zusätzliche Energie wie mentale Stärke.

9. Gedulden

Je nachdem, wie lange Sie schon mit Ihrer Angst leben, sollten Sie sich bei den obigen Schritten genug Zeit lassen und nicht zu viel auf einmal erwarten. Das erzeugt nur neuen Stress. Angst ist ein Begleiter – kein Bestimmer. Einen Reflex bekommen Sie immer mit Ihrem Bewusstsein in den Griff. Aber das kann etwas Zeit brauchen. Daher ist Geduld Ihr bester Verbündeter beim Überwinden der Angst.

10. Angst Therapie: Nicht zu lange warten!

Wenn alle Hausmittel nicht helfen, ist es auch keine Schande, einen Arzt oder Psychologen zu konsultieren. Im Gegenteil: Es gibt inzwischen gute Therapien gegen Angst – teils durch Konfrontation, teils durch tiefenpsychologische Methoden und Psychoanalyse oder Medikamente (Antidepressiva, Beruhigungsmittel). Auch Selbsthilfegruppen können helfen, sich mit anderen Betroffenen auszutauschen und so die Ängste zu besiegen.

Als Faustregel können Sie sich merken: Sie sollten immer dann zum Arzt, wenn…

- Die Angst chronisch und übermäßig stark ist.

- Die Angstzustände zunehmend häufiger und intensiver sind.

- Die Ängste sich durch die Lebensumstände nicht erklären lassen.

- Die Angst Sie im (sozialen) Leben stark einschränkt.

- Die Angst sich nicht aus eigener Kraft überwinden lässt.

Bedenken Sie: Je länger Sie sich von der Angst lähmen und blockieren lassen, desto mehr kann sie sich verfestigen, was eine Therapie schwieriger und länger macht. Bei veritablen Anzeichen einer Angststörung sollten Sie sich daher möglich frühzeitig professionelle Hilfe suchen.