Immer da: Dieses Gefühl, beobachtet zu werden

Manch gläserne Arbeitsplätze und Großraumbüros haben eine unschöne Begleiterscheinung: Das Gefühl, permanent von anderen beobachtet zu werden. Das kann beklemmend sein – als wären wir einer ständigen sozialen Kontrolle ausgesetzt.

Der Fachausdruck dafür: SBO – „sense of being observed“. Aber woher kommt das Gefühl, beobachtet zu werden?

Beobachtet werden: Bloße Einbildung?

Der Psychologe Edward Titchener hat sich schon 1898 mit dem SBO-Effekt befasst. Seine Erkenntnis: „Wir alle sind mehr oder weniger nervös angesichts dessen, was sich in unserem Rücken abspielt.“ So habe ein Freund von ihm beim Tanzen lernen richtiggehend Schmerzen dabei, dem Tanzlehrer den Rücken zuzukehren.

Jahre später untersuchte der Psychologe John Edgar Coover dasselbe Phänomen. Auch er stellte bei Studien fest: Das Gefühl der permanenten Beobachtung ist in der Bevölkerung weit verbreitet. Zahlreiche Menschen meiden deshalb die erste Reihe – im Hörsaal genauso wie in einer Theatervorstellung. Nicht zu wissen, was hinter einem passiert, verursacht bei vielen Anspannung und innere Unruhe.

Was ist der Anstarr-Effekt?

Beide Psychologen kamen jedoch zu dem Schluss: Der sogenannte Anstarr-Effekt ist bloße Einbildung – ein typischer Beurteilungsfehler. In den seltensten Fällen interessieren sich die anderen wirklich für uns oder beobachten uns. Die meisten Menschen sind viel mehr mit sich selbst beschäftigt (siehe: Spotlight-Effekt).

Was sind die Gründe für den Anstarr-Effekt?

Die Gründe dafür, warum wir uns gerade beobachtet fühlen, können von banal bis bedrohlich reichen:

- Sie fallen auf

Und zwar optisch – durch Ihre auffällige Kleidung, durch besondere Attraktivität, durch eine außergewöhnliche Ausstrahlung wie Charme oder Charisma oder ein ungewöhnliches Verhalten. Klar, wer auf der Straße stolpert und hinfällt, zieht die Blicke auf sich. So einfach wie trivial. - Sie sind schüchtern

Wer schüchtern ist, hat häufiger das subjektive Gefühl, beobachtet zu werden. Das liegt aber nicht daran, dass einen die Menschen wirklich häufige anstarren. Vielmehr mögen es Betroffene nur noch weniger und haben oft Angst vor Ablehnung oder einer Blamage. Die Vorstellung, im Mittelpunkt zu stehen, behagt ihnen gar nicht. - Sie haben paranoide Züge

Weniger harmlos ist der Fall, dass Sie tatsächlich an einer psychische Erkrankung oder Sozialphobie leiden. In dem Fall könnte der Anstarr-Effekt ein erstes Indiz für paranoide Persönlichkeitsstörung sein. Im Fall wird empfohlen, sich professionelle Hilfe durch einen Arzt oder Therapeuten zu suchen.

Woher kommt das Gefühl, beobachtet zu werden?

Das Gefühl, beobachtet zu werden, hat seinen Ursprung in der Evolutionsgeschichte. „Unsere Augen haben eine außergewöhnliche Form“, schreibt die Neurowissenschaftlerin Harriet Dempsey-Jones. Zum Einen erregen sie große Aufmerksamkeit, weil die Pupille von einer großen weißen Fläche umgeben ist, was den Kontrast erhöht und die Blickrichtung verrät.

Die Angst vor fremden Blicken sei daher ein Schutzmechanismus, der uns vor einer potenziellen Gefahr schützen soll: Anstarren ist nicht nur eine Dominanzgeste – auch Angreifer fixieren ihr Opfer zunächst.

Mechanismus der Evolution

Wer sich vergewissert, dass einen niemand beobachtet, „will also nur sicher gehen – im Wortsinn“, sagt auch Colin Clifford, Verhaltenswissenschaftler an der Universität von New South Wales. Den Mechanismus habe uns die Evolution mitgegeben: „Wir sind darauf programmiert, zu glauben, dass uns andere anstarren“, sagt Clifford. Der Blickkontakt könnte auch Böses bedeuten. Dahinter stecke keine soziale Phobie oder gar ein Verfolgungswahn.

Umsichtiger Blick: Indiz für schlechtes Gewissen?

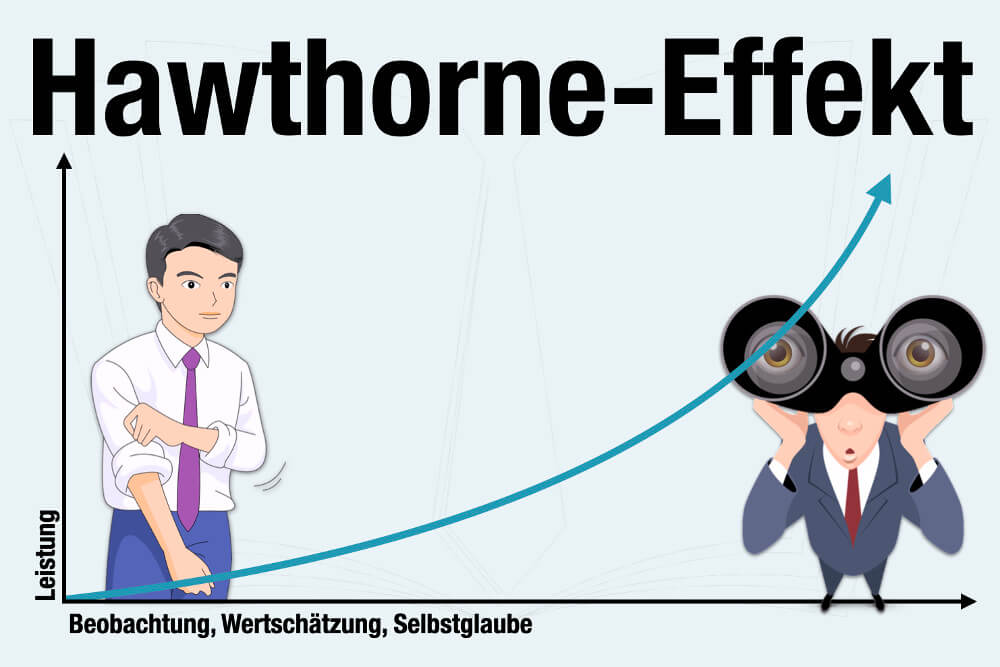

War die Angst vor Beobachtung früher eine Abwehrreaktion, so stellt sie heute oft ein soziales Verhaltensmuster dar: Wer glaubt, beobachtet zu werden, will nichts falsch machen oder durch sein Verhalten negativ auffallen. Er oder sie handelt eher umsichtig – und regelkonform.

Wie die Psychologen Melissa Bateson und Daniel Nettle von der Universität Newcastle zeigen konnten, reicht schon das Bild eines Augenpaares, um auf uns einen erzieherischen Effekt auszulösen: Wer sich beobachtet fühlt, schmeißt keinen Müll auf die Straße oder hält sich an Tempolimits.

Sicher, wer sich im Büro permanent auf dem Präsentierteller wähnt, wird irgendwann unsicher und fühlt sich unwohl. Aber erstens ist das in erster Linie Einbildung und zweitens könnte es auch nur ein Indiz für ein schlechtes Gewissen sein – weil Sie zum Beispiel vorhaben, sich in der Nase zu bohren oder weniger beschäftigt sind, als sie aussehen wollen…

Was tun, wenn man wirklich beobachtet wird?

Leider gibt es auch Menschen, die anderen nachstellen – sogenannte Stalker. Stalking ist gemäß § 238 StGB ein Straftatbestand. Der verschmähte Kollege, die verlassene Ex-Geliebte oder eine wildfremde Person drängt sich unerwünscht in das Leben eines anderen… Falls Sie sich durch andere belästigt fühlen, müssen Sie handeln!

Ich werde beobachtet: Was kann ich tun?

- Informieren Sie umgehend Dritte darüber, dass Sie sich von einer anderen Person beobachtet fühlen. Gewinnen Sie Zeugen!

- Dokumentieren Sie alle Momente (mit Datum, Uhrzeit), wann Ihnen der Stalker nachstellt. Versuchen Sie Beweise zu sammeln oder Fotos (mit dem Handy) zu machen.

- Vermeiden Sie Situationen, in denen Sie alleine sind und machen Sie dem Stalker unmissverständlich klar, dass Sie seine Kontaktversuche ablehnen. Deutliche Abgrenzung ist die erste und wichtigste Maßnahme.

- Schalten Sie die Polizei ein. Stellen Sie Strafanzeige, beispielsweise wegen Hausfriedensbruch, Bedrohung, übler Nachrede oder Beleidigung.

Was andere dazu gelesen haben

- Selektive Wahrnehmung: Ein Beispiel und Test

- Confirmation Bias: So gefährlich ist der Bestätigungsfehler