Definition: Was ist die Ebbinghaus’sche Vergessenskurve?

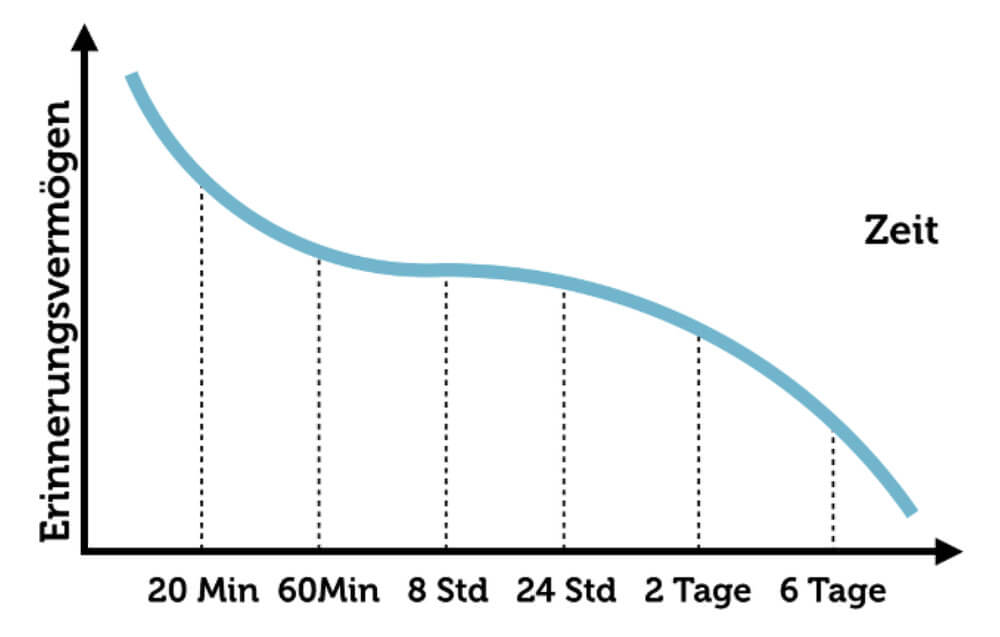

Die Vergessenskurve (auch: Ebbinghaussche Kurve) veranschaulicht den Grad der Vergesslichkeit innerhalb einer bestimmten Zeit. Der Zusammenhang wurde bereits 1885 von dem deutschen Psychologen und Gründer der experimentellen Gedächtnisforschung, Hermann Ebbinghaus, entdeckt.

Die Ebbinghaussche Vergessenskurve sagt:

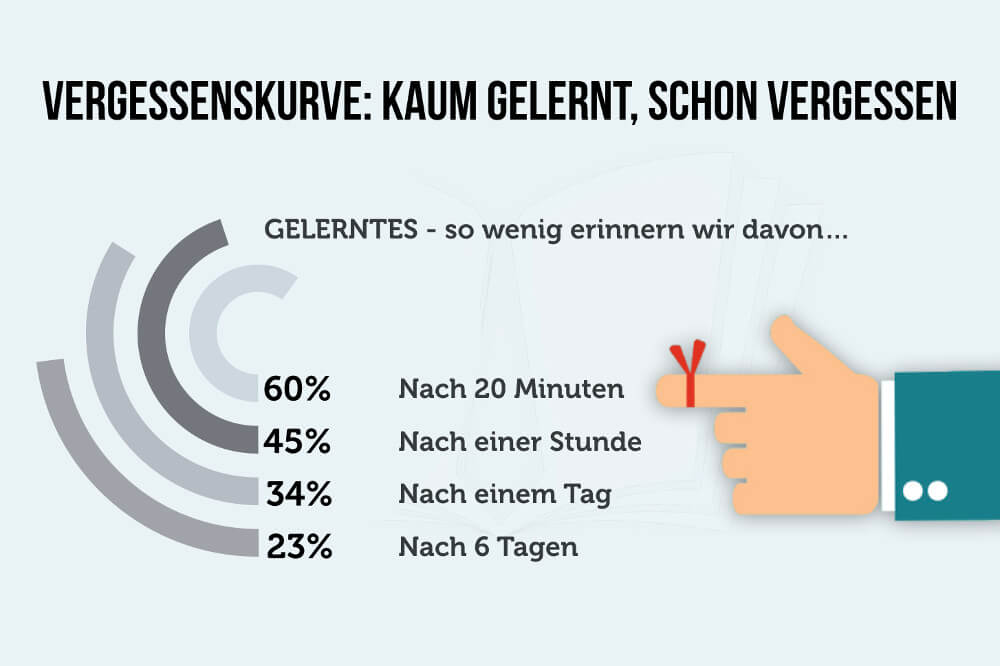

- Nach 20 Minuten können wir nur noch 60 Prozent eines aufgenommenen Textes abrufen.

- Nach 60 Minuten haben wir bereits 55 Prozent vergessen.

- Nach 24 Stunden erinnern wir nur noch 34 Prozent – 66 Prozent vergessen.

- Nach 6 Tagen kommt die Vergessenskurve auf 23 Prozent.

- Langfristig bleiben sogar nur 15 Prozent eines gelernten Textes gespeichert.

Um der drohenden Wissensverdunstung zu entgegen, bleiben nur zwei Alternativen: sich damit abfinden und hoffen, dass wir notwendige Dinge behalten – oder geeignete Gegenstrategien entwickeln…

Vergessenskurve: Warum vergessen wir so viel?

Laut Gedächtsnisforschung hängt die Vergessenskurve stark von dem erlernten Wissen ab. Je unnützer das Wissen und je geringer die Bedeutung für uns, desto leichter vergessen wir den Stoff. Das gilt für belanglose Fakten in der Schule genauso wie komplizierte Formeln oder Fakten im Studium. Wer zum Beispiel Vokabeln für eine Fremdsprache lernt, die er oder sie öfter spricht, vergisst diese deutlich weniger – sie sind wichtig und werden wiederholt.

Kritiker warfen Ebbinghaus später immer wieder vor, die Basis seiner Vergessenskurve seien nur zufällig zusammengesetzte Silben gewesen. Daher sei das Ergebnis nicht ohne Weiteres verallgemeinerbar. Einige Forscher, darunter auch der Göttinger Psychologie Georg Elias, konnten die Ergebnisse von Hermann Ebbinghaus aber in ihren Studien bestätigen.

Mnemotechniken gegen die Vergessenskurve

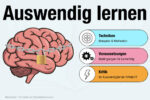

Wer sich Zahlen, Daten und Fakten besser merken will, kommt an gezieltem Gedächtnistraining nicht vorbei. Sogenannte Mnemotechniken sind wissenschaftlich erprobte Methoden, die unsere Merkfähigkeit steigern.

Dazu müssen Sie zuerst verstehen, wie das Memorieren funktioniert: Jedes Mal, wenn wir Neues lernen, entstehen Nervenverbindungen (sog. Synapsen). Das Gehirn vernetzt sich also immer intensiver. Entscheidend für die Merkfähigkeit ist, wie viele verschiedene Verbindungen es zu einer Information gibt. Je mehr Alternativrouten das Gehirn nehmen kann, um ein gesuchtes Wort oder eine Information zu finden, desto schneller können wir es aus der hintersten Ecke der grauen Zellen ins Bewusstsein laden.

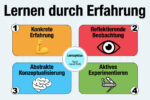

Wie Gedächtnistraining funktioniert

Diese Art Behaltenskurve lässt sich wiederum gezielt für das Gedächtnistraining beziehungsweise moderne Lerntechniken nutzen. So hilft es beim Auswendiglernen, möglichst viele und starke Synapsenverbindungen zu erzeugen und zusätzlich zum Lernstoff Farben, Formen, Bilder, Gerüche, Geräusche, Gefühle und Geschichten zu speichern.

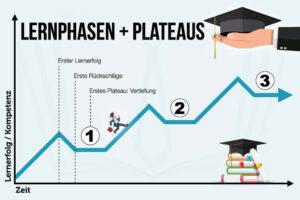

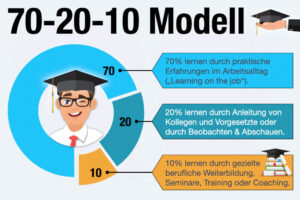

Bei allem Lernen und Einprägen sollten Sie zudem die Lernzeit aufteilen. Über 4 Wochen hinweg pro Tag 10 Minuten zu pauken (rund 300 Minuten) bringt deutlich mehr als an einem Tag 5 Stunden (auch 300 Minuten) am Stück zu büffeln.

Tipps: Der Vergessenskurve entgegenwirken

Im Alltag ist es normal, dass wir Unwichtiges schnell wieder vergessen. Nicht zuletzt ist das Vergessen ein Schutz des Gehirns vor Überbelastung. Deshalb entscheidet es oft unbewusst und binnen Sekunden: „Das ist wichtig – und das kann weg!“ Zugleich können wir selbst etwas tun, um der Vergessenskurve entgegenzuwirken:

1. Aufschreiben

Wenn wir Lernstoff handschriftlich aufschreiben, transformieren wir das Wissen in eigene Worte, die uns mehr bedeuten als fremde Formulierungen. Zugleich werden aus den Buchstaben Bilder, die wir uns ebenfalls besser merken.

2. Mindmap

Noch besser als das Aufschreiben ist eine Mindmap. Beim Erstellen der Gedankenkarte verarbeiten und verinnerlichen Sie den Lernstoff. Sie müssen sich intensiv damit auseinandersetzen und vergessen weniger. Die zusätzliche Visualisierung steigert den Merkeffekt deutlich.

3. Wiederholen

Tag für Tag gibt es unzählige Aufgaben, die unsere volle Aufmerksamkeit erfordern und diese auf immer neue Reize lenken. Damit das Gelernte nicht verblasst, müssen Sie es regelmäßig wiederholen – zum Beispiel mit einem Merkzettel oder mithilfe von Lern- und Karteikarten, die Sie sich immer wieder durchlesen oder die wichtigsten Punkte darauf aus dem Kopf aufsagen (siehe auch: Gehirnjogging).

4. Entspannen

Ständige Anspannung blockiert das Lernen. „Druckbetankung“ mag effizient sein, hält aber nicht lange. Besser lernt, wer sich regelmäßig entspannt und Pausen macht. Zusätzlich hilft Autogenes Training oder Progressive Muskelrelaxation nach Edmund Jacobson. Dabei werden einzelne Muskelgruppen der Reihe nach gezielt an- und entspannt. In solchen Ruhephasen speichert das Gehirn Informationen im Langzeitgedächtnis.

5. Verknüpfen

Der Vergessenskurve entgegenwirken können Sie, indem Sie neue Informationen mit bekanntem Wissen verschmelzen. Das kann eine Geschichte, ein Ort oder ein Erlebnis sein, das Sie damit bewusst verbinden. Das Prinzip funktioniert wie bei einer Eselsbrücke:

Die Nummer 3210072412 könnten Sie sich zum Beispiel so merken: „3-2-1 Meins“ ist der Ebay-Slogan, 007 der Code von James Bond, 2412 das Weihnachtsdatum. Statt 3210072412 merken Sie sich nur: „Ebay, Bond, X-Mas“. Oder eine abstruse Geschichte dazu: „Bei Ebay kauft James Bond die Geschenke für Weihnachten.“ Je absurder die Geschichte, desto besser der Memory-Effekt.

6. Einteilen

Gerade komplexe Zusammenhänge wollen manchmal einfach nicht in den Kopf. In dem Fall hilft aufteilen: Separieren Sie die komplexen Informationen in verdauliche Happen und prägen Sie sich diese kleinen Einheiten ein. Idealerweise verknüpfen Sie diese logisch miteinander.

7. Vorlesen

Für kürzere Texte, wie etwa Gedichte oder eine 10-minütige Präsentation sollten Sie sich Ihr Manuskript laut und Satz für Satz vorlesen. Erst den ersten Satz, dann schließen Sie die Augen und sprechen ihn auswendig nach. Dann lesen Sie den zweiten Satz, schließen wieder die Augen und rezitieren diesmal den ersten UND zweiten Satz. Dann den dritten Satz und so weiter. Das ist etwas müßig, funktioniert aber garantiert.

8. Schlafen

Für das dauerhafte Memorieren ist gesunder Schlaf (rund 7 Stunden) unerlässlich. Der Kopf lernt bereits kurz nach dem Einschlafen: Nach 15 Minuten fallen wir in den Deltaschlaf. Dabei schiebt das Gehirn die tagsüber gemachten Erfahrungen und gelernten Informationen aus dem Zwischenspeicher (Hippocampus) in den Langzeitspeicher (Neokortex) und bildet gleichzeitig das deklarative Gedächtnis: Dort merken wir uns Fakten, Vokabeln, Geschichten.

Deshalb sollte zum Beispiel, wer am nächsten Tag einen Vortrag halten will, sich das Redemanuskript vor dem Schlafengehen noch einmal durchlesen. Innerhalb von jeweils 90 Minuten wechselt sich der Deltaschlaf mit dem REM-Schlaf (= Rapid Eye Movement) ab. In dieser Traumphase speichern wir wiederum prozedurale Fertigkeiten, also Handlungsabläufe wie Fußball spielen, Radfahren, Malen.

Was andere dazu gelesen haben