Definition: Was ist ein Rollenkonflikt?

Ein Rollenkonflikt ist eine besondere Form des sozialen Konflikts. In der Psychologie beschreibt er Spannungen, die aufgrund widersprüchlicher Erwartungen an die eigene Person entstehen.

Beispiel aus dem Alltag: Jemand soll gleichzeitig zwei Anforderungen erfüllen, die nicht miteinander vereinbar sind. Zum Beispiel soll ein „Vater“ sein Kind bei einem Schulprojekt unterstützen; gleichzeitig erwartet der Chef von seiner „rechten Hand“ vollen Einsatz bei einem wichtigen Projekt. Muss er sich entscheiden, entsteht ein klarer Rollenkonflikt.

Rollenkonflikte führen bei den Betroffenen oft zu starkem Stress und Schuldgefühlen bzw. einem schlechten Gewissen, weil Sie sich für eine Rolle entscheiden müssen und der anderen dadurch nicht mehr gerecht werden.

Definition: Was sind soziale Rollen?

Soziale Rollen sind typische Verhaltensweisen, die das persönliche Umfeld oder die Gesellschaft in bestimmten Situationen von uns erwartet – als Schüler, Mutter, Vater, Freund, Chef. Die Erwartungen sind meist durch Regeln, Normen und Werte der Gesellschaft festgelegt. Jeder Mensch übernimmt im Alltag mehrere verschiedene Rollen – zum Beispiel gleichzeitig Tochter und Schülerin, Kollege und Freund. Sie erleichtern das Zusammenleben, weil jeder weiß, was von ihm erwartet wird.

Rollenkonflikt Bedeutung

Unterschieden werden bis zu fünf unterschiedliche Arten von Rollenkonflikten, die im beruflichen und privaten Umfeld auftreten können (dazu unten mehr):

- Intra-Rollenkonflikt

- Inter-Rollenkonflikt

- Person-Rollenkonflikt

- Rollenambiguität

- Rollenüberlastung

Gegen die verschiedenen soziale Rollen, die Sie haben, können Sie sich kaum wehren. Vielmehr müssen Sie Strategien entwickeln, um diese Konflikte zu bewältigen – zum Beispiel offen darüber reden und Prioritäten setzen.

5 Rollenkonflikt Arten

Ein Rollenkonflikt kann unterschiedliche Formen haben – abhängig von der Erwartungshaltung anderer oder der Konstellation der Personen im Team.

In der Psychologie werden vor allem fünf Rollenkonflikt Arten unterschieden – einfach erklärt mit Beispielen:

-

Rollenkonflikt Beispiel:

Sie beraten einen Kunden zu den Leistungen eines Produkts. Ihr Chef möchte, dass Sie möglichst viel verkaufen und hohe Umsätze erzielen; der Kunde erwartet jedoch eine ehrliche Beratung, die auch auf die Nachteile hinweist.

-

Rollenkonflikt Beispiel:

Eine Frau ist erfolgreiche Mitarbeiterin und fürsorgliche Mutter. Ihr Chef erwartet, dass Sie mehr Verantwortung übernimmt und auch mal länger arbeitet; die Kinder wünschen sich, dass Mama mehr Zeit mit ihnen verbringt (siehe: Kind und Karriere).

-

Rollenkonflikt Beispiel:

Ein Mitarbeiter wird befördert und übernimmt nun eine Führungsrolle. In der neuen Position soll er jedoch Stellen abbauen und ehemalige Kollegen auswählen, die entlassen werden sollen.

-

Rollenkonflikt Beispiel:

Jemand ist neu im Team und nimmt zum ersten Mal am Meeting teil. In der Gruppe wird heiß über ein neues Projekt diskutiert – was tun: Einsteigen und ehrlich Punkte kritisieren oder erstmal die Klappe halten, um niemanden auf die Füße zu treten?

-

Rollenkonflikt Beispiel:

Ein Familienvater ist Führungskraft im Job, in drei Vereinen aktiv, engagiert sich im Ehrenamt und kümmert sich um die pflegebedürftigen Eltern… Das muss zu einer Rollenüberlastung führen!

1. Intra-Rollenkonflikt

Der Intra-Rollenkonflikt entsteht dadurch, dass unterschiedliche Erwartungen innerhalb einer einzigen Rolle nicht gleichzeitig erfüllt werden können. Das passiert leicht, wenn verschiedene Gruppen oder Personen widersprüchliche Anforderungen oder Wünsche mit der Rolle verbinden. Betroffene müssen dann abwägen, wie Sie sich verhalten. Die meisten wählen ein Verhalten mit den geringsten negativen Konsequenzen.

2. Inter-Rollenkonflikt

Beim Inter-Rollenkonflikt entstehen die Konflikte durch verschiedenen Rollen, die eine Person gleichzeitig erfüllen muss. Weil es unmöglich ist, diese zu vereinbaren, müssen die Betroffenen abwägen und wählen, welche Rolle Sie erfüllen und welche Sie vernachlässigen.

3. Person-Rollenkonflikt

Der Person-Rollenkonflikt ist ein Zwiespalt zwischen eigenen Interessen, Werten und Bedürfnissen und den Erwartungen an die soziale Rolle. Hier gibt es zwei Möglichkeiten: Sie können in die Rolle hineinwachsen und sich selbst verändern – oder die äußere Erwartungshaltung ändern. Das passiert automatisch, wenn durch schlechte Rollenerfüllung weniger erwartet wird.

4. Rollenambiguität

Die Rollenambiguität (auch: defizitäres Rollenwissen) beschreibt ein fehlendes Verständnis für die eigene soziale Rolle und die daran geknüpften Erwartungen. Betroffene wissen nicht, wie Sie sich verhalten sollen und welches Verhalten von anderen als angemessen bewertet wird.

5. Rollenüberlastung

Rollenüberlastung entsteht, wenn Sie zu viele Rollen gleichzeitig erfüllen sollen. Es kommt zu Unsicherheit und Überforderung.

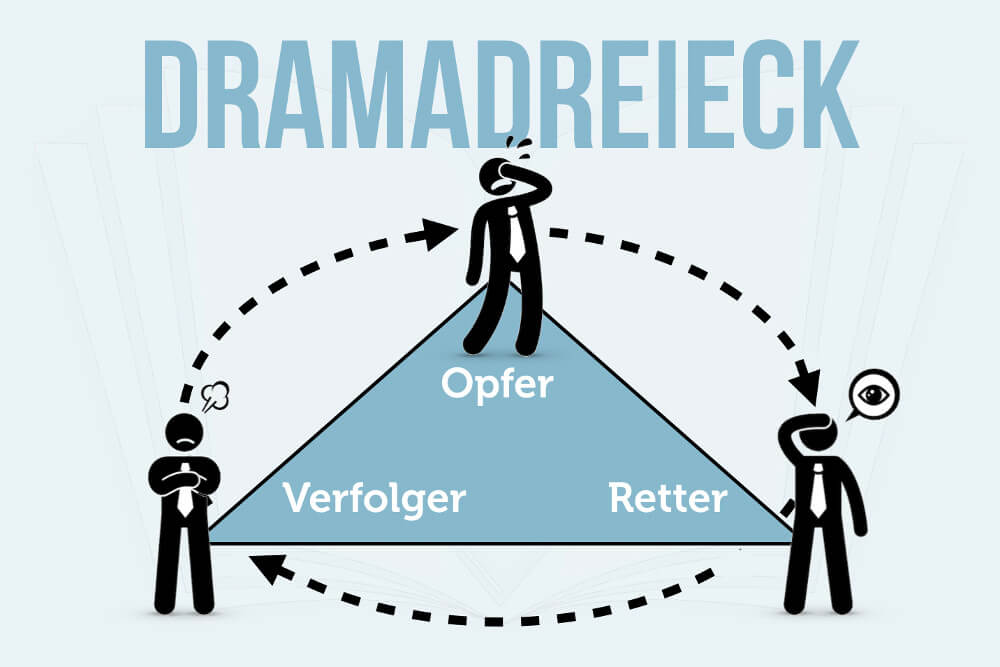

Rollenwechsel: Das Drama-Dreieck nach Stephen Karpman

Wie schnell Rollen wechseln können, zeigt das Dramadreieck des Psychologen Stephen Karpman. In Konfliktsituationen übernehmen die Beteiligten abwechselnd die Rollen als Täter (Verfolger), Opfer und Retter.

Mit jeder Aussage kann die Rolle wechseln. Werden anfangs noch Vorwürfe gemacht (Täter), machen Betroffene kurz darauf die Umstände verantwortlich (Opfer).

Was sind die häufigsten Ursachen von Rollenkonflikten im Berufsleben?

Im Berufsleben entstehen Rollenkonflikte besonders häufig. Die wichtigsten Ursachen sind:

-

Unklare Strukturen

Zuständigkeiten, Aufgabenverteilungen, Verantwortung – sind diese im Unternehmen nicht eindeutig geregelt, kommt es zu widersprüchlichen Anforderungen oder Prioritäten. In einer Studie des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) gaben 45 Prozent der Mitarbeiter an, dass unklare Zuständigkeiten die Hauptursache für Verwirrung und Rollenkonflikte sind.

-

Kollision verschiedener Rollen

Wer mehrere Rollen gleichzeitig innehat (z.B. Teamleiter und Kollege), erlebt oft Ziel- oder Interessenkonflikte. Auch die Konkurrenz zwischen beruflichen und privaten Pflichten steigert den Stress.

-

Widersprüchliche Werte

Persönliche Überzeugungen, Werte oder Bedürfnisse können mit den Anforderungen der beruflichen Rolle kollidieren (typischer Person-Rollenkonflikt). Beispielsweise, wenn die eigene Moral nicht mit der Unternehmenskultur übereinstimmt.

-

Kulturelle Unterschiede

Gerade in interkulturellen Teams führen unterschiedliche kulturelle Hintergründe und Werte zu gegensätzlichen Interpretationen von Rollenanforderungen und Verhaltensstandards. Das gilt insbesondere in diversen Teams und bei internationalen Zusammenarbeit.

-

Persönliche Erwartungen

Wer hohe Ansprüche an sich selbst stellt und zum Beispiel zum Perfektionismus neigt, erlebt häufiger Zielkonflikte zwischen den eigenen Anforderungen und Rollen im Job.

Diese Ursachen wirken oft gemeinsam und verstärken sich gegenseitig. Dann führen die Rollenkonflikte nicht nur zu mehr Stress, sondern können ebenso die Zusammenarbeit im Team und die Produktivität negativ beeinflussen.

Wie kann ich Rollenkonflikte lösen?

Rollenkonflikte sind im Leben praktisch unvermeidbar, weil sie häufig auf Erwartungen von außen basieren, die Sie kaum beeinflussen können. Wir zeigen dafür bewährte Strategien und Tipps, mit denen Sie Rollenkonflikte lösen und bewältigen können:

-

Selbstreflexion nutzen

Reflektieren Sie regelmäßig Ihre Werte und Ziele, um sicherzustellen, dass Ihre Entscheidungen mit Ihren Lebenszielen und den damit verbundenen Rollen übereinstimmen. Dies hilft dabei, unwichtige Rollen loszulassen.

-

Erwartungen checken

Hinterfragen Sie kritisch, was sich andere von Ihnen wünschen – und ob das angemessen und realistisch ist. Durch den Erwartungs-Check erkennen manche auch, dass andere diese Erwartungen gar nicht an Sie haben, sondern dass Sie sich das selbst nur unterstellen und annehmen. Dadurch löst sich der Zielkonflikt sofort auf.

-

Prioritäten definieren

Treffen Sie eine bewusste Entscheidung, welche Rolle SIE übernehmen und welchen Erwartungen Sie gerecht werden wollen. Erfüllen Sie nichts, was Ihnen nicht entspricht. Sie verbiegen sich dabei nur – und werden vor allem sich selbst nicht mehr gerecht!

-

Kommunikation verbessern

Sobald Sie einen Rollenkonflikt bemerken, sollten Sie diesen offen ansprechen – gegenüber Familie, Freunden, Kollegen oder Chef. Eine offene Kommunikation kann eine Konflikteskalation verhindern und das Verständnis steigern.

-

Grenzen setzen

Manchmal müssen Sie deutlich Nein sagen und anderen Grenzen setzen. Zum Beispiel wenn der Chef zu hohe Erwartungen an Sie stellt.

-

Balance herstellen

Gerade beim Inter-Rollenkonflikt gilt: Wählen Sie nicht immer dieselbe Rolle, sondern achten Sie vielmehr auf eine ausgewogene Lebensbalance. Bedeutet: Mal hat die Arbeit und Karriere Vorrang, mal geben Sie der Familie den Vorzug. Keine selbstgewählte soziale Rolle sollte zu kurz kommen.

-

Selbstfürsorge praktizieren

Erwarten Sie vor allem nicht zu viel von sich selbst! Perfektionismus ist ein sicherer Weg ins Unglück. Reduzieren Sie den Erwartungsdruck an sich und akzeptieren Sie, dass Sie manchmal Abstriche oder Pausen machen müssen.

-

Geben Sie sich selbst keine Schuld

Für die meisten Rollenkonflikte sollten Sie sich keine Schuld geben. Es sind äußere Erwartungen – nicht Ihre! Konzentrieren Sie sich stattdessen darauf, mögliche Rollen zu reduzieren und so die Lebensqualität zu verbessern.

Auch das ist keine Schande: Kommen Sie alleine nicht weiter, sollten Sie sich professionelle Unterstützung suchen – zum Beispiel im Coaching oder in Form einer Therapie. Profis und Therapeuten können Sie dabei unterstützen, Rollenkonflikte zu bewältigen und die Selbstfindung zu fördern.

Was andere dazu gelesen haben