Definition: Was ist Katastrophendenken

Katastrophendenken (auch: Katastrophisieren) ist eine kognitive Verzerrung, bei der Betroffene vom Schlimmstmöglichen ausgehen und Situationen dramatischer erleben, als sie sind. Es ist ein extreme Form des destruktiven Denkens bei der negative Ereignisse übertrieben und als unausweichlich betrachtet, was zu Angst, Stress und Hilflosigkeit führt.

Bei dem Denkmuster verlieren sich Menschen in Pessimismus und Worst-Case-Szenarien und nehmen die Folgen einer Situation als schlimmer wahr, als das objektiv wahrscheinlich ist.

Die große Gefahr des Katastrophendenkens ist, dass sich die negativen Gedanken verselbstständigen und Betroffene den Anschluss an die Realität verlieren. Katastrophendenken ist besonders häufig bei Angststörungen, Depressionen und anderen psychischen Erkrankungen anzutreffen.

Katastrophendenken Ursprung & Krankheit?

Der Begriff stammt ursprünglich aus der kognitiven Verhaltenstherapie und wurde von Albert Ellis und Aaron Beck geprägt, die das Katastrophendenken als irrationale Überzeugung bzw. als automatisierte kognitive Verzerrung erkannten. Notorische Schwarzseher werden nicht selten zu regelrechten Gefahrensuchern, die hinter allem ein Desaster, Fiasko, Waterloo, Debakel oder Armageddon vermuten.

Katastrophendenken ist jedoch keine Krankheit oder medizinisch anerkannte Diagnose im ICD-11 (Internationale Klassifikation der Krankheiten), sondern vielmehr ein negatives Denkmuster, das häufig bei psychischen Erkrankungen wie Angststörungen oder Depressionen vorkommt. Von Psychologen wird es eher als ein Symptom für eine Wahrnehmungsverzerrung betrachtet und Hinweis auf psychische Probleme, die behandelt werden sollten.

Katastrophendenken Beispiele

Beispiele für Katastrophendenken finden sich häufig im Alltag und in Situationen, in denen Menschen ohne realistische Grundlage sofort vom Schlimmsten ausgehen – etwa:

- Jemand hat starke Kopfschmerzen und denkt sofort, er oder sie habe einen Gehirntumor.

- Vor einer Prüfung wird trotz guter Vorbereitung befürchtet, komplett zu versagen.

- Eine Person wartet auf die Nachricht von Freund oder Freundin. Weil die nicht kommt, denkt die Person sofort, es habe einen schlimmen Unfall gegeben.

- Bei einem kleinen Fehler im Job, nehmen Betroffene gleich an, deshalb gefeuert zu werden oder dass die Karriere jetzt zuende sei.

- In der Beziehung glauben Katastrophendenker zum Beispiel, dass ein Streit sofort zur Trennung führt, obwohl eine Versöhnung wahrscheinlicher ist.

Sie erkennen natürlich längst das Muster hinter diesen Beispielen: Beim Katastrophendenken wird eine durchaus negative Situationen oder vage Angst derart übertrieben und unrealistisch dramatisiert, dass praktisch der Weltuntergang heraufbeschworen wird. Egal, wie unwahrscheinlich das ist.

Was sind die Ursachen für Katastrophendenken?

Katastrophendenken hat seine Ursache häufig in der Kindheit und frühen Erfahrungen, die von den Betroffenen tatsächlich als Katastrophe erlebt wurden: traumatische Erlebnisse wie der Tod von Angehörigen, ein schwerer Unfall oder eine schwere, lebensbedrohliche Krankheit sowie Situationen, in denen sie sich ohnmächtig und ausgeliefert gefühlt haben. All das kann bewirken, dass jemand dieses Gefühl und Denken konserviert und auf alles Unbekannte und Neue überträgt.

Statt als Erwachsener das eigene Handlungspotenzial zu erkennen, greifen diese Menschen auf frühkindliche Erfahrungen zurück, in denen sie machtlos waren. Während andere gestärkt aus Krisen hervorgehen und mit der Zeit so etwas wie Resilienz entwickeln, verharren Katastrophendenker in einer Art Opferhaltung und in einem Schwarz-Weiß-Denken von Extremen.

Welche Folgen hat Katastrophendenken?

Beim Katastrophendenken handelt es sich keinesfalls um reale Bedrohungen. Vielmehr stecken hinter den Grübeleien überspitzte und pervertierte Annahmen, die immer und immer wieder wiederholt werden, bis sie für die Person als objektive Wahrheit gelten. Die Folge: Die Realität verschwimmt, die ständigen Sorgen verschlingen Lebensqualität. Im Extrem finden die Menschen aus ihrer Verzweiflung nicht mehr heraus.

Tatssächlich sind düstere Zukunftsvisionen nicht weit von einer Depression entfernt. Forscher um Shari Jager-Hyman, Psychologin an der Universität von Pennsylvania, konnten feststellen, dass Menschen mit Katastrophendenken öfter Suizid gefährdet sind und mit starken Gedankenverzerrungen zu kämpfen haben. Wie Depressive verharrten Sie in ihren realitätsfremden Annahmen interpretieren neue Reize falsch.

Die Funktionsweise zerstörerischer Gedanken

Was im Positiven funktioniert – Einprägen durch Wiederholung – funktioniert leider auch im Negativen. Häufig wiederkehrende Gedanken wirken sich auf die Neuronenverbindungen im Gehirn aus und verfestigen sich im Unterbewusstsein. Das wiederum führt dazu, dass wir aus Reizen und Signalen generell falsche Rückschlüsse ziehen – katastrophale im doppelten Wortsinn. Selbst harmlosen Ereignissen werden dann Vorahnungen zugeschrieben und Hinweise auf den nächsten Super-GAU entlockt, die real nicht existieren. Das ist vergleichbar mit klassischen Verschwörungstheorien.

Nehmen wir an, Sie haben schon lange nichts mehr von einem Freund oder einer Freundin gehört, melden sich per Mail und bitten um Rückruf. Doch der bleibt erstmal aus. Katastrophendenken führt jetzt in eine Abwärtspirale aus wilden Mutmaßungen und wirren Spekulationen:

- „Sie mag mich nicht mehr.“

- „Ich habe bestimmt etwas Falsches gesagt.“

- „Vielleicht hatte er einen Autounfall.“

- „Womöglich liegt er auf der Intensivstation.“

- „Oder ist er schon tot?“

Solches Katastrophendenken basiert auf reiner Fantasie. Dazu trägt schon eine Sprache bei, die sich vieler Superlative bedient, um das Bild einer Katastrophe zu beschwören.

Katastrophendenker sind auch Katastrophensprecher: Begriffe wie „furchtbar“, „desaströs“, „verhängnisvoll“, „ruinös“, „krass“ oder „infernal“ sollen bei sich und anderen eine erhöhte Alarmbereitschaft erzeugen. Für Ruhe und Gelassenheit ist dann kein Platz mehr.

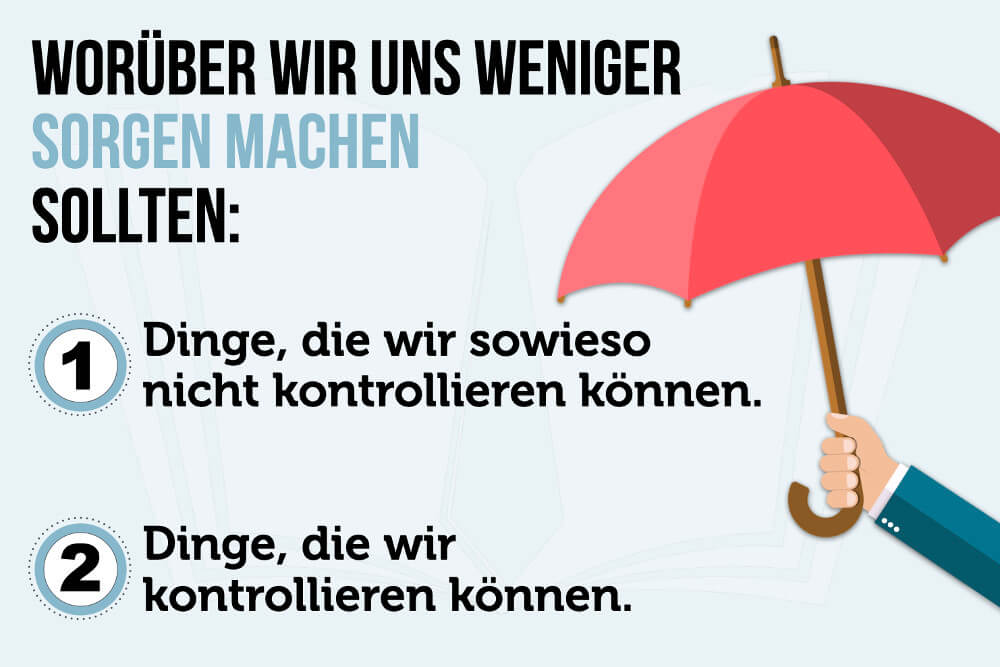

Wie kann ich Katastrophendenken stoppen?

Die Angst, die dem Katastrophendenken zugrunde liegt, ist die Angst vor Kontrollverlust. Diese Angst ist mitunter so groß, dass sie sich in körperlichen Symptomen wie Kopfschmerzen, Durchfall, Herzrasen, Reizbarkeit und schnelle Ermüdung manifestiert. Was also tun gegen Katastrophenphantasien?

Positiv Denken allein reicht hier nicht. Schließlich sitzt das Problem tiefer. Vielmehr geht es darum, einen Ausgleich herzustellen und sich der Realität wieder anzunähern. Experten empfehlen deshalb:

Konzentrieren Sie sich auf die Fakten

Tragen Sie Schwarz-auf-Weiß zusammen, worauf Ihre Annahmen basieren. Suchen echte, belastbare Belege. In den meisten Fällen dürften Sie wenig finden – es sind eben nur (falsche) Annahmen, Unterstellungen, Prognosen, aber ohne Hand und Fuß. Indem Sie sich das bewusst machen, lösen sich manch vermeintliche Katastrophen schon auf oder schrumpfen zum Problemchen.

Suchen Sie sich Unterstützung

Idealerweise verifizieren Sie Ihre Gedanken mithilfe einer kompetenten Person, der sie vertrauen und die nicht bedingungslos all Ihre Meinungen teilt. Das kann ein guter Freund, ein Mentor oder Coach sein. Entscheidend ist, dass diese Person mit ihrer Sichtweise dazu beiträgt, Dinge aus einer anderen Perspektive zu betrachten. Das können Sie zwar auch alleine versuchen – gemeinsam geht aber deutlich leichter.

Schreiben Sie Gedanken auf

Das Notieren von Gedanken erfüllt eine ähnliche Funktion wie der Austausch mit Freunden. Zunächst entlastet das Aufschreiben den Kopf, die Gedanken werden sichtbar und bekommen Struktur. Sie nehmen dabei automatisch eine distanziertere Position ein. Im nächsten Schritt können Sie den Gedanken Alternativen gegenüberstellen – wie bei einer Pro-Contra-Liste – und negative Zukunftsannahmen entkräften.

Spielen Sie das Worst-Case-Scenario durch

Der beste Weg aus der Angst heraus ist durch die Angst hindurch. Also gehen Sie wirklich mal vom Schlimmsten aus und spielen sie es durch: Was kann wirklich passieren. Zum Beispiel, wenn Sie sich davor fürchten vor anderen einen Vortrag zu halten. Was würde bei einem Blackout passieren? Wie schlimm wäre das? In den meisten Fällen geht das Leben weiter und die Panne versendet sich. Vielleicht lachen wir sogar in ein paar Tagen darüber. Nobody is perfect! Diese Konfrontationsmethode hilft zudem dabei, eigene Lösungswege zu erarbeiten und gestärkt aus Krisen hervorzugehen.

Was andere dazu gelesen haben

- Panikattacken: So gehen Sie damit um

- Angst im Job: Wie Sie diese überwinden

- Versagensangst: Ursachen, Symptome, Hilfe

- Prüfungsangst überwinden: 15 Tipps