Definition: Was sind Denkfehler?

Denkfehler sind systematische Fehlurteile oder Irrtümer im Denken, die häufig durch eine fehlerhafte Interpretation von Informationen oder vorschnelle Bewertungen trotz unvollständigem Wissen entstehen. Sie beeinflussen – meist unbewusst – unser Urteilsvermögen und Handeln und können hohe Kosten verursachen oder gar langfristige negative Folgen für Leib und Leben haben.

Denkfehler werden auch als „kognitive Verzerrungen“ (Fachbegriff: Bias) bezeichnet und können verschiedene Formen haben. In der Psychologie und Verhaltensökonomie haben sie eine große Bedeutung, weil sie erklären, warum Menschen oft nicht rational handeln. Das Bewusstsein für diese Denkfehler hilft, objektiver zu denken sowie bessere Entscheidungen zu treffen.

Wie kommt es zu kognitiven Verzerrungen?

Irren ist menschlich. Dabei entstehen die meisten kognitive Verzerrungen vor allem durch fehlerhafte Denkmuster oder eine verzerrte Wahrnehmung. Die Ursachen dafür sind entweder psychologische Faktoren wie mentale Abkürzungen (sog. Heuristiken), falsche Annahmen und Erwartungen oder vorgefertigte Überzeugungen, die Betroffene nur bestätigt sehen wollen. Ebenso schränken Angst und Stress die kognitiven Fähigkeiten ein. Das führt dazu, dass manche Details übersehen, vergessen oder subjektiv falsch gewichtet werden.

Was sind die 12 häufigsten Denkfehler

Denkfehler begleiten uns überall im Alltag – beruflich wie privat. Oft schleichen sie sich unbewusst ein und beeinflussen Entscheidungen, Meinungen oder unser Verhalten. Das Problem: Sie selbst merken meist gar nichts davon.

Umso wichtiger ist, dass Sie die häufigsten kognitiven Verzerrungen und Denkfehler kennen. Allein das Wissen darüber kann helfen, ihre unbewusste Macht zu brechen und die Denkfallen in Zukunft zu vermeiden…

-

Bestätigungsfehler (Confirmation Bias)

Der Confirmation Bias (Deutsch: Bestätigungsfehler) beschreibt die menschliche Schwäche, Informationen zu suchen und zu bevorzugen, die die eigene Meinung oder Überzeugungen bestätigen. Statt durch eine detaillierte Recherche und genaue Analyse die eigenen Annahmen zu hinterfragen und überprüfen, versuchen Betroffene Recht zu behalten und blenden widersprechende Informationen aus. Kurz: Was nicht passt, wird passend gemacht.

Was tun? Hören oder lesen Sie bewusst auch Argumente, die Ihrer eigenen Meinung widersprechen! Der Perspektivwechsel hilft, den Denkhorizont zu erweitern.

-

Selbstüberschätzung (Overconfidence Bias)

Bei der klassischen Selbstüberschätzung (siehe: Overconfidence-Effekt) handelt es sich um eine übertrieben positive Fehleinschätzung der eigenen Fähigkeiten oder die Annahme der eigenen Überlegenheit gegenüber anderen. Der oder die Betroffne glaubt, mehr zu können, länger durchzuhalten oder größeren Einfluss zu haben, als das tatsächlich der Fall ist.

Was tun? Fordern Sie regelmäßig ehrliches Feedback von Ihrem Umfeld ein und reflektieren Sie Fehlschätzungen – besonders nach Fehlentscheidungen.

-

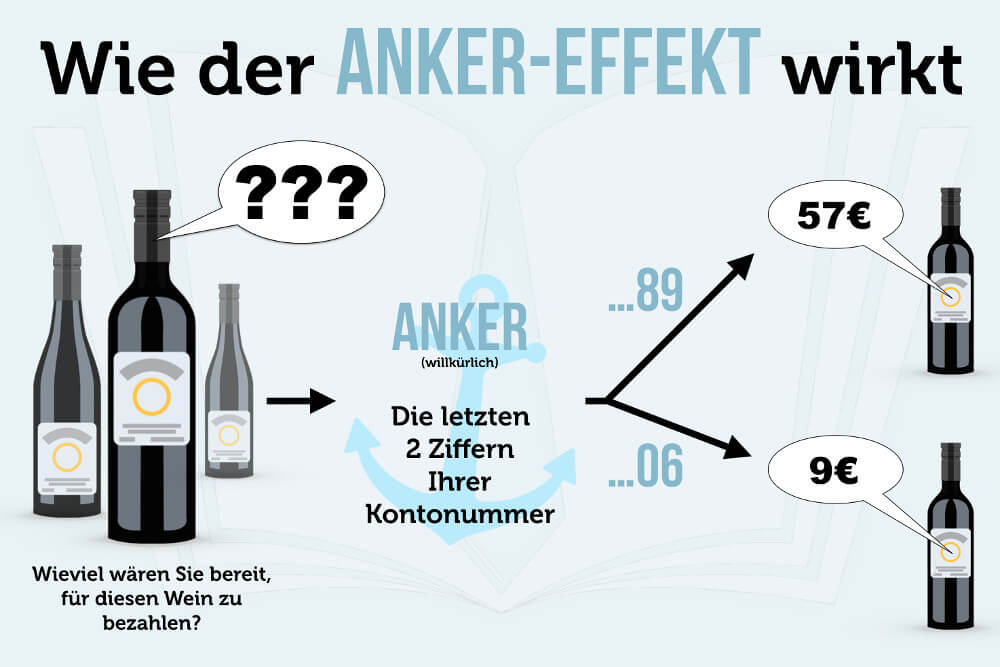

Ankereffekt (Anchoring Bias)

Der Ankereffekt (Englisch: Anchoring Bias) ist ein Bewertungsfehler, mit dem sich das Kaufverhalten von Kunden unbewusst manipulieren und beeinflussen lässt. Einfach erklärt: Wenn wir den Wert einer Sache nicht einschätzen können, sucht unser Gehirn nach einem Vergleichswert. Diese Zahl (der „Anker“) kann aber völlig willkürlich sein – und damit zu einer verzerrten Wahrnehmung und Einschätzung führen.

Was tun? Lassen Sie sich nicht von Ihrem ersten Eindruck oder einem Eröffnungsangebot „ankern“, sondern suchen Sie bewusst mehrere und objektive Vergleichswerte.

-

Rückschaufehler (Hindsight Bias)

Bei Hindsight Bias (Deutsch: Rückschaufehler) versuchen Betroffene ihre eigenen Vorhersage-Fähigkeit überzubewerten und deuten prognostizierte Ereignisse nachträglich so um, dass sie selbst recht behalten – Motto: „Ich wusste es von Anfang an!“ Oder: „Das war mir klar, dass das so kommen musste!“ Gut beobachten lässt sich das an der Börse: Stürzt eine Aktie überraschend ab, sagen viele, dass sie damit längst gerechnet haben – trotzdem haben sie ihr Depot zuvor weder verkauft noch eifrig Optionen auf sinkende Kurse geordert.

Was tun? Führen Sie zum Beispiel ein Entscheidungstagebuch und prüfen Sie im Nachhinein, was Sie wirklich wussten – und was nicht!

-

Halo-Effekt

Der sogenannte Halo-Effekt ist ein typischer Beurteilungsfehler. Dabei überstrahlt ein einzelnes auffälliges und positives Merkmal einer Person die Wahrnehmung aller anderer Eigenschaften und verzerrt so den Gesamteindruck. Beispiel: Sie sehen einen besonders attraktiven Menschen – und nehmen dessen schlechte Charakterzüge gar nicht mehr (oder zu spät) wahr. Das Gegenteil zum Halo-Effekt ist übrigens der Horn-Effekt. Hierbei führt ein negatives Merkmal zur Abwertung der gesamten Person.

Was tun? Trennen Sie systematisch und bewusst Auftreten und äußere Merkmale von Charaktereigenschaften und bilden Sie sich auch einen zweiten Eindruck.

-

Verfügbarkeitsheuristik (Availability Bias)

Das Availability Bias (Deutsch: Verfügbarkeitsheuristik) schleicht sich ein, wenn wir bei einem Ereignis beurteilen müssen, wie wichtig oder wahrscheinlich dieses ist und wie häufig es vermutlich auftreten wird. Weil verlässliche Informationen dazu – beispielsweise in Form von Statistiken – fehlen, wird auf eigene Erfahrungen oder Berichte in Massenmedien zurückgegriffen. Das führt oft zu Fehleinschätzungen. Beispiel: In Ihrer Nachbarschaft wurde ein Haus ausgeraubt. Mit dem Wissen im Hinterkopf werden viele Nachbarn die Wahrscheinlichkeit höher einschätzen, selbst Opfer eines Einbruchs zu werden.

Was tun? Hinterfragen Sie Zahlen, Daten, Fakten und untersuchen Sie stets, ob es sich dabei um repräsentative Daten oder Einzelfälle handelt.

-

Straight-Line-Instinct

Der Straight-Line-Instinct beschreibt die falsche Annahme vieler Menschen, dass sich Erfolge oder Fortschritte stets linear weiterentwickeln. Also zum Beispiel, dass eine Glückssträhne immer weitergeht. Tatsächlich entwickeln sich die meisten Dinge nicht linear, sondern in Kurven. Der Denkfehler ist damit eine Form der selektiven Wahrnehmung und weiterer Beurteilungsfehler.

Was tun? Hinterfragen Sie Trends, überstürzen Sie nichts und vermeiden Sie ein Denken in Extremen (siehe: Schwarz-Weiß-Denken) und fallen Sie nicht auf allzu einfache Lösungen herein.

-

Sunk Cost Fallacy (Fehlinvestitionsfalle)

Die Sunk Cost Fallacy beschreibt die Tendenz von Menschen, an einer falschen Entscheidung festzuhalten und eine Sache weiterzumachen, weil sie bereits Zeit, Geld und Energie in diese investiert haben. Der Denkfehler besteht darin, dass vergangene Investitionen aktuelle Entscheidungen beeinflussen, obwohl die „versunkenen Kosten“ bereits verloren sind und keine Auswirkungen auf den zukünftigen Erfolg haben. Der Denkfehler erklärt zum Beispiel, warum sich manche Menschen immer weiter verschulden (siehe auch: Concorde-Effekt).

Was tun? Akzeptieren Sie Verluste. Manchmal ist Aufgeben und Abhaken der klügere Weg zu einem Neuanfang.

-

Gruppendenken (Ingroup Bias)

Den Denkfehler kennen viele bereits aus der Schule: Gruppendenken (auch: Ingroup Bias) bedeutet, dass wir dazu neigen, Mitglieder einer Gruppe gegenüber Außenseitern zu bevorzugen. Wen wir als Mitglied einer Gruppe wahrnehmen, der wir selbst angehören, finden wir automatisch sympathischer. Diese kognitive Verzerrung ist mit Blick auf gruppendynamische Prozesse interessant: Sie erklärt, warum wir unsere Meinung der Mehrheit anpassen, selbst wenn Sie Zweifel haben.

Was tun? Stärken Sie Ihre mentale Stärke und geistige Unabhängigkeit und trainieren Sie kritisches Denken.

-

Katastrophisieren

Katastrophisieren ist typisches Katastrophendenken: Dabei gehen Betroffene stets vom Schlimmstmöglichen aus und erleben Situationen dramatischer, als diese sind. Es ist ein extreme Form des destruktiven Denkens bei der negative Ereignisse verallgemeinert und übertrieben sowie als ausweglos bewertet werden. Der Pessimismus-Denkfehler führt jedoch zu enormen Stress, fördert Ängste sowie die Gefühle von Hilflosigkeit und Ohnmacht.

Was tun? Konzentrieren Sie sich auf die Fakten und spielen Sie das Worst-Case-Scenario damit durch, um zu sehen: So schlimm ist das gar nicht!

-

Emotionale Beweisführung

Bei der emotionalen Beweisführung nutzen Betroffene ihre Gefühle als Beweis für die Richtigkeit einer Meinung oder Überzeugung – und blenden dabei gleichzeitig echte Fakten und Faktoren aus. So führt der Denkfehler zu irrationalen Gedanken und verstärkt negative Gefühle meist noch.

Was tun? Glauben Sie nicht alles, was Sie fühlen. Emotionen können täuschen und das Bauchgefühl hat nicht immer Recht. Nutzen Sie für Ihr Urteil stets auch belastbare Beweise.

-

Falsche-Konsensus-Effekt

Der Falsche-Konsensus-Effekt beschreibt eine Denkfalle, bei der Menschen überschätzen, wie sehr die eigene Meinung, eigene Interessen oder Präferenzen mit denen anderer Menschen übereinstimmen. Konkret: Betroffene glauben, die Wahrheit zu kennen und alle anderen sehen das genauso – nur stimmt genau das nicht!

Was tun? Hinterfragen Sie Ihre Standpunkte und überprüfen Sie selbstkritisch, ob andere diese Weltsicht wirklich teilen. Andernfalls akzeptieren Sie auch abweichende Sichtweisen (siehe: Ambiguitätstoleranz).

All diese Denkfehler sind menschlich – aber nicht unvermeidbar. Sie zu kennen, ist schon mal ein erster guter Schritt in die richtige Richtung. Sie sind jetzt klüger und können bewusster entscheiden oder Ihr Leben erfolgreicher führen.

Wie kann ich Denkfehler reduzieren?

Ganz vermeiden lassen sich Denkfehler und Denkfallen nie – aber Sie können deren Gefahren reduzieren, indem Sie zum Beispiel Ihre Urteile und Entscheidungen häufiger reflektieren und hinterfragen, um blinde Flecken zu erkennen.

Was ebenfalls hilft:

- Versuchen Sie bewusst, Situationen aus verschiedenen Blickwinkeln zu betrachten, um voreingenommene Sichtweisen oder Stereotype zu relativieren und zu entlarven.

- Schieben Sie Entscheidungen auf, um impulsive Reaktionen zu vermeiden und sich mehr Zeit zum Nachdenken und Abwägen zu geben.

- Holen Sie sich eine zweite Meinung ein und beziehen Sie gute Freunde, Mentoren und andere Ratgeber in den Entscheidungsprozess ein, um Fehlentscheidungen zu minimieren.

- Prüfen Sie grundsätzlich, was Sie hören auf dessen Glaubwürdigkeit und Evidenz. Der Realitätscheck hilft, Denkfallen wie den Bestätigungsfehler zu vermeiden.

- Nutzen Sie Methoden wie Meditation, Atemübungen oder Yoga, um den Geist zu beruhigen oder eine distanzierte Haltung einzunehmen. Unter Stress denken wir einfach nicht klar genug.

Durch die bewusste Reflexion, das Einnehmen alternativer Sichtweisen, das Prüfen von Fakten und gezielte Selbstregulation können Sie viele Denkfehler bereits aushebeln und deren Wirkung deutlich reduzieren.

Wichtig ist ansonsten: Bleiben Sie kritisch – auch sich selbst gegenüber. Und glauben Sie nicht alles, was Sie denken!

Was andere dazu gelesen haben