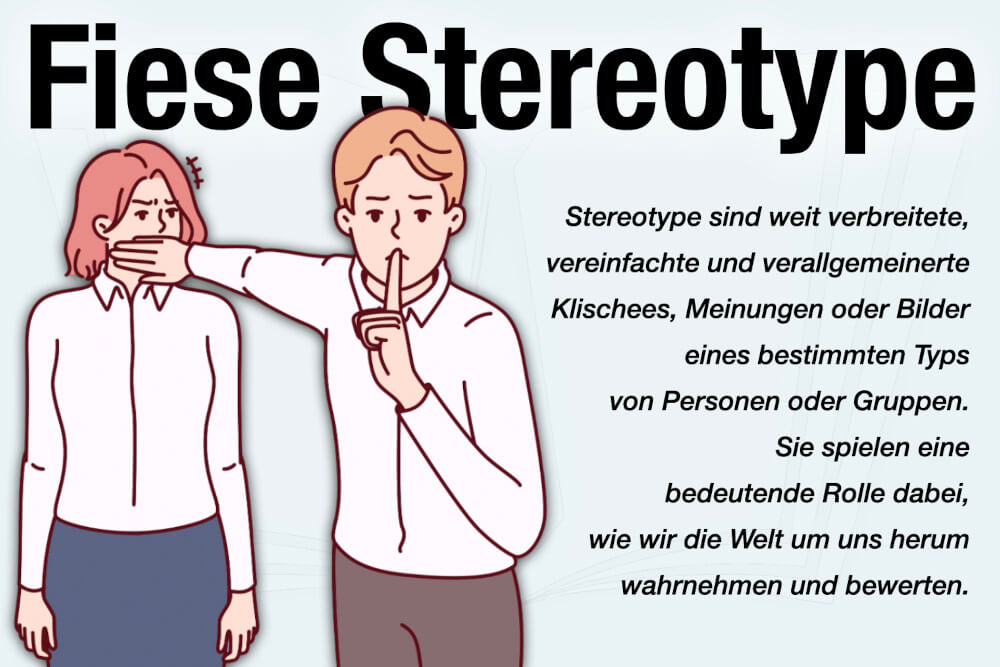

Definition: Was ist ein Stereotyp?

Ein Stereotyp ist eine stark vereinfachte, verallgemeinerte und oft klischeehafte Vorstellung über die Eigenschaften, Verhaltensweisen oder Merkmale einer bestimmten Gruppe von Menschen, Dinge oder Situationen.

Durch ein Stereotyp (Plural: die Stereotype) schreiben wir anderen Menschen Eigenschaften oder Verhaltensweisen zu, ohne sie zu kennen. Festgemacht werden Stereotype häufig an Kriterien, wie Geschlecht, Alter, Nationalität, Hautfarbe, Kleidung, Frisur oder Beruf (siehe: Lookismus).

Typische Merkmale eines Stereotyps

- Verallgemeinerung

Individuelle Unterschiede innerhalb der Gruppe werden ignoriert. - Vereinfachung

Komplexe Zusammenhänge werden auf wenige Merkmale reduziert. - Wertung

Stereotype sind meist emotional gefärbt – sowohl positiv wie negativ. - Prägung

Sie basieren oft auf kulturellen Werten, Mainstream und persönliche Erfahrungen.

3 Arten von Stereotypen

Stereotype werden häufig in drei Kategorien eingeteilt:

Kategorie |

Definition |

| Persönliche Stereotype | Eigene Annahmen, die jemande aufgrund seiner persönlichen Erfahrungen oder Informationen über eine Gruppe trifft. |

| Gruppen-Stereotype | Gemeinsame Überzeugungen über eine Gruppe, die innerhalb einer sozialen Gemeinschaft vorherrschen. |

| Kulturelle Stereotype | Gemeinsame Annahmen über eine Gruppe, die in die Kultur, Bräuche und Institutionen einer Gesellschaft integriert sind. |

Viele Stereotype sind kulturelle Produkte, die durch kollektive Überzeugungen und Erfahrungen geprägt sind. Sie dienen in der Regel der Vereinfachung komplexer sozialer Realitäten sowie als Abkürzung für kognitive Prozesse bei der Verarbeitung großer Mengen sozialer Informationen.

Beispiele: Welche Stereotypen gibt es?

Alle Menschen haben unbewusste Stereotype im Kopf. Wir alle kategorisieren und verallgemeinern – immer wieder. Das zeigt sich auch an den folgenden Beispielen: Haben Sie auch schon so gedacht?

- „Die Generation Z ist faul.“

- „Männer mögen Sport und Autos.“

- „Frauen können Multitasking.“

- „Brillenträger sind besonders schlau.“

- „Die Deutschen haben keinen Humor.“

- „Franzosen sind romantisch.“

- „Südländer sind temperamentvoller.“

Treffen wir fremde Personen, gehen wir davon aus, dass unsere (heimlichen) Annahmen stimmen. Lange bevor wir uns selbst ein Bild von dem Menschen machen, schreiben wir ihm oder ihr aufgrund bestimmter Merkmale besondere Eigenschaften zu. Allein das zeigt, wie ungerecht Stereotype sein können – denn natürlich treffen sie eben nur ganz selten wirklich zu!

Stereotype – Ursprung & Synonyme

Der Begriff „Stereotyp“ stammt ursprünglich aus dem Buchdruck und bezeichnete im 18. Jahrhundert den Druck mit feststehenden, unveränderlichen Schriften. Erst im 20. Jahrhundert wurde er in die Psychologie und Sozialwissenschaften übernommen. Das Wort setzt sich aus den Griechischen „steréos“ (= starr, fest) und „typos“ (= Schlag, Eindruck oder Muster) zusammen.

Häufige Synonym sind: Klischee, verbreitete Überzeugung, Schablone, allgemeine Vorstellung oder Vorurteil.

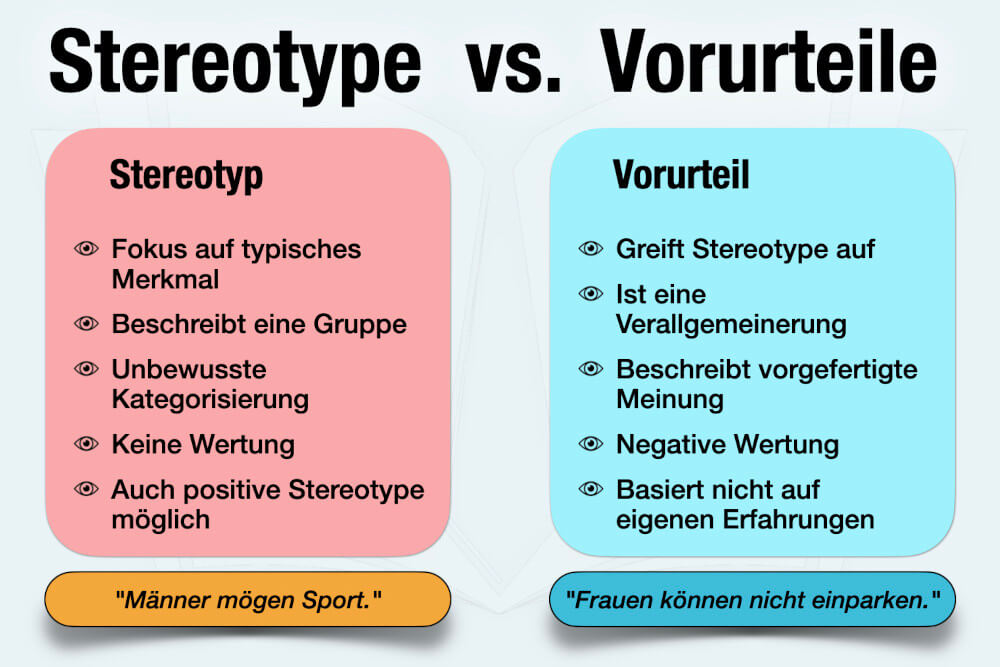

Stereotyp oder Vorurteil: Was ist der Unterschied?

Die Begriffe Vorurteil und Stereotyp werden oft in einem Atemzug genannt und synonym verwendet. Es stimmt zwar, dass beide Bezeichnungen eng verwandt sind, doch gibt es einen wichtigen Unterschied:

-

Stereotyp

Stereotype basieren auf einer meist unbewussten, automatischen Kategorisierung. Durch Schubladendenken, Verallgemeinerungen oder Vereinfachung. Ein Stereotyp kann jedoch ebenso positiv wie negativ oder neutral sein.

-

Vorurteil

Vorurteile bauen dagegen auf vorhandenen Stereotypen auf, fügen jedoch eine ausschließlich negative Bewertung hinzu. Sie sind eine vorgefertigte Meinung oder generell ablehnende Haltung. Aus einer anfänglichen Beobachtung und unbewussten Kategorisierung wird ein negatives Stigma, dem Betroffene nur schwer entkommen können.

Stereotyp Psychologie: Warum sind wir voreingenommen?

Wenn Stereotype so oft falsche Annahmen enthalten, wieso gibt es sie dann überhaupt? Auch wenn die Klischees nicht immer stimmen, gibt es gute Gründe dafür, warum sie bei Menschen so fest im Denken verankert sind:

Mehr Sicherheit

Obwohl ein Stereotyp häufig unrichtig ist, hilft die vereinfachte Darstellung von Personen oder Gruppen dabei, Entscheidungen zu treffen. Es gibt uns Sicherheit und das Gefühl von Kontrolle, wenn wir Fremde sofort einschätzen zu können – selbst wenn sich später herausstellt, dass die erste Einschätzung falsch war.

Mehr Übersicht

Komplexe Zusammenhänge sowie soziale Strukturen werden im Klischee zusammengefasst. Die Welt wird dadurch plötzlich deutlich überschaubarer und weniger komplex. Ohne Verallgemeinerungen ist es schlicht unmöglich, alle Menschen oder Situationen bis ins Detail zu erfassen und zu beurteilen. Stereotype helfen also der Wahrnehmung und dem Weltbild, indem wir diese vereinfachen.

Mehr Selbstwertgefühl

Durch Stereotype und Vorurteile können sich Menschen besser von anderen abgrenzen und so selbst genauer definieren. Wer in Kategorien denkt, sich selbst aufwertet, indem er oder sie andere abwertet, steigert damit das eigene Selbstwertgefühl. Das ist zwar moralisch zweifelhaft, dient aber oft auch dem emotionalen Selbstschutz.

Mehr Zugehörigkeit

Verbreitete und mit anderen geteilte Stereotype sorgen für ein Gefühl der Zugehörigkeit: Wir teilen dieselben Ansichten und Vorstellungen wie andere – also fühlen wir uns mit ihnen verbunden. Für den Menschen als soziales Wesen ist diese Art der Zugehörigkeit häufig ein wichtiger Faktor und ein Mittel der Identifikation, Motto: „Wir gegen die!“

Bedeutung: Welche Nachteile haben Stereotype?

Was als harmlose Vereinfachung beginnt, endet leider oft als unzulässige Generalisierung und hartnäckiges Vorurteil. Kommen zu den anfangs neutralen Stereotypen negative Bewertungen hinzu, wird das für Betroffene zu einem ernsthaften Problem.

Trotz vieler Bemühungen zur Gleichberechtigung oder Anti-Diskriminierung zeigen sich die Nachteile der Stereotype und Vorurteile bis heute im Berufsleben:

- Frauen erhalten im Schnitt für gleiche Arbeit noch immer weniger Gehalt als Männer.

- Arbeitnehmer über 50 haben es bei der Bewerbung deutlich schwerer als Jüngere.

- Menschen mit Migrationshintergrund bekommen Absagen, weil man ihnen weniger zutraut.

- Männer kommen häufiger in Führungspositionen als Frauen, weil sie als durchsetzungsstärker gelten.

Stereotype führen zu Ausgrenzung

Tatsächlich führen zahlreiche Stereotype zur Ausgrenzung einzelner Gruppen oder Personen. Das geht teils schon bei Vornamen in der Schule los! Ein Test: Woran denken Sie beim Namen Kevin oder Dennis? Welches Bild haben Sie bei einer Jaqueline oder Chantal im Kopf?

Auch Lehrerinnen und Lehrer können sich von solchen Denkschubladen nicht freisprechen. Und was in der Schule beginnt, setzt sich im Berufsleben oder privaten Umfeld fort: Die einen sind voreingenommen – die anderen abgestempelt.

Wie kann ich meine Stereotype überwinden?

Bereits im Alter von 3 Jahren beginnen Kinder damit, Gruppen einzuteilen – meist über Geschlecht, Haarfarbe und Hautfarbe. Schon in diesem Alter wird die Gruppe, der man selbst angehört, ein bisschen besser beurteilt – schließlich ist sie einem besonders vertraut (siehe: Ingroup Bias).

Stellt sich umso mehr die Frage: Lassen sich Stereotype überwinden, wenn diese sogar biologisch begünstigt werden? Sagen wir es ehrlich: Es wird schwer – ist aber nicht unmöglich. Wollen Sie Ihre Stereotype relativieren, helfen vor allem diese Maßnahmen:

Gespräche führen

Ein effektiver Weg gegen Stereotype ist: Statt alle Personen über einen Kamm zu scheren, führen Sie erst einmal Gespräche und fragen Sie gezielt nach. Kaum etwas baut vorgefertigte Meinungen schneller ab als die direkte und offene Kommunikation.

Erfahrungen sammeln

Persönliche Erfahrungen widerlegen Stereotype und bauen Vorurteile ab. Lernen Sie Menschen wirklich kennen und machen Sie sich ein eigenes Bild, statt den verbreiteten Kategorien zu glauben. Je mehr Sie sich eine eigene Meinung bilden, desto eher merken Sie, dass Menschen keine homogene Masse gleicher Eigenschaften, sondern äußerst unterschiedliche Individuen sind.

Wissen aneignen

Bildung und Wissen bauen Stereotype ab. Je besser Sie informiert sind, desto weniger glauben Sie blind den Klischees oder Verallgemeinerungen des Mainstream. Wichtig ist aber die Auswahl der Informationsquellen! Wir neigen dazu, verstärkt Informationen wahrzunehmen und zu selektieren, die die eigenen Ansichten bestätigen (siehe: Confirmation Bias). Achten Sie deshalb auf neutrale und objektive Quellen.

Was andere dazu gelesen haben

- Gerüchte: Klatsch, Tratsch und üble Nachrede

- Denkfehler: Wie uns das Unterbewusstsein beeinflusst

- Engstirnig: Beschränken Sie sich nicht!