Was sind sprachliche Mittel?

Sprachliche Mittel sind unterschiedliche Gestaltungsmöglichkeiten, mit denen Sie Texte, Reden oder andere Vorträge interessanter, lebendiger und abwechslungsreicher gestalten können. Durch solche Stilmittel können Sie Aussagen oder Aspekte betonen, gedankliche Bilder beim Leser oder Zuhörer erzeugen und die Aufmerksamkeit lenken.

Bekannt sind sprachliche Mittel vor allem aus Gedichten, doch auch in anderen Texten, der Werbung oder bei Vorträgen werden sie eingesetzt.

Arten von sprachlichen Mitteln

Sprachliche Mittel werden aufgeteilt in Tropen und Figuren. Hier die Erklärungen und Unterschiede beider Arten:

-

Tropen

Tropen beziehen sich bei sprachlichen Mitteln auf den Inhalt. Sie ändern die Bedeutung von Worten und Begriffen – es geht um den übertragenen, nicht den eigentlichen Sinn. Typische Beispiele sind Metapher, Litotes oder Personifikation.

-

Figuren

Figuren als sprachliches Mittel betreffen die Form und Struktur der einer Aussage – es geht um Satzbau, Gestaltung oder Anzahl der Wörter. Typische Beispiele sind Alliteration, Anapher oder Klimax.

Übersicht: Sprachliche Mittel als Tabelle

Für einen leichten und schnellen Überblick haben wir die wichtigsten sprachlichen Mittel mit Erklärung und Beispiel als Tabelle für Sie zusammengefasst. Eine ausführlichere Erläuterung und weitere Beispiele finden Sie in der folgenden Liste im nächsten Abschnitt.

| Mittel | Erklärung | Beispiel |

| Adynaton | Unmögliche Beschreibung | „Da musst du 1.000 Jahre warten.“ |

| Allegorie | Bildliche Darstellung abstrakter Begriffe | Sensenmann für den Tod |

| Alliteration | Wiederholte Anfangslaute | „Lustige Leute lachen laut.“ |

| Anapher | Wiederholte Wortgruppen am Anfang | „Kommt Zeit, kommt Rat.“ |

| Antithese | Gegenübergestellte Begriffe | „Harte Schale, weicher Kern.“ |

| Antiklimax | Abschwächende Aufzählung | „Monate, Wochen, Tage…“ |

| Archaismus | Veraltete Begriffe | „Holde Maid…“ |

| Assonanz | Gleichklang von Vokalen | „Geben und Nehmen“ |

| Asyndeton | Aufzählung ohne Bindewort | „Ich kam, ich sah, ich siegte.“ |

| Chiasmus | Überkreuzte Satzteile | „Ich liebe die Stadt, die Stadt liebt mich.“ |

| Chiffre | Rätselhafte Beschreibung | „Blaues Klavier“ (Else Lasker-Schüler) |

| Congeries | Aufgezählte Synonyme | „Ich renne, laufe, sprinte…“ |

| Enjambement | Zeilensprung | „Nur wer mit Toten vom Mohn aß, von dem ihren…) |

| Enumeratio | Aufzählung | Katzen, Hunde, alle Tiere…“ |

| Epipher | Wiederholte Wortgruppen am Ende | „Ende gut, alles gut.“ |

| Euphemismus | Beschönigende Beschreibung | „Er ist friedlich eingeschlafen.“ |

| Exclamatio | Sprachlicher Ausruf | „Geschafft!“ |

| Hendiadyoin | Doppelte Beschreibung | „Haus und Hof“ |

| Hyperbel | Starke Übertreibung | „Ich sage es 5.000 Mal.“ |

| Inversion | Umgekehrte Wortstellung | „Die Blume sehe ich.“ |

| Klimax | Ansteigende Aufzählung | „Ich flüsterte, sprach, brüllte…“ |

| Litotes | Doppelte Verneinung | „Das ist keine unwichtige Sache.“ |

| Metapher | Sprachliches Bild | „Licht am Ende des Tunnels“ |

| Neologismus | Neugebildete Wörter | „Wieder so ein Smombie.“ |

| Oxymoron | Inhaltlicher Widerspruch | Das ist teuflisch gut.“ |

| Paradoxon | Scheinbarer Widerspruch | „Glück im Unglück“ |

| Parallelismus | Gleich angeordnete Satzteile | „Der Tag ist heiß, die Nacht ist kalt.“ |

| Pars pro toto | Stellvertretender Teil | „Wir brauchen helfende Hände.“ |

| Periphrase | Umschreibende Redewendung | „Der Allmächtige Vater“ |

| Personifikation | Vermenschlichte Dinge | „Der Wind tanzt.“ |

| Pleonasmus | Überflüssige Dopplung | „Die runde Kugel“ |

| Polysyndeton | Verknüpfendes „Und“ | Wir lachten und liefen und sangen und tanzten.“ |

| Rhetorische Frage | Vorgegebene Antwort | „Machen wir das nicht alle so?“ |

| Symbol | Verständliches Zeichen | Herz (Liebe), Taube (Frieden) |

| Synästhesie | Verschiedene Sinneseindrücke | „Die süße Stimme“ |

| Verdinglichung | Nichtmenschliche Eigenschaften | „Ein eiserner Blick“ |

| Vergleich | Anschaulicher Zusammenhang | „Schlau wie ein Fuchs“ |

Sprachliche Mittel: Liste und 35 Beispiele

An die häufigsten und bekanntesten sprachlichen Mittel erinnern Sie sich wahrscheinlich aus Ihrer Schulzeit. Das Repertoire der Stilmittel ist aber weitaus größer. Unsere Liste zeigt 35 sprachliche Mittel und passende Beispiele, die Sie kennen und nutzen sollten:

- Erklärung: Bildliche Darstellung eines abstrakten Begriffes oder Konzepts. So werden komplexe und unkonkrete Wörter und Ideen für den Leser greifbarer.

- Beispiel: „Pfeil Amors“ (für Liebe), „Göttin Justitia“ (für Gerechtigkeit)

- Erklärung: Wiederholung eines gleichen Anfangslauts bei aufeinanderfolgenden Wörtern. Das können nur zwei wiederholte Anlaute sein, aber auch ganze Sätze, die mit dem gleichen Klang beginnen

- Beispiel: „Fischers Fritze fischt frische Fische.“

- Erklärung: Bei einer Anapher wird ein Wort oder eine Wortgruppe in mehreren aufeinanderfolgenden Sätzen, Satzteilen oder Versen am Anfang wiederholt.

- Beispiel: „Jeden Tag klingelt mein Wecker um 5 Uhr. Jeden Tag stehe ich früh auf. Jeden Tag bin ich motiviert.“

- Erklärung: Die Antithese paart zwei gegensätzliche Begriffe oder Beschreibungen. Der so erzeugte Widerspruch verstärkt und betont die Aussage, weil der Unterschied noch deutlicher wird.

- Beispiel: „Großes Angebot zu kleinen Preisen.“

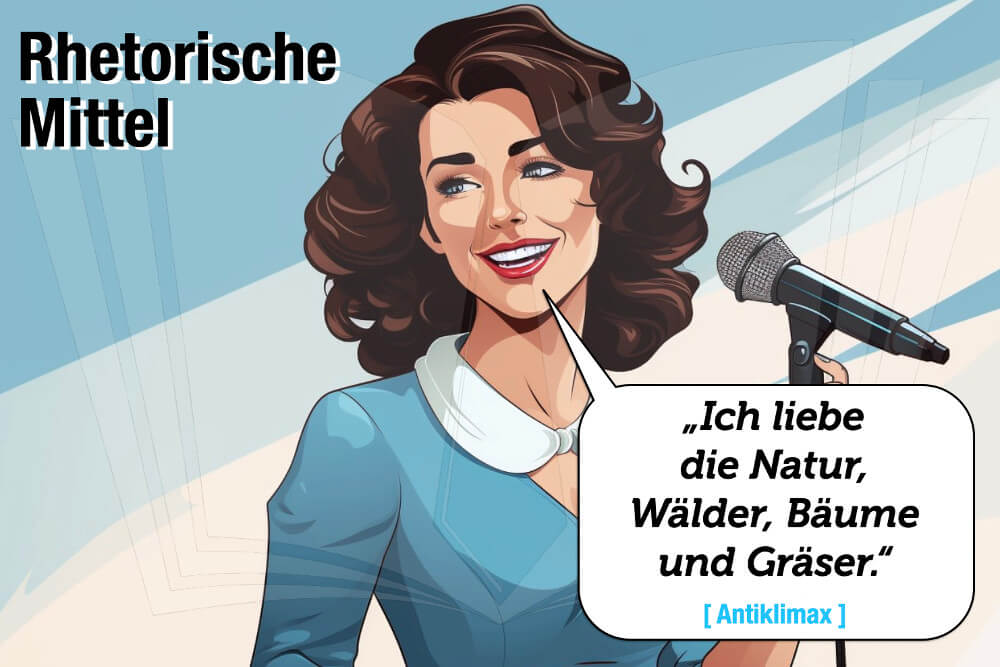

- Erklärung: Antiklimax ist eine stufenweise Abschwächung in einer Reihenfolge oder Aufzählung. Typischerweise erfolgt die Antiklimax in drei Schritten. Sie ist das Gegenteil zur Klimax (siehe weiter unten).

- Beispiel: „Die Luft brannte wie Feuer, war kochend heiß und warm.“

- Erklärung: Das sprachliche Mittel Archaismus beschreibt einen veralteten Begriff, der in der gesprochenen oder geschriebenen Sprache eigentlich nicht mehr vorkommt. Sie nutzen Wörter, die als antiquiert und überholt gelten.

- Beispiel: „Barbier“ (für Friseur) oder „Oheim“ (für Onkel)

- Erklärung: Assonanz ist der Gleichklang von Vokalen oder Vokalpaaren in aufeinanderfolgenden Wörtern. Diese müssen nicht an einer bestimmten Position stehen.

- Beispiel: „Mein kleiner feiner Teich“

- Erklärung: Ein Asyndeton ist die Aufzählung und Aneinanderreihung von mehreren Wörtern ohne ein entsprechendes Bindewort (zum Beispiel „und“ / „oder“). Sie werden lediglich durch ein Komma oder andere Satzzeichen getrennt.

- Beispiel: „Wasser, Luft, Erde, Feuer“

- Erklärung: Das sprachliche Mittel Chiasmus bezeichnet Satzteile, deren Wörter oder Inhalte überkreuzt angeordnet sind. Die enthaltenen Gegensätze werden so noch weiter verstärkt.

- Beispiel: „Ich liebe die Freiheit, Zwänge hasse ich.“

- Erklärung: Chiffre ist ein sprachliches Rätsel. Leser oder Zuhörer müssen zunächst herausfinden, was die tatsächliche Bedeutung ist. Hinweise im Text helfen dabei, diese zu finden.

- Beispiel: „Schwarze Milch der Frühe wir trinken sie abends…“ (Todesfuge – Paul Celan)

- Erklärung: Ein Enjambement ist ein sprachliches Mittel in Gedichten und wird auch als Zeilensprung bezeichnet. Der Satz und der Sinn wird dabei nicht am Versende beendet, sondern geht in den nachfolgenden Vers über.

- Beispiel: „Vor seiner Hütte ruhig im Schatten sitzt

Der Pflüger, dem Genügsamen raucht sein Herd.

Gastfreundlich tönt dem Wanderer im

Friedlichen Dorfe die Abendglocke.“ (Friedrich Hölderlin – Abendphantasie) - Erklärung: Enumeratio ist eine Aufzählung, bei der die einzelnen Elemente nicht unbedingt einen direkten Zusammenhang haben müssen. Die Begriffe müssen nicht aus derselben Kategorie stammen oder einen offensichtlichen Bezug haben.

- Beispiel: „Alles verschwand in Chaos, Gelächter, Schmerz und Freude.“

- Erklärung: Epipher ist die Wiederholung von Wörtern oder Wortgruppen am Ende von aufeinanderfolgenden Sätzen. Sie ist das Gegenteil der Anapher.

- Beispiel: „Mein Job braucht Zeit. Mein Freund braucht Zeit. Meine Familie braucht Zeit. Alles braucht Zeit.“

- Erklärung: Ein Euphemismus ist eine Beschönigung und positive Formulierung, für eigentlich negative und schlechte Umstände. So kann die eigentliche Bedeutung verschleiert werden.

- Beispiel: „Wir setzen 200 Arbeitskräfte frei“ (für Kündigungen)

- Erklärung:´Exclamatio beschreibt das sprachliche Mittel eines Ausrufs. Sie drücken besonders starke Emotionen aus und zeigen eine Entladung angestauter Gefühle.

- Beispiel: „Ich will dich nie wieder sehen!“

- Erklärung: Ein Hendiadyoin ersetzt einen Begriff durch zwei Wörter mit ähnlichen Bedeutungen. Es ist eine Dopplung durch gleichbedeutende Wörter.

- Beispiel: „Feuer und Flamme“

- Erklärung: Die Hyperbel ist eine starke Übertreibung. Aussagen oder Emotionen werden auf die Spitze getrieben und extremen sprachlichen Bildern ergänzt.

- Beispiel: Ich bin so müde, dass ich 3 Tage schlafen könnte.

- Erklärung: Inversion ist die Umstellung der Wortreihenfolge. Einzelne Wortgruppen werden an eine andere Stelle gesetzt, Inhalt und Aussage bleiben aber identisch.

- Beispiel: „Fußball spielte ich mit meinen Freunden“

- Erklärung: Klimax ist eine Steigerung in Aufzählungen oder Aneinanderreihungen von Begriffen. Sie ist das Gegenteil der Antiklimax und erfolgt typischerweise ebenso in drei Stufen.

- Beispiel: „Ich habe als Aushilfe angefangen, heute leite ich das Team und in ein paar Jahren gehört mir das Unternehmen.“

- Erklärung: Litotes ist das sprachliche Mittel der doppelten Verneinung. Es verstärkt eine Aussage und hebt den eigentlichen Inhalt hervor.

- Beispiel: Ich glaube nicht an die Unschuld.“

- Erklärung: Metapher ist ein sprachliches Bild, das einen anderen Begriff beschreibt, aber keinen direkten Vergleich nutzt. Die Bedeutung wird auf einen anderen Begriff übertragen.

- Beispiel: „Du hast den Nagel auf den Kopf getroffen.“

- Erklärung: Neologismus ist eine Wortneuschöpfung. Es kann als Stilmittel ein kreativer Ausdruck sein, aber auch einen neuen Begriff schaffen, um eine fehlende Bedeutung zu füllen.

- Beispiel: „Dieses Gerät ist unkaputtbar.“

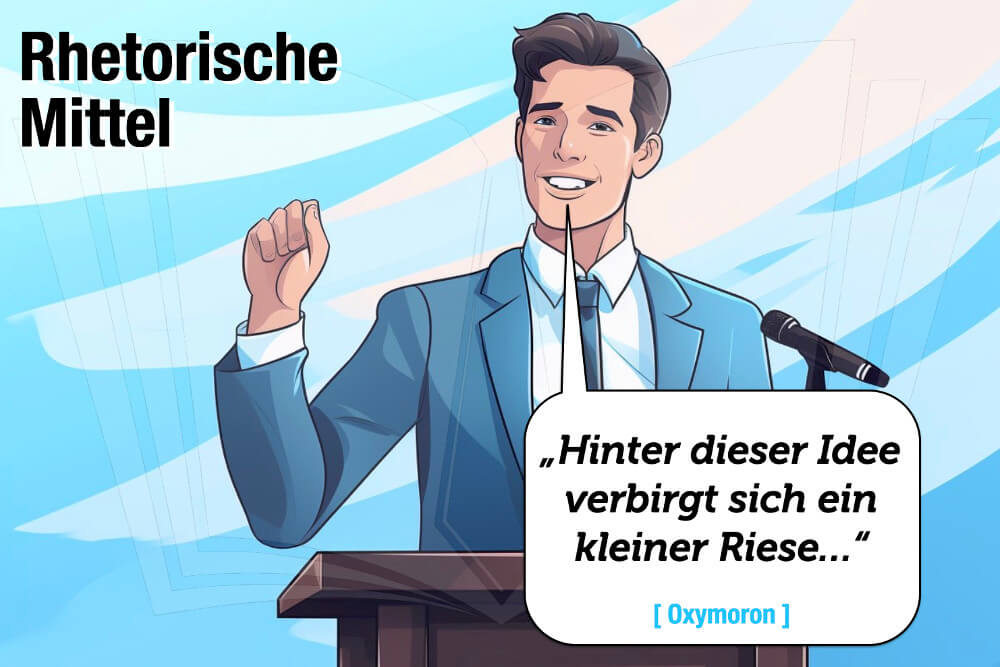

- Erklärung: Ein Oxymoron ist das Zusammenspiel von Begriffen, die sich inhaltlich und logisch widersprechen. Es entstehen Kombinationen, die nicht möglich sind und sich gegenseitig ausschließen.

- Beispiel: „Der kleine Riese“

- Erklärung: Das sprachliche Mittel Paradoxon ist ein scheinbarer Widerspruch, der aber eine wahre und tiefere Botschaft enthält.

- Beispiel: „Weniger ist mehr“

- Erklärung: Parallelismus ist die gleiche Anordnung von Wortgruppen in aufeinanderfolgenden Sätzen. Es ist der Gegenteil zum oben genannten Chiasmus, der überkreuzt angeordnet ist.

- Beispiel: „Ich liebe die Freiheit. Ich hasse Zwänge.“

- Erklärung: Pars pro toto nutzt einen Teil stellvertretend für das Ganze. Es ist die Verallgemeinerung von einzelnen Bestandteilen auf das übergeordnete Gesamtbild.

- Beispiel: „Wir leben unter einem Dach.“

- Erklärung: Periphrase ist die Umschreibung eines Begriffs über Eigenschaften, Merkmale oder Besonderheiten. Der eigentliche Begriff wird nicht genannt.

- Beispiel: „Halbgötter in Weiß“ (für Ärzte) oder „König der Tiere“ (für Löwe)

- Erklärung: Gegenständen und Sachen werden menschliche Eigenschaften oder Verhalten zugeordnet. Auch abstrakte Begriffe können personifiziert werden (zum Beispiel: Mutter Erde).

- Beispiel: „Die Sonne lacht.“

- Erklärung: Inhaltlich gleiche Adjektive und Substantive werden kombiniert. Es entsteht eine Dopplung, die keine weiteren Informationen beinhaltet und eigentlich überflüssig ist.

- Beispiel: „Der weiße Schimmel“ oder „Der kleine Zwerg“

- Erklärung: Aufzählung mehrerer Begriffe, die durch ein Bindewort („und“ / „oder“) voneinander getrennt werden. Es ist das Gegenteil zum Asyndeton.

- Beispiel: „Ich bin erschöpft und hungrig und traurig bin ich noch dazu.“

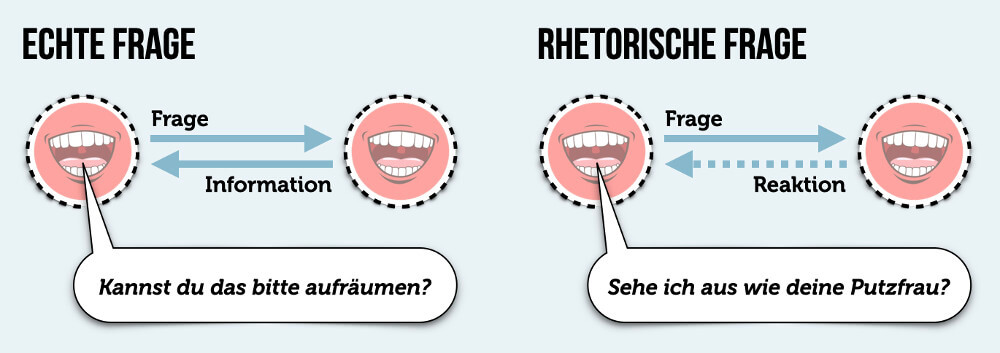

- Erklärung: Eine rhetorische Frage erwartet keine Antwort, weil diese bereits feststeht. Es ist keine echte Frage, sondern Ausdruck der eigenen Meinung oder eine Behauptung.

- Beispiel: „Habe ich dich nicht vorher darauf hingewiesen?“

- Erklärung: Ein Symbol als sprachliches Mittel ist ein einfaches und greifbares Zeichen, das für einen abstrakten Begriff oder eine komplexere Bedeutung steht. Es ist eng verwandt mit der Allegorie, nutzt aber einfachere Zeichen.

- : „Eine weiße Fahne“ (für Frieden)

- Erklärung: Synästhesie verbindet in der Sprache unterschiedliche Sinneswahrnehmungen. Es werden in einem Satz oder in einem Ausdruck mehrere Sinne angesprochen.

- Beispiel: „Die Farben seines Outfits waren sehr laut.“

- Erklärung: Eine Verdinglichung überträgt nicht-menschliche Eigenschaften auf Menschen. So können Beschreibungen verstärkt oder Emotionen ausgedrückt werden. Sie ist das Gegenteil der Personifizierung.

- Beispiel: „Sein Herz ist aus Stein.“

- Erklärung: Ein Vergleich verbindet Wörter oder Wortgruppen durch „wie“ oder „als“ und stellt diese so gegenüber. Typischerweise werden dabei sprachliche Bilder erzeugt, um eine Aussage zu verstärken.

- Beispiel: „Er kämpfte wie ein Löwe“.

Allegorie

Alliteration

Anapher

Antithese

Antiklimax

Archaismus

Assonanz

Asyndeton

Chiasmus

Chiffre

Enjambement

Enumeratio

Epipher

Euphemismus

Exclamatio

Hendiadyoin

Hyperbel

Inversion

Klimax

Litotes

Metapher

Neologismus

Oxymoron

Paradoxon

Parallelismus

Pars pro toto

Periphrase

Personifikation

Pleonasmus

Polysyndeton

Rhetorische Frage

Symbol

Synästhesie

Verdinglichung

Vergleich

Weitere sprachliche Mittel

Die Liste umfasst viele bekannte und klassische sprachliche Mittel. Die Möglichkeiten zur Ausgestaltung sprachlicher Möglichkeiten sind aber noch vielfältiger. Weitere Beispiele für sprachliche Mittel:

-

Anglizismus

Anglizismen sind englische Begriffe, die in die deutsche Sprache übernommen werden (zum Beispiel Festival, Meeting oder Feedback).

-

Fachbegriffe

Fachbegriffe und möglichst komplizierte Ausdrücke sollen als sprachliches Mittel seriös und wichtig wirken. Gerade Fachbegriffe stehen für wissenschaftlich fundierte Kenntnisse.

-

Jugendsprache

„Cringe“, „Du bist lost“ oder „Checkst du?“ – Begriffe und Formulierungen aus der Jugendsprache finden sich selten in geschriebenen Texten, sind aber auch ein sprachliches Mittel. Sie wirken locker, sehr direkt und können eine bestimmte Zielgruppe ansprechen.

-

Wortspiele

Reime, Witze oder andere sprachliche Spielereien eignen sich als sprachliches Mittel in der freundschaftlichen Kommunikation. Sie lockern Gespräche auf und sind unterhaltsam.

-

Wortarten

Durch verschiedene Wortarten ändert sich die Wahrnehmung zu Texten. Durch viele Verben (Verbalstil) wirken Texte aktiver, lebendiger und mitreißender. Nutzen Sie vor allem Substantive (Nominalstil) sind Texte sachlicher, neutraler und unpersönlicher.

Sprachliche Mittel: Wirkung in Texten und Reden

Sprachliche Mittel werden nicht nur eingesetzt, weil sie so schön klingen. Sie werden gezielt an passende Stellen eingebaut, um verschiedene Wirkungen zu erzielen. Unterschiedliche Stilmittel verfolgen dabei unterschiedliche Ziele. Die Wirkung ist vielfältig:

- Text beleben

- Aufmerksamkeit lenken

- Aussagen verstärken

- Emotionen vermitteln

- Spannung erzeugen

- Interesse wecken

- Verständnis erleichtern

- Neugier wecken

- Standpunkt festigen

Sprachliche Mittel: Interpretation in Texten

Ob in Texten der Prosa oder in Gedichten: Wollen Sie Texte komplett verstehen, müssen Sie sprachliche Mittel interpretieren und deuten. Bekannt ist das vor allem aus dem Deutschunterricht in der Schule, doch auch in Ihrer Freizeit braucht es Interpretation von sprachlichen Mittel zum richtigen Verständnis.

Damit die Interpretation gelingt haben wir fünf Tipps zusammengestellt:

-

Lesen Sie den Text mehrmals aufmerksam

Bevor es an die Interpretation geht, müssen Sie sprachliche Mittel in Texten erkennen. Lesen Sie den Text und einzelne Abschnitte mehrmals aufmerksam durch. Achten Sie auf den Inhalt, markieren Sie auffällige Stellen und notieren Sie (zum Beispiel am Rand), wenn Sie sprachliche Mittel finden.

-

Gehen Sie von klein nach groß

Faustregel für die Interpretation von Texten und sprachlichen Mitteln: Arbeiten Sie von klein nach groß. Beginnen Sie mit einzelnen Wörtern, gehen Sie zu Sätzen, Abschnitten und betrachten Sie am Ende die Bedeutung im Zusammenhang des gesamten Textes.

-

Beschreiben Sie jedes sprachliche Mittel

Für die Interpretation der sprachlichen Mittel beschreiben Sie jedes Beispiel, das Sie im Text finden. Welches Mittel setzt der Autor ein? Welcher Bilder und Gefühle sind damit verbunden? Welche Aussage verstärkt es? Und besonders wichtig für das Verständnis: Wieso wird gerade dieser Punkte durch ein sprachliches Mittel hervorgehoben?

-

Achten Sie auf die Epoche

Jede Epoche hat ganz typische Stilmittel: Sturm und Drang nutzt Metaphern sowie Hyperbeln, in der Klassik finden sich Alliterationen, in der Romantik Allegorien und im Expressionismus Symbole sowie Neologismen. Beziehen Sie die Umstände der jeweiligen Epochen in Ihre Interpretation ein.

-

Interpretieren Sie im Gesamtkontext

Nach der Interpretation einzelner sprachlicher Mittel müssen Sie diese in den Kontext des gesamten Werkes setzen. Die Hauptfrage: Wieso nutzt der Autor die Stilmittel an diesen Stellen und welche Wirkung erzeugt er damit? Zum Beispiel: Hyperbeln bei negativen Beschreibungen erzeugen eine insgesamt düstere Stimmung und verdeutlichen die Verzweiflung des Protagonisten.

Sprachliche Mittel verwenden: 3 Tipps

In eigenen Texten müssen Sie weniger interpretieren, sondern selbst sprachliche Mittel verwenden. Das macht Texte oftmals lesenswerter und prägt Ihren persönlichen Stil. Hier sind Tipps, wie Sie sprachliche Mittel richtig einsetzen:

-

Wählen Sie einzelne Stilmittel aus

Es macht Texte nicht besser, wenn Sie so viele sprachliche Mittel wie möglich einbauen. Konzentrieren Sie sich auf einzelne Stilmittel, die sich gut in den Text einbauen lassen. Besonders beliebt sind vor allem Metaphern, Alliterationen, rhetorische Fragen oder eine Anapher.

-

Machen Sie sich die Wirkung bewusst

Jedes sprachliche Mittel sollte einen bestimmten Zweck haben. Verfassen Sie nicht einfach nur eine Alliteration, sondern fragen Sie sich: Was möchte ich damit ausdrücken und erreichen?

-

Überlegen Sie im Vorfeld

Schreiben Sie nicht drauf los, sondern machen Sie sich vorher Gedanken. Welche Aspekte sind besonders wichtig? Mit welchen sprachlichen Mitteln betonen Sie genau diese Punkte? Welche möglichen Formulierungen fallen Ihnen ein? Das dauert länger, macht aber bessere Texte.

Fehler bei sprachlichen Mitteln

Auch bei sprachlichen Mitteln gibt es Fehler, die Sie unbedingt vermeiden sollten. Achten Sie besonders auf diese Patzer:

- Zu viele Stilmittel

Übertreiben Sie nicht mit Stilmitteln in jedem Satz. - Keine Emotionen

Sprachliche Mittel sollen den Leser bewegen und Emotionen auslösen. - Kein Gesamteindruck

Die Stilmittel müssen zu Inhalt und Gesamteindruck des Textes passen. - Doppelte Nutzung

Verwenden Sie eine Metapher nicht an mehreren Stellen.

Keine sprachlichen Mittel in wissenschaftlichen Arbeiten

Besonders unpassend sind sprachliche Mittel in wissenschaftlichen Arbeiten (siehe Bachelorarbeit oder Masterarbeit). In der Wissenschaft geht es um Sachlichkeit, Präzision und Objektivität – Gefühle oder besondere Sprachbilder gehören nicht dazu.

Was andere dazu gelesen haben