Was ist Gründungsfinanzierung?

Gründungsfinanzierung bezeichnet alle Maßnahmen und Möglichkeiten, um in der Gründungsphase eines neuen Unternehmens das benötigte Startkapital zu bekommen. Eine gute Geschäftsidee wird erst realisierbar, wenn genügend Geld für anfängliche Investitionen vorhanden ist. Die Gründungsfinanzierung darf nicht unterschätzt werden. Gerade der Start eines neuen Unternehmens ist mit einigen Kosten verbunden, bevor überhaupt Geld verdient werden kann.

- Gewerbeanmeldung

- Kosten für Anwalt oder Notar

- Homepage

- Design

- Werbung

- Visitenkarten

- Computer oder andere benötigte Technik

- Materialien

- Maschinen

- Immobilien / Miete

- Lagerkosten

- Fahrzeuge

- Laufende Kosten

Nicht jede dieser Investitionen ist bei jeder Gründung notwendig, doch kommt schnell eine Summe zusammen, die das Ersparte übersteigt. Dann braucht es eine geeignete Gründungsfinanzierung.

Möglichkeiten: 4 Arten der Gründungsfinanzierung

Sie wollen sich selbstständig machen und stehen vor der Frage: Welche Möglichkeit zur Finanzierung ist die beste Wahl? Wir stellen Ihnen vier Arten der Gründungsfinanzierung vor und zeigen die Vor- und Nachteile. Dabei müssen Sie sich nicht zwangsläufig für eine einzelne Variante entscheiden. Auch Kombinationen aus verschiedenen Finanzierungsarten sind möglich.

1. Eigenkapital

Eigenkapital sind die finanziellen Mittel, die Sie selbst besitzen und für die Gründung aufbringen können. Typischerweise sind das die Ersparnisse, die Sie in Ihr Vorhaben investieren können. Diese Eigenmittel sollten im besten Fall immer die Basis der Gründungsfinanzierung sein. Als Faustregel gilt: Je mehr Eigenkapital Sie mitbringen, desto besser. So brauchen Sie beispielsweise weniger Kapital zu Zinsen aufnehmen, die Sie später zurückzahlen müssen.

Weiterer Vorteil: Über Ihr Eigenkapital können Sie schnell und unkompliziert verfügen. Eine Form der Gründung ohne Fremdmittel ist das sogenannte Bootstrapping. Allerdings ist das nicht immer möglich. Oft fehlt es schlicht am nötigen Eigenkapital – gerade, wenn zu Beginn größere Investitionen stehen. Dann braucht es weitere Arten der Gründungsfinanzierung.

2. Bankkredit

Reicht das eigene Geld nicht aus, ist ein Bankkredit für Gründer meist die erste Idee. Ob Sie das Fremdkapital von Ihrer Hausbank bekommen, liegt vor allem an Ihrem Businessplan, dem zugehörigen Finanzplan und den Sicherheiten, die Sie bieten können. Heißt im Klartext: Sie benötigen ein gewisses Eigenkapital. Das verringert das Verlustrisiko für die Bank und steigert Ihre Chance auf einen Bankkredit.

Wie gut ein Bankkredit ist, hängt von den Konditionen ab. Hier lohnt sich ein genauer Vergleich verschiedener Kreditinstitute. Gerade Laufzeiten und Zinsen können sich dabei unterscheiden. Vorteile eines Bankkredits zur Gründungsfinanzierung sind der gedeckte Kapitalbedarf und die Unabhängigkeit. Banken fordern keinerlei Mitspracherecht im Unternehmen. Nachteile sind, dass Ihr Kreditwunsch abgelehnt werden kann und dass Sie Zins- und Tilgungszahlungen einkalkulieren müssen.

3. Öffentliche Förderkredite

Eine wichtige Möglichkeit der Gründungsfinanzierung sind öffentliche Förderkredite. Bund, Länder und Kommunen unterstützen junge Gründer auf dem Weg in die Selbstständigkeit. Ziel ist es, die Gründungskultur in Deutschland zu stärken und mehr Menschen zu motivieren, ein Unternehmen aufzubauen. Dabei gibt es unterschiedliche Förderprogramme. Teilweise gibt es Zuschüsse, die Sie nicht zurückzahlen müssen, aber auch zinsgünstige Förderkredite sind eine gute Option für das benötigte Startkapital.

Welcher öffentliche Förderkredit infrage kommt, hängt vom Geschäftsfeld und auch der Region ab – Fördermittel gibt es in fast jedem Bereich. Große Vorteile sind die Konditionen. Geringe Zinsen und lange Laufzeiten helfen Gründern. Zusätzlich gibt es zu Beginn oft eine tilgungsfreie Phase, in der Sie das Unternehmen aufbauen können. Nachteil ist die Bürokratie. Sie müssen Anträge ausfüllen, Vorgaben erfüllen und sich früh genug darum kümmern. Es kann dauern, bis öffentliche Förderkredite bewilligt und bereitgestellt werden.

4. Beteiligungskapital

Die letzte Möglichkeit zur Gründungsfinanzierung ist das sogenannte Beteiligungskapital. Hier bekommen Sie keinen Kredit von der Bank, sondern eine Finanzierung von privaten oder institutionellen Investoren. Diese Investoren kaufen Unternehmensanteile – wodurch Sie mehr Eigenkapital haben. Bekannt ist ein Beteiligungskapital auch als Wagniskapital oder Venture Capital.

Der Vorteil bei dieser Gründungsfinanzierung: Sie müssen keine Sicherheiten vorlegen. Die Investoren spekulieren darauf, dass Ihr Unternehmen erfolgreich ist und sie durch spätere Gewinnbeteiligungen profitieren. Der Nachteil: Mit den Unternehmensanteilen ist meist ein gewisses Mitbestimmungsrecht verbunden. Bei wichtigen Entscheidungen wollen Investoren mitreden und Sie geben die Unabhängigkeit in Ihrem Unternehmen zum Teil ab.

Übersicht der Gründungsfinanzierung

| Art | Vorteile | Nachteile |

| Eigenkapital | ⊕ Keine Kosten oder Zinsen ⊕ Kein Mitspracherecht ⊕ Flexibilität |

⊖ Nicht vorhanden ⊖ Totalverlust möglich |

| Bankkredit | ⊕ Planbarkeit ⊕ Kein Mitspracherecht |

⊖ Kann abgelehnt werden ⊖ (Hohe) Zinsen |

| Förderkredit | ⊕ Umfangreiche Förderungen ⊕ Gute Konditionen ⊕ Anfang tilgungsfrei |

⊖ Frühe Beantragung ⊖ Bürokratie |

| Beteiligung | ⊕ Keine Sicherheiten ⊕ Keine Zinsen ⊕ Große Summen möglich |

⊖ Mitsprache ⊖ Investoren überzeugen |

Gründungsfinanzierung: Business- und Kapitalbedarfsplan

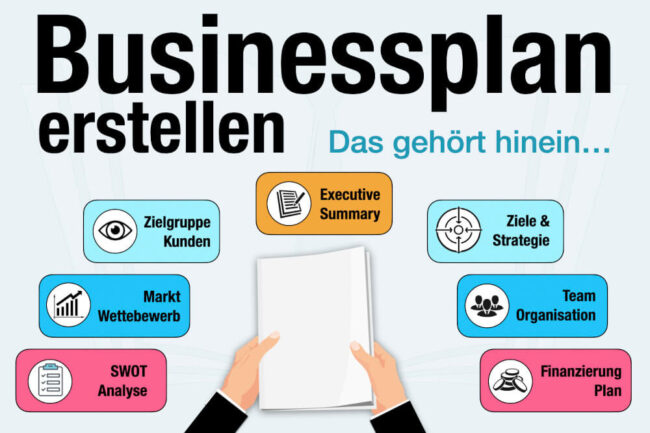

Für eine Gründungsfinanzierung brauchen Sie einen Businessplan sowie einen Kapitalbedarfsplan. Einzige Ausnahme ist eine Gründung mit Eigenkapital – hier sollten Sie natürlich einen Plan haben, brauchen diesen aber nicht für die Finanzierung. Brauchen Sie für Ihre Gründungsfinanzierung eine Bank, öffentliche Förderkredite oder Investoren, hängt der Erfolg zu großen Teilen von Ihrem Businessplan ab.

Gerade die finanzielle Seite ist für potenzielle Geldgeber wichtig. Der sogenannte Kapitalbedarfsplan enthält alle geplanten Investitionen, die möglichst genauen Kosten und wofür das Geld benötigt wird. Wichtig ist eine realistische Einschätzung. Kalkulieren Sie nicht besonders sparsam und beschönigen Sie nichts. Das fällt auf und ruiniert Ihre Glaubwürdigkeit. Liefern Sie lieber gute Argumente, wie Sie die Investitionen erfolgreich einsetzen und Gewinn erzielen.

Was steht im Kapitalbedarfsplan?

In Ihrem Kapitalbedarfsplan gibt es einige wichtige Punkte, auf die Banken oder Investoren besonders achten:

-

Investitionen

Zentraler Aspekt im Kapitalbedarfsplan sind die anstehenden Investitionen. Dabei müssen Sie zwei Fragen beantworten: Wie viel Geld benötigen Sie – und wofür brauchen Sie es? Berücksichtigt werden alle Ausgaben, die Sie tätigen müssen, um das Unternehmen zu gründen und es gerade zu Beginn zu führen. Schließlich verdienen Sie hier noch sehr wenig, haben aber bereits laufende Kosten.

-

Liquidität

Für mindestens das erste Jahr nach der Gründung sollten Sie Ihre Liquidität planen. Stellen Sie die (voraussichtlichen) Einnahmen und Ausgaben gegenüber. Im Idealfall ergibt sich dabei eine positive Differenz – das ist aber keine zwingende Voraussetzung und oft nicht gegeben. Umso wichtiger ist es, dass Sie anfangs einige Rücklagen haben. So droht nicht gleich ein finanzieller Ruin und Sie zeigen etwa der Bank, dass Sie trotzdem die anfallenden Raten zahlen können.

-

Rentabilität

Für jeden Geldgeber eine wichtige Frage: Ab wann ist Ihr Unternehmen rentabel und schreibt schwarze Zahlen? Erst mit der Rentabilität werden Gewinne erwirtschaftet und Sie können von Ihrer Selbstständigkeit leben. Erneut gilt: Bleiben Sie bei der Einschätzung realistisch. Es bringt Sie nicht weiter, wenn Sie behaupten, bereits nach einer Woche rentabel zu sein, wenn dies in Wahrheit 9 bis 12 Monate dauern wird. Banken und Investoren bemerken solche geschönten Zahlen sofort.

Was andere dazu gelesen haben

- Gründer werden: Haben Sie das Zeug dazu?

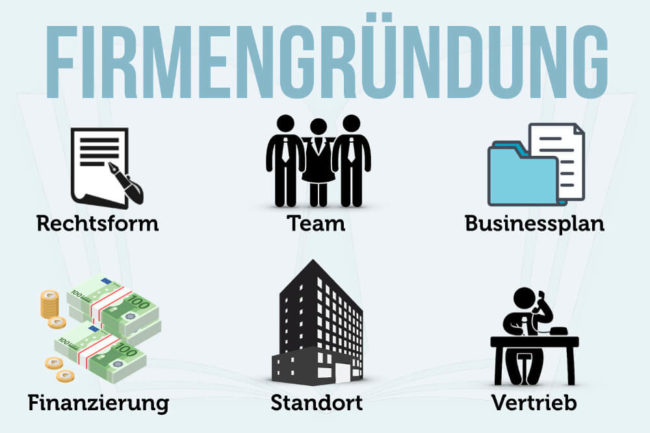

- Firma gründen: Mit diesen 10 Tipps in die Selbstständigkeit

- Fördermittel für Gründer: Zuschüsse für Selbstständige + Start-ups