Was ist ein Kleingewerbe?

Ein Kleingewerbe ist ein gewerbliches Unternehmen, das nicht ins Handelsregister eingetragen werden muss. Als Kleingewerbe zählen somit Gewerbe, die sich (noch) nicht an die Bestimmungen des Handelsgesetzbuches (HGB) halten müssen. Kleingewerbetreibende sind keine Kaufleute im Sinne des HGB, stattdessen gelten Vorschriften aus dem Bürgerlichen Gesetzbuch (BGB). Entscheidend ist, dass ein Gewerbe nach Art oder Umfang einen in kaufmännischer Weise eingerichteten Geschäftsbetrieb nicht erfordert (§ 1 Absatz 2 HGB).

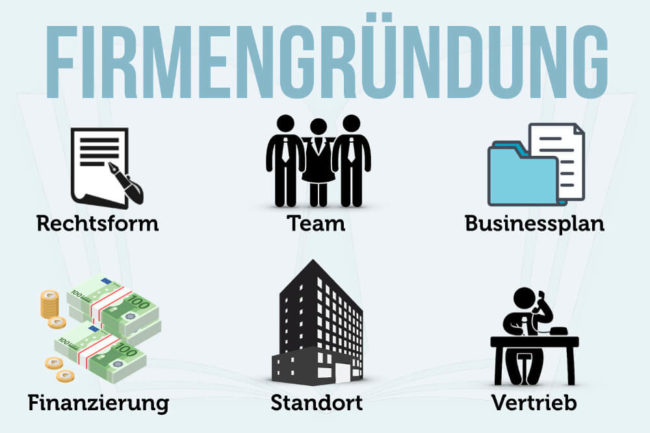

Welche Rechtsformen gibt es für ein Kleingewerbe?

Wollen Sie ein Kleingewerbe gründen, stehen Ihnen dabei zwei Rechtsformen offen:

- Einzelunternehmer

Als Einzelunternehmer gründen Sie alleine. Es gibt keine Miteigentümer. Ein Startkapital wird nicht vorausgesetzt, aber Sie haften bei Verlusten mit dem Privatvermögen. - Gesellschaft bürgerlichen Rechts (GbR)

Bei mindestens zwei Gründern können Sie eine GbR gründen. Auch hier wird kein Startkapital benötigt und Sie haften mit Ihrem Privatvermögen.

Grenzen: Wie viel Umsatz und Gewinn beim Kleingewerbe?

Für ein Kleinunternehmen gelten laut Handelsgesetzbuch zwei wichtige Grenzen, die nicht überschritten werden dürfen. Diese gelten beim Umsatz sowie dem erzielten Gewinn pro Jahr.

- 600.000 Euro Umsatz im Jahr

- 60.000 Euro Gewinn im Jahr

Läuft ein Unternehmen erfolgreich und überschreitet diese Schwellenwerte, kann das Gewerbe kein Kleinunternehmen mehr sein. Es wird dann ins Handelsregister eingetragen werden und es gelten die (strengeren) Vorschriften des HGB.

Kleingewerbe und Kleinunternehmer: Wichtiger Unterschied

Die Begriffe sind ähnlich und können leicht verwechselt werden. Umso wichtiger ist eine klare Trennung: Das Kleingewerbe hat nichts mit der Kleinunternehmerregelung zu tun! Zum besseren Verständnis stellen wir die Bedeutungen gegenüber:

- Kleingewerbe sind gewerbliche Unternehmen, die (noch) nicht ins Handelsregister eingetragen werden müssen.

- Kleinunternehmen bezieht sich auf die steuerliche Erfassung. Gewerbetreibende, Selbstständige, Freiberufler oder Landwirte, deren Jahresumsatz im vergangenen Jahr unter 22.000 Euro lag, und deren voraussichtlicher Umsatz für das laufende Jahr 50.000 Euro nicht überschreitet, können sich von der Umsatzsteuer befreien lassen.

Unterschied: Kleingewerbe vs. Kleinunternehmen

| Kleingewerbe | Kleinunternehmen |

| Gewerbliches Unternehmen Kein Handelsregistereintrag Kein Kaufmann |

Steuerliche Erfassung Keine Umsatzsteuer Auch für andere Unternehmen möglich |

Kleingewerbe gründen: Vor- und Nachteile

Ein Kleingewerbe ist für Gründer eine beliebte Option. Grund dafür sind die Vorteile, die damit verbunden sind. Da Regelungen aus dem HGB nicht gelten, greifen Vorschriften aus dem BGB, was für Kleingewerbetreibende einige Erleichterungen bringt. Allerdings kann diese Form der Gründung durchaus auch Nachteile haben. Wir stellen deshalb beide Seiten genauer vor::

Kleingewerbe gründen: Vorteile

- Schnelle und einfache Gründung

Ein großer Vorteil ist die schnelle und einfache Gründung eines Kleingewerbes. Der Ablauf ist unkompliziert und verläuft weitestgehend formlos. Es fallen weder große Kosten noch viel bürokratischer Aufwand an – mehr dazu weiter unten im Artikel. - Einfache Buchführung

Im Kleingewerbe besteht keine Pflicht zur doppelten Buchführung, da Sie nicht den Pflichten eines Handelsgewerbes unterliegen. Es reicht die einfache Buchführung mit einer Einnahmenüberschussrechnung (EÜR). Eine Bilanz ist nicht erforderlich. - Kein Kapital

Das Kleingewerbe benötigt kein Stammkapital. Sie können es auch ohne entsprechende finanzielle Mittel gründen. Anders beispielsweise bei einer GmbH. Hier brauchen Sie ein Stammkapital von 25.000 Euro, wovon 12.500 sofort erbracht werden müssen. - Vergünstigte Beiträge

Für Kleingewerbe gibt es häufig Vergünstigungen für die Beiträge bei der Industrie- und Handelskammer (IHK) sowie der Handwerkskammer (HWK). Damit können Sie zusätzlich Geld sparen.

Kleingewerbe gründen: Nachteile

- Private Haftung

Als Gründer eines Kleingewerbes haften Sie im schlimmsten Fall mit Ihrem Privatvermögen. Da Sie – anders als etwa bei der GmbH – unbegrenzt haften, kann das bis zu einer Insolvenz führen. - Eingeschränkte Rechtsform

Wenn Sie ein Kleingewerbe gründen, können Sie nur zwischen den Rechtsformen Einzelunternehmen und GbR wählen. Andere Optionen gibt es nicht. - Eingeschränkte Namenswahl

Auch der Firmenname eines Kleingewerbes ist nicht frei wählbar. Dabei muss zwingend der Vor- und Nachname des Inhabers enthalten sein. - Strikte Grenzen

Ein Kleingewerbe ist nur innerhalb der Grenzen von Umsatz (600.000 Euro) und Gewinn (60.000 Euro) möglich.

Kleingewerbe gründen: 5 einfache Schritte

In Deutschland gilt die sogenannte Gewerbefreiheit. Heißt: Jeder darf sich mit einem Gewerbe selbstständig machen, solange dies nicht gegen geltende Gesetze verstößt. Somit können Sie unabhängig von Ihrer aktuellen Situation und anderen Voraussetzung ein Kleingewerbe gründen. Nicht nur haupt-, sondern auch nebenberuflich. Informieren Sie sich aber im Vorfeld, ob Ihre Tätigkeit zu den erlaubnispflichtigen Gewerben zählt. Dann benötigen Sie spezielle Erlaubnisse oder behördliche Zulassungen. Bei Fragen hilft die Industrie- und Handelskammer.

Sie haben alles geklärt und wollen ein Kleingewerbe gründen? Dann müssen Sie nur noch diese fünf Schritte durchlaufen:

1. Anmeldung beim Gewerbeamt

Der wichtigste Schritt, wenn Sie ein Kleingewerbe gründen, ist die Gewerbeanmeldung. Dies müssen Sie in jedem Fall vor Beginn der Geschäftstätigkeit tun. Dabei gibt es keine Unterscheidung zwischen einem Kleingewerbe und jedem anderen Gewerbe. Beim Gewerbeamt Ihrer Stadt oder Gemeinde reichen Sie das entsprechende Formular ein und zahlen eine Gebühr. Mit erfolgreicher Gewerbeanmeldung erhalten Sie Ihren Gewerbeschein. Wenn Sie nicht als Einzelunternehmer, sondern als GbR mit anderen zusammen ein Kleinunternehmen gründen, sollten Sie sich vorher um einen schriftlichen Gesellschaftsvertrag kümmern.

2. Kontakt zum Finanzamt

Den Weg zum Finanzamt können Sie sich meist sparen, da dieses direkt auf Sie zukommt und sich bei Ihnen meldet, wenn Sie beim Gewerbeamt ein Kleingewerbe angemeldet haben. Vom Finanzamt erhalten Sie daraufhin einen Fragebogen zur steuerlichen Erfassung. Diesen füllen Sie aus und senden das Dokument an das Finanzamt zurück. Von den Mitarbeitern des zuständigen Finanzamts erhalten Sie auch eine Steuernummer. Damit sind Sie bereits gut ausgestattet, sollten Sie jedoch auch Waren oder Dienstleistungen innerhalb der EU umsatzsteuerfrei kaufen und verkaufen wollen, benötigen Sie zusätzlich eine Umsatzsteuer-Identifikationsnummer, die Sie ebenfalls beim Finanzamt beantragen können.

3. Kontakt zur Bundesagentur für Arbeit

Mit der Bundesagentur für Arbeit müssen Sie sich dann auseinandersetzen, wenn Sie Ihr Kleingewerbe nicht nur gründen, sondern auch Mitarbeiter einstellen wollen, die für Sie arbeiten. Von der Agentur für Arbeit erhalten Sie die sogenannte Betriebsnummer, die für die Anmeldung von Mitarbeitern bei Krankenkasse und Sozialversicherungen benötigt wird. Dieser Schritt ist somit optional. Wenn Sie das Geschäft alleine und ohne Angestellte führen, brauchen Sie die Bundesagentur für Arbeit nicht kontaktieren.

4. Anmeldung bei der IHK oder HWK

Wenn Sie kein Landwirt oder Handwerker sind, müssen Sie sich nach der Anmeldung Ihres Kleingewerbes beim Gewerbeamt auch in der Industrie- und Handelskammer (IHK) anmelden. Es besteht eine Pflichtmitgliedschaft. Handwerker treten entsprechend der Handwerkskammer (HWK) bei. Wie auch das Finanzamt meldet sich die IHK aber in der Regel automatisch beim Kleingewerbetreibenden, sobald dessen Anmeldung beim Gewerbeamt erfolgt ist. Sollte das nicht passieren, müssen Sie sich zwingend selbst darum kümmern.

5. Eintragung in die Berufsgenossenschaft

Innerhalb einer Woche müssen Sie sich in die Berufsgenossenschaft eintragen. Diese sind vor allem bei Arbeitsunfällen oder Berufskrankheiten wichtig und helfen bei der Rehabilitation – sowohl im medizinischen als auch im beruflichen Bereich. Durch die Anmeldung haben Sie eine gesetzliche Unfallversicherung.

Steuern im Kleingewerbe

Ein Kleingewerbe ist nicht steuerfrei. Als Gewerbetreibender müssen Sie den Gewinn, den Sie mit dem Unternehmen erwirtschaften, über die Einkommenssteuererklärung versteuern. Für das laufende Jahr 2023 liegt der Grundfreibetrag bei 10.908 Euro – bis zu dieser Summe bleiben Ihre Einkünfte steuerfrei. Neben der Einkommenssteuer zahlen Sie auch Gewerbesteuer. Für diese liegt der Freibetrag bei 24.500 Euro im Jahr – je nach wirtschaftlicher Situation des Unternehmens kann diese somit entfallen.

Grundsätzlich müssen Sie auch Umsatzsteuer abführen. Eine Ausnahme gilt, wenn Sie die Kleinunternehmerregelung wählen und von der Umsatzsteuer befreit sind. Weitere mögliche Steuern sind Lohnsteuer, wenn Sie Mitarbeiter beschäftigen oder KfZ-Steuer, wenn Sie ein Firmenfahrzeug nutzen.

Was andere dazu gelesen haben

- Mini-GmbH: Vorteile, Unterschiede, Gründung

- Firma gründen: Mit diesen 10 Tipps in die Selbstständigkeit

- UG gründen: Schritte, Vorteile, Tipps